生成AI

最終更新日:2025/11/06

チャットボットの意味とメリット

チャットボットの意味とメリット

近年、多くの企業が「単純作業の自動化」を実現するため、様々なツールを積極的に導入しています。その中には、AI・人工知能を搭載したツールが多く含まれており、人手不足が深刻化する中で、非常に有効な手段となりつつあります。

特に、従来は人間による対応が一般的であった「カスタマーサポート」や「コールセンター」では、チャットボットを導入することで業務効率化が大幅に進展しています。このような背景から、チャットボットは大きな注目を集めていますが、そもそもチャットボットはどのような仕組みで成り立っているのでしょうか。また、どのように作成されるのでしょうか。

今回は、AIを用いたチャットボットの作成方法や、目的別の導入事例などを詳しくご紹介いたしますので、ぜひご参考ください。

チャットボットとは、「チャット(会話)」と「ロボット」を組み合わせた造語で、ユーザーからの問いかけに応じて回答するプログラムを指します。近年では、米マイクロソフトが開発したチャットボット「女子高生りんな」などが人気を博しました。

このようなチャットボットは、昨今、単なる娯楽の域を超えて、カスタマーサポートをはじめとするビジネス分野においても普及が進んでいます。インターネット通販や企業のウェブサイトにアクセスした際に、画面の端に自動的にチャット画面が表示されるのを目にされた方も多いのではないでしょうか。

さらに近年では、チャットボットを稼働させるプラットフォームも多様化しており、WEBブラウザだけでなく、LINEやFacebookメッセンジャーといったコミュニケーションアプリを利用するケースも増加しています。

チャットボットの歴史は古く、1960年代まで遡ります。チャットボットの元祖とされるのは、1966年にアメリカで登場した「ELIZA(イライザ)」です。しかし、現在のチャットボットのような機能は搭載されておらず、初期の自然言語処理プログラムの一つとして、入力された文章のキーワードに基づき、単純な回答をパターン化して応答する簡易的なものでした。

当時、医療現場において精神療法士に代わるコンピュータープログラム「DOCTOR」が存在していましたが、広く知られるものではありませんでした。

1990年代に入ると、フリマサイトやネットオークションといった一般消費者間取引において、チャットボットが使用されるようになります。また、この頃には企業がユーザーからの問い合わせに対応する「カスタマーサポート」でも、積極的にチャットが用いられるようになりました。そのため、BtoC向けのチャットボット開発が本格化し始めた時代と言えるでしょう。

一方、アメリカでチャットボットが一般の人々に知られるようになるのは、2011年頃です。当時、多くのユーザーに愛用されていたiPhoneの最新機種「iPhone 4s」に搭載された「Siri」がきっかけとなり、チャットボットの存在が広く知られるようになりました。

それまでのチャットボットは、主にテキスト入力で会話を行うものでしたが、「Siri」では音声認識機能が搭載されており、音声による問いかけや返答が可能になりました。この利便性は多くのユーザーに衝撃を与え、チャットボットの認知度は大きく向上しました。

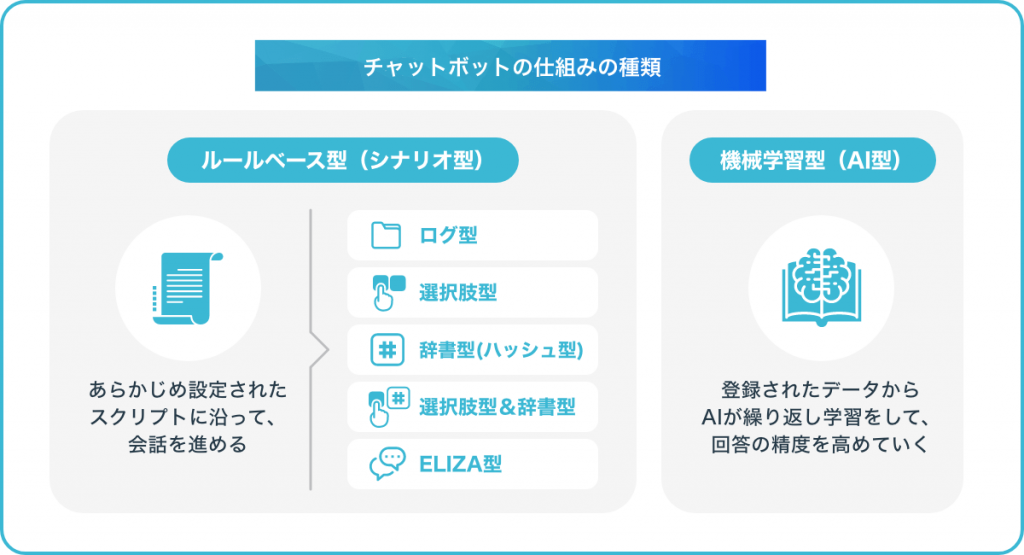

チャットボットの仕組みは、主に「ルールベース型(シナリオ型)」と「機械学習型(AI型)」2つの種類に分けることができます。

ルールベース型(シナリオ型)は、「シナリオ」と呼ばれるあらかじめ設定されたスクリプトに沿って、会話を進めるタイプのチャットボットです。「人工知能」ではなく「人工無能」とも呼ばれます。

ルールベース型は定型的な会話が基本なので、カスタマーサポートや社内向けのサポートデスクとして、FAQ集代わりに利用するのに向いています。しかし、この場合は会話の範囲が限定されるため、表記ゆれやパーソナライズされた質問への回答は一般的に苦手です。

そしてルールベース型をさらに細かく分類すると以下の5種類に分けられます。

ログ型のチャットボットは、会話データを蓄積しながら、質問に対してデータの中から適切と判断された回答を提示していく仕組みです。ユーザーは自由に文章を入力でき、入力された文章に対してチャットボットが自動返答します。

ユーザーが利用するごとに会話データが蓄積されていくため、利用頻度が高いほうが精度向上のスピードも高まる点が特徴です。そのため、多くのユーザーに利用されることを想定した場合に効果的なタイプといえるでしょう。

選択肢型チャットボットは、チャットボットが提示した選択肢の中からユーザーが当てはまるものを選択し、回答にたどり着く仕組みです。状況によって対応方法が分岐していく場合に最適な仕組みといえるでしょう。

ただし、さまざまな種類の問い合わせが寄せられると想定された場合には、選択肢を用意しきれなくなる可能性があります。寄せられる質問の種類が事前に想定できる場合に向いているタイプです。

辞書型チャットボットは、「単語」と「その単語に対する回答」を事前に登録しておくことで、そのデータ範囲内での対応が可能な仕組みです。たとえばECサイトにおいて、「送料」という単語に対して「購入金額1万円未満は800円、1万円以上は無料」といった回答を登録しておくことで、送料に関係する質問への回答が可能になります。

単語によって質問内容を見極めることが容易な場合であれば、辞書型チャットボットが向いています。

上記で紹介した選択肢型と辞書型を組み合わせたタイプのチャットボットも存在します。選択肢の提示、キーワードに対する回答の提示、これら両方への対応が可能です。

ユーザー側の利便性が高まるメリットがありますが、チャットボットの導入費用や労力は大きくなってしまう点は事前に把握しておく必要があります。

ELIZA型チャットボットは、ユーザーの問いかけに対して、聞き役となって相づちを打ったり、「はい」や「いいえ」といった簡単な返答によって会話をしたりするシナリオ型チャットボットのことです。

聞き役として、相づちを打ったり会話の要約をしたりすることができるので、感情労働が必要となるような業務を代替していく際に向いているでしょう。

機械学習型(AI型)は、あらかじめ登録された膨大なデータの中から、AIが繰り返し学習をして、回答の精度を高めていくタイプのチャットボットです。自ら学習した内容をもとに質問の回答を探し出していくため、高度な内容でも自然な会話が可能になるのが特徴です。ただし、回答の精度はAIの精度でもあるため、導入・開発コストがそれなりにかかります。

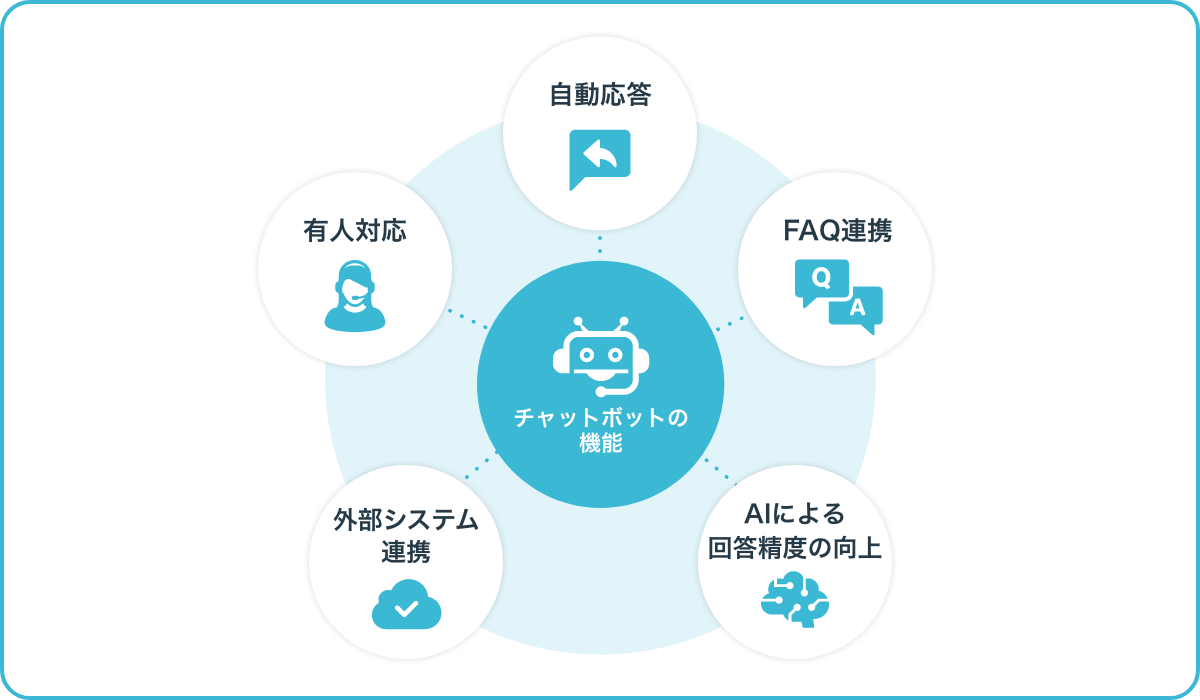

現在、さまざまな特徴を持つチャットボットが販売されており、それぞれ機能も大きく異なります。ここからは、チャットボットで特に注目される機能をみていきましょう。

多くの企業で重宝される機能として挙げられるのが、自動応答機能です。AI搭載型のチャットボットであれば、蓄積されたデータをもとにAIが学習していくため、問い合わせの回数が重なるごとに自動応答の精度が高まっていくメリットがあります。

近年は、少子高齢化に伴い人手不足が深刻化している企業も多いため、チャットボットの導入によって問い合わせ対応を自動化できることは大きな魅力です。

AI搭載型のチャットボットでも、すべてを確実に自動対応できるというわけではありません。複雑な内容の問い合わせには、過去の蓄積されたデータをもとに回答できないこともあるからです。

そのため、最近では有人のオペレーター対応に切り替えできる機能を搭載したチャットボットが増えています。「チャットボットでは回答できない問い合わせはオペレーターが回答していく体制」を構築することで、オペレーターの負担を軽減しながら、スムーズな顧客対応が可能です。

FAQと連携させることで、オペレーターの負担を軽減できるチャットボットも増えています。あらかじめ想定される質問をもとにFAQを用意していくことで、必要に応じて適切な部署へスムーズに連携できます。

また、よくある質問やリクエストへの回答をテンプレート化することで、ユーザーはすばやく疑問を解決でき、顧客満足度向上も期待できます。

最近では、AIの活用によって回答精度を向上させるチャットボットが増加しています。AIを搭載したチャットボットは、日々の問い合わせ内容をデータとして蓄積することで、言葉のニュアンスや揺らぎにも適切に対応できるようになります。

回答精度の向上は、顧客満足度にも直結していく部分であるため、日々の問い合わせ対応の「質」と「効率」の両面を追求したい企業にとっては、AI搭載のチャットボットは欠かせない機能の一つといえるかもしれません。

外部システムと連携できる機能を搭載したチャットボットも登場しています。たとえば、「予約」と入力するだけで、直接外部の予約システムにリンクできるチャットボットも存在します。

外部システムとの連携を柔軟に行えれば、チャットボットが集客の窓口にもなるため、成果につながる可能性があるでしょう。

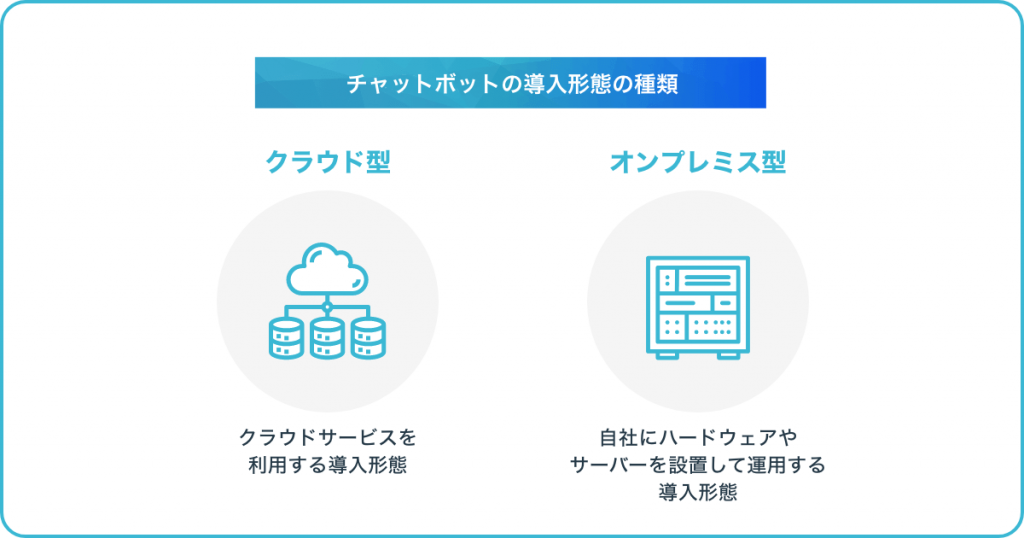

チャットボットの導入形態には、クラウド型とオンプレミス型という2つの種類が存在します。それぞれどのような特徴があり、どのようなメリットがあるのか、詳しく見ていきましょう。

クラウド型は、名前の通りクラウドサービスとして利用する導入形態のことです。サーバーやハードウェアを設置する必要がないため、導入する際の準備が比較的簡単で、初期費用も安い傾向にあります。できるだけコストを抑えたいと考えている企業にとっては大きなメリットといえるのではないでしょうか。

しかし、導入コストを安く抑えられる半面、ランニングコスト(月額料金など)は高くなる可能性がある点には注意しなければなりません。ランニングコストは、チャットボットの提供元によって異なるため一概にはいえませんが、人数や利用量に応じて料金を決定するという仕組みを採用している提供元が多いです。

オンプレミス型とは、自社にハードウェアやサーバーを設置して運用する導入形態のことです。設備の設置に時間を要するため、クラウド型よりも導入費用は高額な傾向にあります。

ただし、ランニングコストはクラウド型よりも安く済む傾向にあります。長期的な視野でランニングコストを抑えたい企業にとっては、オンプレミス型の方がメリットがあるでしょう。

以前はオンプレミス型のほうがカスタマイズ性に優れているといわれていましたが、最近ではクラウド型でもさまざまなカスタマイズを行えるようになってきました。ただし、オンプレミス型でカスタマイズを行う場合は、その都度整備を行わなければなりませんので、手軽さという面ではクラウド型に優位性があります。

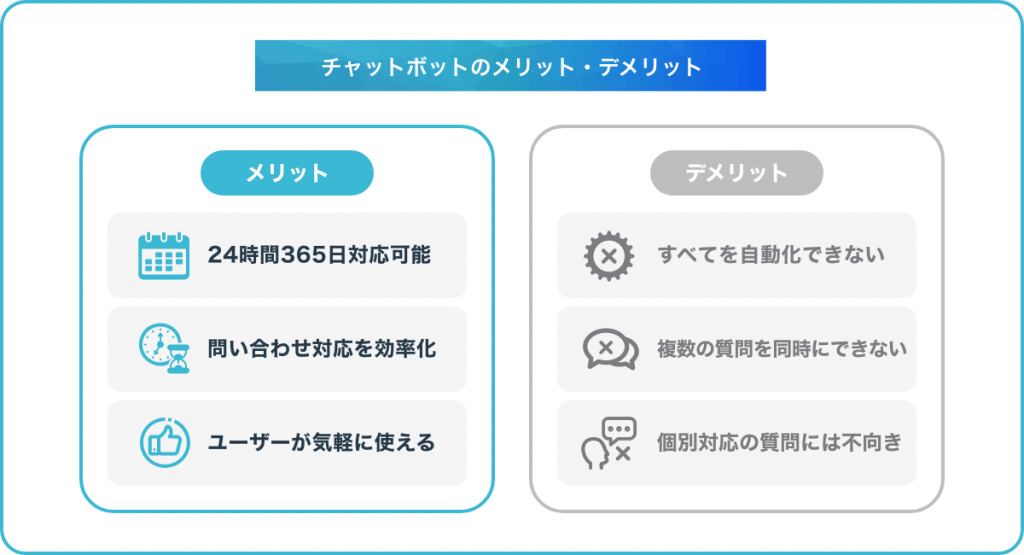

この章では、チャットボットの導入を検討する際のメリット・デメリットを解説します。

企業がチャットボットを導入した場合、具体的にどのような効果・メリットが得られるのでしょうか。チャットボット導入によって得られる効果・メリットの代表的な例としては、以下のようなものが挙げられます。

チャットボットを導入すれば、24時間365日対応できるようになります。チャットボットの導入で得られる最大のメリットです。近年はスマートフォンが普及したことにより、ユーザーがいつでもインターネット検索を行ったり、気に入った商品を購入したりできるようになっています。そのため、深夜に「この商品についてもっと詳しく知りたい」と思い立つケースも少なくありません。

そのような場合に、チャットボットが疑問を解消してくれるため、顧客満足度向上にもつなげられます。低コストで問い合わせ対応の環境を整えられるという点は、大きなメリットといえるでしょう。

ユーザーから似たような問い合わせが頻繁に寄せられることは、決して珍しくありません。その質問に毎回担当者が回答していくのは、決して効率的とはいえないでしょう。その点、チャットボットであれば問い合わせ対応を自動化できるため、従業員は他の業務へ力を注ぐことが可能になります。

問い合わせの窓口が電話やメールのみの場合、問い合わせというアクション自体を面倒に感じてしまい、離脱してしまうユーザーも少なくありません。その点、チャットボットであれば友人などとのチャットと同じ感覚で会話でき、「相手がロボット」であるため、より気軽に問い合わせを行えます。

チャットボットには多くのメリットがある反面、いくつかのデメリット・問題点があることも忘れてはなりません。ここからは、チャットボットのデメリット・問題点について確認していきましょう。

多くの企業は、業務効率化や顧客満足度向上といった目的でチャットボットを導入する傾向にありますが、必ずしもすべての問い合わせ対応を自動化できるわけではない点は、チャットボットのデメリットの一つといえるでしょう。

例えば、長い文章や複雑な文章での問い合わせには、チャットボットでは対応できない可能性があります。そのため、チャットボットでは対応できなかった問い合わせに回答するためのスタッフを用意する必要があるでしょう。

基本的にチャットボットは、複数の質問を同時にできません。ユーザーは、一つの質問を選ぶ、入力するなどして解決したら、次の質問を入力することになるわけです。ユーザーによっては面倒臭さを感じてしまう可能性があります。

扱う製品・サービスによっては、ユーザーが「相談しながら質問したい」と感じるケースもあります。個別対応が頻繁に必要な場合には、チャットボットでは業務効率化を図るのが難しくなる可能性もあります。

そのため、チャットボットを導入する前の段階で、あらかじめ「チャットボットの導入で業務効率化や顧客満足度向上は期待できるのか」といった点をしっかりと検証しておくことが大切です。

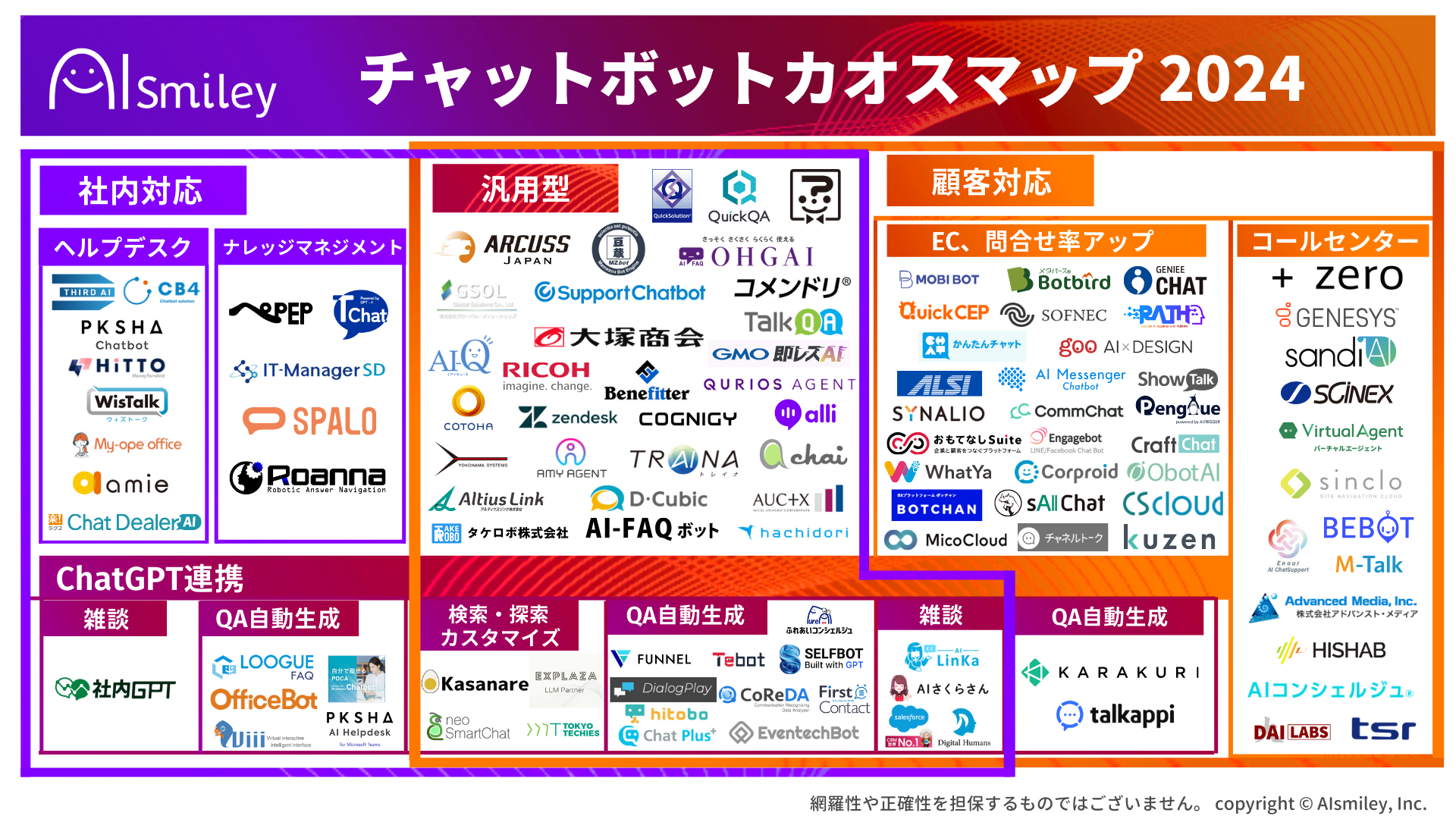

AIsmileyでは、チャットボットの機能や料金などを一目で比較検討することができるカオスマップを無料でお配りしています。課題や目的に合ったチャットボットを選ぶ際にお役立ていただけますので、ぜひお気軽にご活用ください。

また、以下の比較表でもそれぞれのチャットボットの特徴を比較することができますので、ぜひご確認ください。

チャットボットは、現在さまざまな業界で導入・活用され始めています。具体的にどのような形で活用されているのでしょうか。ここからは、チャットボットの活用事例とおすすめ製品をご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

お客様対応向けのチャットボット活用事例は以下の通りです。

商工組合中央金庫では、社内ポータルサイトの情報量が膨大で、職員が必要な情報(各種システムの手順書など)にアクセスできないことが課題でした。そのため、システム導入の都度、システム部が電話で照会依頼を受けており、その件数も増加中です。その課題を解決するためにチャットボットの導入を決定しました。

導入によって、社内ポータルサイトを探す手間がなくなり、疑問が解決できるようになったため、問い合わせ件数の減少に繋がったということです。また、職員が直面している疑問を入力し、チャットボットの回答に従って手順を試す、もしくはルールを確認するといった一連の行為により、職員のITリテラシー向上にも繋がると考えられています。

サントリーグループの株式会社サンベンドは、エンタープライズ向け会話型AIプラットフォームを採用したことを発表しました。サンベンドは、同プラットフォームを活用して、自販機コールセンターとして初のAIチャットボットによるお客様窓口の開設をめざし、システムを構築中です。

サンベンドは、サントリーグループの自動販売機・飲料ディスペンサー・ビールサーバー等の管理・運営およびコールセンター業務を行っています。同社は、顧客に美味しく安全にサントリー飲料を楽しんでいただくこと目指し、最新鋭の機材を開発するとともに、それらの機材を効率的に運用することをミッションとしています。

全国に展開しているサントリー飲料用自動販売機は数十万台におよび、サンベンドは、このメンテナンスや機材の設置、引揚、また、再投入に必要な機材のメンテナンス運営や部品リユースなどを行っています。顧客対応を行うコールセンターは、東京と沖縄に配置しており、コール入電件数は年間60万件以上に上り、コールセンターでは慢性的な人材不足という課題を抱えています。加えて、コロナ禍や台風発生等における業務継続(BCP)の課題、季節や時間帯における入電件数の繁閑差への柔軟なシフト組みなども課題と捉えていました。

このような課題に対応できれば、消費者満足度がさらに向上できると考え、サンベンドでは、2018年にIVR(音声自動応答)を導入し、空き缶回収、売り切れ対応にかかわる業務を自動化しました。しかしながら、IVRでは対応可能な業務領域が限定的なため、さらなる業務自動化をめざし、このたび、チャットボットを採用しました。

奈良県奈良市は、株式会社センキョが提供するChatGPTを搭載した「GOV AI」に奈良市の情報を学習させたチャットボットの試験運用を開始しました。それにより市民からの質問に24時間365日回答できる体制を整えます。

奈良市公式ホームページのロボットアイコンからチャットボットを利用でき、テキスト入力だけでなく、音声での質問や回答、さらに、多言語対応や観光情報の提供にも対応しています。

「GOV AI」の導入により、従来のチャットボットと比べて「よくある質問」などの回答パターンを作成する手間を減らし、負担を大きく軽減できたということです。

加えて、奈良市役所本庁1階の「AI&リモート総合案内」では、タッチパネル式デジタルサイネージを設置し、庁舎内の行先案内や簡単な問い合わせに対応しています。

令和7年3月時点で1,500件近くのFAQを搭載し、月間平均で約600件が利用されています。サービスをいつでも気兼ねなく提供するための第一歩として行われています。

アパレルメーカーのユニクロでもECサイトにチャットボットを導入しており、ユーザーとのコミュニケーションの中で、興味を抱きそうなアイテムの提案を行ってくれます。

その仕組みは、ボットからの質問に回答し、その回答をもとに「AIが好みに近いと判断したアイテム」を提案してくれるというものです。文字を入力する作業はほとんどなく、表示された選択肢をタップしていくだけで、レコメンドを受けられます。

これまでは、電話で問い合わせを行ったり、実際に店舗まで足を運んでスタッフと直にコミュニケーションを取ったりする必要がありましたが、チャットボットの設置で気軽にチャットで質問できるようになります。そのため、「ショッピングのハードルを下げる」という点で大きな役割を果たしています。

社内からの問い合わせに対応できる自動会話プログラムの活用事例は以下の通りです。

NEC、BIRD INITIATIVE、自律調整SCMコンソ―シアムは、電子部品購買における調整・交渉自動化のAI実証実験を行いました。通常数日から数週間かかる調整が数分単位に短縮され、大幅な効率化が見込まれています。

自動交渉AIとは、交渉の場面において相手との調整や双方の利益を最大化するような最適解を自動で導く技術です。状況によって異なる複雑な条件を考慮し、適時・適量の確保に向けて瞬時に最適解を導き出すことで効率化が図れます。

今回の実証実験では、NEC関係会社が実際に取引先企業から購入している部品に関して、納期内容が遅れた場合、生産計画の変更で納期の前倒し依頼があった場合を想定しました。

自動交渉AIがチャットボットを介して、取引先担当者と納期調整を行い、適用範囲を広げても業務効率を大幅に向上させることができたということです。

販売側の在庫で購買側と調整可能な解が存在する場合は自動交渉AIと販売側担当者の間で合意。販売側との調整・交渉にかかっていた時間が大幅に短縮されています。

在庫確認、発注量算出、販売側担当者とのやりとりが自動化され、取引先との調整がスピードアップすることで、購買担当者の負担が軽減。部品在庫の適正化や予期せぬ需要変動への対応などに取り組める余力が増え、変動対応力の向上が期待されます。

今後は、顧客が簡易検証を実施できる環境を提供し、納期調整以外のケースへも適用できるよう検討しているということです。

千葉県君津市は2020年度職員採用から、株式会社タレントアンドアセスメントが提供する対話型AI面接サービスを導入しました。

新型コロナウイルス感染症拡大の状況下において、選考に関わる面接官や候補者の安全を確保する必要がありました。さらに、課題となっていた面接官による評価のばらつきの解消や、面接試験では見出すことの出来なかった候補者一人ひとりの個性や特徴をよりイメージしながらの採用を実現できるようになったということです。

近年では、教育機関向けのチャットボットの導入件数も増えています。

法政大学では、独自の入試情報サイトを運営しており、そのサイト内でさまざまな情報を発信しています。ただ、近年はサイトの情報量が膨大になってきており、コンテンツの整理が行き届かないという問題が生じていたということです。

そこで、受験生に見せたいコンテンツが埋もれてしまうことなく、しっかりと提供できるように、会話データと行動データを取得して状況を見える化できるチャットボットを導入することになりました。

もともとは他社のチャットボットをLINEで利用しており、ユーザーの反応が非常に良かったものの、志望度の高い人にしか利用してもらえない傾向にあり、多くの受験生に利用してもらうことはできていませんでした。そのため、誰でもアクセスしてくれる入試情報サイトに新たにチャットボットを導入することで、より広くアプローチしていくことが可能になりました。

現在は、LINEのチャットボットと追加したチャットボットを併用する形で導入しており、LINEのチャットボットは出願時期に活用しているそうです。

導入する前の年までは、出願期間中は電話が鳴り止まないのが基本で、入試当日までその状況が続き、職員は他の業務に力を入れることができなかったそうです。新たにチャットボットを導入した結果、正確な数字こそ測っていないものの、多くの職員が「冬の出願シーズン問い合わせ件数は格段に減った」という印象を受けているといいます。

近年は受験生向けのチャットボットだけでなく、在学生向けのチャットボットを設置する大学も多くなってきています。早稲田大学では、学生と職員のサポートを強化するために生成AIチャットボットを学生生活サポートの情報サイトと、ITサービス情報サイトに導入しました。

大学から学生に発信される情報量が非常に多く、学生が知りたい情報も多種多様であるため、利用者の意図に沿った回答が難しくメンテナンスの負担も課題でした。

そこで生成AIを活用した「SELFBOT」を導入し、広範囲の質問に高精度で回答できるようになりました。

サイトの利便性向上と運用負担の軽減も期待されています。

また、今後は学内で利用しているコミュニケーションツールとの連携をして、学内の情報共有体制を強化するということです。

自治体の業務効率を向上させる自動会話プログラムの活用事例は以下の通りです。

栃木県宇都宮市では、NTTグループが提供しているAIチャットボットを活用し、LINE上で子育て世代からの質問に自動応答するサービスの実証業務を2019年10月から開始しています。

現代の子育て世代はスマートフォンの保有率が高いことや、夜間や休日などにも対応してほしいという要望が多いことなどから、LINEによる自動応答サービスの構築が始まりました。

LINEを活用したAIチャットボットであれば24時間365日の自動回答が可能です。さらに、イベントや学習会のお知らせなども配信できるようになるため、より市民との距離感を縮めていけます。

基本的には、登録者がLINE上で選択した情報に対して自動応答するという仕組みですが、FAQに追加するデータは市職員が容易に取り込めるため、今後さらに充実度は増していくでしょう。

熊本県では、AIによる育児相談を実施しています。核家族化によって子どもを持つ家庭が孤立する中で、育児に関する悩みを解消できずにストレスを抱える親が増えています。そうした課題を解決するため、熊本県ではLINEとチャットボットを活用した育児相談支援を導入しました。

チャットボット「聞きなっせAIくまもとの子育て」は、LINEの公式アカウントを友だち登録するだけで利用できます。

県内のエリア名を入力すると、市町村での行政手続きや、育児で困ったときの手引き、子ども連れで割引が受けられる県内のグルメ情報、休日に急に子どもが体調不良になった場合の休日診療をしている病院といった、育児に必要な情報をチャット形式で回答します。熊本県は「県民の総幸福量の最大化」を目標に掲げており、子育て環境の整備はその一環です。

ここでは、おすすめのチャットボットを10製品に限定して紹介します。各製品の概要をまとめると、以下の通りです。

| Service Cloud | OfficeBot | GoQSmile | HiTTO | SHaiN | |

| 初期費用 | 0円 | 10万円〜 | 30,000円 | 0円 | 0円 |

| 月額費用 | 3,000円〜 | 50,000円〜 | 10,000円~ | 要問合せ | 従来課金制(3,000円/件~) |

| 導入実績 | 古本買取通販 ドットコム株式会社 など |

30万人 ・株式会社UACJ ・三洋化成工業株式会社 ・ウエルシア薬局株式会社 など |

・株式会社吉野家 ・株式会社ホリプロ ・株式会社福井銀行 など |

||

| AIチャットボット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 特徴 | 他社の有力サービスとの連携が豊富 | バックオフィス領域全般を網羅 | AIがヒアリングを行い専門スタッフがレポートを作成 |

| SYNALIO | SUNABA | CAIWA Service Viii | PKSHA AI ヘルプデスク for Microsoft Teams | チャットプラス | |

| 初期費用 | 100万円 | 3,300円

「ドコモAIエージェントAPI」移行時) |

要問合せ | 要問合せ | 0円 |

| 月額費用 | 150,000円~ | 55,000円~

(「ドコモAIエージェントAPI」移行時) |

要問合せ | 要問合せ | 1,500円~ |

| 導入実績 | 累計1,000社以上 ・ヤマハミュージックジャパン ・株式会社小学館集英社プロダクション など |

・NTTネクシア ・ARTISAN SPECIALIST CORPORATION など |

・TBSテレビ ・ダイキン工業株式会社 など |

金融系を中心に100社以上 ・川崎信用金庫 ・京葉銀行 ・京都橘大学 など |

10,000社以上 ・公益財団法人スポーツ安全協会 ・2Links株式会社 ・株式会社Zation |

| AIチャットボット | 〇 | 〇 (「ドコモAIエージェントAPI」移行時) |

〇 | 〇 | 〇 |

| 特徴 | 直感的にシンプルで効率的なチャットボットを作成可能 | ブラウザ上で簡単にチャットボットを作成可能 | 問い合わせ管理やFAQ自動生成、AIチャットボットをワンシステムで連携可能 | サポートが充実していて導入実績多数 |

| サービス会社 | 株式会社セールスフォース・ジャパン |

| 料金プラン | 初期費用:0円 月額費用:3,000円~ |

| 導入実績 | 要問合せ |

Salesforceの「Einsteinボット」は、最高のカスタマーサービスを提供するCRMプラットフォームService Cloudに組み込まれたAI搭載のチャットボットです。顧客の自己解決率を向上させ、多様なサービス形態(音声やセルフサービスなど)を1つのプラットフォームで提供し、顧客満足度向上とコスト削減を実現します。

AIと自動化により、チャットボットでの自己解決から有人サポートへの移行がシームレスにでき、エージェントの生産性向上やKPIの可視化など、リアルタイムで監視することで迅速な対応ができます。

出典:OfficeBot

| サービス会社 | ネオス株式会社 |

| 料金プラン | 初期費用:10万円 月額費用:50,000円~ |

| 導入実績 | 要問合せ |

「OfficeBot powered by ChatGPT API.」は、ChatGPTの高度な文章生成能力を活用し、業務に関する質問に明瞭でわかりやすい回答を提供するチャットボットです。社内のコミュニケーションや情報共有を目的に設計され、従業員の問い合わせに迅速かつ正確に対応します。

主な特徴として、Microsoft Azure OpenAI Serviceとの連携による高セキュリティ・ChatGPTを活用した生成AI・ユーザー体験の詳細な解説が挙げられます。

出典:GoQSystem

| サービス会社 | 株式会社GoQSystem |

| 料金プラン | 初期費用:30,000円 月額費用:10,000円~ |

| 導入実績 | 要問合せ |

「GoQSmile」は、決済対応まで行えるAIチャットボットサービスです。決済・物流・基幹システム・解析・集客など他社の有力サービスとの連携が豊富であり、「GoQSmile」で発行したタグを他のシステムに設置するだけで簡単に連携できます。感覚的に操作できることから、初めての方でも安心して利用可能です。ECサイトに設置すれば、まるで実店舗のような接客を行えるツールとして活用できます。

出典:HiTTO

| サービス会社 | HiTTO株式会社 |

| 料金プラン | 初期費用:0円 月額費用:要お問い合わせ(利用者数に応じた月額課金制) |

| 導入実績 | 30万人 |

「HiTTO」は、社内情報を一元管理することで、簡単に高精度の回答を得られるAIチャットボットです。1,200件以上の項目から選択し、自社の回答内容を登録するだけで利用を開始できます。回答項目は人事、総務などバックオフィス領域全般を網羅しており、個社独自の情報も学習可能です。また、質問パターンやシナリオ作成などの作業をしなくても回答精度を自動で保ち、「回答内容を更新するだけ」とシンプルに運用できます。

出典:SHaiN

| サービス会社 | 株式会社タレントアンドアセスメント |

| 料金プラン | 従量課金制(3,000円/件~) |

| 導入実績 | 要問合せ |

「SHaiN」は独自開発の戦略採用メソッドをもとにしたAIによる採用面接を実施できるサービスです。結果をもとに専門スタッフが評価レポートを作成します。従来の人間が行う面接では、評価のばらつきが課題とされていましたが、SHaiNは採用基準の統一や先入観のない公平公正な選考を実現可能です。受験者はスマートフォンを利用した非対面・非接触での面接を、24時間365日どの場所からでもAIと対話しながら受けられます。日程の都合が合わないや受験地まで時間がかかるといったような受験辞退の機会損失を減らせるようになります。

出典:SYNALIO

| サービス会社 | 株式会社ギブリー |

| 料金プラン | 初期費用:100万円 月額費用:150,000円~ |

| 導入実績 | 累計1,000社以上 |

「SYNALIO」は、会話データの収集や匿名ユーザーの見える化を通じて新しいデジタルマーケティングを可能にするツールです。ドラッグアンドドロップの直感的でシンプルな操作で、効率的なチャットボットを作成できます。AIが自動でユーザーに最適な提案を行う「クリエイティブオートメーション機能」を有しており、クリエイティブ作成や配信条件の設定を簡単に行えます。

出典:SUNABA

| サービス会社 | 株式会社NTTドコモ |

| 料金プラン | 初期費用:3,300円(「ドコモAIエージェントAPI」移行時) 月額費用:55,000円~((「ドコモAIエージェントAPI」移行時) |

| 導入実績 | 要問合せ |

「SUNABA」は、プログラミングの知識がなくても簡単にチャットボットを作成できるサービスです。Webブラウザ上でエクセルやGUIを使用し、一般の方でもチャットボットを作成できます。SUNABA自体の利用は無料ですが、商用利用をするのであれば、「ドコモAIエージェントAPI」への移行が必要です(上記料金は「ドコモAIエージェントAPI」の料金です)。コンポーネントを組み合わせることで、多機能な対話ボットを作成できます。

| サービス会社 | 株式会社イクシーズラボ |

| 料金プラン | 初期費用:要お問い合わせ 月額費用:要お問い合わせ |

| 導入実績 | 要問合せ |

CAIWA Service Viiiは、Microsoft Teamsとの連携機能を持つAIチャットボットです。社内の各部門への問い合わせ対応を自動化し、従業員はMicrosoft Teamsにアプリを追加するだけで簡単に利用できます。VPNなどの接続手間を省き、業務効率化とバックオフィスの負荷軽減を実現します。

出典:PKSHA AI ヘルプデスク for Microsoft Teams

| サービス会社 | 株式会社PKSHA Communication |

| 料金プラン | 初期費用:要問合せ 月額費用:要問合せ |

| 導入実績 | 金融系を中心に100社以上 |

「PKSHA AI ヘルプデスク for Microsoft Teams」は、「問合せ管理・FAQ自動生成・AIチャットボット」を1つのシステムで導入・連携できるサービスです。社内打ち合わせをTeams上に集約することで、全社の生産性向上につなげられます。独自AIの解析によって社内ナレッジの自動生成ができ、新しい形のヘルプデスク構築につながるでしょう。

出典:チャットプラス

| サービス会社 | チャットプラス株式会社 |

| 料金プラン | 初期費用:0円 月額費用:1,500円~ |

| 導入実績 | 10,000社以上 |

チャットプラスは、顧客の理想のチャットボットを簡単に設定・運用できるサービスです。既に10,000社を超える企業のチャットボットを開発してきたノウハウがあり、業界別のテンプレートやシナリオの簡単設定など機能が充実しています。ITや金融、小売りなど幅広い業界で活用されており、初期費用が掛からないことからも導入ハードルが低くなっています。

チャットボットの導入を検討する際、チャットボットを自社開発するか、「チャットボット提供サービス」を利用するか、二つの選択肢があります。チャットボットを自社開発する場合開発ツールが必要であります。その開発ツールにもいくつかの種類が存在し、それぞれの特徴を把握することが重要です。

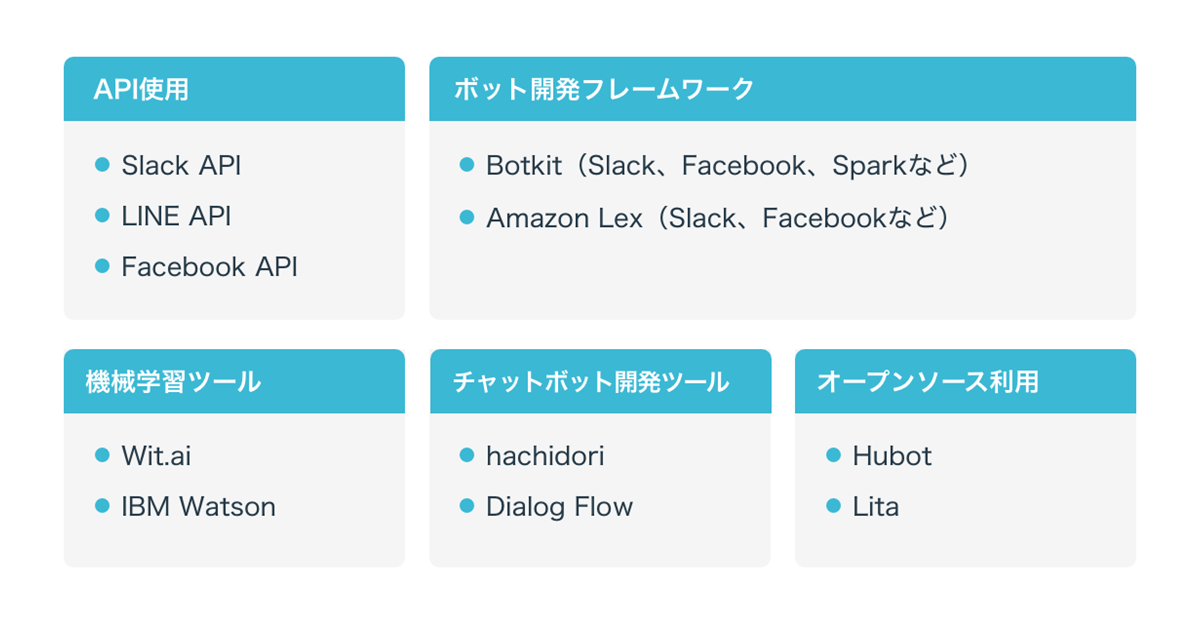

特定のプラットフォーム上でチャットボットを開発する場合には、それぞれのアプリが提供しているAPIを使用する必要があります。

複数のプラットフォームを利用するチャットボットの開発を行う場合には、「ボット開発フレームワーク」を利用する必要があります。このフレームワークはボット開発用に特化しているため、プログラムを作る時間を大幅に短縮できます。

クラウド型の機械学習ツールでもチャットボットの開発を行えます。ユーザーとの会話の積み重ねによって学習させるチャットボットを構築したい場合などにおすすめです。

チャットボット開発ツールは、ノンプログラミングで開発できる方法です。チャットボットの開発経験やプログラミング知識が浅い場合におすすめの方法です。

最近は、オープンソースのチャットボットも存在するため、プログラミングの知識さえ持っていれば個人での開発も行えます。開発スキルが必要なのでプログラミングの知識がない人には不向きですが、欲しい機能を追加し自由にカスタムすることも可能なので、自由度の高いチャットボットを作成可能です。

今回は、チャットボットの作り方や目的別の導入事例などを詳しくご紹介してきました。無料プランや、トライアル期間が設けられているものなど、さまざまなチャットボットが存在することがお分かりいただけたのではないでしょうか。

チャットボットを活用して自社の課題を解決するためには、自社の課題にマッチしたチャットボットを選択しなくてはなりません。チャットボットの活用によって業務効率化を実現するためにも、ぜひ今回ご紹介したカオスマップや早見表、そしてチェックリスト等を活用されてみてはいかがでしょうか。

2024/12/23

2024/12/20

2024/12/19

2024/12/17

2024/12/16

2024/12/13

2024/12/11

2024/12/10

2024/12/5

2024/11/18

2024/11/13

2024/11/12

2024/11/11

2024/11/7

2024/11/6

2024/10/31

2024/10/30

2024/10/24

2024/10/18

2024/10/17

2024/10/16

2024/10/15

2024/10/11

2024/10/7

2024/10/1

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら