チャットボットの歴史

チャットボットの歴史は古く、1960年代まで遡ります。チャットボットの元祖となったのは、1966年にアメリカで登場した「ELIZA(イライザ)」と呼ばれるチャットボットです。ただ、現在のチャットボットのような機能を搭載していたわけではなく、あくまで初期の自然言語処理プログラムのひとつであり、入力された文章のキーワードをもとに単純な回答をパターン化して応答していくという簡易的なものでしかありませんでした。

当時は、医療現場において精神療法士に代わるコンピュータープログラム「DOCTOR」というものが存在していましたが、一般的に広く知られる存在ではなかったそうです。

そして1990年代に入ると、フリマサイトやネットオークションといった一般消費者間取引において、チャットボットが使用されるようになります。また、この頃には企業がユーザーからの問い合わせに対応していく「カスタマーサポート」でも、積極的にチャットが用いられるようになりました。

ただ、アメリカでチャットボットという存在が一般の人にまで知られるようになるのは、2011年頃となります。今では多くのユーザーに愛用されているiPhoneの当時の最新機種、「iPhone4s」に搭載されていた「Siri」がきっかけとなり、チャットボットの存在が広く知られるようになりました。

チャットボットの特徴

チャットボットには、「ルールベース型(シナリオ型)」と「機械学習型(AI型)」という2つの種類が存在します。それぞれの特徴としては、以下のような点が挙げられるでしょう。

・ルールベース型(シナリオ型)の特徴

「シナリオ」という、あらかじめ設定されたスクリプトに沿って会話を行うタイプのチャットボットです。定型的な会話が基本なので、カスタマーサポートや社内向けのサポートデスクとして、FAQ集代わりに利用するのに向いています。しかし、この場合は会話の範囲が限定されるため、表記ゆれやパーソナライズされた質問に回答するのは苦手であることが一般的です。

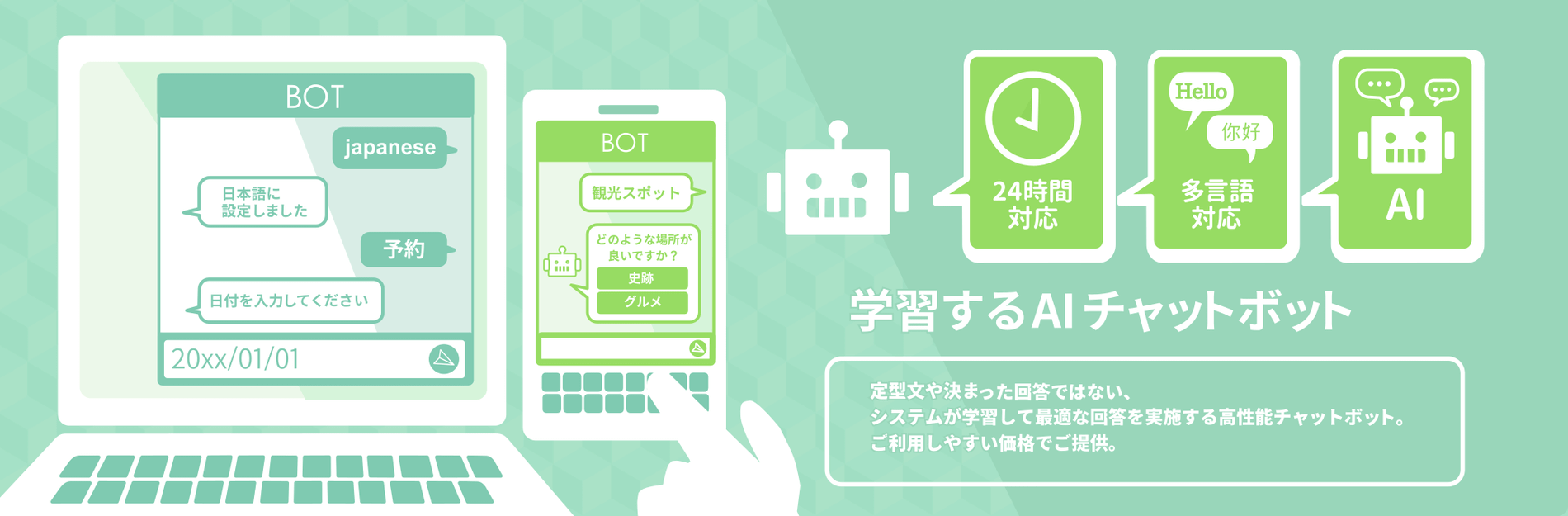

・機械学習型(AI型)の特徴

あらかじめ登録された膨大なデータの中から、AIが繰り返し学習をして、回答の精度を高めていくタイプのチャットボットです。自ら学習した内容をもとに質問の回答を探し出していくため、高度な内容でも自然な会話を実現できます。ただし、回答の精度はAIの精度でもあるため、導入・開発コストが高い傾向にあります。

チャットボットの種類

チャットボットには、大きく分けて7つの種類が存在します。それぞれの特徴としては、以下のような点が挙げられるでしょう。

・クラウド型チャットボット

名前からもわかるように、クラウドサービスとして利用するチャットボットです。サーバーやハードウェアを設置する必要がないため、導入する際の準備が比較的簡単というメリットがあります。また、導入の手間がかからない分、初期費用も安い傾向にあるため、できるだけコストを抑えたいと考えている企業にとっては大きなメリットが得られるでしょう。

・オンプレミス型チャットボット

自社にハードウェアやサーバーを設置して運用するチャットボットです。設備の設置に時間を要するため、クラウド型よりも導入費用は高額な傾向にあります。

ただし、ランニングコストに関してはクラウド型よりも安く済む傾向にあるため、長期的な視野でランニングコストを抑えたいという企業にとっては、オンプレミス型に多くのメリットがあるでしょう。

・ログ型チャットボット

会話データを蓄積しながら、質問に対してデータの中から適切と判断された回答を提示していく仕組みのチャットボットです。ユーザーは自由に文章を入力でき、入力された文章に対してチャットボットが自動返答を行います。

ユーザーが利用するたびに会話データが蓄積されていくため、利用頻度が高くなるほど精度向上のスピードも高まるのが特徴です。そのため、多くのユーザーに利用されることが想定される場合に効果的なタイプといえるでしょう。

・選択肢型チャットボット

チャットボットが提示した選択肢の中からユーザーが当てはまるものを選択し、回答に辿り着く仕組みです。状況によって対応方法が分岐していく場合において、最適な仕組みのチャットボットといえるでしょう。

ただし、さまざまな種類の問い合わせが寄せられることが予想される場合には、選択肢を用意しきれなくなる可能性もあります。そのため、寄せられる質問の種類が事前に想定できる場合に最適なタイプといえるでしょう。

・辞書型(ハッシュ型)チャットボット

「単語」と「その単語に対する回答」を事前に登録しておくことで、そのデータの範囲内での対応が可能になる仕組みのチャットボットです。たとえばECサイトにおいて、「送料」という単語に対して「購入金額1万円未満は800円、1万円以上は無料」という回答を登録することで、送料に関係する質問への自動回答が可能になります。

想定する利用シーンが「単語によって質問内容を見極めることが容易なケース」であれば、辞書型チャットボットが向いているでしょう。

・選択肢型&辞書型

上記でご紹介した選択肢型と辞書型を組み合わせたタイプのチャットボットも存在します。選択肢の提示、キーワードに対する回答の提示、これら両方に対応可能です。そのため、ユーザー側の利便性が高まるというメリットがありますが、チャットボットの導入費用や労力は大きくなってしまう点は事前に把握しておく必要があるでしょう。

・Eliza型チャットボット

ユーザーの問いかけに対して、聞き役となって相槌を打ったり、「はい」や「いいえ」といった簡単な返答によって会話を行ったりするシナリオ型チャットボットです。聞き役として、相槌を打ったり会話の要約をしたりすることができるので、感情労働が必要となるような業務を代替していく際に向いているでしょう。

チャットボットの分類

チャットボットサービスは、一般的に「チャットボットAPI」「メッセージングAPI」「Webチャット」の3つに分類されます。それぞれの特徴は、以下の通りです。

・チャットボットAPI

ユーザーが行った問いかけに対して、会話のようにコミュニケーションをとるAPIです。言葉や回答をデータとして登録しておくことにより、自然なコミュニケーションをとれるようになるのが特徴といえます。

代表的なチャットボットAPIとしては、Googleが提供している「Dialogflow」、IBMが提供している「Watson Assistant」などが挙げられるでしょう。

・メッセージングAPI

各SNSで提供されている、チャットボットとSNSをつなげることができるAPIです。LINEの公式アカウントや、Facebookのメッセンジャーbotなどをイメージしていただければわかりやすいでしょう。

・Webチャット

Webサイトに設置することができるチャットの入力・出力ツールです。一般的に、チャットボットAPIとつながれた形で提供されています。

チャットボットの機能

現在、さまざまな特徴を持つチャットボットが販売されており、それぞれ機能も大きく異なります。その中でも特に注目すべき機能としては、以下のようなものが挙げられるでしょう。

・自動応答

AI搭載型のチャットボットであれば、蓄積されたデータをもとにAIが学習していくため、問い合わせの回数が重なるごとに自動応答の精度が高まっていくという魅力があります。特に近年は、少子高齢化に伴い人手不足が深刻化している企業も多いため、チャットボットの導入によって問い合わせ対応を自動化できることは大きな魅力といえるでしょう。

有人対応

AI搭載型のチャットボットでも、確実に自動対応できるわけではありません。複雑な内容の問い合わせには、過去の蓄積されたデータをもとに回答していくことができないからです。

そのため、最近では有人のオペレーター対応に切り替えることができる機能を搭載したチャットボットが増加しています。「チャットボットでは回答できない問い合わせはオペレーターが回答していく体制」を構築することで、「オペレーターの負担軽減」と「スムーズな顧客対応」の両立が実現可能です。

・FAQ連携

FAQ連携が可能なチャットボットであれば、効率的にオペレーターの負担を軽減させられます。あらかじめ想定される質問をもとにFAQを用意していくことで、必要な部署によりスムーズに連携することが可能だからです。

また、よくある質問、リクエストへの回答をテンプレート化しておけば、ユーザーもすばやく疑問を解決できるため、顧客満足度向上も期待できるでしょう。

・AIによる回答精度の向上

AIが搭載されているチャットボットであれば、日々の問い合わせ内容をデータとして蓄積していくため、言葉のニュアンスや揺らぎにも問題なく対応できるようになります。

回答精度の向上は、顧客満足度にも直結していく部分のため、日々の問い合わせ対応の「質」と「効率」の両面を追求していきたい企業にとって欠かせない機能の一つといえるでしょう。

チャットボット導入のメリット・デメリット

では、実際にチャットボットを導入することでどのようなメリットが得られるのでしょうか。また、デメリットが生じることはあるのでしょうか。メリット・デメリットをそれぞれ詳しくみていきましょう。

チャットボット導入のメリット

主なメリットとして挙げられるのは、以下の3点です。

・24時間365日顧客対応を行えるようになる

チャットボットを導入すれば、24時間365日対応できるようになります。近年はスマートフォンが普及したことにより、ユーザーがいつでもインターネット検索を行ったり、気に入った商品を購入したりできるようになりました。

そのような中で、チャットボットがいつでも顧客の疑問を解消できる仕組みを構築しておくことで、顧客満足度向上にもつなげていくことができます。低コストで問い合わせ対応の環境を整えられるという点は、大きなメリットといえるでしょう。

・問い合わせ対応を効率化できる

ユーザーから似たような問い合わせが頻繁に寄せられることは、決して珍しくありません。その質問に毎回担当者が回答していくと、負担が増加してしまいます。その点、チャットボットであれば問い合わせ対応を自動化できるため、従業員は他の業務へ力を注ぐことが可能です。

・ユーザーが気軽に問い合わせを行えるようになる

問い合わせの窓口が電話やメールのみの場合、問い合わせというアクション自体を面倒に感じてしまい、離脱してしまうユーザーも少なくありません。その点、チャットボットであれば友人などとのチャットと同じ感覚で会話できます。

また、「相手がロボット」ということもあり、緊張することなく気軽に問い合わせを行うことができるでしょう。

チャットボット導入のデメリット

チャットボット導入のデメリットとしては、以下のような点が挙げられるでしょう。

・すべてを自動化できるわけではない

多くの企業は、業務効率化や顧客満足度向上といった目的でチャットボットを導入する傾向にありますが、必ずしもすべての問い合わせ対応を自動化できるわけではない点は、チャットボットのデメリットの一つといえるでしょう。

・複数の質問を同時にできない

基本的にチャットボットは、複数の質問を同時にすることはできません。ユーザーは、一つの質問を選ぶ、入力するなどして、解決した次の質問を入力することになるわけです。そのため、ユーザーによっては面倒臭さを感じてしまう可能性があります。

・個別対応しなければならない質問が多い場合には不向き

扱う製品・サービスによっては、ユーザーが「相談しながら質問したい」と感じることが多くなるケースもあるでしょう。そういった、個別対応が頻繁に必要となる場合には、チャットボットでは業務効率化を図るのが難しくなる可能性もあります。

チャットボットの選び方

実際にチャットボットを導入する際、どのようなポイントを確認すべきなのでしょうか。導入前、導入時に注目すべきポイントを確認していきましょう。

導入前の確認ポイント

・導入目的に合っているかを検討する

チャットボットの導入の目的には、大きく分けて3つの目的があると考えられます。業務効率化、売上アップ、顧客満足度の改善の3つです。チャットボットを導入する目的を明確にすることで、お問い合わせ対応を自動化したいのか、それともマーケティング支援ツールとしての効果を期待しているのかなど、前提となる導入目的に合ったサービスから探すことが大切です。

・シナリオ型・AI型どちらのチャットボットにするかを決める

チャットボットの導入で失敗しないためには、事前に自社の課題を整理した上で、その課題解決に必要な機能がどのようなものかを洗い出すことが肝要です。大きく分別されるのは、AI型もしくはシナリオ型のどちらのチャットボットかを選択することになるでしょう。質問の類義語や意図を理解してくれるAI型をメリットに感じるケースもありますが、より安価で決まった質問に正確に意図した回答を行うというルールに沿った対応をしてくれるシナリオ型が好ましい利用シーンも考えられます。

チャットボット導入時のポイント

・AIの性能や機能を確認する

チャットボットで使われているAIの性能や機能を確認しておくことで、導入の目的にあったチャットボットを選ぶのに役立ちます。チャットボットにおいて、AIの性能とは主に回答の「精度」と「学習」について言われることがほとんどです。質問者の発話に対して、AIボットが正しい回答を導きだせるかという「精度」と、その精度を持続的に改善するために会話のやり取りなどを深層学習や強化学習の仕組みを通して「学習」することでより自然な会話の実現が期待できます。

AIの機能には、代表的なものに自然言語処理の技術を活用した「言葉の揺らぎ対応」「意図理解」「類義語の認識」等の機能のほか、用途に特化した「ファイル検索」や「サジェスト機能」など検索AI技術が活用された機能などが挙げられます。最近では、音声認識AIと連携した、ボットが自動発話機能を搭載したボイスボットというサービスが登場しています。

・導入時期を明確にする

チャットボットに必ずといっても必要なのは、質問と回答のテキスト情報です。10~20の限られた質問であれば、導入の担当者でも作成は可能ですが、FAQページを別で運営をしている、膨大なマニュアルがある、ベテランスタッフが属人的な質問対応を行っているといったケースでは、既にある質問を整理したり新しく質問を作成したりと質問の量などによっては、設計や準備期間が想定よりも大きくかかってしまうことがあります。まずは、導入時期を明確にし、質問と回答の定期的なアップデートと改善を心がけると良いでしょう。

フリートライアルがあるチャットボットサービス

フリートライアルがあるサービスを下記の通りまとめました。まずは無料トライアルを通して、初期設定や操作性などを試しておくことをおすすめします。

- WisTalk(ウィズトーク)

- BEDORE Conversation for Workplace

- AI FAQ OHGAI

- FirstContact

- AIアシスタント チャットボット ASBOT

- 対話型AIエンジン『MZbot』

- Genesys Cloud CX

- Verbex

- HUE Chatbot

- amie Helpbot

- Assistant AI Roanna -ロアンナ-

- Benefitter

- デジタルヒューマン

- チャットプラス

- QuickSolutionチャットボット

- cognigy

- AIMC AIチャットボット導入支援

- AI-FAQ ボット

- たよれーるAIチャットボットサービス

- AIチャットボット「 HiTTO 」

- mobiAgent(モビエージェント)

- ObotAI

- オンライン・コンシェルジェ

無料トライアルがあるチャットボットを全て無料で資料請求する

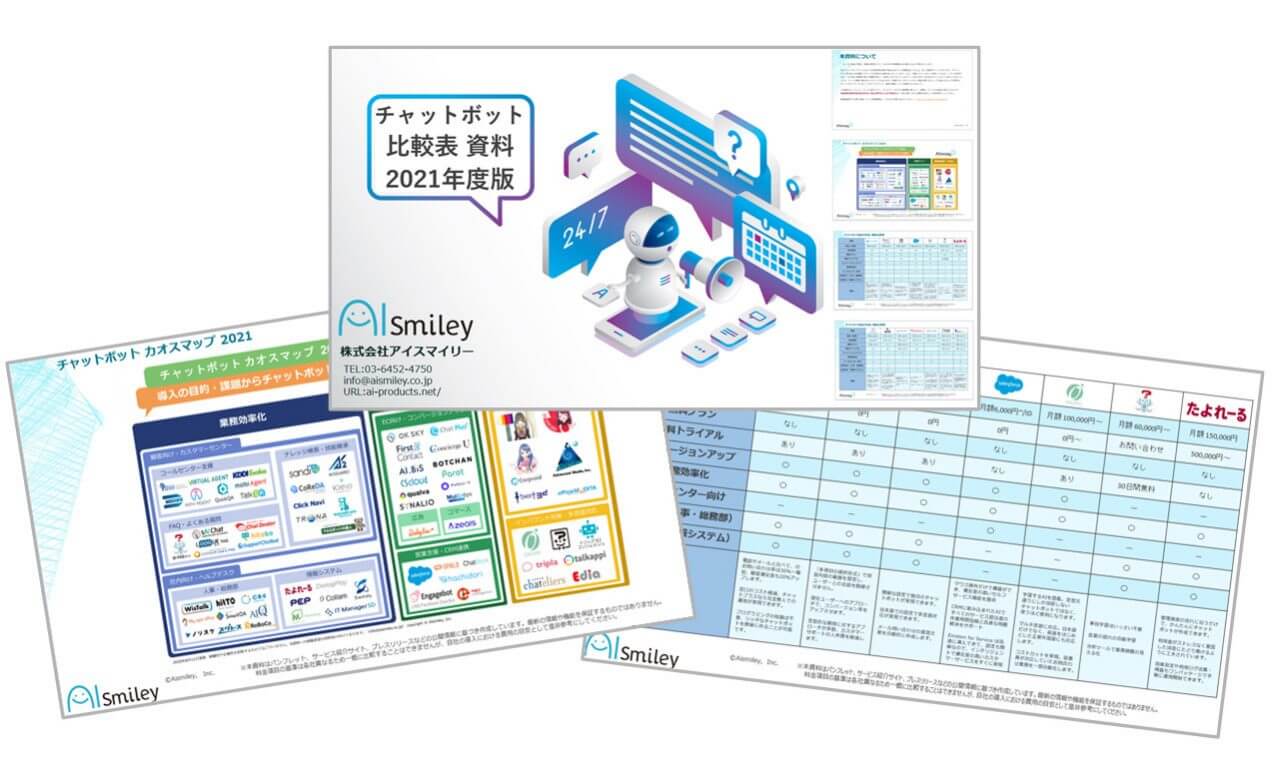

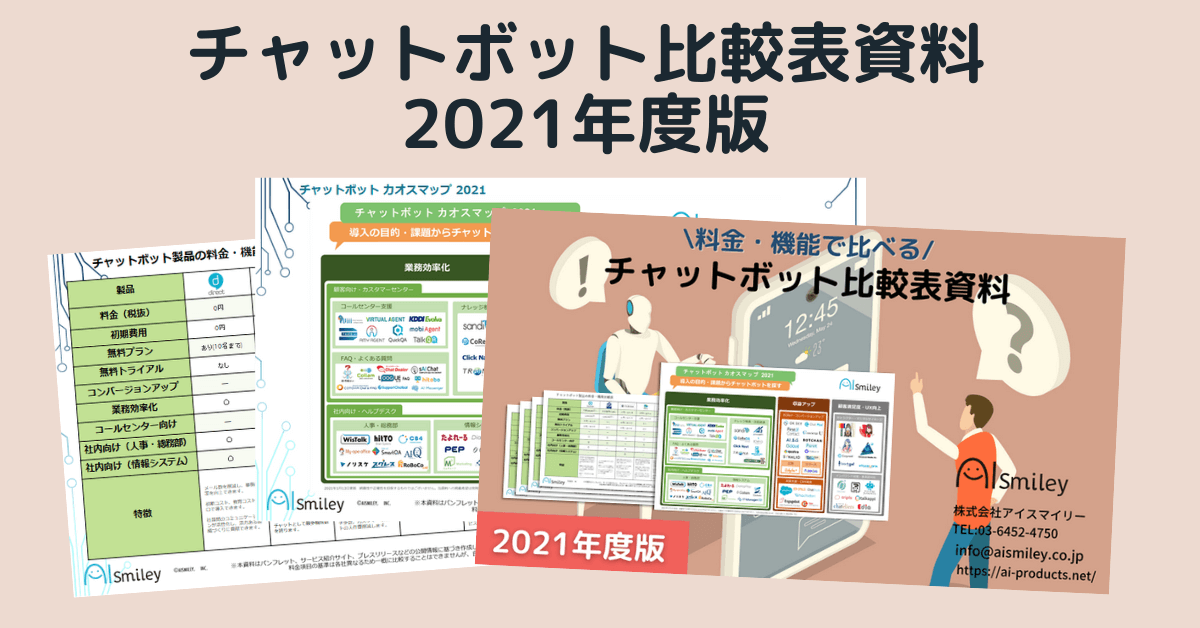

チャットボット比較表付きebook

アイスマイリーでは、チャットボット選びの際に役立つ「チャットボット製品の料金・機能比較表」を無料で配布しております。この資料は、チャットボットの比較や検討がしやすいよう、製品別に特徴なども一覧化しています。導入を検討の際には、是非こちらのチャットボット比較表をご活用ください。

チャットボット比較表付きeBookを無料でダウンロードする

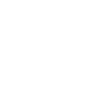

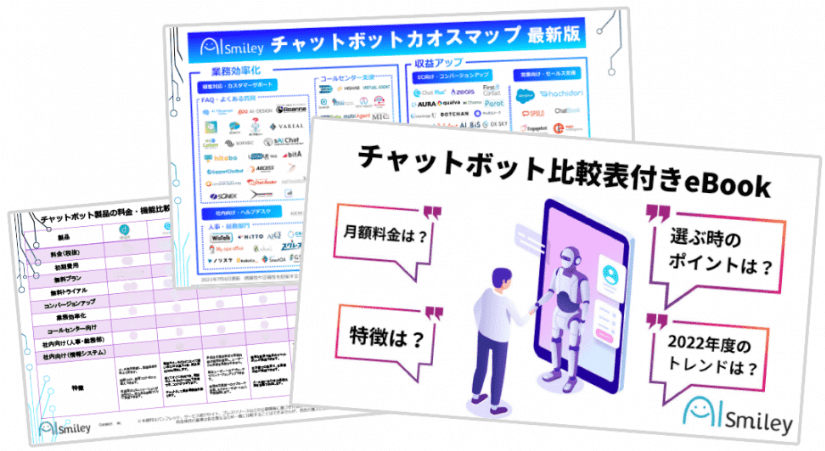

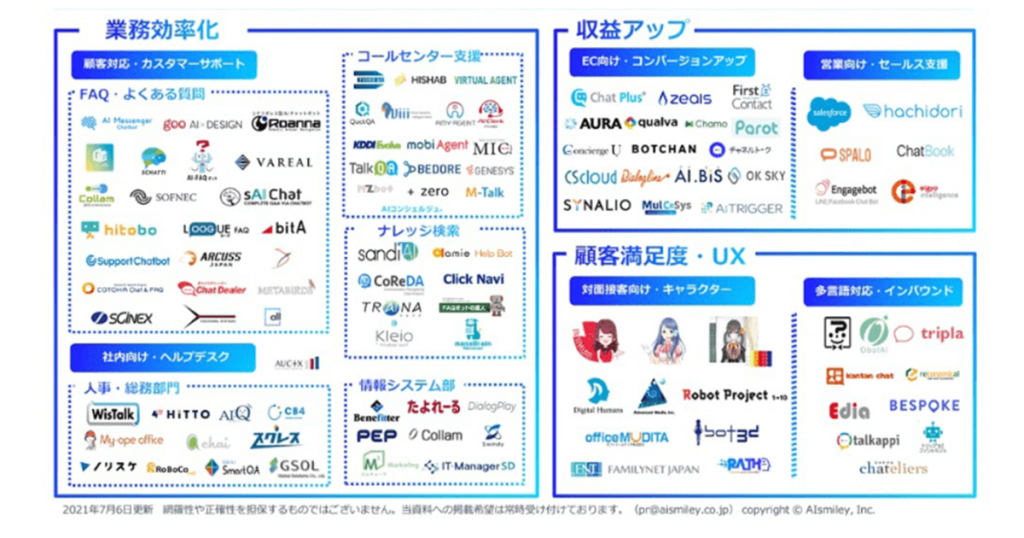

【比較】チャットボットカオスマップ

数あるチャットボットの中から、自社の課題や導入の目的あったチャット選び出すのは容易ではありません。そんな時に役立つのが、目的別にセグメントされたチャットボットカオスマップです。

上記をご覧いただくと分かるように、チャットボットは大きく分けて3つにセグメントできます。この便利なカオスマップは、以下の「チャットボットカオスマップを無料でダウンロードする」ボタンより無料でダウンロードできます。

チャットボットカオスマップを無料でダウンロードする

チャットボット導入後の注意点・運用のポイント

チャットボットを導入する際は、まず「導入の目的」を明確にした上で、その目的を達成するための機能が搭載されたチャットボットを選択することが重要になります。チャットボットに使われているAIの性能や機能をしっかりと確認し、最適なチャットボットを判断しましょう。

ぜひ今回ご紹介したポイントを参考に、チャットボットの導入を検討してみてはいかがでしょうか。