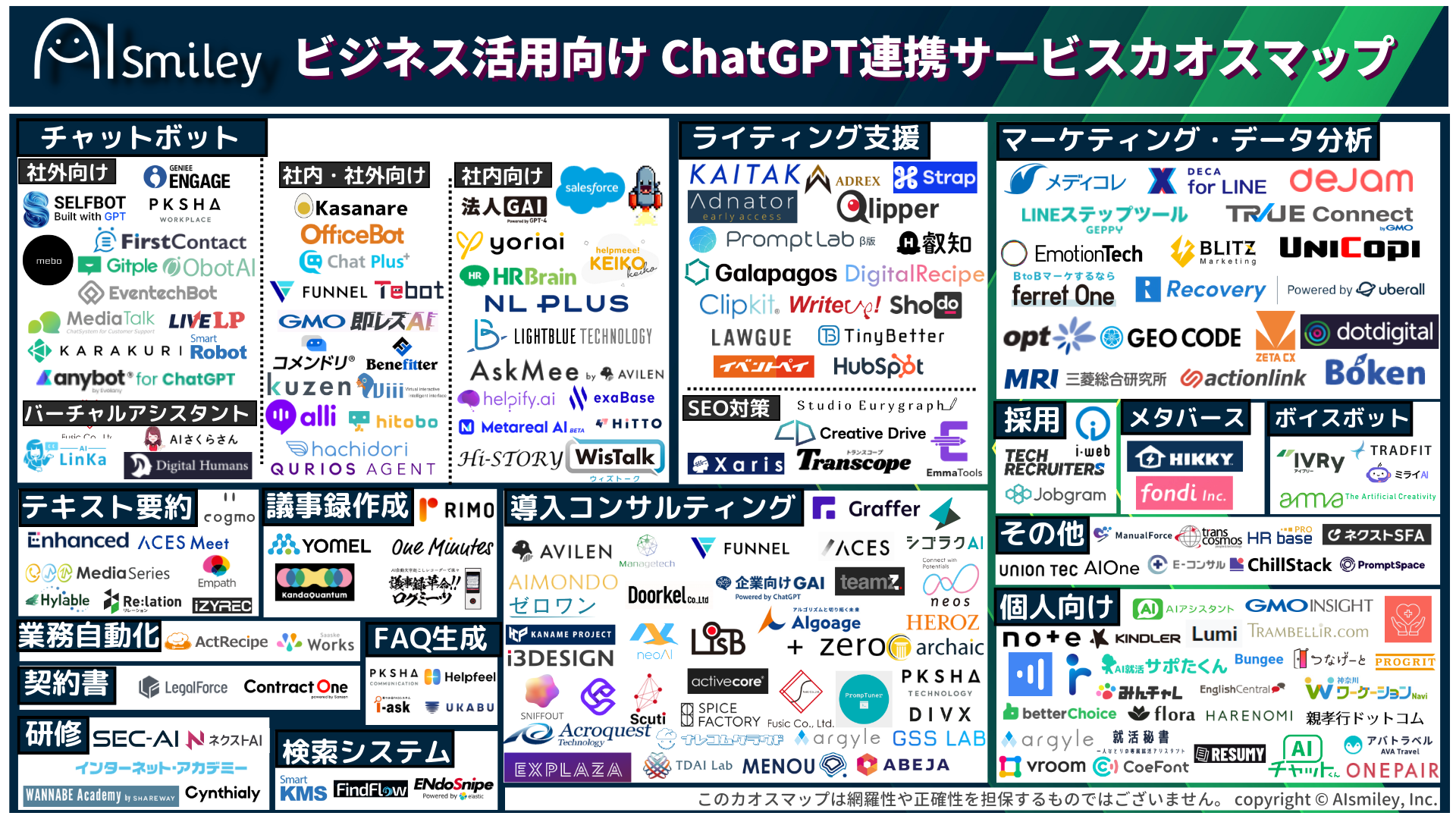

ChatGPT連携サービス

生成AI

生成AI

ChatGPT連携サービス

ChatGPT連携サービス

AI受託開発

AI受託開発

対話型AI -Conversational AI-

対話型AI -Conversational AI-

ボイスボット

ボイスボット

バーチャルヒューマン

バーチャルヒューマン

教師データ作成

教師データ作成

ナレッジマネジメントツール

ナレッジマネジメントツール

AI研究開発

AI研究開発

通訳・翻訳

通訳・翻訳

声紋認証

声紋認証

機密情報共有・管理

機密情報共有・管理

契約書管理システム

契約書管理システム

ワークステーション

ワークステーション

FAQシステム

FAQシステム

AIカメラ

AIカメラ

生体認証

生体認証

インボイス制度対応システム

インボイス制度対応システム

データセットの収集・購入

データセットの収集・購入

コールセンター

コールセンター

人事・総務向け

人事・総務向け

インバウンド対策

インバウンド対策

コンバージョンアップ

コンバージョンアップ

KYT・危険予知で労働災害防止

KYT・危険予知で労働災害防止

無料AI活用

無料AI活用

顧客リスト自動生成

顧客リスト自動生成

ロボットで自動化

ロボットで自動化

LINE連携

LINE連携

セキュリティー強化

セキュリティー強化

テレワーク導入

テレワーク導入

AI学習データ作成

AI学習データ作成

配送ルート最適化

配送ルート最適化

非接触AI

非接触AI

受付をAIで自動化、効率化

受付をAIで自動化、効率化

AIリテラシーの向上サービス

AIリテラシーの向上サービス

日本語の手書き文字対応AI-OCR

日本語の手書き文字対応AI-OCR

Windows作業の自動化RPAツール

Windows作業の自動化RPAツール

リスク分析AIで与信管理

リスク分析AIで与信管理

紙帳票仕分けAI-OCRサービス

紙帳票仕分けAI-OCRサービス

サプライチェーン

サプライチェーン

自治体向けAI

自治体向けAI

AIコンサルティング

AIコンサルティング

最終更新日:2024/04/04

AI投資の一環として一般化しつつあるチャットボット。ただ、導入経験が浅く、運用体制などが整わない場合、効果が感じられず「使えない」という結論になってしまうかもしれません。そのような事態を避け、チャットボットの導入を成功に導くためには、失敗事例から失敗の原因を学ぶことが重要になります。

そこで今回は、チャットボットの失敗事例や導入成功に導くポイントなどを詳しくご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

チャットボットについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

チャットボットとは?意味やメリット、活用事例を徹底紹介

チャットボットは、ただ導入するだけで効果を得られるわけではありません。適切な戦略を立てて運用しなければ、失敗してしまう可能性があります。

では、どのような原因で失敗してしまった事例が存在するのでしょうか。チャットボットの失敗事例について詳しくみていきましょう。

チャットボットを導入したにもかかわらず、社内の従業員や顧客などに利用されず、効果が得られないまま失敗に終わってしまうというケースは珍しくありません。チャットボットが利用されないまま失敗してしまう原因は様々ですが、特に多い事例としては以下が挙げられます。

チャットボットは、社内の従業員や顧客が抱えている課題を解決するための手段となるツールであるため、定期的に課題を見つけ、改善していく必要があります。導入することがゴールと考えるのではなく、導入することがスタートラインと考えて、長期的な視点で運用し、改善していくことが大切なのです。

前述の通り、チャットボットの導入をスタートラインとして考えなければなりません。何故ならば、チャットボットを導入後には、様々なユーザーが利用する度に情報がデータとして蓄積されるため、蓄積された情報をAIが正しく学習できているかチェックする必要があるからです。

その定期的なチェック(メンテナンス)が行わなければ、チャットボットが的外れな回答などをしてしまう可能性が高まるため注意しなければなりません。チャットボットは、「運用後の定期的なメンテナンス」を行うことで、初めて業務効率化を実現できるものであるため、チャットボットの導入後の運用にも工数を避けるような体制を整えておくことが大切です。

そもそもチャットボットは、ユーザーが抱えている課題をすべて解決できるわけではありません。業界やチャットボットの種類などにもよりますが、「一問一答形式で回答するのが難しい問い合わせが多く寄せられる」という場合には、チャットボット以外の手段も検討していくべきでしょう。

チャットボットは、あらかじめ想定される質問内容を「シナリオ」として登録していくか、過去の問い合わせ内容をデータとしてAIに学習させていくことによって、回答できるように準備しなければなりません。前例が一つも存在しない質問は、チャットボットでは対応することができないのです。

そのため、チャットボットの導入を検討する段階で、「そもそもチャットボットで対応できる問い合わせが多いかどうか」を確認しておくことが大切です。

チャットボットの回答精度が低いことが原因で、チャットボット運用が失敗に終わってしまうケースも少なくありません。特にAI搭載型のチャットボットは、過去のデータを蓄積するごとに回答精度が高まっていくという特徴があります。そのため、導入後しばらくの間は、会話の精度を高めるための「学習期間(データ蓄積期間)」が必要になるのです。

初めから高い精度を発揮できるわけではなく、データの蓄積と定期的なメンテナンスを行うことで初めてチャットボット運用の適切なサイクルが回り始めることを、しっかりと把握しておく必要があるでしょう。

現在はさまざまなチャットボットが存在しており、それぞれ搭載されている機能や費用も異なります。そのため、予算に余裕がない企業が高額なチャットボットを導入してしまうと、仮に業務効率化を実現できても費用対効果が悪くなってしまうことが考えられます。

また、そもそも投資対効果(ROI)を可視化できておらず、気づいたことには大きな損失が生まれてしまっているというケースも少なくありません。そのような事態を避けるためにも、チャットボットの導入を検討する段階で、しっかりと投資対効果(ROI)に目を向けておくことが大切になるでしょう。

では、チャットボットの導入を成功に導くためには、どのようなポイントに注意すればよいのでしょうか。ここからは、チャットボットの導入を成功に導くポイントを5ステップで紹介していきます。

チャットボットは、すでに様々な企業で導入され始めていますが、導入に失敗してしまっている企業も少なくありません。そのため、過去にチャットボット導入を失敗した企業の例を参考にしながら、チャットボット導入を検討していくのも有効な手段といえるでしょう。

なお、すでにチャットボットを導入しており、望んだ効果が得られていないという場合には、まずチャットボットの運用が上手くいっていない原因を追及するところから始める必要があります。失敗事例を含めて、どのようなポイントに原因があるのかを慎重に見極めていきましょう。

<ソフトバンクの失敗事例>

企業の導入失敗事例から学んでいくのも一つの手段となりますが、代表的な失敗事例として、ソフトバンクが挙げられます。ソフトバンクでは、では、IBMの「Watson」をベースにした社内AI「Softbank Brain」を導入。営業担当者がスマートフォンに話しかけるだけで、商談の準備に必要な情報を検索したり、提案に対するアドバイスをもらえたりといった活用を想定していたといいます。

しかし、現実は容易ではなく、導入からたった3ヶ月で営業の現場では誰もチャットボットを利用しなくなってしまったそうです。

同社の担当者が感じたのは、「“3+1”の壁」の存在です。これはITシステムを導入する際に突き当たる課題のことで、「検討の壁」「構築の壁」「導入の壁」があると言います。特にAIの場合は「検討の壁」が重要で、あらゆる業務の側面からスコープし、きちんとした要件定義をしなければ、導入決定まで時間ばかりを必要としてしまいます。

また、AIを「使える」ものにするには学習データの作成も重要です。ソフトバンクの事例では、実際のユーザーとなる営業部門から十分なヒアリングをせず、事業戦略部門が営業部門を想定して学習データを作成したため、データがほとんど使い物にならないという「構築の壁」に突き当たることになりました。

最後の「導入の壁」については、完成形を導入するよりもスモールスタートで開始して徐々にブラッシュアップするというやり方のほうが有効だといいます。さらに、AIについては3つの壁に加えて「導入の壁」という課題もあり、新たなシステムを社内に定着させることが必要です。ソフトバンクの事例からは、『社内向けのチャットボット導入には現場のユーザーの声を聞き「検討の壁」「構築の壁」をクリアにしておくことで、そのほかの課題もクリアしやすくなり、社内で活用されるシステムになる』ということが学べるでしょう。

多くのチャットボット製品には、契約期間が設けられています。そのため、チャットボットの乗り換えを検討する場合には、どの程度の契約期間が残っているのか、チェックしておきましょう。

また、契約満了が近づいたタイミングで別のチャットボットへの乗り換えを行おうとしてしまうと、新しいチャットボットの準備が間に合わなくなってしまう可能性があります。そのような事態を避けるためにも、余裕を持って契約期間の確認を行い、乗り換えの準備をしていくと良いでしょう。

現在導入しているチャットボットに搭載されている昨日は何か、改めて確認していくことも大切です。「まったく使用しておらず、今後も使用する見込みのない機能」や「使用していなかったが、活用の余地がある機能」などを発見できる可能性があります。

もし、必要のない機能が多く搭載されているようであれば、別の最適な機能を搭載したチャットボットへの乗り換えを検討していくことも一つの手段といえるでしょう。また、自社にとって必要な機能を確認していく際は、「AIの回答ロジック」「有人チャットへの切り替え機能」「自由入力への対応」といった点だけでなく、「管理画面の使いやすさ」「分析機能の有無」といった点まで、細かく調査していくことが大切になります。

チャットボットの利用率や回答精度に問題を抱えている場合には、定期的にそれらの改善を行っていくことも大切になります。先ほどもご紹介したように、チャットボットは導入がスタートラインであることを忘れてはなりません。

チャットボットの利用率が低い場合には、必ず何かしらの原因が存在しているため、原因の追及を最優先に行いましょう。「回答精度が低い」「使い方が分からない」「そもそも設置場所が分かりにくい」など、さまざまな原因が考えられるため、社内でコミュニケーションを図りながら、原因の追及を行っていくことが大切です。

チャットボットは、製品ごとに異なる特徴を持っているため、企業にとって最適なチャットボットへの乗り換えを検討していくことも大切です。利用中のチャットボットに搭載されている機能を把握した上で、「必要とする機能が搭載されていない」「必要ない機能ばかり搭載されている」といった発見があった場合には、チャットボット製品の乗り換えを検討していきましょう。

ただし、必要な機能が搭載されているチャットボットであっても、価格が予算に見合わないというケースもあるため、投資対効果も踏まえながら検討していくことが大切です。

今回は、チャットボットの失敗事例や、導入成功に導くためのポイントなどをご紹介しました。失敗の原因となるポイントは数多く存在するため、導入前の段階から導入後まで定期的に課題を洗い出し、改善を図っていくことが大切です。

なお、今回のテーマであるチャットボット以外にも、検索システム(エンタープライズサーチ)やFAQシステム、ボイスボット、ナレッジマネジメントツールなど、取れる施策は多数存在します。Aismileyでは、目的や課題に合わせて、最適な製品の資料や比較表をご案内しておりますので、チャットボットの導入や乗り換えを検討される際はお気軽にご相談ください。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら