生成AI

最終更新日:2026/01/27

Web接客とは?

Web接客とは?

近年、少子高齢化が進む中での人手不足は、多くの業界に影響を及ぼしています。企業はこの課題に対応するため、業務効率化や省人化を目指して様々なツールやシステムの導入を進めています。

その中で特に注目されているのが「Web接客」の領域です。AI技術の進化により、Web接客ツールは日々進化を遂げ、顧客とのコミュニケーションをよりスムーズにし、ビジネスのコンバージョンを向上させる役割を果たしています。

Web接客ツールは、ECサイトにおいて実店舗の接客スタッフのような役割を果たし、ユーザーの属性や行動履歴に基づいたパーソナライズされた接客を自動で行うことで、離脱率の低下やコンバージョン率の向上に貢献する重要なツールです。

しかし、Web接客とは具体的にどのような仕組みで、どのような効果が期待できるのでしょうか?また、データ分析やマーケティングオートメーション、チャットボットの活用はどのように行われているのでしょうか。

本記事では、下記内容について詳しく解説します。

CX(カスタマーエクスペリエンス)の向上を目指す企業の方々にとって、この記事は必読の内容となっております。今後のビジネス戦略の参考として、ぜひ本記事を活用ください。

Web接客とは、ECサイトに訪れたユーザー一人ひとりに対して、「実店舗で接客を受けるのと同じようなコミュニケーション」を行って購買につなげていくことを指します。

具体的には下記のような場面が挙げられます。

それによって、サイトからの離脱防止や購入率(CVR)のアップ、そして売上高アップといった具体的な成果をあげていきます。最近では、このような成果をあげるサイト上のさまざまな施策を、人に代わって自動で行ってくれる「Web接客ツール」が多く販売されています。

実際に三越伊勢丹ではオンライン接客サービスを導入しており、LINEで気軽に問い合わせを行ったり、必要に応じてビデオ接客を受けたりすることも可能です。気に入った商品があれば、そのまま決済画面に移行して商品を購入できるため、自宅にいながら気軽にショッピングを楽しめます。

また、レオパレス21でも非対面対応サービスを拡大しており、現在はWeb内見やWeb接客といったオンラインでのサービスが普及しています。自宅にいながら遠方の物件を内見できるのは、Web接客ツールによって得られる大きなメリットの一つといえます。

参照:レオパレス21

そのような中、近年はAI搭載型のWeb接客ツールも増加しており、ユーザー対応や属性・行動履歴といったデータをAIが解析する高性能なWeb接客ツールが数多く登場しています。

製品によって機能や実現できる内容も大きく異なるため、「自社のECサイトの課題は何か」「どのような結果を求めているのか」といった観点から、それぞれの製品の違いをしっかりと比較検討することが重要です。

Web接客への注目度の高まりは、市場規模が拡大していることからも伺えます。株式会社ITRが行った調査によると、2015年度のWeb接客市場規模は約7億円でしたが、2016年度には約17億円にまで市場規模が拡大しており、前年度比142.9%という高い伸びを見せています。

参照:iTR

また、ツール自体の市場認知が高まっていることもあり、2021年度までに平均35%程度の高水準成長率が予想されています。そして、最終的には約75億円規模にまで成長していく見込みがあります。市場規模の観点から考えても、Web接客への注目度が非常に高くなっていることが伺えます。

実店舗の場合、顧客のサポートを行うためのスタッフを配置することで、「購入率(コンバージョン)の向上」につなげています。しかし、ECサイトでは、不特定多数のユーザーがアクセスするため、そのユーザーごとにスタッフが対応していくことはできません。そんなECサイトにおいて「接客スタッフ」の役割を担うのが「Web接客ツール」です。

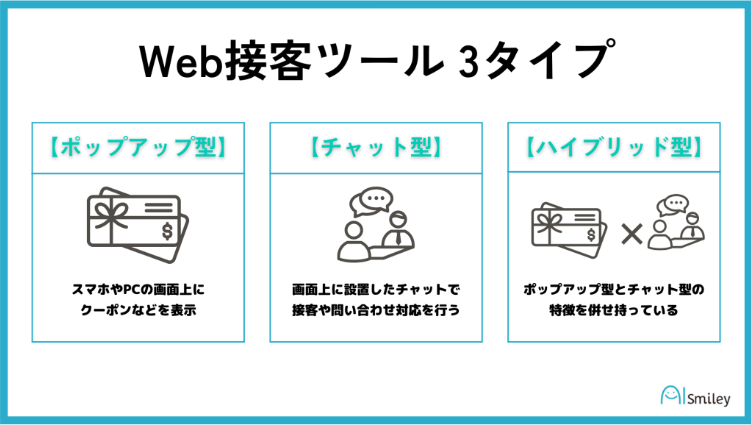

Web接客ツールは、大きく分けると「ポップアップタイプ」「チャットタイプ」という2つの種類に分類できます。それぞれの特徴は、以下の通りです。

ポップアップ型とは、スマホやPCの画面上にクーポンなどをポップアップで表示させるツールのことです。例えば、「広告経由で初めてサイトを訪問したユーザーには初回限定を表示する」といった施策を講じることで、ユーザーの属性にあった販促が行えるようになります。

こうしたWEB接客を実現するためには、下記のような内容が欠かせません。

セグメントごとに最適なプロモーションを実施することが、コンバージョン率の向上につながっていきます。ポップアップタイプでは、この他にも画像の遷移やスクロールの状態などから購入を迷っているユーザーを見極めて、割引クーポンを表示させ、購入を後押しするといった施策も可能です。

チャット型は、画面上に設置したチャットを通じて「接客」(問い合わせ対応)を行うツールのことです。通販サイト(EC)などの場合、ユーザーはよく分からない点などがあっても、電話での問い合わせとなると面倒に感じてしまい、諦めてしまうユーザーが多いです。

そのため、疑問を解決できずにサイトから離脱してしまうユーザーが増えてしまいます。しかし、チャットであればユーザーも気軽に質問することができ、ユーザーの離脱防止にもつながることが期待されます。

ハイブリッド型とは、チャット型とポップアップ型の特徴を併せ持ったWeb接客ツールのことです。自社で抱えている課題に応じて、柔軟にチャットとポップアップのバランスを変えることができます。

ただ、チャット型とポップアップ型の特徴を併せ持っていることもあり、費用は高額になりやすい傾向にある点がデメリットです。そのため、初期費用やランニングコストを抑えたい企業にとって、不向きなタイプといえます。

では、Web接客ツールを導入した場合、具体的にどのようなメリットが得られるのでしょうか。ここからは、Web接客ツールのメリットについて詳しく見ていきます。

Web接客ツールを導入すると、より細かい対応が行えるようになるため、サイトの離脱率低下につなげられる可能性が高まります。Web接客ツールの代表的な機能といえる「チャット」を活用すれば、ユーザーが抱く商品への疑問にいつでも簡単に答えられるようになります。

メールや電話での問い合わせの場合、どうしても返答に時間がかかってしまったり、オペレーターにつながるまでの時間が長くなってしまったりするケースが発生します。その点、Web接客ツールを活用すればよりスムーズな問い合わせ対応が実現できるため、ユーザーの満足度向上につなげることが可能です。

Web接客ツールを活用すれば、サイトに訪問したユーザー一人ひとりに合った適切な接客が行えます。Web接客ツールの多くには、ユーザーの「行動履歴」や「購買履歴」を分析する機能が備わっています。そのため、Web接客ツールの分析によってユーザーごとに最適なアプローチを行うことが可能になります。

また、最近では「サイト上で商品のリサーチを行ってから実店舗で商品を確認する」という行動を取るユーザーも増えています。そのため、実店舗を運営している企業は、実店舗とECサイトの接客を連携させることで、さらなる購入率の向上が期待できます。

Web接客ツールを活用すれば、実店舗での接客と同じような対応を、サイトに訪問したユーザーに対しても実行可能です。初めてサイトに訪問したユーザーに対しても、購入する商品の確認方法や、購入までの手続きの流れなどを丁寧にサポートできるため、ユーザーもストレスフリーなショッピングを楽しめます。

また、常連の顧客に対してクーポンを配布できるため、一人ひとりに最適なサービスを提供することによる満足度向上が期待できます。

ただし、必ずしも顧客満足度を向上させられるわけではありません。適切な戦略のもとWeb接客ツールを活用しなければ、顧客にマイナスイメージを与えてしまう可能性があります。

そのため、ポップアップやバナーを活用する際には、「うっとうしい」と思われてしまわないように、適切なターゲットへ向けて適度に表示させることが大切です。

Webサイトの成果を高めるためには、訪問したユーザーに対して適切なアプローチを行うことが重要になります。そのため、最近はAIを活用することでより高度な分析を実現するWeb接客ツールも増えています。具体的なAIの活用事例としては、以下のようなものが挙げられます。

AIを搭載したポップアップタイプのWeb接客ツールであれば、より高度なユーザー分析が可能になります。サイトを閲覧しているユーザーにはさまざまなタイプが存在しますが、そのタイプはいくつかのグループに細分化可能です。AIは、サイトを閲覧しているユーザーの属性や閲覧履歴を収集し、分析できるため、より効率的にユーザーの層をグループ化することができます。

AIは、収集したデータを分析し、予測することを得意としています。そのため、ページを閲覧している読者を分類して、そのカテゴリーに最適な広告を表示することができます。また、サイト内での行動履歴をデータ化し、購入ページでの滞在時間が長いユーザーに対して「購入するかどうか迷っている」といった分析をすることも可能です。

そして、その分析をもとに、購買を後押しするようなクーポンやセール情報などを提示することで、購入率の向上につなげていくことができます。

チャットタイプのWeb接客ツールの場合、ユーザーから頻繁にチャットを介した問い合わせが発生することが予想されます。AIを活用したWeb接客ツールであれば、普段私たちが使用しているような日常会話に近い文章にもしっかりと対応することが可能です。

AIを搭載しているWeb接客ツールは、過去のユーザーとのやりとりをデータとして蓄積し、日々学習を積み重ねていきます。データの蓄積量が増えるにつれて「大量の単語を理解する力」が増していきます。より多くの質問に対応できるようになるという点は、AIを活用したWeb接客ツールの大きな魅力といえます。

最近では、簡単にABテストを試せるWeb接客ツールが多くなってきています。そのため、2つのシナリオを同時に試した上で、より効果的なものを選択することが可能です。これにより、PDCAサイクルをよりスムーズに回すことができるようになるため、効率的にAIの精度向上が図れます。

Web接客とABテストの関係についても知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

いまさら聞けない?Web接客とA/Bテスト

Web接客ツールは、ツールによって機能や実現できる内容に大きな違いがありますので、「自社のECサイトの課題は何か」「どんな結果を実現したいのか」といった観点から、それぞれのツールの違いを比較していくことが大切です。

Web接客の基本は「おもてなし」で、ユーザーに対して心地良いWeb体験を提供するのが目的です。しかし、Webサイトを利用しているとき、クーポンや広告が表示されて不快に感じてしまうこともあるかもしれません。

企業側としては、以下のような目的に応じてWeb接客ツールを導入します。

ユーザーは、ユーザーに対して能動的に訴求する「ポップ型」のWeb接客ほど、不快に感じることが多いようです。ユーザー側が不快に感じる具体的な場面は、以下のようなものがあります。

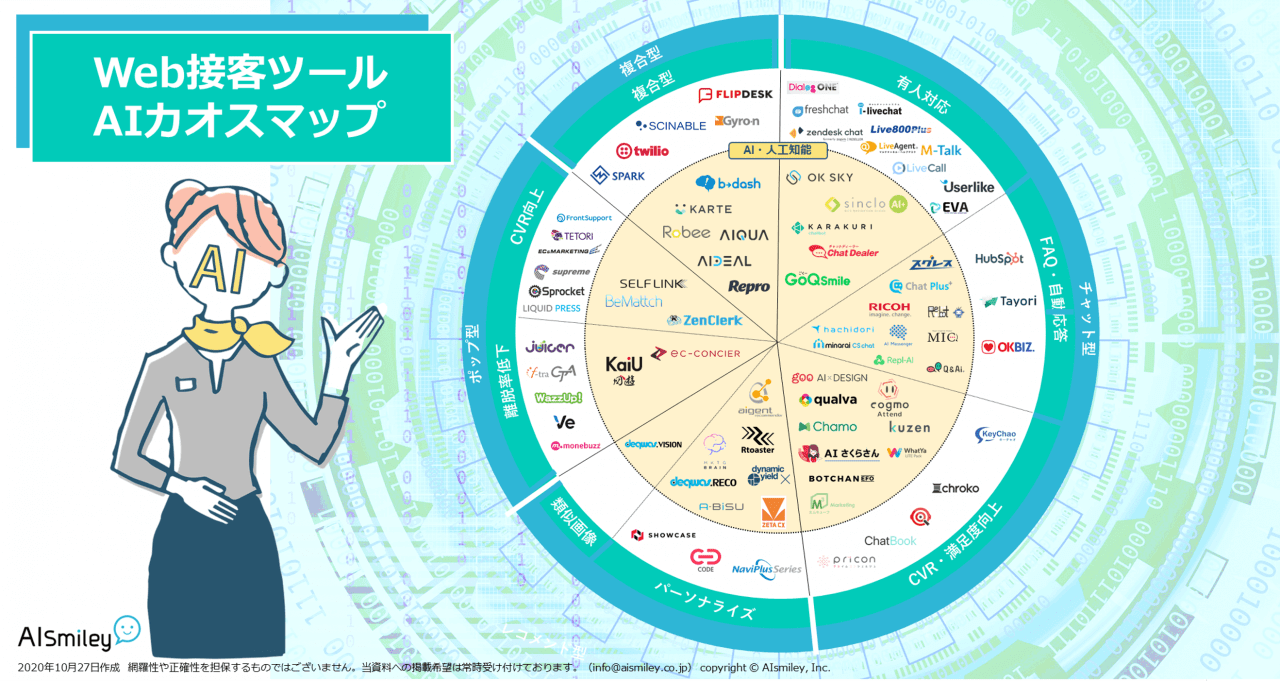

ただ、先ほどもご紹介したように、最近はより精度の高い予測を実現できる、AIを活用した新たなWeb接客ツールが次々と誕生しています。以下のWeb接客ツールAIカオスマップでは、「Web接客ツールを試したい」という方から「AI・人工知能を搭載した最新のWeb接客ツールを探している」という方に向け、AIsmileyが独自の主観で、80の製品サービスを取りまとめ、「Web接客の手法」と「導入の目的」別にマッピングしています。

ぜひこの機会に、自身に合ったWeb接客ツールの導入の参考にしていただければ幸いです。

現在はさまざまな種類のWeb接客ツールが販売されているため、自社の課題や目的を明確にした上で、最適なツールを導入していくことが大切になります。

「評判が良い」という理由だけでツールを導入してしまうと、自社の課題解決につなげることができず、導入自体が失敗に終わってしまう可能性も否めません。

そのような失敗を避けるためにも、しっかりと比較・検討していくことが大切です。ここでは、Web接客ツールを比較する際に注目すべきポイントについてご紹介していきます。

ECサイトの運営にあたって、さまざまな課題が発生することが予想されます。例えば、以下のような例が挙げられます。

Web接客ツールを使いこなすには、導入時の適切な課題設定が重要になります。

そのため、以下のような理由だけで導入してしまうと、効果を出せないまま終わってしまう可能性があります。

また、課題を感じている場合でも、その課題が本当にWeb接客ツールを導入すれば解決可能なのかどうかもしっかりと見極めましょう。

それぞれの機能や役割が異なるので、自社の課題に合わせてどちらを導入するかを決定します。ポップアップ型は、以下のような項目からユーザーをセグメント分けし、クーポンやおすすめ商品といった情報を適切なタイミングでポップアップさせて購入につなげるサービスです。

一方のチャットタイプは、WEBサイト上のチャットツールで接客(問い合わせ対応)を行うタイプです。ECの場合、その場で質問に答えてくれる店員がいないため、商品に疑問点があると、多くのユーザーはそのまま離脱してしまいます。その点、チャットを設置することで、すぐにユーザーの疑問に答えられるため、離脱を防止することができます。最近では、ポップアップタイプとチャットタイプの双方を実現できるツールも登場しています。ただ、タイプによってどういう課題解決が可能なのかは、検討する時に必ず押さえる必要があります。

Web接客ツールは「運用して終わり」というものではなく、継続的な運用にも成否を分けるポイントがあると言われています。どのマーケティング手法にも共通して言えることですが、成功するマーケティングは、常に顧客の反応や時代の変化、消費者マインドの変化を見逃さず、PDCAサイクルを回してシナリオを調整していかなくてはなりません。

特にWeb接客ツールは、一人ひとりの顧客に対しカスタマイズされた「接客」をするのが特徴なので、シナリオの見直しが欠かせません。そのためには、継続的な運用を可能にする社内体制を構築したり、ツールの操作感や管理画面のユーザビリティ、サポート体制などをチェックしたりする必要があります。

せっかくWeb接客ツールを導入しても、導入コストが期待効果を上回ってしまうと、導入した意味がなくなってしまいます。例えば、「現状で○%の購入率を、ツール導入でプラス○%引き上げる」というように、ターゲットや向上する収益の目標を立てて、導入コストとの費用対効果を確認することが大切です。

また、SaaSのようにパソコンにソフトウェアを導入する必要がないWeb接客サービスであれば、導入にかかる労力も少なくなる傾向にあります。導入コストを抑えるという観点でも費用対効果を考えていくことが大切です。

株式会社フリップデスクが提供するWeb接客ツール「Flipdesk」は、さまざまな業種の企業が導入している知名度の高いWeb接客ツールです。アパレル関連の企業も多く導入しており、その一例としては「BEAMS」や「RAY CASSIN」などが挙げられます

そんなFlipdeskでは、「サイト来訪者がどこからやってきたのか」 「サイト内でどんな行動をとっているのか」という情報から、来訪者の性質やニーズの情報を収集・分析することができます。情報のミスマッチを解消することで、最適なタイミングでのWeb接客を実現し、訪問者の離脱率低下につなげていくことが可能です。

株式会社プレイドが提供するWeb接客ツール「KARTE」も、さまざまな業種の企業に導入されているツールのひとつです。金融、保険、Fintech業界でも多く導入されており、顧客の状況や属性に応じたきめ細やかな施策によって顧客価値を最大化していくことができます。

また、KARTEの大きな特徴としては「直感的に顧客を知ることができる」という点が挙げられます。顧客の感情がわかる「スコア」や、顧客の行動を動画で見ることのできる「ライブ」といった機能が搭載されているため、「顧客目線に立ちやすくなる」というメリットが得られます。

Zen Clerkは、人工知能が接客のシナリオ設計・運用を自動で最適化するWeb接客ツールです。サイトへ訪れる人の行動データを0.05秒に1回の頻度で、収集・解析します。行動データを元に、「購入を迷っている人」をリアルタイムで検知、クーポンなどのオファーを表示します。

そんなZen Clerkは、ワイン通販サイトを運営するワインキュレーション株式会社などで導入されており、クーポンの活用によって売り上げアップを実現しています。また、感情の高まりを解析する人工知能「Emotion I/O」が搭載されているのも大きな特徴であり、サイト上で「最適なタイミングでの販促」を実現することができます。

「Emotion I/O」を利用する際に必要となるのは「販促したい内容を決める」ということだけなので、手間もかかりません。2014年12月にサービスを開始したZen Clerkは、導入実績700社を超え、大手中小問わず、国内ECサイトからブランドサイト、旅行・宿泊予約サイトまで、幅広いサイトに導入されています。

ecコンシェルは、NTTドコモと PKSHA Technology が共同開発した人工知能(AI)技術を搭載したWEB接客ツールです。Webサイト内のアクセス履歴や購買履歴など様々なデータをもとに、AIが顧客ごとに最適化された商品やキャンペーンなどを表示します。

また、AIが複数の施策を自動でA/Bテストし、その結果もダッシュボード上(管理画面)やレポートによって把握できます。これらの機能により、高速でPDCAを回し、コンバージョン率を上げることが期待できます。

ちなみに、ecコンシェルもさまざまな業種で導入されていますが、代表的な事例としては、ショップジャパンを運営する株式会社オークローンマーケティングが挙げられます。

ecコンシェルは2016年1月から、別のWeb接客ツールとの比較・検討を目的に導入しました。主力商品であるワンダーコア スマート、スレンダートーン、セラフィットについて1ヶ月間の比較を行ったところ、接客しない場合と比較して200%のコンバージョン率アップを実現し、さらに購入単価も向上したとのことです。

株式会社Sprocketが提供しているWeb接客ツール「Sprocket」も、業種・業界問わずさまざまな企業に導入されているツールです。サイトにタグを1行埋め込むだけで利用開始できる点は大きな魅力といえます。

Sprocketの代表的な導入事例としては、日本ピザハット株式会社が挙げられます。Sprocketに搭載されているAIは、ユーザーごとに過去の行動データ(閲覧や購入データ)やアクセスした曜日・時間・デバイスなどのデータもとに、複数設定された接客パターンの中からそのユーザーに最適な接客パターンを判断し出し分けることが可能です。また、出し分けた接客の結果をもとに、自動で判断を最適化していくという特徴も持っています。

全国で宅配ピザチェーンを展開する日本ピザハット株式会社では、公式オンラインサイトであるピザハットオンラインにSprocketを導入することで、ピザのトッピング追加率向上に成功しました。

Web接客シナリオにおいて、AIに接客パターンを出し分けさせた場合、そうでないグループ(ユーザーグループを比率で分割して接客パターンを出し分けたグループ)と比較して、トッピング追加率が110% 向上するという成果を上げることに成功しました。

アイジェント・レコメンダーは、常に最新の顧客ニーズを自動で学習し、「今おすすめすべき情報」をレコメンドしてくれるWeb接客ツールです。複数の機械学習技術を組み合わせているため、顧客の行動をリアルタイムで反映した高精度のレコメンデーションを実現できます。Webサイトやモバイルアプリ、実店舗でのアシスタントなど、さまざまなシーンで利用できるサービスです。

そんなアイジェント・レコメンダーの代表的な導入事例としては、NTTドコモが運営している「dマーケット」が挙げられれます。AI技術をベースとしたデジタルマーケティングサービスの提供によって、マーケティング施策の効果向上を実現したり、さまざまなチャネルとデバイス上でのパーソナライゼーションによる付加価値向上を実現したりと、多くの成果をあげることが期待されています。

離脱防止ツールの決定版「KaiU(カイユウ)」は、コンバージョン率を劇的にアップし、顧客一人ひとりに合わせた、最適なバナーを表示してサイト回遊率とコンバージョン率を徹底的に向上させることができます。

また、サイトごとに専任のコンサルタントによるマーケティングサポートがつくのも大きな魅力のひとつです。設計から改善まで一括でサポートを依頼することで、より成果につながりやすくなります。そして、使いやすい管理画面になっていることも大きな魅力といえます。

そんなKaiUの導入事例としては、株式会社CHINTAIが運営している「エイブルWEB」が挙げられます。エイブルWEBでは、CV達成のための施策としてKaiU経由ではない広告も出しているそうですが、「KaiU」はその10~20分の1ほどのコストで効果が得られているといいます。

参照:ECのミカタタ

Repro株式会社が提供するReproWebは、webサイトのユーザーの行動・属性データを取得し、マーケティングまで一気通貫で実現する「Web接客」ツールです。 Reproはツールを提供するだけでなく、サイト改善・売上向上のアドバイスと施策づくりを一緒に行うサポート体制を整えています。

そんなReproWebも業種・業界問わずさまざまな企業で導入されていますが、代表的な事例としては株式会社Gemini Techが運営している「Fitty」が挙げられます。Fittyは、複数のフィットネス施設に通える月額制サービスとしてリリースされ、サービスリリースから数ヶ月でユーザー数を大幅に伸ばしたことで大きな注目を集めました。

ちなみに、ReproWebを活用しながら各ページの個別最適化を図ることで、CVR200%改善を実現したといいます。

参照:ReproWeb

デクワス.RECOは、売れているものを売るだけでなく、まだ見つけられていないロングテールの商品もおすすめすることができるレコメンドサービスです。

「協調フィルタリング」に代表される普及技術では、その理論的性質上、売れ筋商品がおすすめされる傾向が多く、結果的に「すでに知っている商品」や「ありきたりな商品」が多くなってしまうという課題がありました。

その点、デクワス.RECOでは売れているものを売るより、今まで気づかなかった「お気に入り」を、AI技術を活用してリアルタイムに分析・提案することができるため、ECサイトの売上アップにつなげていくことが可能です。

qualva(クオルバ)は、コンバージョン率を高めるためのさまざまな機能を兼ね備えたチャットボットです。ウェブサイトに訪れるユーザーの顧客体験を最大化することができます。

そんなqualvaの大きな特徴としてはUIが優れている点が挙げられます。熟練のUIデザイナーの手により長い時間をかけて、ピクセルレベルで厳密にデザインされています。

また、デザインも自由にカスタマイズすることができるため、企業やサービスに合わせたオリジナルのデザインを作ることも可能です。

そんなqualvaの代表的な導入事例としては、引越しサービスを提供する株式会社スタームービングが挙げられます。顧客の中には、入力フォームを通さずに直接弊社に電話をかける人もいるため、その対応に追われてしまうという課題があったそうです。

そこでqualvaを導入し、チャットボットによる顧客対応の質と効率の向上を図ったことで、ユーザーの離脱率低下につなげることができているといいます。

Robeeは、既存ユーザーの「解約理由」から課題を発見、解決し、解約を防止して継続率を向上させていくソリューションです。さらに新規獲得の領域では「コンバージョンクオリティー(コンバージョンの質)」を重視したコミュニケーションを設計し、エンゲージメントの高いユーザーを獲得。包括的なデータ分析、施策により、LTVを最大化させることができます。

そんなRobeeの代表的な導入事例としては、株式会社バンダイナムコライツマーケティングが運営している動画配信サービス「バンダイチャンネル」が挙げられます。

「解約ページ」で立ち上がる「解約防止チャットボット」を導入することにより、解約に進む中でもチャットボットを利用するユーザーが増加したといいます。

また、仮に解約されてしまったとしても、解約するユーザーからリアルな声を拾えるようになるため、サービスの改善につながる貴重な声を拾いやすくなったそうです。

SCHATTI(スチャッティ)は、日々の顧客対応で学習したデータよりAIが最適な回答を提示するチャットシステムです。AIが搭載されているため、使えば使うほど回答精度が上がっていくという特徴があり、学習データはナレッジとして蓄積されます。「現場の負担軽減」と「顧客満足度の向上」を実現できる点が大きな魅力といえます。

SCHATTIもさまざまな業種で導入されていますが、小売業などでも多く導入されています。ファッション関連のECサイトを運営している企業は、売上拡大施策の一環としてファッション相談窓口を解説したものの、有人チャットの対応に追われてしまい、業務効率化が大きな課題として浮かび上がったとのことです。

そこで、SCHATTIを導入したところ、質問・回答のセットをわずか10分で行うことができ、スムーズに利用を開始できたといいます。現在はユーザーのサイズに適したおすすめ商品のレコメンドや新商品の案内なども行うことができるようになり、さらなる業務効率化を実現しています。

Zendeskでは、顧客が好むチャネルに対応することができるメッセージソリューションを提供しています。ボットやインテグレーションを活用し、顧客の自己解決を促進していくことが可能です。

また、必要なときには担当者へスムーズに引き継ぐこともできるため、自動化を図る部分と従業員が担当する部分の棲み分けをより明確にすることができます。

CODE Marketing Cloudは、タグを設置してしまえば、あとはバナーの表示条件とユーザーへ伝える内容を決めるだけで簡単に運用を開始できるWeb施策ツールです。500社以上で導入されており、最近では金融業界での導入も進んでいます。

そんな、CODE Marketing Cloud では、EC、トラベル、不動産、人材、金融といった業界別に最適化したWeb接客用のウィジェットが用意されています。

そのため、専門の知識を持っていなくても、直帰防止やCV率の向上といったそれぞれの業界で抱えている課題に応じたWeb接客の仕組みを、指定された項目を入力するだけで簡単に作成することが可能です。

SELF は、AIが商品を自動理解し、ECサイトで不足しているニーズの聞き取りと提案不足を補いながら、販売効率化へと繋げていくことができるAIツールです。大きな特徴としては「商品案内機能」が挙げられます。

「商品の選び方が分からない」「特徴を知りたい」といった悩みを持つ顧客に対し、コミュニケーションAIによる会話で自動対応していくことが可能です。さらに商品の詳細に関しても各ページに誘導しながら詳しく案内することができます。

このような特徴を持つことから、最近ではファッション業界や家電業界、そして旅行業会などでも導入され始めている状況です。

HEROは、オンラインショッピング中のユーザーに対して、店舗の担当者が接客できるオンライン接客ツールです。トランスコスモス株式会社が国内独占販売契約を結んでおり、日本語サービスサイトも公開されています。

そんなHEROでは、ユーザーが店舗まで足を運ぶことなく、店舗にいるかのような接客をリアルタイムでチャットもしくはビデオ通話で受けることが可能です。また、店舗側はユーザーのサイト閲覧や購買といったオンライン上での行動をスマホ・タブレット画面で把握した上で、接客することができます。

WhatYaは、有人×AI対応のセールス特化型チャットサービスです。ブランドのイメージに沿った応対者ペルソナを作成し、AI・有人それぞれのオペレーションに組み込んでいくことができます。

これにより、チャット応対での顧客満足度が向上することによって、さらなるブランドイメージの向上へと繋げていくことが可能です。「会話のキャッチボールを大切にしたい」と考える企業にとって、非常に大きなメリットを得ることができます。

![]()

MATTRZ CXは、「リアルタイムかつスムーズ」にサイト内最適化を実現することができるマーケティングプラットフォームです。以前は「スパーク」という名称で提供されていました。ユーザーデータを一元化することによって、最適な顧客体験をシームレスに改善していくことができます。

Web接客はもちろん、離脱防止、チャットボット、ヒートマップ、プッシュ通知など、低価格でありながら多くの機能を取り揃えているのが大きな特徴です。株式会社東急ハンズ、株式会社シップスなどさまざまな企業で導入されており、キャンペーン告知の効率化や離脱率低下などの成果に繋げています。

Zeals は、AIチャットボット×コミュニケーションデザインによってユーザーに新しい接客体験・購買体験を届ける完全成果報酬型サービスです。完全成果報酬型なので、AIチャットボットの制作費用、運用コストなどは一切必要ありません。そのため、リスクなくチャットボットを導入することができます。

HISでは、旅行プランの相談・旅行予約・予約後のフォローなど一連のプロセスをオンライン化させるために「接客DX」を導入しており、そこにZealsが活用されています。

HISの全店舗にオンラインでの相談専用スペースが設置されており、店舗が混雑したときには専用スペースで「ビデオチャット接客」を受けることが可能です。

Rtoasterは、最先端のレコメンドエンジンを搭載したプライベートDMPです。DMPは「デジタルマネジメントプラットフォーム」の略で、ビッグデータを収集・分析してマーケティング施策につなげていくためのプラットフォームを指します。

そんなRtoaster は、これまでに250社以上の導入実績があり、トラッキング数は30億以上を誇ります。また、アイテム総数は2億点を突破しているなど、業界で確固たる地位を築いているプラットフォームです。

そんなRtoasterの代表的な導入事例としては、永禄9年(1566年)創業の超老舗、西川株式会社が挙げられます。西川では、もともと卸売りが中心だったこともあり、消費者の認知度を高めることに力を注いでいなかったといいます。ただ、スマートフォンの普及により競合が多くなったことから、Webの活用に着手し始めたそうです。

Rtoasterの導入によってショールームでの接客をWebでも再現できるようにしたことで、回遊率が大幅に向上され、「販売店(リアル店舗)への送客」という目標もクリアできるようになったといいます。

ここでは無料で使えるWeb接客ツールの種類や期間について解説します。

| Web接客ツール | 無料期間 |

| KARTE | 3日間 |

| Robee | 要問い合わせ |

| CODE Marketing Cloud | 要問い合わせ |

| ec-CONCIER | 永年無料のフリープランあり |

| Zendesk for service | 6か月間 |

Lighthouse株式会社が提供するオーダーメイド型チャットボット「FUNNEL」は、問い合わせ対応を自動化するソリューションを提供しています。このチャットボットは、ChatGPTの技術を活用し、企業独自のデータを学習させることで、問い合わせ対応や接客業務を自動化することができます。

「FUNNEL」の大きな特徴は、オーダーメイドであるためカスタマイズ性が非常に高いことです。各企業の業務内容やニーズに合わせて、きめ細かな設定が可能となっています。また、システム設定などの運用における負担がないことも、「FUNNEL」の魅力の一つです。導入企業は、複雑な設定作業に悩まされることなく、スムーズにチャットボットを活用し始めることができます。

さらに、「FUNNEL」にはダッシュボード機能が備わっています。

これにより、チャットボットとのやり取りから得られるユーザーニーズを分析し、マーケティングに活かすことも可能です。問い合わせ内容や顧客の反応を可視化し、傾向を把握することで、製品やサービスの改善につなげることができます。

「FUNNEL」は、問い合わせ対応の自動化とユーザーニーズの分析を同時に実現する、強力なチャットボットソリューションです。高いカスタマイズ性と運用の手軽さを兼ね備えた「FUNNEL」は、企業のカスタマーサポートを効率化し、顧客満足度の向上に大きく貢献することができます。

SELF は、AIが商品を自動理解し、ECサイトで不足しているニーズの聞き取りと提案不足を補いながら、販売効率化へと繋げていくことができるAIツールです。大きな特徴としては「商品案内機能」が挙げられます。

「商品の選び方が分からない」「特徴を知りたい」といった悩みを持つ顧客に対し、コミュニケーションAIによる会話で自動対応していくことが可能です。さらに商品の詳細に関しても各ページに誘導しながら詳しく案内することができます。

このような特徴を持つことから、最近ではファッション業界や家電業界、そして旅行業会などでも導入され始めている状況です。

株式会社フリップデスクが提供するWeb接客ツール「Flipdesk」は、さまざまな業種の企業が導入している知名度の高いWeb接客ツールです。アパレル関連の企業も多く導入しており、その一例としては「BEAMS」や「RAY CASSIN」などが挙げられます。

そんなFlipdeskでは、「サイト来訪者がどこからやってきたのか」 「サイト内でどんな行動をとっているのか」という情報から、来訪者の性質やニーズの情報を収集・分析することができます。情報のミスマッチを解消することで、最適なタイミングでのWeb接客を実現し、訪問者の離脱率低下につなげていくことが可能です。

Zen Clerkは、人工知能が接客のシナリオ設計・運用を自動で最適化するWeb接客ツールです。サイトへ訪れる人の行動データを0.05秒に1回の頻度で、収集・解析します。行動データを元に、「購入を迷っている人」をリアルタイムで検知、クーポンなどのオファーを表示します。

そんなZen Clerkは、ワイン通販サイトを運営するワインキュレーション株式会社などで導入されており、クーポンの活用によって売り上げアップを実現しています。

また、感情の高まりを解析する人工知能「Emotion I/O」が搭載されているのも大きな特徴であり、サイト上で「最適なタイミングでの販促」を実現することができます。

「Emotion I/O」を利用する際に必要となるのは「販促したい内容を決める」ということだけなので、手間もかかりません。2014年12月にサービスを開始したZen Clerkは、導入実績700社を超え、大手中小問わず、国内ECサイトからブランドサイト、旅行・宿泊予約サイトまで、幅広いサイトに導入されています。

Rtoasterは、最先端のレコメンドエンジンを搭載したプライベートDMPです。DMPは「デジタルマネジメントプラットフォーム」の略で、ビッグデータを収集・分析してマーケティング施策につなげていくためのプラットフォームを指します。

そんなRtoaster は、これまでに250社以上の導入実績があり、トラッキング数は30億以上を誇ります。また、アイテム総数は2億点を突破しているなど、業界で確固たる地位を築いているプラットフォームなのです。

そんなRtoasterの代表的な導入事例としては、永禄9年(1566年)創業の超老舗、西川株式会社が挙げられるでしょう。西川では、もともと卸売りが中心だったこともあり、消費者の認知度を高めることに力を注いでいなかったといいます。ただ、スマートフォンの普及により競合が多くなったことから、Webの活用に着手し始めたそうです。

Rtoasterの導入によってショールームでの接客をWebでも再現できるようにしたことで、回遊率が大幅に向上され、「販売店(リアル店舗)への送客」という目標もクリアできるようになったといいます。

Web接客ツールは、ツールによって機能や実現できる内容に大きな違いがありますので、「自社のECサイトの課題は何か」「どんな結果を実現したいのか」といった観点から、それぞれのツールの違いを比較していくことが大切になります。

Web接客の基本は「おもてなし」で、ユーザーに対して心地良いWeb体験を提供するのが目的です。しかし、Webサイトを利用しているとき、クーポンや広告が表示されて不快に感じてしまうこともあるかもしれません。

企業側としては以下のような目的に応じてWeb接客ツールを導入します。

ユーザーは、ユーザーに対して能動的に訴求する「ポップ型」のWeb接客ほど、不快に感じることが多いようです。ユーザー側が不快に感じる具体的な場面は、以下のようなものがあります。

ただ、先ほどもご紹介したように、最近はより精度の高い予測を実現できる、AIを活用した新たなWeb接客ツールが次々と誕生しています。

以下のWeb接客ツールAIカオスマップでは、「Web接客ツールを試したい」という方から「AI・人工知能を搭載した最新のWeb接客ツールを探している」という方に向け、AIsmileyが独自の主観で、80の製品サービスを取りまとめ、「Web接客の手法」と「導入の目的」別にマッピングしています。

ぜひこの機会に、自身に合ったWeb接客ツールの導入の参考にしていただければ幸いです。

今回は、Web接客の特徴や仕組みに加え、Web接客ツールを導入している企業(業界)の事例についてご紹介しました。さまざまな業界でWeb接客が導入され始めており、多くの企業が業務効率化を中心とした成果をあげていることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

特に昨今は少子高齢化に伴う人手不足問題も深刻化しているため、今後このようなツールによる「省人化」は加速していくかもしれません。ぜひこの機会に、Web接客ツールの導入も視野に入れてみてはいかがでしょうか。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら