生成AI

最終更新日:2024/03/08

VRとは?

VRとは?

VR(バーチャルリアリティ)とはコンピューター技術の活用によって、本質的に現実と変わらない仮想世界を作り出す技術です。このVRは新たなビジネスプラットフォーム、コミュニケーションの場になると予想されているため、VRサービスの提供側として、また利用者側としても注目しておく必要があります。

そこで本記事はVRとは何か、VRで実現できること、VRの仕組みや技術、VRと混同しやすいAR、MR、3Dとの違い、ビジネスへの活用シーン、活用事例を解説します。基礎知識をやさしくコンパクトに解説していますので、自社ビジネスとVRの関係を考えるきっかけとしてお役立てください。

AIについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説

VRとはコンピューター技術によって人工的な環境、世界を作り出し、現実と同じように感じさせる、あるいは行動できる技術です。VRは「Virtual Reality(バーチャルリアリティ)」の略で、日本語では「仮想現実」または「人工現実感」と訳されるのが一般的です。

VRは広い意味でテレビや映画などを含むケースもありますが、通常は、コンピューターグラフィックスやIT通信などにもとづいた技術を指します。具体的には、VRヘッドマウントディスプレイ(HMD)を装着して、インターネット上に構築された仮想世界を利用できる「メタバース」は代表例の1つです。

「VR=仮想現実」と聞くと、VRで構築された環境は「現実世界の疑似体験」「虚構」のようにも思えますが、日本バーチャルリアリティ学会は、これを明らかな誤りとしています。

結論を先取りしておきますと、日本バーチャルリアリティ学会によるVRの定義とは、本質的に現実と同じものです。そしてVRを活用する本来の目的とは、人間の能力拡張です。

以下、日本バーチャルリアリティ学会の意見を以下抜粋します。詳しい内容を知りたい方は、全文を読むことをおすすめします。

バーチャル (virtual) とは,The American Heritage Dictionary によれば,「Existing in essence or effect though not in actual fact or form」と定義されている.つまり,「みかけや形は原物そのものではないが,本質的あるいは効果としては現実であり原物であること」であり,これはそのままバーチャルリアリティの定義を与える・・・(中略)・・・バーチャルリアリティは本来,人間の能力拡張のための道具であり,現実世界の本質を時空の制約を超えて人間に伝えるものであって,その意味でロボティクス,特にテレイグジスタンスの技術と表裏一体をなしている

もしかするとVRをゲームの一種と考えたり、新たな娯楽や現実逃避のツールのように思ってたりしている方もいるかもしれません。しかし、日本バーチャルリアリティ学会の定義でVRを捉えれば、ビジネスのイノベーションを加速する技術や、世界中の人々をつなぐ今までにないコミュニケーションツールなどとして、大きな期待を抱くのではないでしょうか。

2016年は「VR元年」と呼ばれますが、研究自体は古く、1930年代までさかのぼれます。VRの歴史を簡単に振り返ってみましょう。

| 年代 | VRの歴史 |

| 1930年代 | ビジュアル・ディスプレイを用いた飛行機のシミュレーターが実用化 |

| 1968年 | 世界初のVRヘッドマウントディスプレイ「Telesphere Mask」の開発 モーショントラッキング機能はなかったが、立体視はすでに実現していた |

| 1991年 | Appleが複数画像を合成してパノラマ画像にする「QuickTimeVR」を提供開始 |

| 2012年 | ・OclusVR社のパソコン向けVRヘッドマウントディスプレイ「Oculus Rift」が発売 ※その後、OclusVR社はFacebook社に買収される |

| 2014年 | スマートフォンやゲーム機、PC接続を利用したVRシステム、ヘッドセットなどが登場 |

| 2016年 | VR向けアプリやサービス、デバイスが続々登場し、VR元年と呼ばれる |

| 2022年 | FacebookのOculus QuestやSonyのPlayStation VR、 HTCのVRゴーグルなどの代表機器が社会や家庭に普及しつつある |

先述した日本バーチャルリアリティ学会の定義のように、VRとは見た目やあり方が違っても本質的に現実と同じであり、同じ効果を得られるものです。ここでは、次の5つの項目に分けて、VRでできることを解説します。

VRが絵画やテレビなどと決定的に違うのは、現実のように立体的な映像が目に見えることです。専門用語では「立体視」と呼びます。VRは立体視を備えているために、テレビや映画館では味わえないような没入感、臨場感を楽しめるわけです。

もっとも、立体視がない映像やディスプレイなども、VRと呼ばれる場合もあります。例えば、全方位映像であるものの立体視できない360度の動画や、3DのCGなどのコンテンツです。

しかし、今後おそらく立体視はVRの基本条件になるでしょう。現実世界と見間違えるようなスポーツ観戦や観光などのサービスが、一般的に普及するようになる日は近いとみられています。

VRシステムにはコントローラーが付き、仮想空間内の物体を触ったり、動かしたりできます。コントローラーにはさまざまなものがありますが、最も一般的なのは手で操作するタイプです。モーションセンサーが付いているため実際の手の動きをトレースできますし、指先を動かせば操作したい物を選択したりアクションを決定したりできます。

従来は操作とVRシステムの応答のズレがリアル感をなくす要因でした。しかし現在は、機器にもよりますが現実世界(ユーザーの動き)とVR空間のズレは数ミリ秒以下になっており、ほぼ違和感がないレベルです。

仮想空間を操作できる機能の応用範囲は広すぎて紹介しきれないほどです。メタバース空間でのショッピング、機器の操作研修、ゲームや商業施設のコンテンツなど、VRを介した操作は今後当たり前になっていくでしょう。

仮想空間内を移動できるアプリやサービスが多いのも、VRの特徴です。受け身でなく自発的に仮想世界を動いて興味のある空間に移動できます。

移動によく用いられるのは十字キーやスティックタイプのコントローラーです。そのほか、リアル感を増すために足の動きと連動するタイプや、人間の動きを捉えるカメラやセンサーとVR環境が連動するタイプもあります。

VRの移動機能は、コロナ禍でのバーチャル旅行の需要急増でとりわけ注目を集めました。あるVR旅行サービスは飛行機の機内サービス、観光地の見学、現地のガイドとのコミュニケーションなどが、現実さながらに体験できると評判です。アフターコロナでも、語学留学や海外視察、イベント参加などでVRの活用が定着するかもしれません。

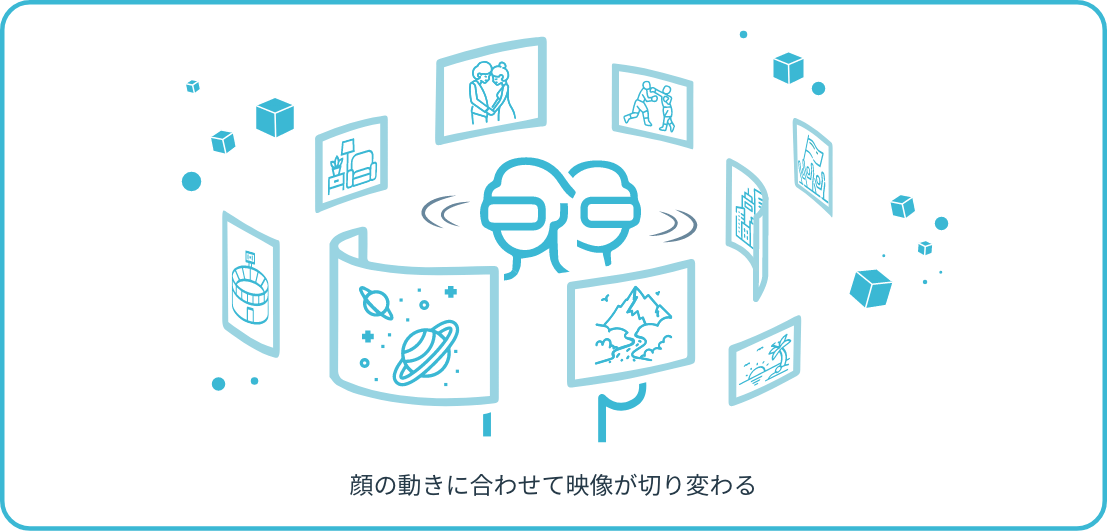

VRは上下や左右の顔の動きに合わせて映像も変化させられます。VRシステムには円球上に映像データが保存されているため、顔の位置に合わせて視野角に映す映像を切り替えられるからです。

現在は、顔の動きに加えて、目の動きを捉えるセンサーを搭載するデバイスも登場しており、これによって映像の焦点を合わせられます。視線の先が高解像度で表示され、焦点からはずれるにつれて解像度が下がるため、より現実に近い映像が体感できます。

高度なVRシステムあるいはVRサービスでは、仮想空間の位置や顔の向きによって、音の聞こえ方が変わります。自分のアクションによって聞こえ方が変わるため、いわば音の仮想現実と言えるでしょう。

これまでの技術でもステレオ音声や、5.1chなどの立体音響がありましたが、これらはいずれも固定した位置と方向で聞こえる音に過ぎませんでした。しかしVRではより現実に近い音の聞こえ方を体験できるのです。

例えば、メタバース上で左側から声をかければ、左耳から音が大きく聞こえ、左を向くと正面から聞こえるといった音響を再現できます。聴覚は人間の主要な現実認識機能ですので、今後もVR上での進化が続いていくでしょう。

これまでVRでできることを説明してきましたが、ここではその仕組みについて解説します。

仮想空間が立体的に見えるのが、私たちが実際の目で見るときに左右で異なる映像を見ているからです。専門的な用語を使うと「両眼視差」があって、これを脳が処理して3次元で解釈すると立体的に物がみえます。

左目用ディスプレイと右目用ディスプレイで違う映像を意図的に流せば、現実世界と同じようにVRでも「両眼視差」は引き起こせます。脳はディスプレイの映像を現実と同じように処理して立体的だと認識するわけです。

こちらはゲーム機やパソコン操作に慣れている人にとっては、すんなり理解できるのではないでしょうか。VRシステムのコントローラーやモーションキャプチャーなどの各種センサーが、手や顔などの位置や方向、動く速度などを感知して、仮想空間に反映させているわけです。

仮想空間の位置や顔の向きで映像の見え方や聞こえ方が変わるのは、人間の有効視野、可聴領域よりも広い範囲のデータが保存されていて、状況に応じて切り替わるからです。例えば人間の視覚は120度ほどですが、VRシステムには180度あるいは360度の映像があるため、顔の向きに合わせて切り替えられます。

また、全方向の音を捉えられるように開発された専用機器のデータがあれば、同じように音も変更可能です。そしてアバターの話し声などデータがないものは、アバターの位置情報や顔の向きなどを反映させれば、現実の聞こえ方に近づけられます。

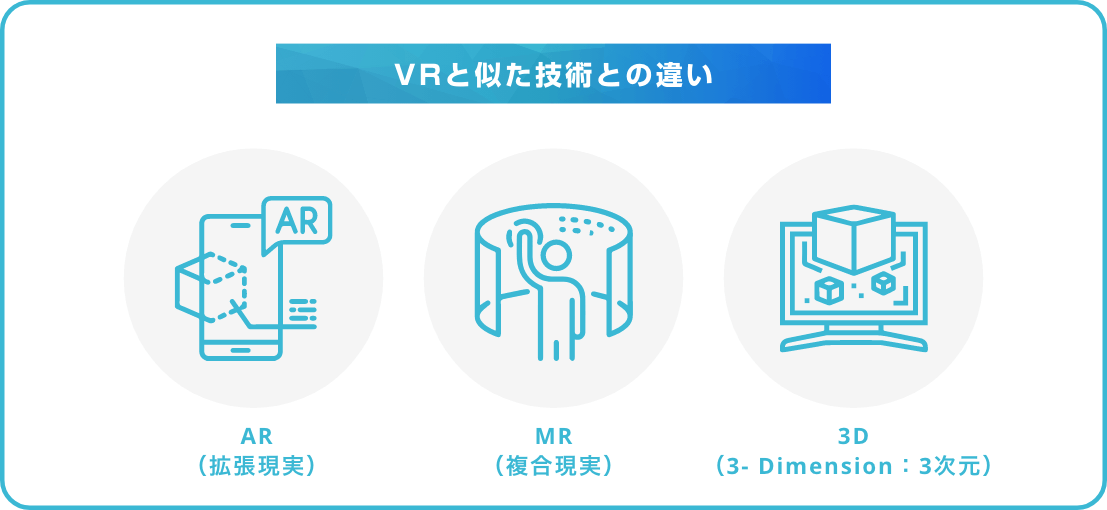

VRと混同しやすい用語にAR(拡張現実)、MR(複合現実)、3Dがあります。VRとの技術的な違いや考え方の違いを解説します。

AR(Augmented Reality:拡張現実)とは現実に仮想世界やインターネット上などの情報を追加して、現実を拡張する技術です。例えば、道路の工事員が現場に到着してゴーグルを装着しますと、前任者が作業した記録が、道路やガードレールの近くに吹き出しのように現れるといった具合です。

つまり、AIはあくまで現実世界が主体であり、VRのように現実と錯覚するような没入感やリアル感はあまり追求されません。このため、ARを利用するにあたって専用のゴーグルが必要ないケースも多く、例えばスマホのカメラ画像からARの付加情報を読み込めるアプリがたくさんあります。

代表的なデバイスはGoogleの「Glass Enterprise Edition 2」や、インテルが開発支援している「Vuzix」などです。また、アプリでは大ヒットしたスマホ向けゲームアプリ「ポケモンGO」がARに分類されます。ARはVRよりもツール化しやすい面があるため、製品数も増えるとみられています。

MR(Mixed Reality:複合現実)とは現実世界に仮想世界の情報を追加して、現実世界と仮想世界を融合させる技術です。例えば、ゴーグルを装着すると仮想世界のマシーンの操作レバーがあり、そのレバーを引くと現実のマシーンが動くといったように、現実と仮想が相互に影響し合うのが特徴です。

VRは仮想世界を現実と本質的に同じにしようとするのに対して、MRは仮想世界を現実に融合させようとします。もちろんVRでもオンラインショップやアバター越しの会話など、現実につながる機能がありますが、MRはよりダイレクトに現実と仮想が融合する部分が多いと言えます。このため、VRを進化させたものがMRだとする意見もあります。

代表的なデバイスはMicrosoftの「HoloLens 2」です。すでに製造業や建設業、医療、教育現場など、幅広く活用されています。

3D(3- Dimension:3次元)とは、先述した「両眼視差」を1つのスクリーンやディスプレイで実現する技術です。従来は片側が赤、もう片方が青のフィルムの付いたレンズを装着して、映像を2つに分けて見るようにしていました。現在は特定の波長だけを通すレンズが開発されたため、もう少し自然に視聴できるようになりました。

ただ、3Dテレビの生産終了が相次いでいることでもわかるように、もはや市場と消費者の関心は次世代のVR、AR、MRに移っていると言えるでしょう。

ここからは各分野のビジネスシーンでVRがどのように活用されているか具体的に解説します。特定の製品やソリューションではなく、注目されているユースケースを紹介しますので、全体的な動向把握にお役立てください。

商品の良さをアピールするために「どうぞお手に取ってお試しください」などと言うシーンは多いのではないでしょうか。VRなら顧客に気軽にバーチャルショップを訪れてもらい、見たい角度で手軽に商品を手に取ってもらえます。

コロナ禍の影響もあって対面影響の機会が減ったビジネスにもVRは活用が期待されています。例えば、不動産会社は物件内を自由に移動して、さまざまな角度で見学できる「オンライン内見」をWeb上で実現しています。無人対応もできるため、対面営業より人件費を抑えられるのもメリットです。

VRは仮想世界を現実と同じように体験できるため、研修やトレーニングに向いています。例えば製造業や建設業においては、初心者が操作すると危険な乗り物や重機などの扱いを、VRでトレーニングできるため安全です。

また、医療業界でも手術の手順などを確認する際、バーチャルの人体を動かしたり触ったりしてシミュレーションを重ねています。現実では再現できないイレギュラーな状況も、VRなら反復して研修できます。

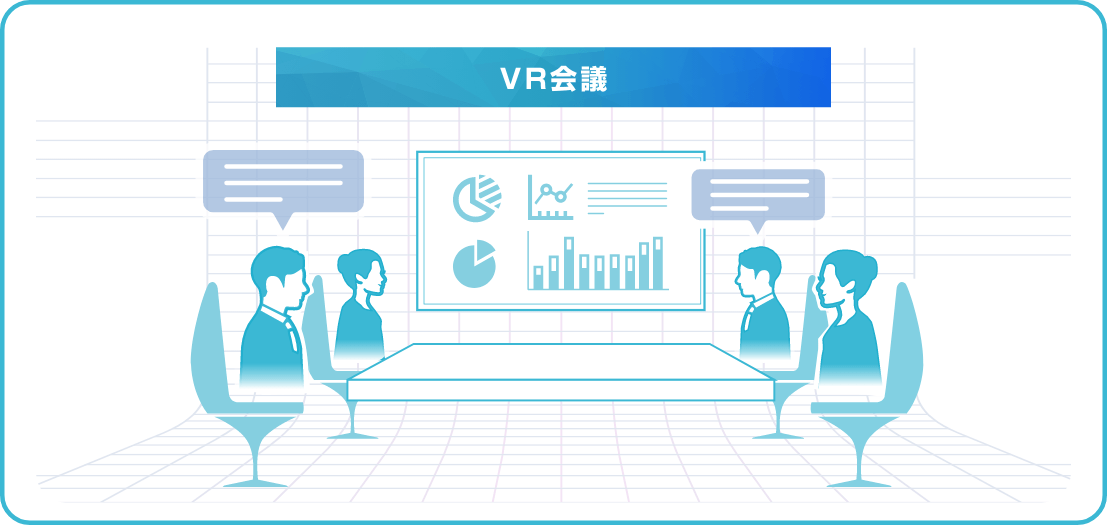

コロナ禍以後、Web会議はごく一般的になりましたが、それを一歩進めて「VR会議」を取り入れる企業が増えています。VR会議とは、仮想空間の会議スペースにアバターとなって出向き、現実に近い形で遠隔コミュニケーションするものです。

具体的にはアバターがホワイトボードにアイデアを書き込んだり、仮想空間上のスクリーンに画像を投影したりできます。同じ機能はWeb会議でも可能ですが、直感的に操作できるうえに、臨場感が出るのはVRならではと言えるでしょう。実際、「非日常の空間なのでアイデアが出やすい」「今までよりもインタラクティブな会議やプレゼンになった」などのケースも多いようです。

スポーツ観戦のVRサービスも続々登場しており、カメラを自由に選べるマルチアングル機能、特定の選手にズームアップできる機能などを提供しています。

また、フェンシングなど動きが速い競技では、リアルタイムで剣の動きを光の残像で表示するなど、よりスポーツを楽しみやすくする工夫もされています。このような高度な情報処理がリアルタイムでできるようになったのは、AI技術の発展のおかげです。

ここではVRサービスをビジネスに活用した事例を2つ解説します。

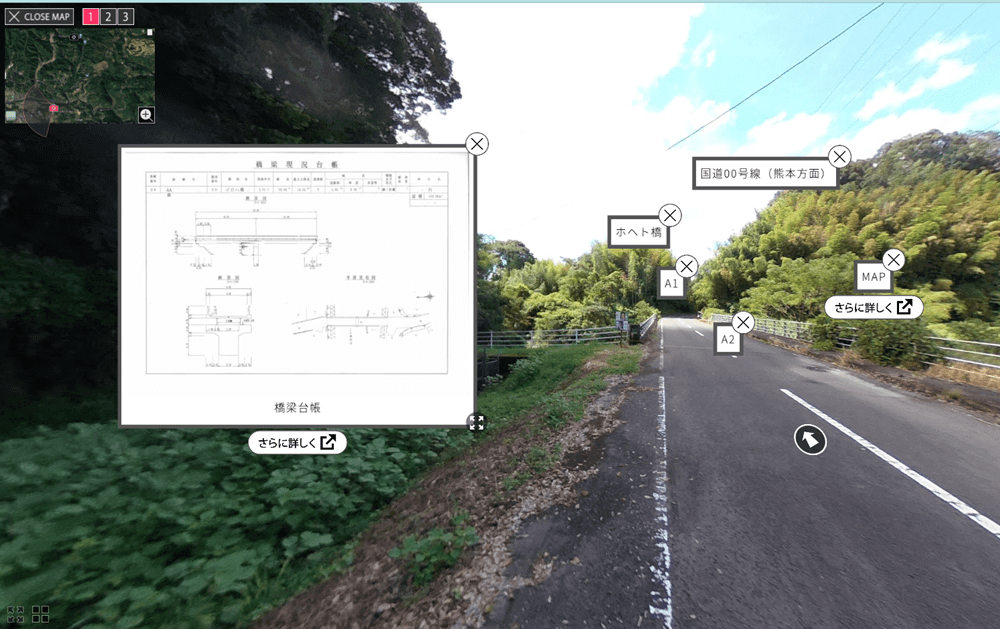

株式会社FOFは、現場で撮影した全天球カメラの写真を地図、路線名、橋梁台帳と情報とともに現地踏査報告に保存できるVRクラウドソフト「スペースリー」を開発しました。

作業結果を確認したい人がVR報告サービスにアクセスしますと、あたかも現場にいるかのように状況報告や点検方法などをチェックできます。以前は写真と報告書が別々のため突き合わせる必要がありましたが、VR報告サービスなら同時に確認可能です。

さらに、VR上で簡易的に距離や幅などを計測する機能もあり、現地出張の手間や工数を大幅に削減できます。また、見たい場所を好きな角度で閲覧できるため、発注機関との打ち合わせもスムーズになります。

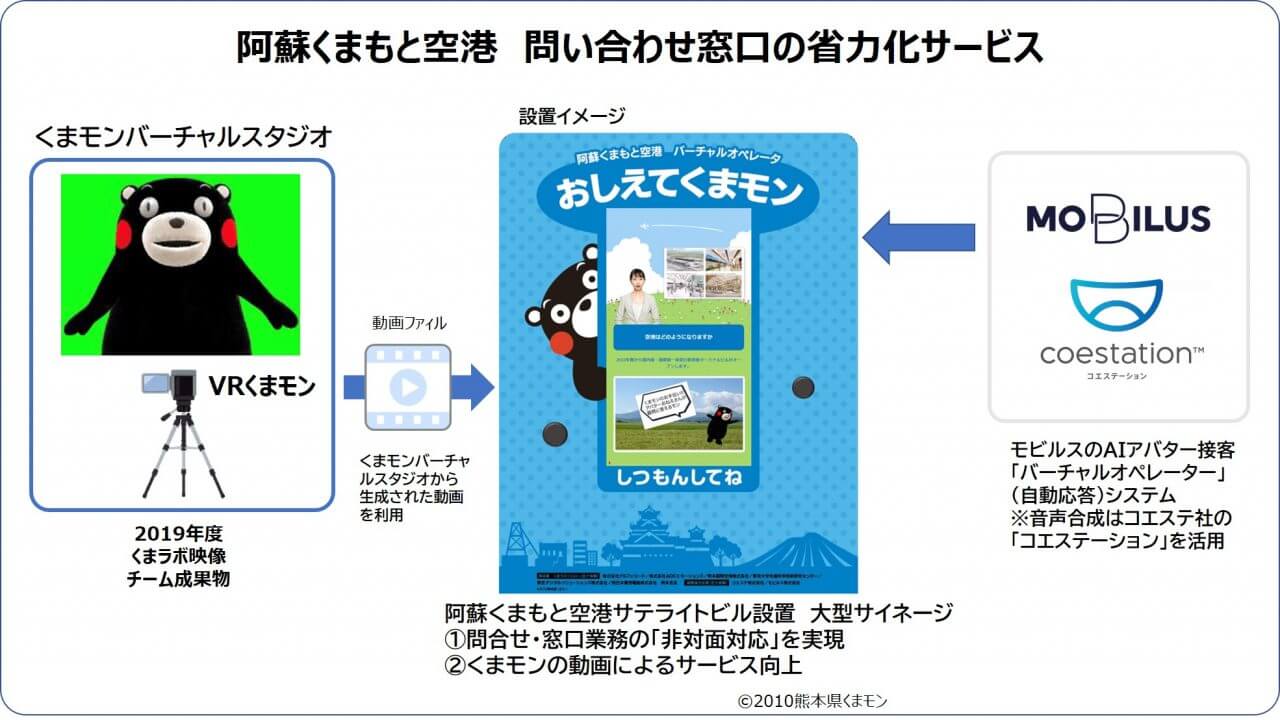

VRくまモンは、実在のくまモンの声や動きをスタジオで収録し、そのデータをもとにAIが問合せ内容やシチュエーションに合わせて音声や動きを合成するバーチャルアシスタントです。AIチャットボットのVR版といったところでしょうか。

このVRくまモンは阿蘇くまもと空港の問合せ窓口に3カ月限定で登場して活躍しました。現在の活用は限定的ですが、設備さえあればVRくまモンは複製でき、多くの観光客からの問合せや広告活動に応えられることになります。

この施策のもともとの目的は、くまモン担当者の負担軽減や、問合せ業務の省力化が目的でした。しかし、コエステ株式会社によるAI学習が進めば、もっと応用範囲を広げられそうです。もちろん、同じ技術を応用してくまモン以外のバーチャルアシスタントを作り出せるため、各企業での活用も検討できます。

2016年の「VR元年」以降、ますますVRサービスやデバイスの普及が進んでいます。その活用範囲はエンターテインメント業界にとどまらず、商品PRやスポーツ観戦、医療の研修、社員のトレーニングなど分野を問わず広がっています。

特に「メタバース」は実在の企業やショップが出店したり、「土地」を買ったりするなど、新たなサイバー空間として注目を集めているVRです。今後、ビジネスプラットフォームやコミュニケーションの場として、インフラ化するのではないかと予想されていますので、サービス提供側としても利用者側としても動向に目が離せません。

AIsmileyでは、VR関連のソリューションやサービスを一括検索して、詳細な機能や料金などをご確認いただけます。また、資料請求(無料)やG検定(AI資格)を保有したAIコンサルタントによる無料活用提案も行っています。最新トレンドをフォローできるメルマガも無料登録できますので、ぜひご利用ください。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら