生成AI

最終更新日:2026/01/26

PoC検証の進め方 メリットを紹介

PoC検証の進め方 メリットを紹介

近年はIoTやAI・人工知能が身近な存在になりつつあり、実際にAIを導入する企業も多くなってきている状況です。現段階でAIの導入を検討している企業も多いのではないでしょうか。

しかし、AIの導入によって生産性向上や業務効率化を図るためには、しっかりと戦略を立てた上で開発を進めていかなければなりません。その中でも特にPoC(概念実証)がAI導入の成否を大きく左右する重要なポイントなのです。

今回は、このPoCについて詳しくご紹介していくとともに、検証項目や進め方などを解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。

AIソリューションについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

AIソリューションの種類と事例を一覧に比較・紹介!

PoC(ピーオーシー、ポック)とは、「Proof of Concept」の略であり、和訳すると「概念実証」となります。最近では「実証実験」と呼ばれることも多くなってきているのですが、その主な目的は「新たなアイディアが有効なものであるかどうかを試し、そのアイディアに企業として投資するかどうかを判断すること」です。

特にIT業界ではPoCが行われる機会が多く、導入を検討するシステムが億単位のものになることも少なくありません。高額な投資になるからこそ、導入後の効果を測定し、具体的な予測を立ててから投資の判断を行うのです。そのため、IoTやAIといった新しい領域のシステムを開発していく際には、特にPoCが重要になるといえるでしょう。

PoCは、DX(デジタルトランスフォーメーション)においても重要な役割を担っています。DXとは、ITが生活基盤に根付くことによって、人々の生活をさらに良い方向へと変化させていく概念のことです。

そんなDXを成功させる上でも、遂行するプロジェクトの価値があるかどうかの検証が極めて重要になります。できる限り小さく、細かくPoCを行うことによって、他部署との連携面などの障壁でトラブルが生じてしまうリスクを抑えることができるからです。

そのため、DXにおいてもPoCによる実証・検証を積み重ねていくことは、極めて重要なプロセスといえるでしょう。

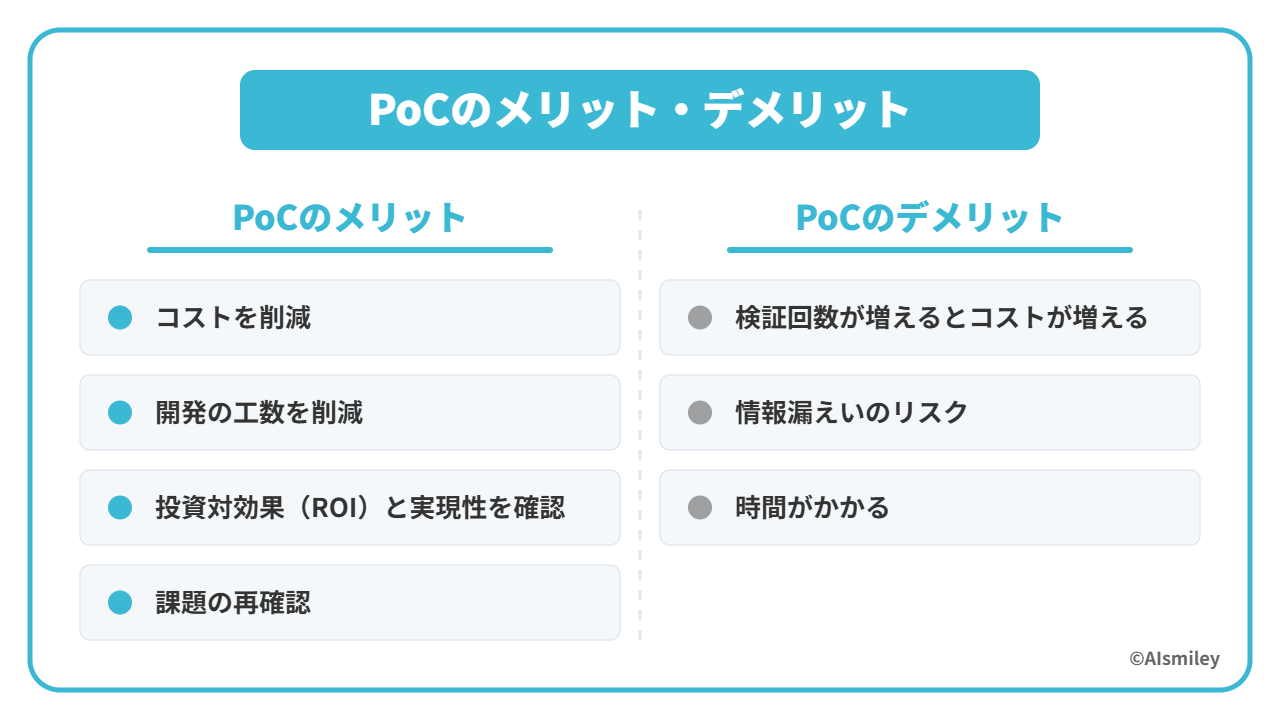

PoCには、どのようなメリットがあるのでしょうか。また、デメリットとしてはどのような点が考えられるのでしょうか。PoCのメリット・デメリットについて詳しくみていきましょう。

PoCの大きなメリットの一つとして挙げられるのが、コストを削減できるという点です。たとえば、社内で浮かんだ新しいアイディアを形にしていく場合、いくらそのアイディアが魅力的なものでも、実際にそのアイディアが「実現できるかどうか」は別問題として捉えなければなりません。いくら素晴らしいアイディアでも、実現するのが不可能なものであれば、それは机上の空論に過ぎないからです。

そのため、PoCによって実現可能か判断しておけば、その後の展開をある程度把握することも可能になるため、無駄なコストを消費してしまうリスクを抑えられるでしょう。

PoCによって具体的な検証を行うことは、実際の開発における工数削減にも繋がります。あらかじめ検証を行っておくことで、適切ではない方向にプロジェクトが進んでいってしまうリスクを抑えられるからです。

検証を行わずに「おそらく上手くいくだろう」という憶測だけでプロジェクトを進行し、結果的に実現性が低いことが判明した場合、それまでのプロセスすべてが無駄なものになってしまいます。そのようなリスクを抑えられるという点は、大きなメリットといえるでしょう。

PoCを行えば、投資対効果と実現性を確認することもできます。具体的な検証を行うことで、「今回の開発によって得られる効果」を具体的にイメージできるようになるため、投資に対する効果が見合っているかの判断も行いやすくなるのです。

同時に、実現性の確認も高い精度で行えるため、無駄な研究開発が行われてしまうリスクも抑えられるでしょう。

PoCは、課題の再確認が行いやすいというメリットもあります。後ほど詳しくご紹介しますが、PoCには行った検証を評価するプロセスも含まれるため、現状の課題がどのような部分なのかを可視化することが可能です。

具体的にどのような課題があるのかを明確にしておくことで、今後どのような点に注意しながらプロジェクトを進めていけば良いのかが分かりやすくなるため、より効率的かつ適切な手段でプロジェクトを進行できるでしょう。

PoCのデメリットの一つに、検証回数の増加に伴ってコストも増加してしまう点が挙げられます。PoCは、必ずしも一回の検証で必要なデータすべてを得られるわけではありません。場合によっては複数回検証を行う必要があるケースもあり、その場合には検証回数が増えるごとにコストも増えてしまいます。

当然、プロジェクトを成功させる上で検証を重ねることは重要ですが、その分コストが増えてしまう可能性もあることはあらかじめ把握しておく必要があるでしょう。いわゆる「PoC貧乏」になってしまわないよう、コストと効果のバランスを見極めることが大切です。

PoCは、プロトタイプの作成によって具体的な再現性や課題を可視化していくため、情報漏洩のリスクがあるという点は否めません。もし、プロトタイプが競合他社に渡って仕舞えば、相当な被害を被ることになるでしょう。そのため、PoCを実施する際は情報漏洩を防ぐために細心の注意を払いながら進めていくことが大切になります。

PoCは、プロトタイプの作成によって具体的な検証を行うため、どうしても時間がかかってしまいます。もちろん、丁寧な検証を行うからこそ得られるデータも数多くあるのですが、時間がかかる作業であることから「PoC疲れ」が発生してしまう可能性も否めません。

また、長時間行われる検証なので、徐々に目的を見失ってしまいPoCそのものが目的となってしまうケースもあります。PoCは、あくまで目的を達成するための手段に過ぎないことをしっかりと把握しておきましょう。

PoCと混同されることが多いものとしては、「実証実験」や「プロトタイプ」が挙げられます。実証実験については、PoCとほぼ同じ意味をもつ言葉と捉えて問題ありませんが、プロトタイプ自体はPoCとは意味が異なるため注意が必要です。

プロトタイプは、製品・システムの実現を前提として、改良しながら製品・システムを完成品へ近づけていきます。PoCは、「製品・システムをこのように作る」という構想が定まる前の検証として行われる作業のことを指すため、プロトタイプ自体とは意味合いが異なるのです。

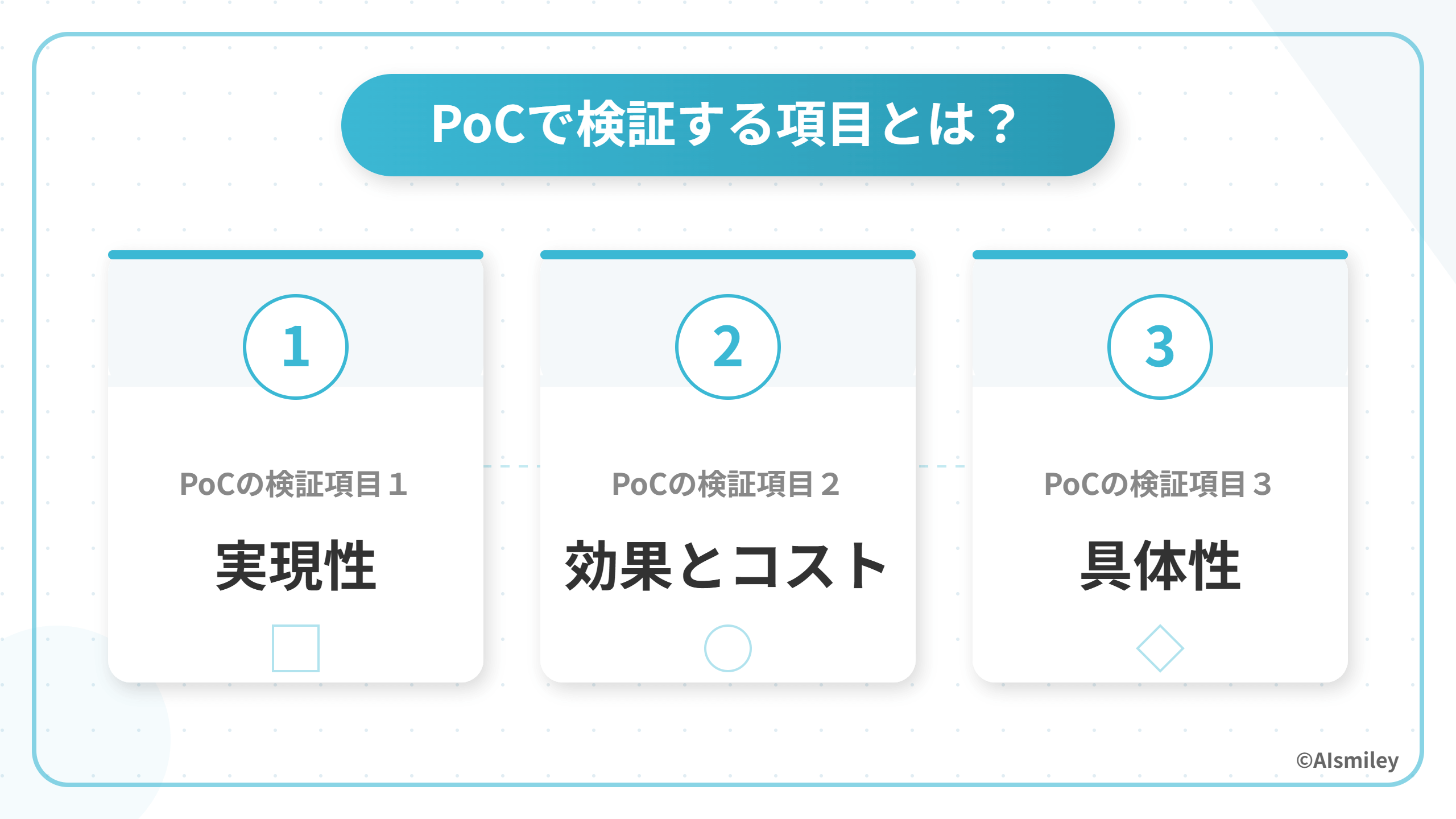

では、具体的にPoCではどのような項目を検証していくのかみていきましょう。PoCで主に検証されるのは、以下のような項目です。

それぞれの項目について、詳しく解説していきます。

新たなアイディアのもと新しいシステムの開発を検討していくことになっても、まずはそのシステムが技術的に実現可能なのかどうかを確かめなければなりません。また、要件を整理し、企画を練ったとしても、実際にシステムを開発して作動させてみなければ分からないこともあるでしょう。大きなプロジェクトになるにつれて予期せぬトラブルが生じることも多くなるため、実現可能性を高めるためにもPoCを行うことが大切になります。

例えば、「実際の環境においても想定通りにIoTセンサーがデータを拾えるか」、「実際の環境においても正常に電波が届くか」といったものが実現性についての検証です。検証するためのノウハウがなければ難しい場合も多いため、PoCの開始前から技術者に参加してもらう必要があるでしょう。

経営を軌道に乗せるためには、費用対効果をしっかりと見極めなければなりません。そのため、PoCで費用対効果を検証していくことが非常に重要になるわけです。その方法としては、現場の環境に極力近づけた上で、期待通りの効果が得られるかどうかPoCを実施します。

例えば、無人店舗の運営を検討しているとします。この場合には、「レジを自動化(無人化)した際の費用対効果」を検証することが効果とコストのPoCになるわけです。

検討中のシステムに投資しても良いかどうかを判断するためには、この費用対効果の確認が欠かせません。当然、期待通りの効果が得られなければ、実際にシステムを導入しても理想的な収益を得られる可能性は低いわけですから、導入を見送るという判断も下す必要があります。

また、PoCの実施前にも、机上で「十分な費用対効果が得られるのか」を検討していくことが大切です。他の項目でPoCを先に実施しても、費用対効果が期待できない場合には、無駄な努力になってしまう可能性があります。さらに、プロジェクトを進行させていくうちに、「システムを導入させること」自体が目的にすり替わってしまうケースも少なくありません。システムの導入は、あくまでも「費用対効果の達成」が目的であることを忘れないようにしましょう。

具体性の検証は、実際にシステムを使用する際、必要となるもの(作業)が何かを確認するために実施するものです。例えば、データ分析システムの導入を検討している場合、システムの画面上にボタンを配置して操作性が良いかどうかを確認したり、仮データを使って分析結果を出力したりといった検証が挙げられるでしょう。

こういった具体性の検証は、「実現性」や「効果とコスト」についての検証で効果が確認できた後に実施されるのが一般的です。また、これはすべての項目において言えることですが、PoCにおいてはできる限り実際にシステムを使用する現場の担当者を巻き込むことが大切になります。現場に関わらない人だけでPoCを進めてしまうと、理想とは大きく異なるシステムになってしまう可能性があるからです。そのような失敗を避けるためにも、現場の担当者を含めたPoCの実施が大切になるでしょう。

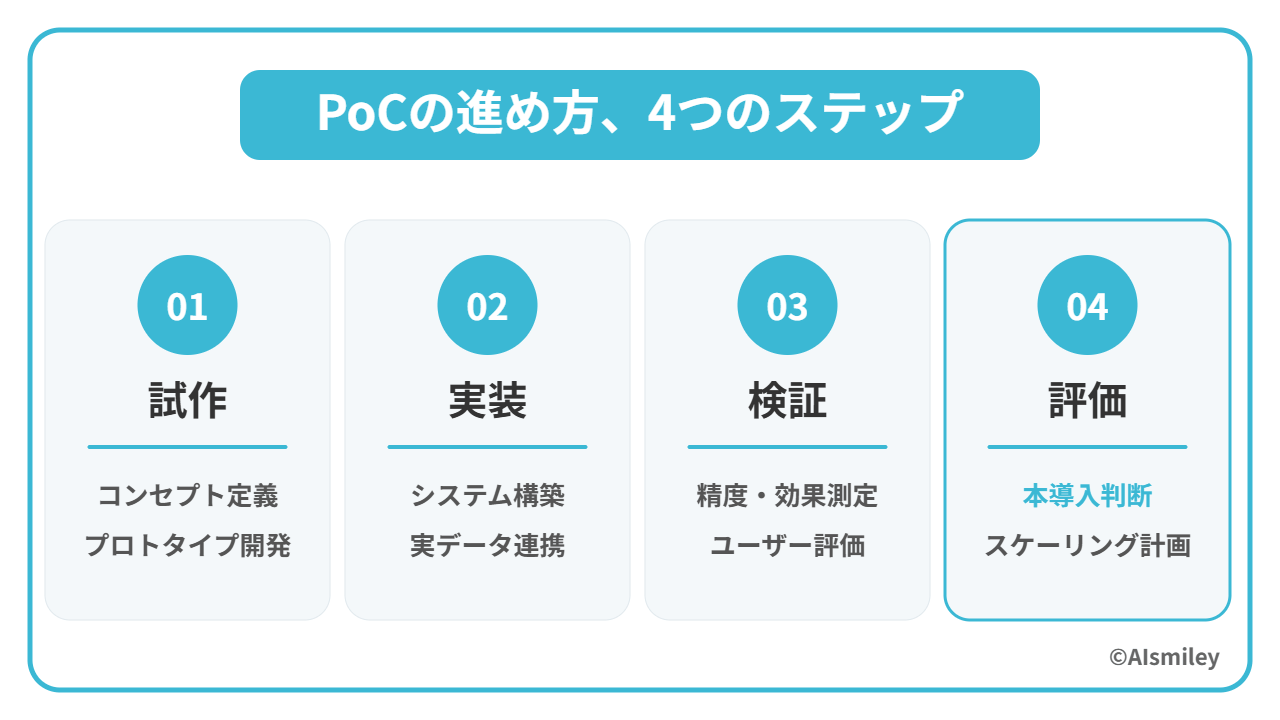

PoCを進めていく場合、主なステップとしては以下の4つが存在します。

PoCを進めていく場合、まずは導入を検討しているシステムの試作品を、必要最小限の内容だけで構築していきます。もしIoTのシステムを構築するのであれば、システムに必要となるセンサーを1つずつ準備して、最小限の解析システムを構築していくということです。

ただし、導入を検討しているシステムによって「必要最低限」がどの程度なのかは変化しますので、導入するシステムで期待している効果などを踏まえた上で定義していくようにしましょう。

試作が終わったら、次はその仕様通りに実際の環境へと実装していきます。当然ではありますが、現場に近い環境で実装したほうが、PoCの結果も具体的なものを取得できますので、できる限り現場に近い環境で実装していくことを意識したほうが良いでしょう。

そして、システムの実装が完了したら、実際に使用して効果の検証を行っていきます。検証の際は、できる限り実際にシステムを使用する人に操作してもらうようにしましょう。使用する人によって検証結果が左右する可能性も否めませんので、できる限り実際の環境に近づけていくことをおすすめします。

PoCの実施によって得られたデータを評価していきます。得られたデータからは、製品・システムを実現した場合の実用性、考え得るリスク、課題などを把握することが可能です。これらの情報をもとに、次の作業へと繋げるためのフィードバックを行っていくことが大切になります。

AI開発において、PoCはどのような形で活用されているのでしょうか。ここからは、PoCの代表的な事例をいくつかみていきましょう。

廃棄物の不法投棄及び不適正保管の早期発見に向け、衛星データを活用して新たな監視方法を構築する『ひろしまサンドボックス』実証プロジェクト(行政提案型)に、株式会社Ridge-iの提案が採択されました。

不法投棄等の巡回監視業務の支援及び補完できる新たな監視方法の構築に向け、リッジアイでは衛星データとAI技術を活用することで、不法投棄等の発生箇所を網羅的に把握し、巡回監視業務の効率化実現に向けた検証を行います。

UDCKタウンマネジメントと三井不動産株式会社は、柏の葉キャンパス駅周辺にエッジAIカメラを29台導入し、住民の安心・安全・快適な暮らしを提供する新たなエリアマネジメント活動を開始します。AIカメラは、株式会社クリューシステムズが提供し、画像解析はニューラルポケット株式会社のAI画像解析技術を活用しています。

公・民・学連携で街づくりを推進している柏の葉スマートシティは、2020年末時点で人口1万人を超えており、今なお発展を続けています。人口が増え街の規模が大きくなるにつれ、駅前の混雑といった課題や、防犯や見守りに対する住民のニーズが高まってきています。

この取り組みは、屋外公共空間にAIカメラを設置し、AIによるリアルタイム画像分析により通行人の異常行動や立ち入りの検知ならびに人流分析を行います。得られたデータを活用することで、柏の葉スマートシティにおける安心・安全・快適な暮らしへ役立てていきます。街区における本取り組みは国内最大規模となります。

大和ハウス工業株式会社とイオングローバルSCM株式会社、花王株式会社、株式会社日立物流、株式会社豊田自動織機の5社は、経済産業省資源エネルギー庁公募事業である令和3年度「AI・IoT等を活用した更なる輸送効率化推進事業」において、物流施設でのAIを搭載した自動運転フォークリフト等を活用し、トラック運行と連携させることで、荷役効率化・物流効率化・省エネ化に取り組む共同事業の提案が採択され、2021年9月16日に交付決定されました。

5社は、サプライチェーンの結節点であるトラックの積卸しを自動化するために、AIを搭載した自動運転フォークリフトの実用化を目指すとともに、荷主間の計画的かつ効率的なトラック運行を実現することで、サプライチェーン全体の効率化・省エネ化に取り組む実証事業を2021年9月より行います。

株式会社オートバックスセブンは、大分県と締結する地域課題解決に関する包括連携協定の「その他、地域社会の活性化および県民サービス向上に関することの協働分野」に基づき、2021年11月16日(火)に、大分市内にて「AIカメラによる交通量調査実証実験」を実施。

国土交通省が、自治体と共同で5年に1度実施している「全国道路・街路交通情勢調査」で、国が調査する約7,600区間については、今年度調査から、全面的に人手観測を廃止、交通監視カメラの映像を人工知能(AI)で解析する手法を導入すると2021年9月に発表されました。人口減少による人手不足の解消と、業務の効率化、高度化、コスト削減を目指すものです。

日本コンピュータビジョン株式会社(JCV)は、イオンモール株式会社がイオンモール Nagoya Noritake Garden/BIZrium(ビズリウム)名古屋で行うAR実証実験に、ソフトバンク株式会社と協力して参画。本実証実験は、2021年10月20日(水)~2022年2月28日(月)まで、イオンモール商業施設BIZrium内にて行われました。

イオンモールにJCVが提供した技術は、業界トップクラスの画像認識技術をベースにしたSaaSプラットフォーム「JCV MARS」です。カメラ機能で取得した3次元データを用い空間情報を認識した上で、屋内の位置特定を正確に行い、アプリケーションコンテンツを通じて現実空間にバーチャルな世界を融合します。

PoCの大きな目的は、「そのシステムに投資するべきかどうか」の判断を正しく行えるようにすることです。そのため、費用対効果の確認は極めて重要と言えるでしょう。もちろん、それに次いで「実現性」や「具体性」の検証も重要になりますので、ぜひ今回ご紹介した項目を参考に、PoCを実施してみてはいかがでしょうか。

なお、Aismileyでは、AIサービスの特徴や料金を比較検討できる資料を無料でお配りしています。無料でG検定取得コンサルタントに相談することもできますので、ぜひお気軽にご活用ください。

AIについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説

PoC(ピーオーシー、ポック)とは、「Proof of Concept」の略であり、和訳すると「概念実証」となります。最近では「実証実験」と呼ばれることも多くなってきているのですが、その主な目的は「新たなアイディアが有効なものであるかどうかを試し、そのアイディアに企業として投資するかどうかを判断すること」です。

検証項目は主に「実現性」「効果とコスト」「具体性」の3つです。

PoCの実施手順は主に、「試作」→「実装」→「検証」→「評価」の4ステップです。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら