生成AI

最終更新日:2026/01/19

ボイスボットとは?

ボイスボットとは?

ボイスボットは、AIや音声認識、自然言語処理などの技術を利用し、自動での電話対応を実現するシステムです。有人オペレーターだけでの電話対応に限界を感じている企業は、ボイスボットの導入に強い関心を持っているのではないでしょうか。

この記事ではボイスボットの概要や仕組み、活用シーン、メリット、デメリット、導入事例を解説します。

ボイスボットとは、対話型AIや音声認識、自然言語処理などの技術を活用して、電話対応を自動で行うシステムです。高度なAI技術や音声認識技術を利用することで、人間と会話をしているような自然な電話対応が可能になります。

ボイスボットと似た用語として、チャットボットがあります。チャットボットとは、テキストを使ったチャット形式で自動会話を実現するための仕組みです。

ボイスボットが音声を駆使したコミュニケーションであることに対し、チャットボットはテキストを利用する点で違いがあります。音声とテキストではコミュニケーションの性質が異なるため、利用に適したシーンもそれぞれ異なります。たとえば、電話での問い合わせを好む顧客にとっては、ボイスボットのほうが適しています。

IVRとは「Interactive Voice Response」の略であり、コンピューターを使った自動音声応答システムのことです。IVRではあらかじめ録音したガイダンスに従って顧客を誘導するため、シナリオの準備や管理が簡単ではあるものの、顧客に対して一方的なコミュニケーションとなってしまいます。口座確認や営業時間案内などの単純なタスクに向いているでしょう。

一方でボイスボットでは、顧客との会話内容に応じて会話の流れを柔軟に展開できるため、より顧客視点に立ったコミュニケーションが可能です。

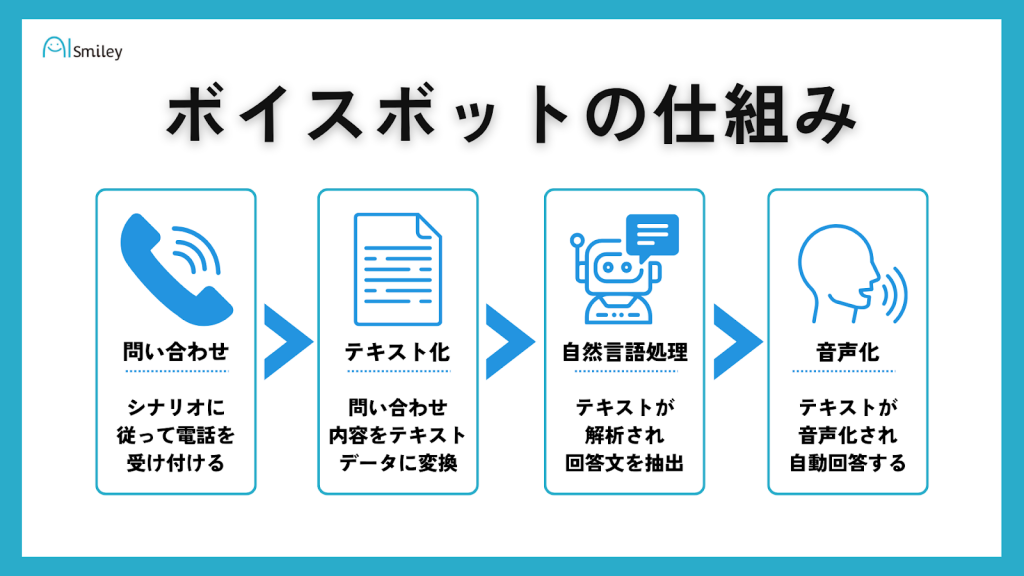

ボイスボットの仕組みを解説します。

まず、顧客が電話で問い合わせをする際に、ボイスボットが事前に設定したシナリオに従って電話を受け付けます。顧客が問い合わせ内容を発話したら、発話内容を音声認識によってテキスト化します。

その後、テキスト化された発話内容データは自然言語処理によって解析され、問い合わせ内容への回答文が抽出されます。最終的に音声技術によって回答文を音声化し、ボイスボットが顧客に自動回答するという仕組みです。

ボイスボットは、主に以下のようなシーンで活用されています。

ボイスボットは、主に以下のようなシーンで活用されています。

ボイスボットの代表的な活用シーンとして、企業のコールセンターが挙げられます。ボイスボットの活用で、有人オペレーターの業務負担を軽減し、問い合わせ対応時間の拡大を図れます。

また、ECサイトなどオンライン上で商品注文を受け付ける際も、ボイスボットを活用することで業務効率化や対応スピードの向上が可能です。他にも、ボイスボットは多言語対応しているものもあり、ホテルなど宿泊施設での予約受付に活用することで、外国人観光客を含めた顧客とのスムーズなコミュニケーションが図れます。

上記のようなメリットを活かして、販売機会の増加や利益向上などにつながります。

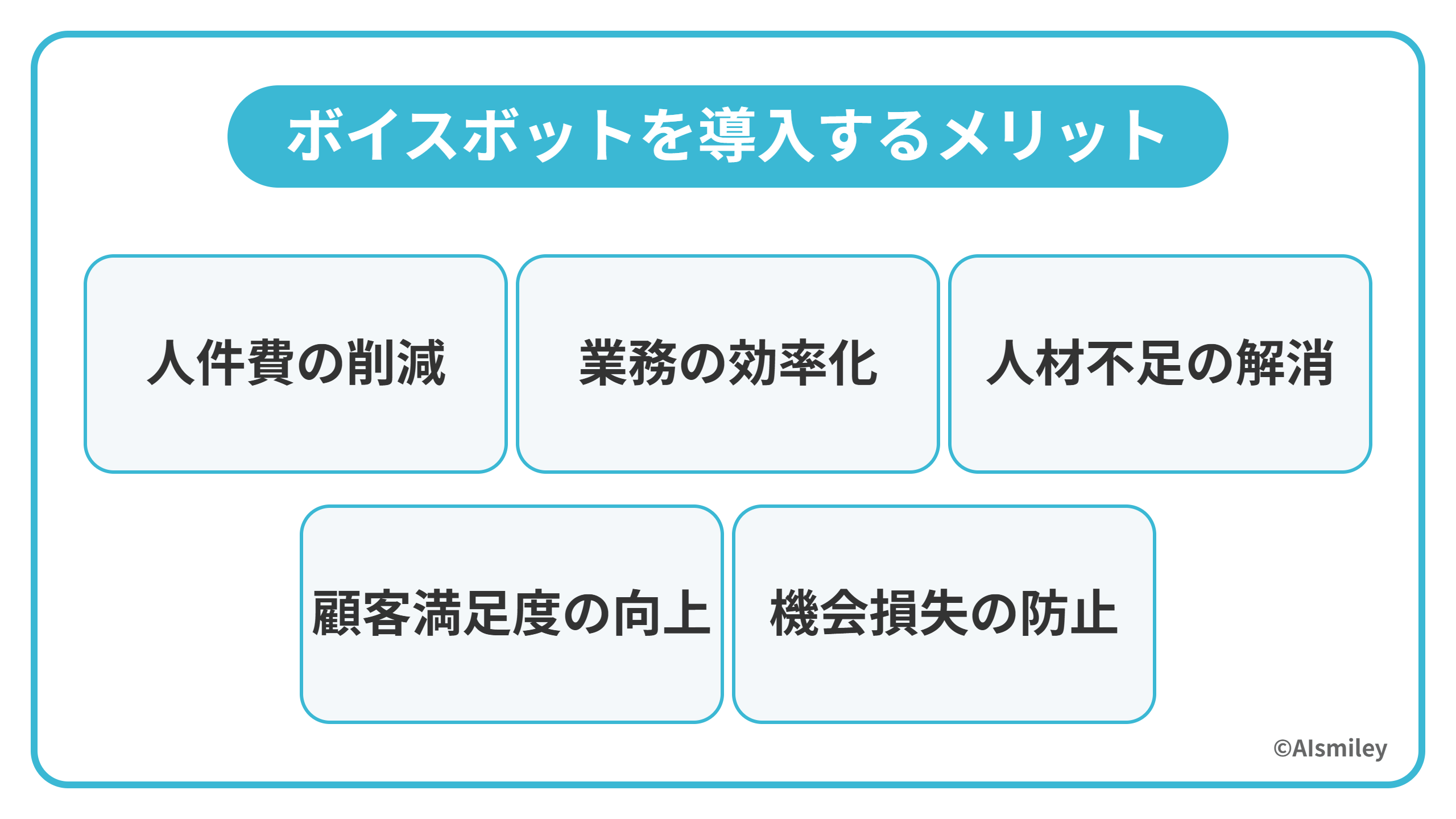

ボイスボットを導入することで、オペレーターの人件費削減につながります。たとえば、定型的な問い合わせはボイスボットが代行すれば、有人オペレーターの業務量を減らせます。必要なオペレーターの人員数も見直せ、適切な配置が可能です。

また、コールセンターでは退職による人材流動が大きな課題ですが、ボイスボットであれば人材流動の影響も減らせます。新たな人材の採用コストや教育コストも抑制できるでしょう。

ボイスボットを導入するメリットには、業務の効率化も挙げられます。ボイスボットの導入で、有人オペレーターが対応する問い合わせ業務の一部または全部をボイスボットが代行できます。

たとえば、オペレーターが1日50件の問い合わせ対応を行っていた場合、そのうちの30件をボイスボットで完結させられるケースもあるでしょう。オペレーターは有人対応が必要な残りの20件に注力することで、効率的に業務遂行できます。

ボイスボットの導入により、人材不足の解消も見込めます。コールセンターでは慢性的な人材不足を抱えているため、ボイスボットで問い合わせを代行することで、オペレーター1人あたりの業務量を減らすことが可能です。それにより、現在の人員数だけで十分に業務を回せる可能性も高まります。

また、入電の最初の誘導をボイスボットが代行することで、電話対応に伴うオペレーターのストレス軽減も図れます。その結果、人材定着率が高まり、人材不足の解消が期待できます。

ボイスボットを導入することで、顧客満足度の向上を図れる点もメリットです。

有人オペレーターが対応できる問い合わせ数には限界があり、ピーク時間帯はすべての入電に迅速に対応できないケースもあります。顧客にとっては電話がつながるまで長い時間待つことになり、満足度の低下につながりかねません。

一方、ボイスボットであれば、顧客からの入電に対してタイムリーに応答できるため、顧客の順番待ちのストレスを軽減できます。また、IVRのようにガイダンス音声を最後まで聞く必要もないため、スムーズな問い合わせ対応ができ、顧客満足度の向上を図れます。

ボイスボットの導入により、機会損失の防止も期待できます。有人オペレーターの場合、平日日中の問い合わせ対応が中心となり、祝休日や夜間の対応は手薄になりがちです。顧客が問い合わせてくれても、オペレーター数が足りずに対応できず、機会損失につながる可能性も出てきます。

一方でボイスボットであれば24時間365日いつでも電話対応できるため、顧客のタイミングに合わせることが可能です。オペレーターが多く稼働する平日日中帯は、顧客も仕事などで忙しいケースが多いといえます。そのため、祝休日や夜間の問い合わせニーズは高く、ボイスボットで祝休日や夜間の問い合わせ対応をカバーできれば機会損失の防止に大きく役立ちます。

ボイスボットには前述したメリットがある一方で、以下に示すようなデメリットもあります。

ボイスボットには前述したメリットがある一方で、以下に示すようなデメリットもあります。

ボイスボットを導入する際は、対応する問い合わせ範囲の見極めや事前の予算確保が大切です。

ボイスボットはAI技術や音声認識技術を活用した便利な仕組みであるものの、すべての問い合わせに対応できるとは限りません。

たとえば、問い合わせ内容の表現が複雑である場合や騒音が入っていたりする場合には、顧客の用件を正しく認識できないケースが出てきます。

うまく聞き取れないケースをあらかじめ想定して、問い合わせ内容を繰り返す設定にする、対応できなかった問い合わせ内容を分析して設計時に対応範囲を明確にするといった対応をとり、顧客との認識相違を防止する工夫が重要です。

ボイスボットを導入する際は、初期費用やメンテナンス費用などのコストがかかります。ボイスボットを効果的に活用するためには、導入後も運用を続けながらシナリオの修正やシステムのメンテナンスなどを行っていく必要があるからです。

ボイスボットの導入にあたっては、イニシャルコストやランニングコストがかかることを事前に理解し、予算の確保が求められます。

ここでは、ボイスボットの導入事例として、2つの企業事例を紹介します。

まずはヤマト運輸株式会社の事例です。同社は2021年4月より、個人の顧客向けの集荷依頼にボイスボット(AIオペレーター)サービスを導入しました。集荷依頼の入電の増加に伴って有人オペレーターにつながるまでの待ち時間が長くなり、顧客満足度の低下につながるリスクを課題としていました。

同社では、すでに法人向けにボイスボットサービスを展開しており好評であったため、本サービスを個人の顧客向けにも拡大することを決断します。

集荷依頼のダイヤル番号を押すだけでAIオペレーターにつながるため、顧客の待ち時間を大幅に短縮し、顧客満足度の向上につなげています。

集荷依頼の約8割をボイスボットで対応し、問い合わせ内容データの分析が可能となったため、ニーズを把握した効果的な打ち手を検討し実現可能としました。

参照:ヤマト運輸、AI集荷依頼を個人にも対象拡大。電話の待ち時間短縮でストレス軽減狙う

2つ目は日本ロードサービス株式会社の事例です。同社は、新型コロナウイルスの流行などを背景にテレワークを促進していくなかで、コールセンターのオペレーション方法やシステム面に課題を抱えていました。

そこで、コールセンターを含む社員のテレワーク移行や、問合せ急増時の体制構築にあたり、ボイスボットの活用を決定します。ボイスボットの導入によって、資料請求や解約受付などに関する電話の一次対応の自動化を実現し、オペレーターの電話対応時間を60%削減することに成功しました。

電話の一次対応の自動化により、繁忙期の業務負担軽減やテレワークの促進効果を生み出しています。

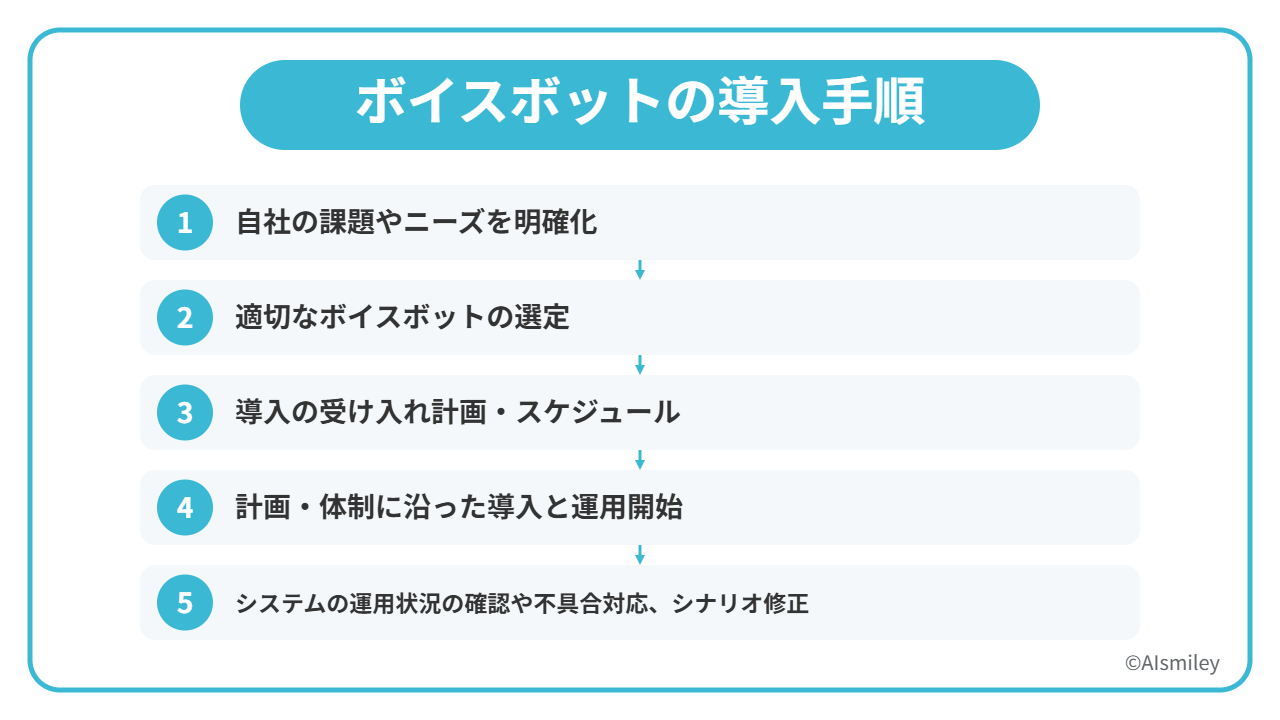

ここでは、ボイスボットの導入手順を解説します。手順は、以下の通りです。

ボイスボットを導入する際は、まずは自社の課題やニーズを明確にすることが大切です。自社の課題やニーズを具体的に洗い出し、ボイスボットの導入によってどのようなビジネス上の変化を目指していくのか、関係者でしっかりと話し合うようにしましょう。

自社の課題やニーズを具体化できたら、課題やニーズに合った機能や特長を持った適切なボイスボットサービスを選定します。対応できる業務範囲や、既存システムとの連携のしやすさなどを考慮して比較検討し、自社に最適なボイスボットを選びましょう。

ボイスボットの選定後は、導入に向けての準備を進めます。予算確認や具体的な導入スケジュールの策定、社内の体制づくりなどを決めて、プロジェクトとして推進する準備を整えます。

導入・運用開始にあたっては、自社の要件を踏まえたシナリオ設計やシステム設定、動作確認などを行っていきましょう。あらかじめ立てた計画や体制に沿って運用を開始します。

導入後においても、システムの運用状況の確認や不具合対応、シナリオ修正などを継続的に実施していくことが重要です。実際の利用状況に応じて継続的に改善を行うことで、ボイスボットの効果を最大限引き出すことができます。

ボイスボットは、AIや音声認識、自然言語処理などの技術を活用し、自動で電話対応を行うシステムを指します。ボイスボットを導入することで、オペレーターの業務効率化やコスト削減、人材不足の解消が図れるでしょう。また、顧客満足度の向上や機会損失の防止といったビジネス上のメリットにもつながります。

ボイスボットは、AIや音声認識、自然言語処理などの技術を活用し、自動で電話対応を行うシステムを指します。ボイスボットを導入することで、オペレーターの業務効率化やコスト削減、人材不足の解消が図れるでしょう。また、顧客満足度の向上や機会損失の防止といったビジネス上のメリットにもつながります。

ボイスボットを導入する際は、はじめに自社の課題やニーズを明確化することが重要です。そのうえで、適切なボイスボットサービスを選定し、導入スケジュールや予算、体制を確保するようにしましょう。また、ボイスボットは導入して終わりではなく、導入後の継続的なシナリオ修正や不具合対応なども大事なポイントです。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら