生成AI

最終更新日:2025/04/04

総務省調査 日本の生成AI利活用

総務省調査 日本の生成AI利活用

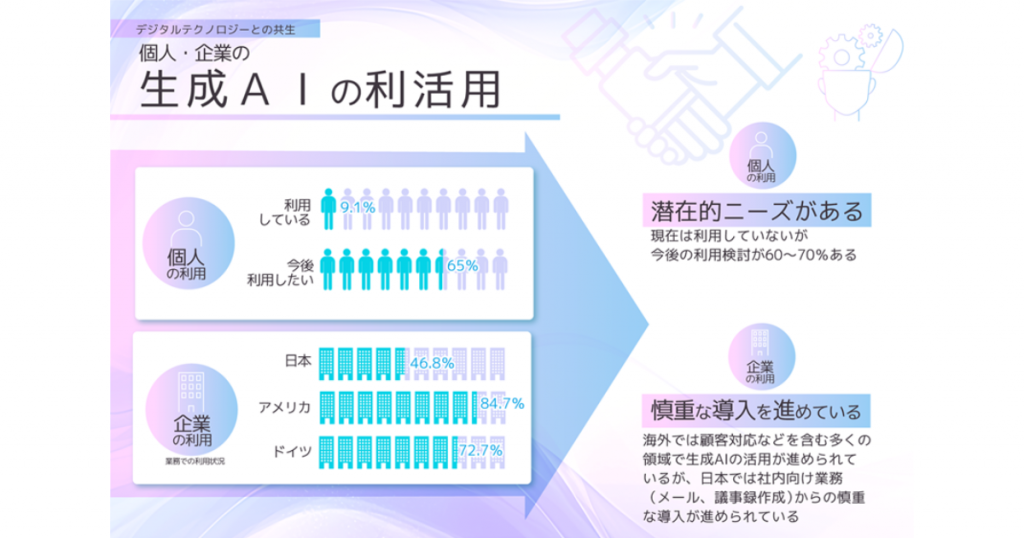

総務省は、2024年版「情報通信白書」で個人・企業の生成AIの利活用について、国内外を比較した調査結果を発表しました。日本は生成AI利用について、様々な面で低水準であることが判明しました。

このAIニュースのポイント

総務省は、7月5日(金)に発表した2024年版の「情報通信白書」で、生成AIの利活用について、利用率や用途などのアンケート結果を発表しました。他国と比較して低調である一方、潜在的ニーズも多くあることが判明しました。

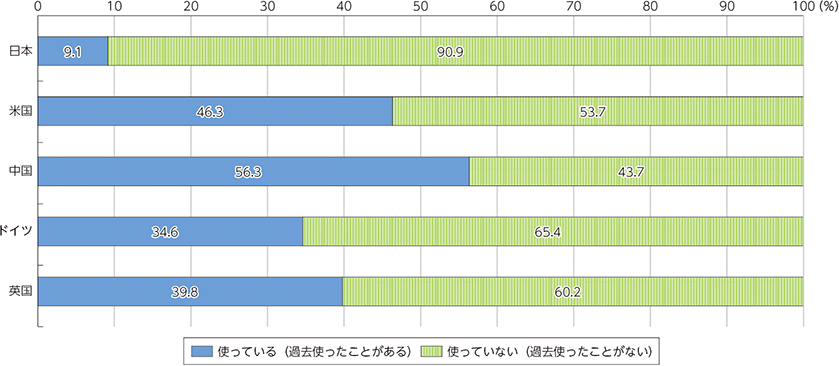

個人の利用率のアンケートでは、日本は9.1%にとどまり、比較対象とした中国(56.3%)、米国(46.3%)、ドイツ(34.6%)とは大きな開きがありました。

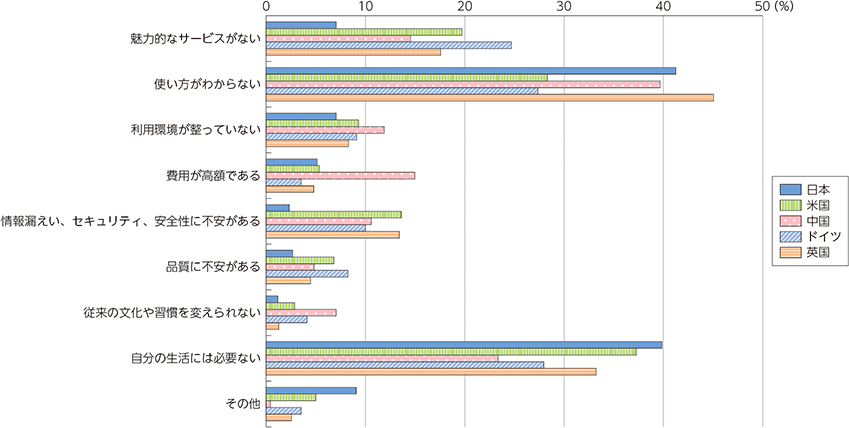

利用しない理由として、「使い方がわからない」が最多となり、「生活に必要ない」も同程度にのぼりました。この理由については日本が他国に比べ最も高い結果です。

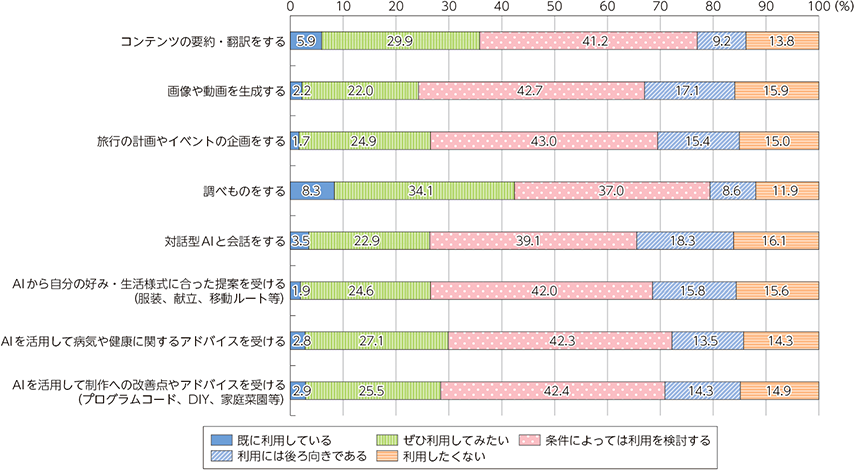

利用者の用途については、「調べものをする」に次いで「コンテンツの要約・翻訳をする」が多いものの、全体の利用者の割合は1割も満たしていません。しかし、様々な用途において利用してみたいと考える人は6~7割いることもわかり、将来的に利用者が増える可能性も考えられます。

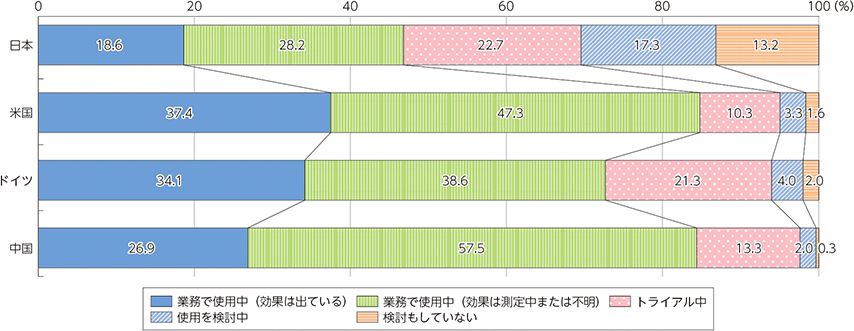

また、各国の企業に対する調査で、日本の生成AIを業務で利用している割合は46.8%でした。この結果も、中国(84.4%)、米国(84.7%)、ドイツ(72.7%)に比べて低い数値となります。

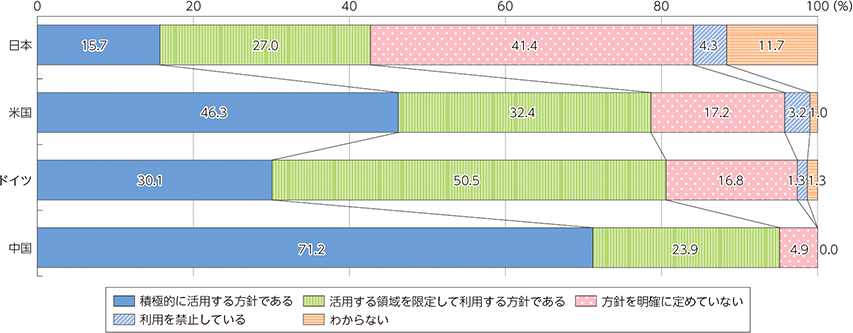

企業の生成AI活用方針についても、日本の「積極的に活用する方針」の回答は15.7%と低く、中国(71.2%)と策定状況に大きな差があることがうかがえます。

実務での利用状況では、社内向けヘルプデスク機能としての活用が最多となります。米国、ドイツ、中国では8割前後が実際に使用中である一方、日本は4割程度にとどまっています。日本企業は社内業務の一部から慎重に導入し始める一方で、欧米などでは既にAIが幅広い業務に活用されています。

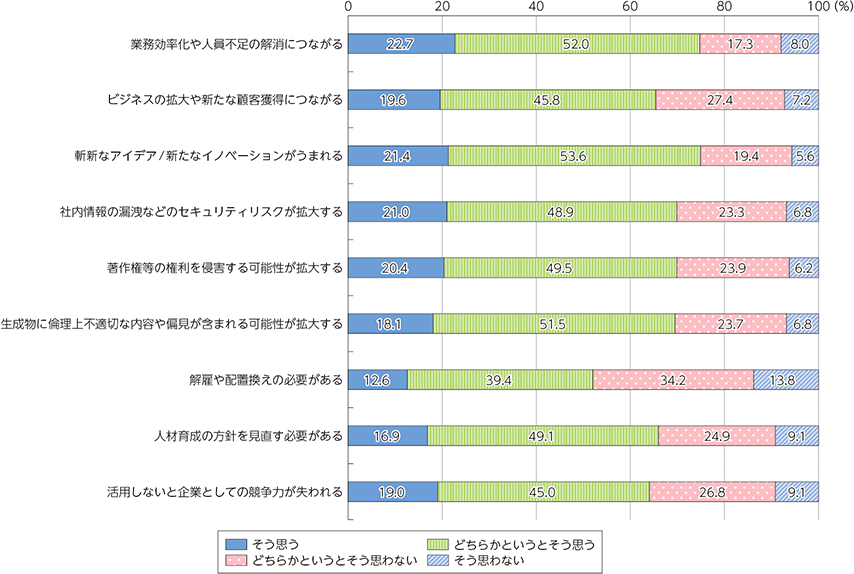

日本での生成AIが及ぼす効果や影響について、業務効率化などに期待する声が多いものの、著作権侵害や情報漏えいといったリスクへの懸念も同程度に及んでいます。今回の調査結果で、改めて他国に比べて新技術の受け入れに消極的な姿勢であることが示されました。

出典:総務省

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら