生成AI

最終更新日:2023/12/20

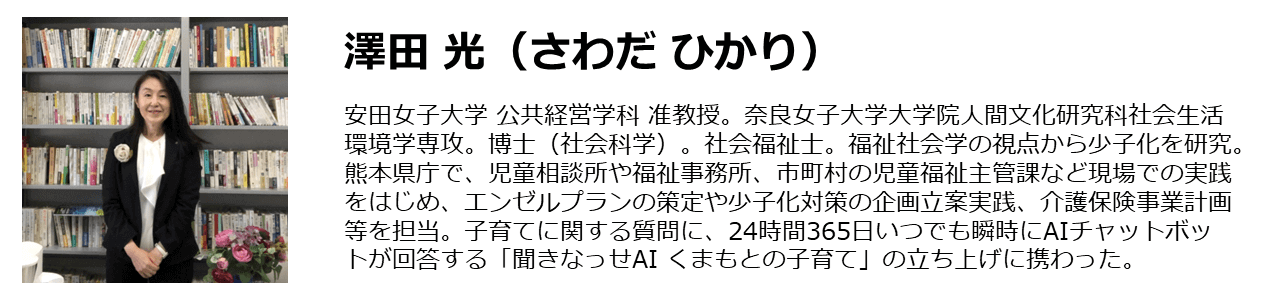

澤田光の行政×AI最前線 第9回

澤田光の行政×AI最前線 第9回

人工知能(AI)により、必要な情報が必要な時に提供されるようになるSociety5.0を目指して、行政の情報化が進められています。しかし、自治体の現場では、「実際何に取り組んだら良いのか?」、「やれと言われてもどうしたらよいか分からない」、「そもそも何から手を付ければよいのか?」など、戸惑う声も多く聞かれます。どうしたら自治体でAIの活用が進むのでしょうか。

【澤田光の行政×AI最前線】では、実際にAIを活用した取り組みを行っている自治体の事例をご紹介し、そうした疑問に答えていきます。

日本では高度経済成長期に多くの道路や橋が作られましたが、約半世紀が経ち、全国の道路や橋の老朽化が課題となっています。今回は、行政と市民が協働して、まちの道路の安全を守る取り組みをしている尼崎市の事例をご紹介します。

兵庫県尼崎市は、兵庫県の南東部に位置する、人口45万人の中核市です。大阪市に隣接し、南部に工業地域、中央部に商業地域、北部に住宅地が広がり、人口も増加に転じています。

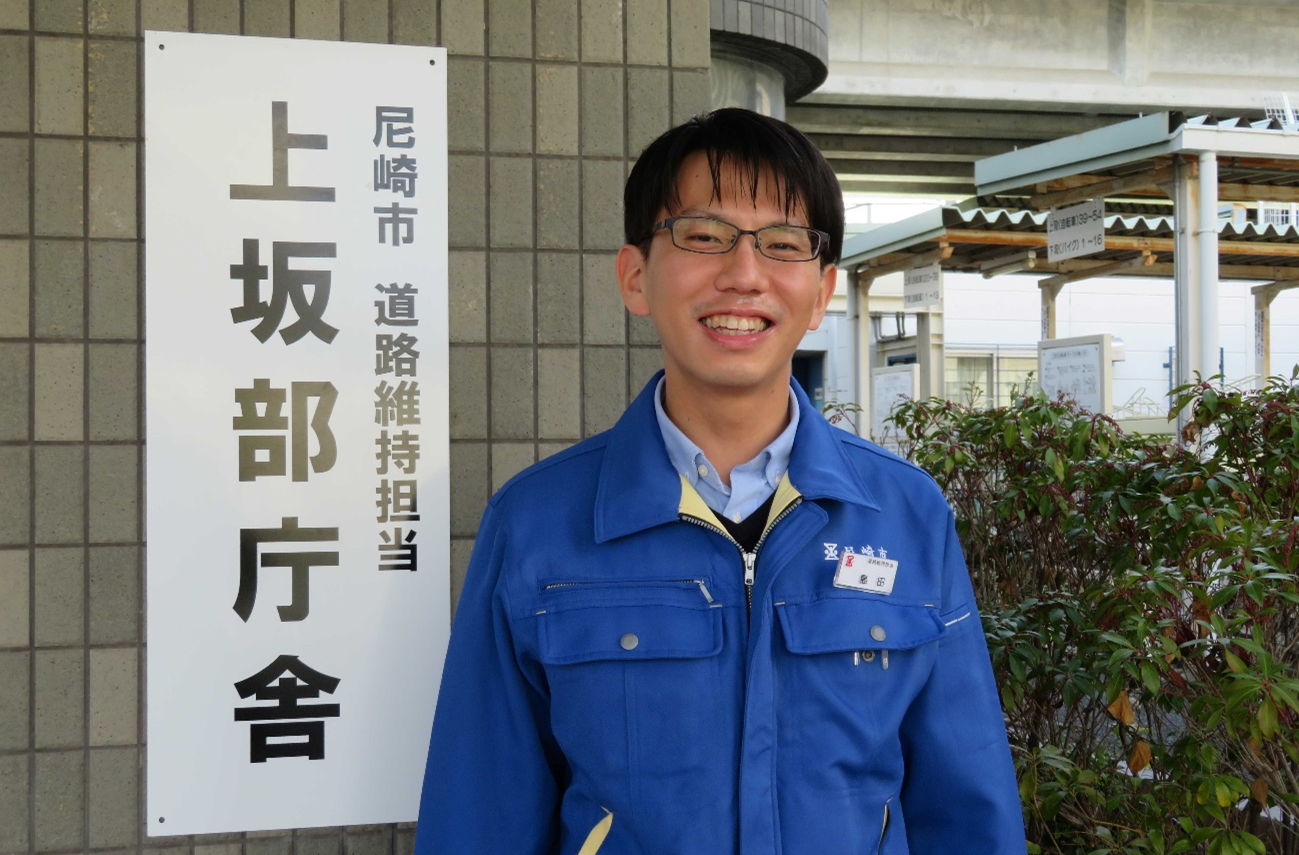

今回は尼崎市にお伺いし、都市整備局土木部道路維持担当の島田裕介(しまだゆうすけ)さんにお話を伺いました。

尼崎市都市整備局土木部道路維持担当 島田さん

――「AIによる道路損傷検知サービス」を導入された経緯を教えてください。

きっかけは市民が投稿用アプリを用いて、道路などの壊れている所を通報する市民協働投稿サービスの導入でした。尼崎市は約800kmの道路を維持管理しており、道路のパトロールや施設管理を職員により行ってきましたが、限られた職員数、維持管理費の中で、重大事故を防ぐために危険個所をより早期に発見することが課題となっていました。

また、危険個所の通報を電話でいただくことが多く、情報の聞き取りや、通報者の立ち会いなど、補修実施までの時間がかかること、職員の事務量が多いことも課題でした。

様々な企業が市民協働型の投稿サービスを提供していますが、尼崎市では市民からの通報、市の対応の「見える化」ができることを重視しており、市民と行政が「双方向」でやりとりし、それを公開できるサービスである必要がありました。

そのような背景から、①危険箇所の発見、対応がこれまでより迅速になることで安全性が向上すること、②専用アプリによる通報(写真・地図付)により、維持管理職員の事務処理の効率化、省力化が図れること、③危険箇所の通報状況や行政側の対応状況が見えることで行政運営の透明性が向上すること、主に以上の3点を目的に、My City Reportコンソーシアムに入会し、新規事業として取り組むことになりました。

このMy City Reportは、市民協働投稿サービス(My City Report for Citizens)とMy City Report for road managersという「AIによる道路損傷検知サービス」がセットになっており、当時はロードマネージャーを市民協働投稿サービスの会費で利用可能でした。ロードマネージャーを導入することで、道路パトロール時に路面の損傷状況を収集することが可能となり、蓄積したビッグデータを活用して効率的な路面管理が期待できたため2019年度に検討し、2020年4月から導入しました。

――それではまず、「AIによる道路損傷検知サービス」について詳しく教えてください。

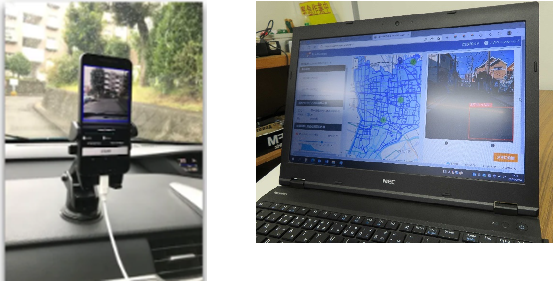

「AIによる道路損傷検知サービス」は、職員やパトロールの委託会社の車に専用のアプリがインストールされたスマホを搭載して走るだけで、AIが道路の損傷部分を検知すると、自動で写真を写し、通信でサーバーにデータを飛ばす仕組みです。

尼崎市では、道路維持担当の公用車と、巡回業務委託の巡回車にこのスマホを搭載しています。AIが判断するので、人間の目では見落としたものを見つけることができます。事務所のパソコンで送信された画像を定期的に確認し、簡易補修可能な損傷であれば、巡回のついでに補修できますし、簡易補修できない損傷であれば、画像を確認して補修方法を検討し、対応することができます。

左写真:https://www.mycityreport.jp/governments/for-roadmanagers

これまで「AIによる道路損傷検知サービス」によって発見したポットホールを3年間で約450箇所補修しています。

今後の課題としては、補修が必要なポットホールを新しく発見する件数は導入当初よりかなり少なくなっていることです。巡回業務委託業者の定期巡回ルートは幹線道路などであり、職員が通るルートも現場への通り道のため、同じ道を通ることが多い事も原因の一つと考えており、その他の道もカバーしていけるようにしていきたいと考えています。

――スマホを搭載して車を走らせるだけで、損傷部分が検知できるのはとても便利ですね。市民協働投稿サービスの方はどうですか?

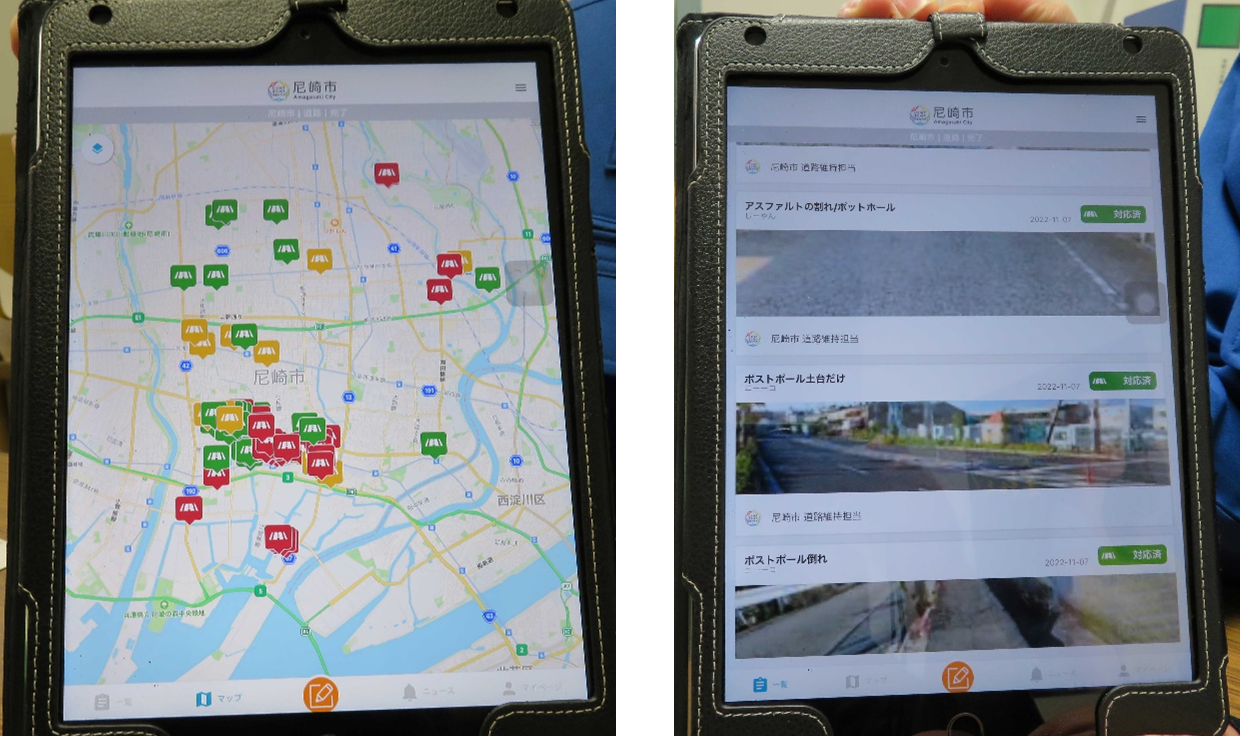

市民協働投稿サービスは、市民が身の周りの生活道路や公園の壊れているところを、アプリを使って知らせてくれるサービスです(尼崎市のサービス名称「あまレポ」)。市民が道路の損傷部分を見つけて、スマホのアプリを立ち上げると、GPSで自分のいる場所の地図が表示されるので、写真を撮り、アップロードして、何が壊れているか内容を書いて入力するだけで投稿できる仕組みです。投稿数は、2021年度2,200件、2022年度は2023年2月末で2,000件になっており、あまレポ利用者満足度アンケートでも「通報しやすくなった」と約9割の方に好意的な回答をいただいています。

以前は非常に軽微な損傷の投稿が増えたこともありましたが、補修を見送る基準を決めて対応し、補修しない理由を含め回答、公開することで、補修対象でない内容の投稿は減ってきており、市民の方とのコミュニケーションが一定程度取れているのかなと感じています。また電話通報の場合、現場の情報を詳しく聞き取りできない場合もあります。

※My City Report プロモーションビデオはこちら

https://www.mycityreport.jp/

「すごく危険そうな穴があいている」との情報で現場に緊急出動して行ってみると、少し舗装がめくれているだけということもあります。このスマホによる投稿であれば、写真と地図のデータがあるので、緊急に対応すべきか、軽微な損傷か、といった事など現場に行かなくても判断できることが増えるので、事務の効率化につながっています。

――「AIによる道路損傷検知サービス」(ロードマネージャー)と市民協働投稿サービス「あまレポ」両方導入したことでのメリットはありますか?

「AIの道路損傷検知サービス」とあまレポの両方を導入していることで、補完関係にあると考えています。「AIの道路損傷検知サービス」は自動的に損傷個所を取得できるので、走行した箇所の車道の損傷情報を網羅的に記録することができます。一方でAIの道路損傷検知サービスでは車が走るところしか撮れませんが、「あまレポ」は、市民の方が歩いて気付く歩道のつまづきやすい箇所や転落防止柵の破損といったものを通報してもらえます。

――「AIによる道路損傷検知サービス」(ロードマネージャー)と市民協働投稿サービス「あまレポ」の両方がうまく機能していますね。今後の抱負を教えてください。

「AIの道路損傷検知サービス」については、今後、ひび割れ率や平坦性といった一般的な指標で路線を評価できる機能を開発中とMy City Reportコンソーシアムでロードマネージャーの開発を担当しているアーバンエックステクノロジーズ株式会社から聞いています。

これまでは、調査会社の特殊な車で路面性状調査をしていましたが、多額の費用がかかっていました。舗装の修繕計画を5年に1回立てるのですが、ロードマネージャーにより安価に路面性状調査を代替できるのであれば、使い道がより広がってくると思います。

「あまレポ」については道路の損傷通報以外にも、2021年7月から水路の浮きごみや害獣発見通報、2022年8月から公園の遊具の損傷通報など投稿できる分野を順次拡大しています。さらに、2022年8月からは、損傷通報だけでなく、「かいけつレポート」という市民の方がごみ拾いや側溝の掃除などをした際など、まちの課題を自ら解決したことを投稿できるようになりました。

このような自らよりよいまちをつくる活動が広がっていくツールとしても活用してもらえればと考えています。今後も引き続き投稿できる分野を拡大し、より色々な方にあまレポを使っていただけるようにしたいです。それにより、より多くの市民の方の目で危険個所を早期に発見し、通報してもらえるようになります。そのように行政と市民協力して安全なまちを作っていけたらと考えています。

アーバンエックステクノロジーズ株式会社の前田紘弥代表取締役によれば、My City Reportは、2018年に東京都の大学提案制度に採択され、3年間の実証実験を経て、東京都でも2021年4月に事業を採択されたそうです。こうした制度がもっと広がれば、AIを活用した新しい技術が行政に普及するのではないでしょうか。

尼崎市は先駆けて2020年4月から市の単独事業として、My City Reportを導入されました。前田氏によれば、My City Reportのロードマネージャーに、道路の点検をサポートするため、路面を100mごとに評価した結果を見ることができる機能を追加し、4月から20自治体で実証実験をされるそうで、尼崎市の島田さんが求められていた技術も活用できるようになりそうです。新しいことを受け入れる制度や仕組み、そして、職員の情熱があれば、AIを使った新技術を行政に普及させることが可能になるのです。

本連載で取り上げて欲しいテーマや事例がございましたら、お問い合わせフォームにご意見をお寄せください。読者の皆様に寄り添った連載を目指して参ります。

編集:AIsmiley 編集部

【澤田光の行政×AI最前線】バックナンバー

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら