生成AI

最終更新日:2024/01/04

澤田光の行政×AI最前線 第8回

澤田光の行政×AI最前線 第8回

人工知能(AI)により、必要な情報が必要な時に提供されるようになるSociety5.0を目指して、行政の情報化が進められています。しかし、自治体の現場では、「実際何に取り組んだら良いのか?」、「やれと言われてもどうしたらよいか分からない」、「そもそも何から手を付ければよいのか?」など、戸惑う声も多く聞かれます。どうしたら自治体でAIの活用が進むのでしょうか。

【澤田光の行政×AI最前線】では、実際にAIを活用した取り組みを行っている自治体の事例をご紹介し、そうした疑問に答えていきます。

多くの外国人留学生が暮らしている大分県別府市のAIとLINEを活用した「日英対応ごみ分別案内サービス」をご紹介します。

大分県別府市は、大分県の東海岸のほぼ中央に位置し、市内には別府八湯と呼ばれる8つの温泉エリアが点在し、毎分約10万3千リットルを湧出する源泉があり、国内外から多くの観光客が訪れる国際観光温泉文化都市です。人口は大分県内で2番目の12万人で、立命館アジア太平洋大学をはじめ、市内には約3,000人の留学生が勉学に励む国際交流都市でもあり、留学生が安心して生活できるよう、様々な取り組みが行われています。

今回は別府市にお伺いし、「日英対応ごみ分別案内サービス」について、情報政策課デジタルファースト推進係の明田舞子(みょうだまいこ)さんにお話を伺いました。

別府市企画戦略部情報政策課 デジタルファースト推進係 明田さん

――「日英対応ごみ分別案内サービス」を導入された経緯を教えてください。

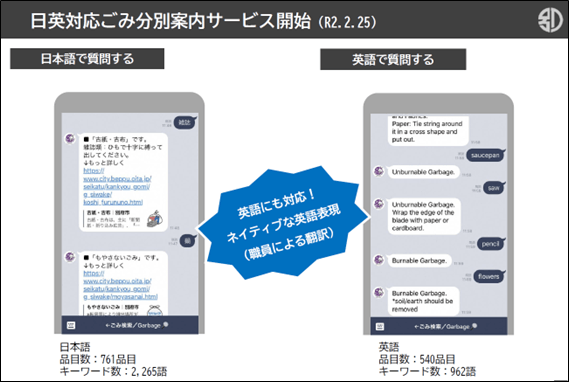

2019年10月に別府市LINE公式アカウントをリリースしました。その頃、すでに、ごみの分別検索機能を有する自治体のLINE公式アカウントがあり、別府市でも同様のサービスを提供したいと思っていました。

そこで、2020年1月に、ごみ分別案内機能を構築することにしたのですが、別府市は外国人の方が多く住んでいて、文化の違いもあり、寮やアパートで、ごみの捨て方でトラブルになったりするという話も聞いていました。これらの理由から、生活に密着しているごみについては日本語だけでなく、英語でも対応できるようにしたいと思いました。この仕組みを理解していただければ、自分が捨てたいと思ったときに安心して捨てられるようになるからです。

最初は、LINEのオフィシャルアカウントマネージャーの応答メッセージ機能を利用して構築しました。文化国際課の英語翻訳担当の職員に翻訳してもらい、エクセルで単語のリストを作り、RPAを使って登録しました。ところが、応答メッセージ機能は、事前に設定しておいた単語のみに反応して回答を返すので、利用者が入力した単語と事前に設定した単語が「完全一致」でないと「不一致」となり、回答が返せませんでした。かゆい所に手が届かない感覚です。

そこで、2020年度に、GoogleのDialogflow(ダイアログフロー)が入っているモビルス株式会社のAIを実装しました。AIを活用することで、尋ねられた言葉のゆらぎに対応することができるようになり、「完全一致」でなくても回答が返せるようになりました。そのため、総検索回数は、AIを導入する前と比較すると、1,200回から3,800回へと約3倍に増え、1日平均では11.4回から41.7回へと3.6倍に増加しました。

資料提供:別府市

資料提供:別府市

――AIを活用することで、利用者の利便性が高まった成果が素晴らしいですね。ごみを担当している生活環境課ではなく、情報政策課主導で作られたということですが、生活環境課とは、どのような連携をされているのですか?

生活環境課では、「ごみの出し方事典」という冊子を出していて、それを基に情報政策課でデータを整理して登録したので、それほど生活環境課の手間を取らせることはありませんでした。情報政策課で登録して、生活環境課で確認するという体制をとっています。

現在は、情報政策課で三ヶ月に一度ぐらいの頻度でAIのチューニングをして生活環境課に利用状況やキーワードのレポートを提出しています。「回答なし」、「検索結果があるが、回答が異なる検索」、「回答は正しいが登録した方がよい」と思われるキーワードをチェックして、新規登録する単語やキーワードの追加を、生活環境課に提案し、確認してもらっています。

また、ごみ収集日の事前通知も始めたのですが、生活環境課に毎月のカレンダーを作成してもらい、それを情報政策課で、RPAにより登録して、町ごとにセグメント配信をしています。

――AIのチューニングをしっかりされておられますね。

本市の浜崎真二企画戦略部参事(CDO)から、自分たちで作ったものを、作って終わりではなく、いかに利用率を上げていく工夫をするか、そのためには分析が必要だと言われています。

本市でもデジタルファースト推進計画を策定していますが、地に足をつけたカタチで、今私たちがやっていることプラスαで未来を描いていて、なおかつ、定期的に見直したり修正していくことを大切にしています。

また、本市では、「内製」が重視されており、自分たちでできることは自分たちでやっていけるよう、浜崎CDOがRPAをシステマチックに構築できる環境を整備し、担当職員が異動をしてもRPAを作成できる仕組みを作りました。この「内製を支える人材育成」の取り組みは、2022年の行革甲子園*で決勝まで行ったんですよ。

行革甲子園:愛媛県主催の市区町村の創意工夫にあふれる取組を発表、表彰する大会

参照:行革甲子園 (別府市)RPAを活用して3年、職員の負担軽減、年間6,000時間までの道のり

――計画を作って終わりではなく、しっかり分析し改善することで、市民がより利用しやすいものに変えておられること、また、職員自らがRPAに取り組めるよう体制を整備されておられるのは素晴らしいですね。現在の課題は何かありますか?

AIに関しては、現在日本語4,158語、英語1,433語を登録しています。AIを活用したごみ分別案内の稼働状況は、2022年7月~9月では、総検索数が7,225回で、1日平均は80.3回でした。特に、英語での検索が増加しています。ただ、日本語で検索されているのに、AIが英語で回答を返したり、英語で検索されているのに日本語で回答を返している事例があるので、改善していきたいと思っています。

また、利用者は商品名を入れてくることが多いので、最初は商品名を登録していましたが、ゆらぎの部分も必要で、AIを過学習させるのは良くないということも学びましたので、その辺りを留意しながら進めているところです。

――順調に稼働回数が増えていますね。正答率の向上に努められている成果だと思います。

貴市では、デジタルファースト推進計画で、デジタルファーストの目的を「市民のためのデジタルファースト」とし、将来的には「スマートフォンを利用して24時間365日どこからでも行政サービスが利用できる」ことを目指しています。キャッチフレーズは「ポケットの中にもう一つの市役所を」ですね。ごみの日英分別検索案内はその一環だと思いますが、他にどのような取り組みをされておられますか?

2021年4月から、LINEによる学校連絡網(小学校、中学校、幼稚園)のサービスを開始しました。学校単位、学年単位、クラス単位でセグメント配信が可能なので、市からの緊急情報などの情報発信ができるようになりました。これはコロナ禍で効果を発揮しました。

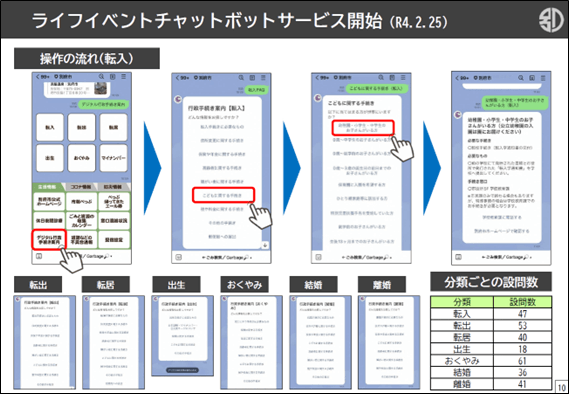

2022年2月からは、LINEで「デジタル行政手続き案内」を始めました。マイナンバーと、ライフイベント7分野(転入、転出、転居、出生、おくやみ、結婚、離婚)です。これらは、AIではなく、シナリオ型のチャットボットです。それぞれ選択していくと、リストを提示して手続きを案内します。今後は、子育て、税金などの分野別も作りたいと思っています。

本市は、「太陽の家」という障害福祉で有名な施設があり、障害をお持ちの方が多くお住まいになられています。例えば、雨の日に車いすで役所まで来ていただくのは大変ですよね。そのような状況を踏まえて、障害福祉課長の熱意もあり、役所に来なくても自宅で行政手続きを完結できるように、「障がい福祉」分野のチャットボットを2023年3月1日にリリースしました。

子育ての分野は、福岡市がシナリオをオープンデータとして公表しており、シナリオをいただいたので、これから構築予定です。

ごみの分別案内は、シナリオ型よりもAIの方が適していますが、手続きについては、提示されるリストから知りたいことが選べるので、シナリオ型の方が分かり易いと考えています。個人的には、外国人の方も、「for foreigners」でセグメントして情報発信できるようにしたいと考えています。

資料提供:別府市

資料提供:別府市

別府市にお伺いしたときに分かったのですが、明田さんは、私が熊本県庁で「聞きなっせくまもと」というチャットボットを担当していた(詳細はこの連載の第1回を参照)ときに、熊本県庁に視察に来られていた方でした。「最初に勉強させてくださいと熊本県庁に行かせていただいたのが、めぐりめぐって今度は取材に来ていただけるなんて、すごく感動します」と言われ、私自身もこうした再会を大変嬉しく思いました。

現在では行政手続きでチャットボットを導入する自治体は増えましたが、外国人に対応したものはまだほとんど実装されていないのが現状です。別府市では、英語のデータを他自治体に提供もされていますが、他自治体では、積極的にチャットボットを導入していても英語対応まではなかなか手が回らないのが実態のようです。

外国人居住者が増加する昨今、行政では、外国人への対応がますます求められてくるため、別府市のこうした取り組みが他自治体にも広がってほしいものです。別府市にAIを提供しているモビルス株式会社の今川 英幸様によれば、管理者の方の努力次第で、AIツールの回答率は良くなったり現状維持で止まったりするので、メンテナンスサイクルをきっちり回して、利用者の必要性に応じて、管理者がきっちり対応することが重要で、その点を別府市はきちんとされていると言われていました。

また、別府市では、デジタルファースト推進計画で、「別府市に対するほぼすべての行政手続きがオンラインで行われること」「別府市に対する問い合わせの50%がAIチャットボットで行われること」を目指しています。これらが単なる目標ではなく、現場の職員の人材育成にも力を入れておられ、達成に向けた具体的な取り組みを確実に進められていることがよく分かりました。

この連載の第1回、第2回でも触れましたが、資源や課題は目の前に転がっているので、それを住民のためにどうしたらよいか、何とかしたいという職員の熱意と、それを支える組織の体制があってこそ、解決に向けた推進力が生まれるのです。

本連載で取り上げて欲しいテーマや事例がございましたら、お問い合わせフォームにご意見をお寄せください。読者の皆様に寄り添った連載を目指して参ります。

編集:AIsmiley 編集部

【澤田光の行政×AI最前線】バックナンバー

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら