生成AI

最終更新日:2025/02/27

澤田光の行政×AI最前線 第14回

澤田光の行政×AI最前線 第14回

人工知能(AI)により、必要な情報が必要な時に提供されるようになるSociety5.0を目指して、行政の情報化が進められています。しかし、自治体の現場では、「実際何に取り組んだら良いのか?」、「やれと言われてもどうしたらよいか分からない」、「そもそも何から手を付ければよいのか?」など、戸惑う声も多く聞かれます。どうしたら自治体でAIの活用が進むのでしょうか。

【澤田光の行政×AI最前線】では、実際にAIを活用した取り組みを行っている自治体の事例をご紹介し、そうした疑問に答えていきます。

東京都江戸川区は、東京都の東端に位置し千葉県と接しています。南側を東京湾に面し、西側の荒川、東側の江戸川がいずれも東京湾に注いでいます。葛飾区、墨田区、江東区に接しており、人口は2024年12月現在で約69万3千人、うち18歳未満の児童人口が9万8千人と、若年者人口の多いことが特徴です。

2010年に起きた小学1年の児童が虐待死した事件をきっかけに、当時の区長の強い想いもあって、2017年の児童福祉法改正で特別区に児童相談所が設置できるようになったことを受け、2020年4月に江戸川区児童相談所が開設されました。東京都は児童虐待相談対応件数が全国で最も多いですが、江戸川区は、そのなかで最も件数の多い区です。江戸川区は24時間365日相談を受け付けており、令和4年度は年間3,598件の相談がありました。そのうち児童虐待に関する相談は1,764件と半数以上を占めています。こうした現状にあり、江戸川区児童相談所(以下「児相」と言います。)では、膨大な電話相談の応対や、面接、家庭訪問、経過記録等の膨大な事務処理に追われています。

また、特別区の児相は若い職員が多く、経験の浅い職員が多いため、相談対応のノウハウや情報の共有化が図れていないことが大きな課題となっていました。こうしたことをきっかけに、江戸川区児相では、全国の児童相談所ではじめて、AIによる電話応対支援AIソリューション「ForeSight Voice Mining」を導入されました。

今回は、江戸川区児相の援助課援助調整係長の横山智哉さん、同係の菅谷拓紀さんと、同システムを提供しているNTTテクノクロス株式会社デジタルトランスフォーメンション事業部第五ビジネスユニット営業担当課長の角尚明さん、同ユニットの波連新さんに、このシステムについてお話を伺いました。

向かって左から菅谷さん、横山さん、角さん、波連さん

――「通話音声分析モニタリングシステム」はどのようなシステムですか?

――横山さん

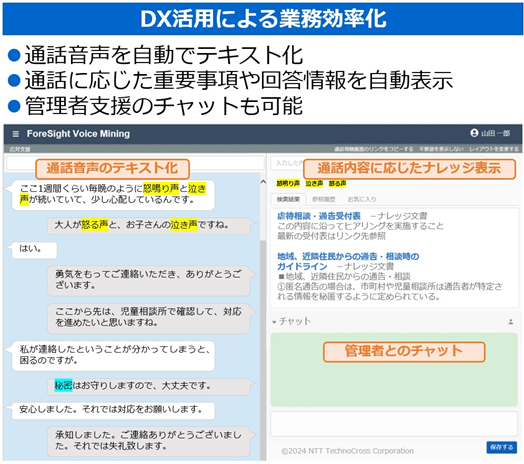

電話の通話内容がLINEメッセージのように、リアルタイムで文字化されるシステムです。相談者と相談所の職員との会話がリアルタイムで文字起こしされます。これにより、通話時間の短縮化が図れるようになりました。

たとえば、ある職員が電話を受けたとします。今までですと、その電話の内容については、周りの者は分かりません。ところが、この通話内容が文字化されることで、相談所職員全員がリアルタイムで内容を理解することができます。そうすると、電話対応で困っている職員の通話中に、上司がリアルタイムで通話のやりとりを見ているので、電話を保留させることなく、ここはこうしたらどうかと、上司がチャットや付箋で指示ができるようになりました。

このおかげで、通話時間が短縮化できるようになりました。相談者にとっても、保留されると心理的にストレスになるため、そうしたトラブルがなくなりました。

ForeSight Voice Miningの画面(資料提供:NTTテクノクロス)

――横山さん

また、区の子育て政策はとてもたくさんあるのですが、これまでは、例えば電話の相談者が「ファミリーサポートセンターについて聞きたい」と言われると、机からマニュアルを取り出して答えていました。

システムにはナレッジ機能があり、「ファミリーサポートセンター」という文字に反応して、画面に自動的にマニュアルで「ファミリーサポートセンター」の内容を表示してくれます。

これも通話時間の短縮に役立っています。利用したマニュアルの履歴をお気に入り登録できるので、職員ごとに自分が良く見るものを取っておくことが出来ます。基本的な施策は全部登録し自動表記されるため、正確な最新の情報を間違いなく相手に伝えることが出来る良さがあります。

通話のテキスト化画面とナレッジ画面(資料提供:NTTテクノクロス)

――NTTテクノクロス 波連さん

電話がかかってくるとチャットのような吹き出しの形で会話が文字化されますが、事前にキーワードを設定しておくことで、例えば「虐待」というキーワードで設定をしておくと、それに紐づいて虐待通告の電話だということが判定されて、事前登録したマニュアル等のナレッジやチェックリストが自動表示されます。

この会話のときにはこれを聞いてくださいということをシステムが出すとともに、聞いたかどうか自動的にチェックをしてくれます。そのため、聞き漏らしがありません。通話が終わると、「あのー」とか、「えー」とかの不要語を自動削除してテキスト化されたものが出来るので、それをコピーして記録作成に使うことができて、事務処理の削減をすることができます。

――通話内容をリアルタイムで文字化することで、通話時間が短縮化されるのですね。さらに、キーワードに反応して画面にマニュアルが表示されることで、調べる時間も対応されますし、対応する方の経験に左右されないのが良いですね。システムを導入して変わった点はありますか?

――横山さん

児童相談所虐待対応ダイヤル「189」で電話がかかったときは、誰がこの電話を取ったのか、職員が皆一斉に電話を取った職員を見ています。ですので、リアルタイムで他の職員が同時並行的に社会調査をし、電話が終わった段階で社会調査が終わっているような状態です。

また、保護者と緊張感の高いテーマを1時間話す場合、話に集中するとともに、それを後で記録しないといけません。メモをとりながら電話をするのですが、二つの作業を緊張感のある会話の中でやるので、とても疲弊します。ですが、このシステムがあることで、後で確認ができるため、メモを取らなくてよくなりました。

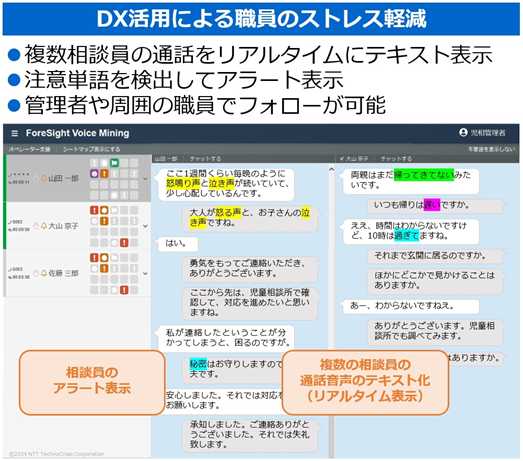

また、通話の間、上司も同僚も周りの職員が皆見てくれています。このシステムを入れて4年になるのですが、NTTテクノクロスさんが職員にアンケートを取ったところ、システムの導入は事務作業の削減が目的でしたが、意外にも職員は当初は思ってなかった、メンタルヘルスに良いという結果が出ました。

クレーム対応時、直接区役所に来られたら職員何人かで対応できます。しかし、電話では、電話を取った人が、通話が終わるまで一人で受けなければならなず疲弊します。ところがこのシステムでは、文字で皆が見てくれています。後ろで皆が聞いてくれているという安心感があります。上司は指示出しがすぐにできますし、若い職員さんには、電話が終わると皆がお疲れと言って、はげましの言葉をかけたりする。それだけでも絶対いいです。それがまた、チームでやっているという感じになっています。皆で、チームでやるという感覚があって、チーム力も上がりました。これも全く当初想定していなかった効果です。

働き方も変わりました。今までは職員が長い電話相談が終わった後で、上司にこんな電話でしたと報告していましたが、今では上司がリアルタイムで内容を理解できるので、報告時間がなくなりました。

もう一つこのシステムの良い点として、人材育成に使っています。先輩はどういうような感じで保護者と話しているのか、若い職員が会話を聞くことが出来ますし、逆も然りで、若い職員の電話に対して、先輩がここはもう少しこうした方が良いのではないかとアドバイスができます。どうしても児相は人対人なので、ちょっとした言葉の使い加減で、関係性が良くなったり悪くなったりしますので、そういったことがOJTで使えるというのが非常に効果的ですね。

――チーム力が上がったというのは素晴らしいですね。チームで通話の終了時に社会調査が終わっていたり、チームで取り組めることで職員のメンタルヘルスの改善や人材育成にも繋がっていたりするのですね。電話内容を同時に見ることができる人はどのぐらいですか?自分の仕事をしながら電話がかかってくる度に画面を見るのは大変ではないですか?

――横山さん

うちの児相は、一時保護所も含めると職員が200名いますが、このシステムのアカウント数としては110で、児童福祉司と児童心理司、うちは子ども家庭支援センター機能も一体化していますので、不登校相談や育成相談を行っている家庭支援ワーカーも入れています。

システムが浸透したのは、業務端末1台でやれるので、他の仕事をしていても画面を切り替えるだけでシステムを見ることが出来るため、電話内容が気になるなというとき、長い電話だなとか、応対している職員が苦い顔をしていたり、アラートが出ていたりする時に、画面を切り替えて見ています。アラートというのは、例えば、傷やあざ、不登校とか、暴力とか、上司出せとか、この野郎とか、そういうキーワードを事前に登録しておくと、そうした発言があったときにアラートが表示されます。

通話のテキスト化画面とナレッジ画面(資料提供:NTTテクノクロス)

――アラートは便利ですね。文字画面に色がつけば、皆が異変に気付くことが出来ますね。ところで、こうした音声や文字の記録はどのように蓄積したり、活用したりされているのですか?

――NTTテクノクロス 波連さん

過去の通話は、一つ一つの通話ごとに一覧の形で記録が残っているイメージになります。

――AIの活用について教えてください。

――NTTテクノクロス 角さん

AIを活用しているのは、音声をテキスト化する部分です。導入時に江戸川区様から100時間ぐらいの音声データを提供していただいて、それを人が耳で聞いて書き起こした正解データと、通話データを二つ学習させて、この音はこの文字だよとAIに学ばせて収めるという形をとっています。

――「ForeSight Voice Mining」を導入された自治体は現在どれぐらいあるのですか?

――NTTテクノクロス 角さん

2024年8月時点で、江戸川区様をはじめ、宮城県様、金沢市様など10自治体です。

――横山さん

最初の半年間は10台で試行して、それから本格稼働しました。うちの区はDX化の推進を図っており、また全国から多くの視察を受けています。ただ視察に来られる地方の自治体の方は導入にあたり、やはり財政のことで悩まれるようです。

また、うちは区児相だったから良かったのではないかと思う面もあります。区児相は都道府県児相と違って、企画部門と現場部門が一緒の部署として働いているので、導入としてスムーズにいくような気がします。都道府県児相だとしても、導入するときに、企画部門が現場に足を運んで、ベンダーさんに来ていただいて研修会を開いたりなどすれば良いのではないかと思います。

このシステムは、特にそんな操作性もないので、本当に日々の電話が文字化されるという単純明快なものなので、そこを分かっていただければ導入は非常にスムーズだと思います。児相では一日約500件電話対応しておりますが、区民からの相談や問い合わせは多岐にわたり、これにはナレッジが使えると思います。こういう困りごとには区のこんなサービスが良いか、速やかに適切なサービスの説明をすることが可能となり、区民サービスの向上にもつながっています。児相に関わらず、どこの部署にでも使えますし、マニュアルのペーパーレス化にもなります。

最近、うちでは知識よりも対応型のマニュアルを入れました。英語しかできない外国人から電話があると、対応をどうしたらいいか、英語の文例を作って英語のできる職員に繋ぐとか、電話番号と名前を聞くとか、対応のマニュアルを入れています。若手職員が疲弊するのは、対応が分からないときです。知識を教えてほしいというよりは、このときどうしたらよいのか教えてほしいという要望があるので、システムに聞けるようにすれば良いと思います。

システム障害はほぼないですし、職員間のモチベーションが低くなったということも全くないです。操作性も楽ですし、保守も特に問題はありません。

――職員の抵抗がないのは、操作性が簡単なことや、ナレッジ機能などを使って便利だという実感があるからなのですね。システムを入れた効果はどのように示すことができますか?

――横山さん

よくニュースで児相は大変だ、忙しいと言われますが、どのぐらい働いているのかというと、統計が唯一のエビデンスになります。このシステムを使うことで、例えばある児童福祉司が月曜から金曜の1日8時間勤務、週5日の40時間勤務の中で、何分何秒電話しているのか、これが全部記録されますので、児童福祉司の1週間の電話対応の平均時間や、電話対応に何分何秒充てられているのかが初めて出ます。

1件あたりの平均時間も出ます。また、アラートが何回も出るような緊張度の高い電話を取った職員も分かるので、管理職がフォローできますし、人事体制、組織体制を検討するときに、職員の増員を要望するのに、こうしたデータを示すことができます。

また、虐待の4類型に関する文字を設定しておけば、どの種類の虐待の通告が多いかを把握できます。職員の働き方が可視化されて、説得力のある資料になりますね。事務効率化した分を、お子さんとの面接とか施設訪問、保護者の指導ということに当てていくので、そういったところで、効果をお示ししていくことができると思います。

最近ではSNSを利用した相談も多く見られますが、江戸川区児相では、電話相談が主流です。SNSは即答できなかったり、相談者が自分の気持ちを文章化することが難しかったり、匿名であるため、困ったときだけ相談するような単発の相談が多くて、連続性がないそうです。コロナ禍のときに使われていたオンラインによる相談も、現在は続いていないそうです。

電話だとすぐ声で応えてくれるという人間の安心感があるのではないかと、横山さんは言われていました。電話相談は、行政のあらゆる場所で行われており、このシステムは児相に限らず、電話相談のどんな場面でも活かされるのではないかと思いました。

電話相談は応答するだけでなく、その内容を必ず記録しておくことが求められますし、記録をすることで、電話対応のノウハウを蓄積し、今後の対応に生かすこともできます。長時間にわたる電話対応の内容をAIが自動でテキスト化し、生成AIを活用して今後さらにそれらを上手く要約してくれるようになれば、行政の効率化とともに人々の暮らしの安心にさらに寄与することでしょう。

本連載で取り上げて欲しいテーマや事例がございましたら、お問い合わせフォームにご意見をお寄せください。読者の皆様に寄り添った連載を目指して参ります。

編集:AIsmiley 編集部

【澤田光の行政×AI最前線】バックナンバー

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら