生成AI

最終更新日:2024/05/30

澤田光の行政×AI最前線 第12回

澤田光の行政×AI最前線 第12回

人工知能(AI)により、必要な情報が必要な時に提供されるようになるSociety5.0を目指して、行政の情報化が進められています。しかし、自治体の現場では、「実際何に取り組んだら良いのか?」、「やれと言われてもどうしたらよいか分からない」、「そもそも何から手を付ければよいのか?」など、戸惑う声も多く聞かれます。どうしたら自治体でAIの活用が進むのでしょうか。

【澤田光の行政×AI最前線】では、実際にAIを活用した取り組みを行っている自治体の事例をご紹介し、そうした疑問に答えていきます。

超少子高齢化が進み、日本社会の人材不足が問題となっていますが、地方公共団体においても、今後の人材不足問題は深刻で、行政の効率化が求められています。横須賀市ではこの問題に取り組むために「生成AI開国の地」として、全国で初めてChatGPTの全庁的な活用を始めました。ChatGPTの導入をはじめ、推進を担う横須賀市経営企画部デジタル・ガバメント推進室の太田耕平さんにお話を伺いました。

※デジタル・ガバメント:行政のデジタル化を進め、それを契機に、行政サービスの内容や提供方法、行政組織のあり方などを刷新する。併せて、社会的課題の解決を進め、安全安心かつ公平、公正で豊かな社会の実現を目指すこと(横須賀市資料より)

横須賀市経営企画部デジタル・ガバメント推進室

太田耕平さん

――ChatGPTの全庁的な活用に取り組むようになったきっかけは何ですか?

――大田さん

2023年明けからChatGPTが大々的に報道され、3月15日にChatGPT-4がリリースされたときに、ChatGPTがメディアに取り上げられる回数が増えました。GPT-4が公開されて、日本語の組み立て能力が上がっており、実務に使えるのはないかと考えました。2023年3月29日に、市長からChatGPTで何か考えられないかと話がありました。

安全性を確認して、4月20日から全庁的に実証実験を行い、6月5日から実装しました。全庁的な実装は全国初だと思います。

――ChatGPT-4のリリース後、実装までが大変速かったですね!安全性の担保をしながらどのように達成されたのでしょうか?

資料提供:横須賀市

――大田さん

ChatGPTを直接ブラウザ経由で使っているわけではなく、(株)トラストバンクが提供する自治体専用ビジネスチャットツールの「LoGoチャット」にChatGPTのAPI機能を連携して使っています。

2023年3月1日にOpenAIの規約が変わり、API連携で使う場合、送り込まれた各データはAIの学習に利用しないと明確な規約の変更があったので、API連携すれば一定の安全性は担保できるだろうと考えました。

あとは技術的にChatGPTとLoGoチャットを繋げることができる職員、プログラムを書ける職員がいたということが、全国初になれた理由です。

――実証実験ではどのような成果が得られましたか?

出典:https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0835/nagekomi/documents/yokosuka-chatgpt-2-houkoku.pdf

――大田さん

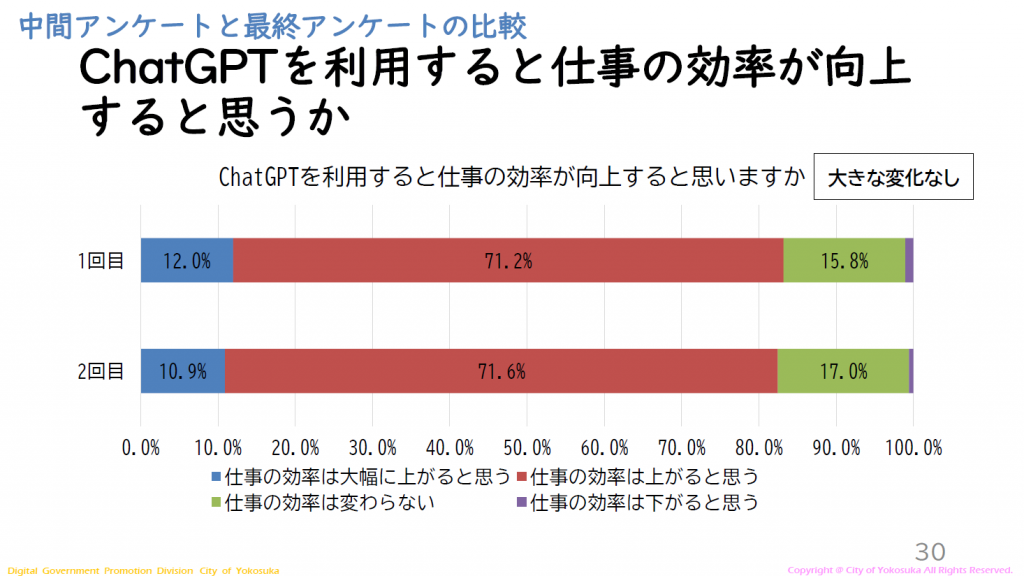

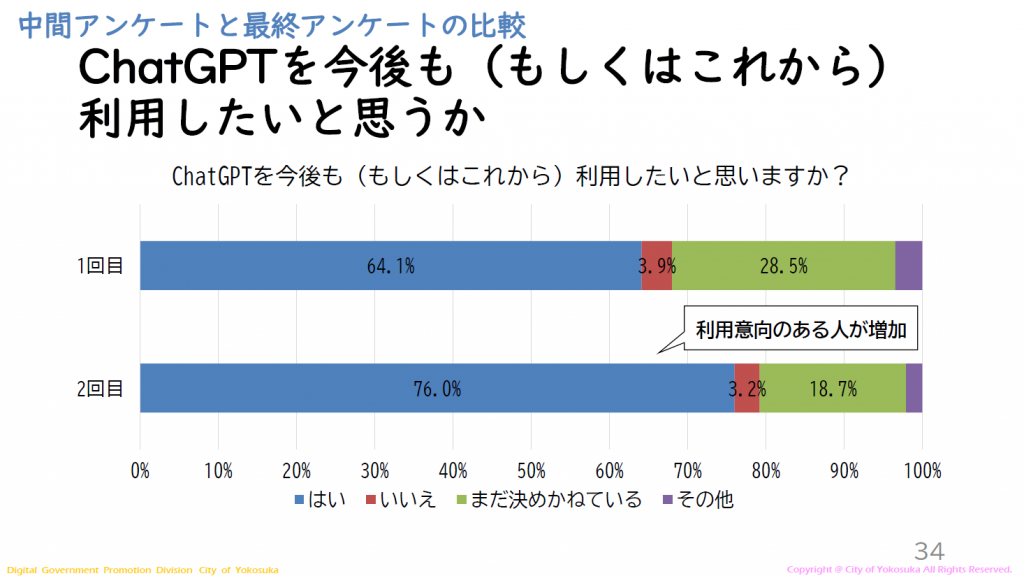

職員のアンケート結果では、「仕事の効率が上がる」と答えた職員、「継続して使いたい」と答えた職員が約8割いました。ヒアリングでも仕事の効率化が見られた事例が見受けられたので、実装フェーズに入りました。また、当時3.5-turboを使っていましたが、実証中にかかった費用は1万円弱で(人件費を除く)、費用対効果が非常に高いということで、実装に踏み切りました。現在は3.5-turboの限界を感じているので、一部の職員については、4.0に機能を引き上げています。(自己申告でやる気のある職員の挙手制)引き上げると20倍から30倍程度コストが上がる見込みです。

LoGoチャットを使っている職員が3,800人、正規職員だけだと3,200人です。トークルーム数でいうと1,900人ぐらいですので、実際にLoGoチャットを使っているのは半数ぐらいです。災害時だけ使う人も結構います。それでも、アクティブにLoGoチャットを半数の人が使っているというのは、割合としてはかなり高い数字だと思います。全国初として報道されたおかげかもしれません。既にLoGoチャットはインフラになっています。LGWAN(総合行政ネットワーク)でも使えますし、即時性もあります。LoGoチャットがなければ、ChatGPTの全庁展開はできなかったと思います。

出典:https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0835/nagekomi/documents/yokosuka-chatgpt-2-houkoku.pdf

――LoGoチャットの導入がインフラになった訳ですね。どのようなやり方でChatGPTを利用されているのですか? また、どのようなメリットがありますか?

――大田さん

LoGoチャットとChatGPTを連携させ、LoGoチャットの中にChatGPTのボット部屋を作りました。全職員のスマホにChatGPTがボコッと生まれた感じです。LoGoチャットのアプリはほとんどの職員の携帯端末に入っているので、携帯を開くとChatGPTが使えるようにしました。もし、新たにChatGPTのアプリを入れたとしたら、セッティングとかいろいろあって普及しなかったと思いますが、LoGoチャットをかませているのが成功した大きな要因だと思います。

メリットは、文書の下案の作成ですね。文章は書きだしが一番面倒くさいので、なんとなく下案を書いてくれると手が入れやすい。文章生成が得意なAIですので、ここのところが一番使い道があるかなと思います。

消防の方の事例で、普段は救急活動であったり、消防業務にたずさわったりしておられますが、異動で消防法による査察業務とかに携わる場合があって、行政文書を急に作らないといけないことがあります。ところが、「今までメールを打ったことがない」「行政文書を急に作れない」というときに、ChatGPTが一定レベルまで引き上げてくれる。これはChatGPTのすごく良い使い方だと思っています。

――最初の調査結果を見せていただくと、検索エンジンの代わりに使っている人もいて、そのために満足のいく結果が得られないという人がいましたが、そのような使い方ではないということを研修しておられるのですね。

――大田さん

スキルアップのために研修をしています。全員参加を強制しているわけではなく、やる気のある人のみが対象です。第1回の参加は400人で、これまで横須賀市がやった自主参加の研修の中で、一番参加が多かったですね。全体的な底上げになっていると思います。一部の人だけが良く知っているというのではなく、全体的になんとなく詳しい、知っているというレベルにしたいと思っています。

今日もプロンプト作りの第一人者である深津貴之さん監修で、実際にライブで出演いただいて効果的なプロンプトについて1時間半の研修を行いました。深津さんは大変お忙しい方ですが、横須賀市AI戦略アドバイザーとしてお越しいただいています。横須賀市が4月18日に、「自治体初!横須賀市役所でChatGPTの全庁的な活用実証を開始」という報道を出したときに、たまたま深津さんがTwitter(現:X)で「わが地元良くやった」と投稿されていました。それまで深津さんが横須賀市民であることは知りませんでしたが、「知見が必要なら提供したい」とツイートされているのをみて、「ぜひお願いします」とこちらからご連絡しました。その後は、市長とも毎月定期的に会っていただいて、生成AIの未来を語りながら、方針を定めて進めていただいています。

深津貴之 氏

THE GUILD 代表

note株式会社 CXO

Stability AI Japan アドバイザー

出典:https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0835/nagekomi/documents/yokosuka-chatgpt-2-houkoku.pdf

――デジタル職員の採用や養成はされていますか?

――大田さん

デジタル専門の職員養成は実施していないのですが、ビジネスプロセスマネジメント、業務を分解して、ボトルネックを見つける研修は行っていますね。職員採用についても、デジタル枠はありませんが、専門官は置いています。もともと渋谷区でデジタル化を進めてきた松本専門官に来ていただいており、今年で3年目になります。また、昨年度からGoogleとタッグを組んで、Googleによる庁内研修も行いました。新しいテクノロジーを使うとこんなことができるというような内容の研修を、延べ460人程度が受講しました。

私はデジタル・ガバメント推進室に来る前は、都市戦略課という課にいて、スマートシティを担当しており、Googleとの連携など、新しいテクノロジーを使ったまちづくりを推進しておりました。今年度からスマートシティ事業がデジタル・ガバメント推進室に移管されたので、私もこちらに異動しました。スマートシティとデジタル・ガバメントはコインの表と裏みたいな関係で、それでうまくかみ合ったのではないかと思います。

――今後の展開はどのように考えておられますか? 市民サービスへの活用はどうですか?

――大田さん

先々はあると思いますが、市民サービスへの活用はまだ先かなと考えています。行政の仕事って間違えられないですよね。安易にそこに手を出すのは、間違う前提でというのはどうかという議論もありまして、我々はまだ先かなと思っています。

まずは庁内でのChatGPTの利用促進、将来的には、庁内の問い合わせにChatGPTを使っていきたいと考えています。役所内での電話のやりとりもけっこうありますが、電話をかける方も、かけられている方も、時間を浪費するので、ChatGPTでその時間を無くせないか考えています。ChatGPTを部品として行政サービスの効率化に使うことを検討しています。

職員の活用状況をアンケートによって測り、アンケートの結果を基に、「チャットGPT通信」による情報の発信や、深津氏による研修を行い、10月には市役所内でのプロンプトコンテストの実施(予定)が行われるなど、EBPMの実践によって、横須賀市のChatGPT活用は進められています。

EBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング):エビデンスに基づく政策立案。政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすること。

新しいテクノロジーは現場で使われてこそ意味がありますが、行政においては実装に至るまでのハードルが高く、なかなか進んでいないのが現状です。果敢に挑戦する横須賀市の今後のチャレンジと進化が楽しみです。

本連載で取り上げて欲しいテーマや事例がございましたら、お問い合わせフォームにご意見をお寄せください。読者の皆様に寄り添った連載を目指して参ります。

編集:AIsmiley 編集部

【澤田光の行政×AI最前線】バックナンバー

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら