生成AI

最終更新日:2024/03/12

澤田光の行政×AI最前線 第11回

澤田光の行政×AI最前線 第11回

人工知能(AI)により、必要な情報が必要な時に提供されるようになるSociety5.0を目指して、行政の情報化が進められています。しかし、自治体の現場では、「実際何に取り組んだら良いのか?」、「やれと言われてもどうしたらよいか分からない」、「そもそも何から手を付ければよいのか?」など、戸惑う声も多く聞かれます。どうしたら自治体でAIの活用が進むのでしょうか。

【澤田光の行政×AI最前線】では、実際にAIを活用した取り組みを行っている自治体の事例をご紹介し、そうした疑問に答えていきます。

「広島AIプロセス」が合意されたG7広島サミットの地である広島県。今回は、強みであるモノづくりの技術と、原爆から復興したチャレンジ精神とで、イノベーション立県を目指して、広島県が取り組んでいる「ひろしまサンドボックス」の取り組みをご紹介します。

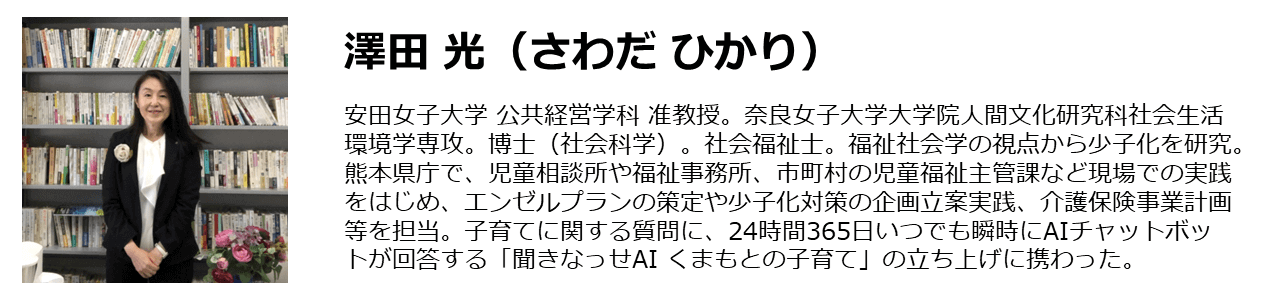

広島県庁にお伺いし、「ひろしまサンドボックス」について、イノベーション推進チーム 地域産業デジタル化推進担当課長の金田典子(かねだのりこ)さんと、主査の村上桂太(むらかみけいた)さんにお話を伺いました。

イノベーション推進チーム 地域産業デジタル化推進担当

課長 金田さん(写真右)、主査 村上さん(写真左)

――「ひろしまサンドボックス」とはどのような取り組みなのですか?

――村上さん

ひろしまサンドボックスは、デジタル活用によって地域課題解決を図って、実際に社会に実装するために、様々な人や企業がチャレンジする場というのがコンセプトです。「砂場」のように、作ってはならし、作ってはならしというイメージでこういう命名にしています。つまり、メッセージとして、何をやってもいいですよ。失敗してもいいですよ、何度でも試行錯誤しましょうというコンセプトで、オープンな実証実験の場を作っていこうというのがサンドボックスの事業です。

スタートアップの企業や、地場の既存の企業、自治体、大学など様々なプレイヤーがここに集まって、トライアル&エラーを繰り返して商品やサービスを社会実装させようとする取り組みです。

サンドボックスには3つの特徴があります。

1つ目は、誰もがチャレンジ可能ということです。県内外も問いませんし、企業だろうと個人だろうと問いませんし、これまでの実績も問われません。とにかくチャレンジしたい人たち集まってくださいということです。素人だけが集まってもなかなか進まないので、ベンチャーキャピタルなどをメンターに入れたりして、一緒に事業のブラッシュアップをしたり、集まったチャレンジャー同士のコミュニティを形成したりしています。

2つ目は、フィールドの提供です。県内の様々な場所をフィールドとして提供します。広島は、山、海、中山間部、都市部などいろいろな場所がありますので、そういった場所の多様な課題を解決するような実証フィールドを提供します。

3つ目は、リソース支援です。サンドボックスは2018年から始めましたが、最初は、3年で10億円というかなり自治体としては思い切った予算をつけて始めました。その後は、コロナ渦にスタートしたサンドボックスの中のプロジェクトであるD-EGGSプロジェクトを開始しました。D-EGGSの「エッグ」はアイデアの卵という意味を兼ねています。実証実験に1,300万円と、県外の企業に滞在費として最大1,000万円の支援をしました。

――かなり資金面でしっかり予算をつけられたのですね。具体的にはどのような事業をされていますか。

――村上さん

2018年は、自由提案型一本だったのですが、その後メニューを追加したり、実証から実装へとフェーズが変遷したりしており、今は大きく分けて「実証プロジェクト」「サポートメニュー」「人材育成メニュー」という3本の柱でやっております。

「実証プロジェクト」の自由提案型では、9つのコンソーシアムで実証実験をしました。例えば、「島しょ部傾斜地農業に向けたAI/IoT実証事業」では、レモンの栽培にIT技術を活用し、栽培環境のデータセンシングや、衛星写真やドローンを使ってデータを集め、AIが作業計画を提案するなど最新のデジタル技術を使って農業のスマート化に取り組んでいます。

これにより、現地を巡回する時間が28%削減できたり、作業効率が1.3倍から1.5倍に増えたりといった成果がありました。こういった新しい技術は、新規就農者の人たちの作業支援にもこれから活用することができると考えています。

また、「スマートかき養殖IoTプラットフォーム事業」では、牡蠣の幼生をAIが画像で自動判別する幼生検出アプリを開発しました。70%ぐらいの確率で検出できるそうです。

3年間の実証試験後は、県の水産課が成果を引き継いで、2024年度の実用化を目指し取り組んでいます。県庁各課の専門部署との知見とそのあとの引継ぎを見据えてしっかり共有しながらやっています。

資料提供:広島県

――村上さん

また、「D-EGGS PROJECT」は全国から391件の応募があり、その中から30件を採択しました。

例えば、株式会社エイトノット(大阪府堺市)の「自律航行小型EV船のオンデマンド運行」では、小型のEV船にセンサーを取り付けて、離岸から着岸まで全自動で航行できるシステムの実証実験を行いました。

現行法では必ず免許を持った船長が乗らないといけないので、まずは技術実証ということで、船があらかじめ設定したルート、a地点からb地点まで行く間に障害物をカメラやレーダーで探知してそれをよけて無事だと判断したらまたルートに戻る実証実験をしました。最終目的としては、旅客や物流を無人船でやりたいそうです。

他にも、株式会社ユーリア(愛知県名古屋市)が開発した「2分でわかる栄養過不足尿検査」では、パレットみたいなシートに尿をかけると成分によって色が変わるのですが、それを専用のアプリで読み取ると、あなたの今の健康状態はこのようになっていますと、見ることができるようなアプリシステムを開発されました。

株式会社MITAS Medical(東京都港区)は、遠隔で眼科の検診ができるシステムを開発されました。これはスマートフォンに装着できる眼科用の目を撮影する機械です。僻地や離島など、眼科が近くになくて、船に乗ったり、バスにのったりして1日がかかりで眼科に通わなければならないようなところでも、これを使って目を撮影してデータで送れば、眼科医が診断することができます。

資料提供:広島県

――サンドボックスでは、県内外から応募が可能ですが、広島以外の会社が成果を出した時の広島県のメリットはどういうところにあるのですか?

――金田さん

よく問われるのですが、コンセプトとして、サンドボックスは県内外、国内外から技術とアイデアを持っているプレイヤーやスタートアップに広島にきていただくことで、広島県にメリットがあるのです。

例えば広島県の課題として、専門医が本当に偏っていて、中山間地域には診療所はあるけれども専門医を駐在させるリソースをさけないということがあります。先ほどお話しした遠隔医療のように、それを解決するソリューションをマッチングしていくこと自体が広島県の課題解決になります。もちろん、広島県内の企業がベンダーに育ってほしいけれども、広島県内にオフィスを作っていただければ、企業誘致につながっていくということもあります。

Yper株式会社(東京都品川区)の「屋外用自動配送ロボット」は、県外のスタートアップですが、スタートアップには量産化のリソースがないので、広島の製造業者と業務提携することもメリットの一つとして考えています。道路交通法の改正法が施行されて、特殊小型車両と定義づけられて、公道を走れるようになりましたので、細かい運用ルールなど決めて行かないといけないことはありますが、実装先があればすぐにサービスにできる状態ではあります。

こうしたD-EGGSの30のプロジェクトの中から、5つのプロジェクトを「サキガケプロジェクト」として、現行法では障壁があり、そこをクリアしないとなかなか実装できない案件を広島県も一緒にサポートしながらなんとかクリアできるように進めています。

――2つ目の柱である「サポートメニュー」はどのような内容ですか?

――村上さん

2021年から「RING HIROSHIMA」で、実証実験をできるほどのステージにはまだ進んでいないけれども、こういったアイデアがあってなんとかビジネス化したいとか、あるいはもうちょっとスケールアップしたいという人たちを「RING HIROSHIMA」の中でチャレンジャーと名付けて、そういった挑戦者を募集するとともに、彼らをメンタリングするセコンドを募集して、挑戦者とセコンドをマッチングして、セコンドがアドバイスをしながら事業計画をブラッシュアップさせていく取り組みをやっています。

ファイトマネーの100万円は、何に使っても良く、自由に使ってくださいと提案しています。1年目、2年目ともには20件採択しましたが、2年目は100件を超す応募がありました。

セコンドのマッチングは、それぞれご希望があったりしますし、その中で、この「RING HIROSHIMA」を運用するのに、専門的なITコンサルの事業者に事務局を委託して、彼らの知見も借りつつできるだけベストなマッチングになるようにやっています。このファシリテートがないと、なかなか行き詰まることもあるので、事業計画を作成して事業モデルに成長させる、側面からアシストしていく事務局の機能は大事なところです。

また、この「RING HIROSHIMA」の目的のひとつは、コミュニティの形成ですので、「RING HIROSHIMA」が終わった後も参加した人が引き続き関係性を続けていってネットワークを作っていくところを期待しています。採択した40件の1件1件の間のプロジェクト間、セコンドとセコンド間、チャレンジャーとチャレンジャーの間で、いろいろな企画でコミュニケーションを図っていただいています。今年は3年目になりますので、少しセコンドの条件のハードルを上げて、できれば広島在住の方にして、現在事務局が担っている役割を、セコンドの方が担っていくことをイメージしています。

具体的な事業例としては、(一社)One Smile Foundationの「笑顔探知カメラ」があります。これは笑顔を探知したらシャッターがおりるカメラを設置して、撮った笑顔が1円の寄付になるというシステムです。保育士さんが園児の写真をとって保護者に販売したりしても、なかなか工程に手間がかかるし、お金もかかりますが、このカメラで園児の笑顔の写真を自動で撮って、それを自動で記録していったものを、保護者がログインして選んで買うという実証実験を行いました。広島サミットのメディアセンターにも設置されたんですよ。

――サミットで!すごいですね。3本目の柱であるAI人材育成プログラム「ひろしまQuest」は、どのような取り組みなのですか?

資料提供:広島県

――金田さん

ひろしまQuestは、経産省のAI Questの広島版として広島県内の人材開発にフォーカスしたAI人材育成プログラムです。受講者数は、今年の1月末の累計で1,208人です。

3つのメニューがあり、1つ目は、e-learningです。「AIとは」から始まって、簡単な予測モデルをプログラミングします。例えば、天候や周辺のイベントなどの環境データを組み合わせて、お弁当の売り上げを予測しようとか、標準的には1週間から2週間でクリアするプログラムです。広島県在住か、広島県出身であれば他県の大学に在学中の学生にも、無償で提供しています。

2つ目のメニューは、e-learningを終了した人に、ハンズオン勉強会を実施しています。講師役としてSIGNATEのデータサイエンティストに来てもらっています。3つ目はコンペティションです。第一弾は、広島ならではの野球をテーマにピッチャーの配球予測を、オンラインで過去データを上げて、次の配球はカーブなのか、スライダーなのか、ゾーンを9等分したりして、そこを当てていく予測モデルを設計するコンペティションで、精度を競いました。過去のデータで答え合わせしていくので、結果のランキングも出すことができました。

昨年は、河川の水位予測をするアルゴリズムの作成を行いました。トップランナーを育てるというよりは、実際のリアルな課題やテーマに基づいたデータを扱って、参加者のデータリテラシーを上げていくようにしています。デジタルネイティブ層をターゲットにしています。また、広島市立大学と連携講座を行っています。

――今後はどんな展開を考えておられますか?

――村上さん

広島県の新たな挑戦として、2022年3月に、「ユニコーン10」というプロジェクトをスタートさせました。今後の10年間で、ユニコーン企業に匹敵するような企業を、これまでの既存の取り組みも含めて10社創出するプロジェクトです。総額100億円超のメニューを用意しています。うち70億円は、県外から来ていただいた企業の立地支援です。

また、コミュニティの形成を非常に重要な位置づけにしていまして、県庁から歩いて5分ぐらいの場所に、皆さんが集まれる場として「イノベーション・ハブ・ひろしまCamps」という施設を、県が直営で運営しています。サンドボックスの事業の発表会をやったり、「RING HIROSHIMA」でサポートした人たちが定期的にここに集まって、当時のメンターと協議したり、会員同士のコミュニティラボみたいな形で、イノベーション創出の場にしています。

国のデジタル戦略に先駆けて生まれた広島サンドボックスは、思い切った予算を用意し、それを県内で囲いこむのではなく、県内外や国内外からAI/IoTの事業アイデアを集めて、県全体をフィールドにして実証実験を行わせることで、県内で事業を発展させ実装に繋げて新事業を興すという、まさに大胆で緻密なイノベーション戦略です。

この取り組みは、一方で、国内に散らばるスタートアップにチャンスを与え、新たな起業家を発掘し育てるという日本のイノベーション立国にも貢献していますし、同時に、県内ではデジタルネイティブである若い層をAI人材として育てておられます。このように、サンドボックスのすべての事業は有機的に連携し、推進力のある素晴らしい取り組みです。サンドボックスの今後のさらなる挑戦が楽しみです。

ひろしまサンドボックスの詳細についてはこちらをご覧ください。

https://hiroshima-sandbox.jp/

本連載で取り上げて欲しいテーマや事例がございましたら、お問い合わせフォームにご意見をお寄せください。読者の皆様に寄り添った連載を目指して参ります。

編集:AIsmiley 編集部

【澤田光の行政×AI最前線】バックナンバー

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら