生成AI

最終更新日:2026/01/19

AIソリューションの種類と事例を紹介!

AIソリューションの種類と事例を紹介!

少子高齢化が進む中で、企業の「働き手不足」という問題はますます深刻化しつつあります。特に、従業員の知識や経験に依存しなければならない業務が存在する企業の場合、若い世代に知識や技術を継承していかなければなりません。しかし、人手不足に陥っている企業の場合、その継承がスムーズに進められなくなってしまうのです。

最近では、そのような事態を避けるべく、AI・人工知能を導入することで業務の自動化を図るというケースが多くなってきています。そして、その需要に応えるためのAIソリューションも多くなってきているのです。

では、具体的にどのようなAIソリューションが存在するのでしょうか。また、どのような分野でAIソリューションが活用されているのでしょうか。今回は、AIソリューションの種類や事例を詳しく紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

AIについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説

AIソリューションとは、その名前からも分かるように「AI・人工知能」を搭載したソリューションのことです。ソリューション(solution)という言葉には「問題解決」という意味がありますので、「AIを活用して問題解決に導くシステム」と考えれば良いでしょう。

AIは、世界的に見ても注目度が高まっている技術の一つであり、その市場規模も拡大傾向にあります。

アイ・ティ・アール(ITR)が2019年12月19日に発表した調査レポート「ITR Market View:AI市場2019」によれば、2018年度時点の国内におけるAI市場規模は、前年度比53.8%増となる199億5,000万円だったといいます。そして2023年度には、その約3.2倍となる640億円にまで達することが予測されているのです。また、2018年度〜2023年度の平均成長率も26.5%で推移するとされており、今後もさらなる成長が見込まれることがお分かりいただけるのではないでしょうか。

なお、AI市場にもさまざまな分野が存在しますが、その中で特に大きな成長が見込まれる分野として「画像認識」と「言語解析」が挙げられています。画像認識分野に関しては、これまで目視で行ってきたインフラや設備の点検作業への活用が進むと見込まれます。

また、言語解析分野では、「コンタクトセンターにおける顧客の声の分析」「文書管理などの実務への適用」といった導入事例が市場の拡大を支えているとされており、今後さらに幅広い分野への拡大も期待されています。

しかし、国内のAI市場規模は拡大傾向にあるものの、その市場規模の拡大に伴ってAI導入率も高まっているかというと、そうではありません。キーマンズネットが2019年に行った読者調査によれば、AIを「必要」と考えている人の割合は86%に上ったものの、「実際に活用している」と回答したのはわずか18%だったといいます。

また、矢野経済研究所が2018年に国内民間企業515社に対して行ったアンケートにおいても、AI導入率は2.9%となっています。これらを踏まえると、多くの企業がAI導入に踏み出せていないことがお分かりいただけるでしょう。

ただ、最近ではAIソリューションを提供する企業や、AIソリューションについて勉強できる講座を開催する企業なども多くなってきています。そのため、少しずつAIソリューションを導入しやすい環境が整備され始めているといえるでしょう。

AIソリューションを提供する大手企業が増加しているのも注目すべきポイントの一つです。例えば東芝では、「人に関わるAI技術」「モノに関わるAI技術」という2つのアプローチによって、人とモノが共に働く社会の実現を目指しています。「人に関わるAI技術」では、コミュニケーションAI「RECAIUS(リカイアス)」の提供を通して、人とシステムとのコミュニケーション活性化を図っています。また、多くの人が心地よく業務を遂行できる仕組みと、より効的な働き方の実現を目指しているそうです。

「モノに関わるAI技術」では、アナリティクスAI「SATLYS(サトリス)」を通じて、顧客それぞれの事業に有益な価値を見出すことを目的としています。また、識別や予測、要因推定、異常検知、故障予兆検知の実現など、全体の最適化・自動化を支援しているそうです。

AIソリューションを活用するための知識を養う講座や、実践経験を積むための実践講座を開催している企業も存在します。その一例としては、kaggle社が提供しているkaggle(カグル)というサービスが挙げられるでしょう。kaggle(カグル)は、2010年から提供が開始された予想モデリングおよび分析手法関連プラットフォームです。2017年にGoogleがkaggle社を買収したことで、Google傘下の企業となりました。

そんなkaggleは、コンペ形式で提供されているサービスであり、まず企業などが「AI技術を活用する必要がある課題」を投稿し、kaggleに登録しているユーザーがその課題を自らの知識で解き、ベストなモデル構築を目指していくという仕組みです。

そして、提出した課題に関してはすべて採点が行われ、ランキング形式で点数がサービス上に掲載されます。課題の提出期間が終了し、見事ランキング1位を獲得したユーザーには、課題を掲載した企業への無償利用権と引き換えに賞金を受け取ることができるわけです。

そのため、AI人材としての経験を積んでいきたい人にとって、報酬を得ながら経験を積める貴重なプラットフォームといえるでしょう。もちろん、AIの専門知識を持つ担当者がいない企業にとっても課題をスムーズに解決できるため、双方にとってメリットのあるプラットフォームといえるのです。

なお、kaggleで行われているコンペの種類は多種多様です。たとえば、アメリカ国土安全保障省が掲載した「空港のセキュリティースクリーニングの認識アルゴリズム」を競い合うコンペは大きな注目を集めました。日本からもメルカリが掲載した「販売者への自動価格提案アルゴリズム」を競い合うコンペが掲載されています。そして、これらのコンペにはすべて無料で参加できるという点も大きなポイントといえるでしょう。

AI(機械学習やディープラーニング)を勉強し始めたばかりの人の場合、いきなりコンペに参加するというのはハードルの高い行為のように感じられてしまうかもしれません。しかし、kaggleはAIの勉強を始めたばかりの人にも優しく設計されているため、安心して取り組めるでしょう。

たとえば、初心者向けの機能のひとつとして「Kernels(カーネル)」というものが存在します。Kernelsでは、各データセットに他のユーザーが構築した予測モデルのコードや説明などが丁寧に記載されています。

あくまでも一例ですが、「このコンペのデータではAの事前処理をデータセットに加え、Bのモデルを用いて予測したらCの精度が出ました」といったように、初心者でもしっかりと理解できるように説明が付け加えられているものも多いため、まだ勉強を始めたばかりの人でも理解を深めながら取り組むことが可能です。

また、「Discussion(ディスカッション)」という機能も備わっており、ここでは世界中のデータサイエンティストや機械学習実装者とコミュニケーションをとることができます。最新のモデリング情報であったり、これまで上手くいかなかったデータセットの処理方法であったりと、最先端の知識や知恵を入手することもできますので、初心者にとっては特にメリットの大きい場所といえるのではないでしょうか。

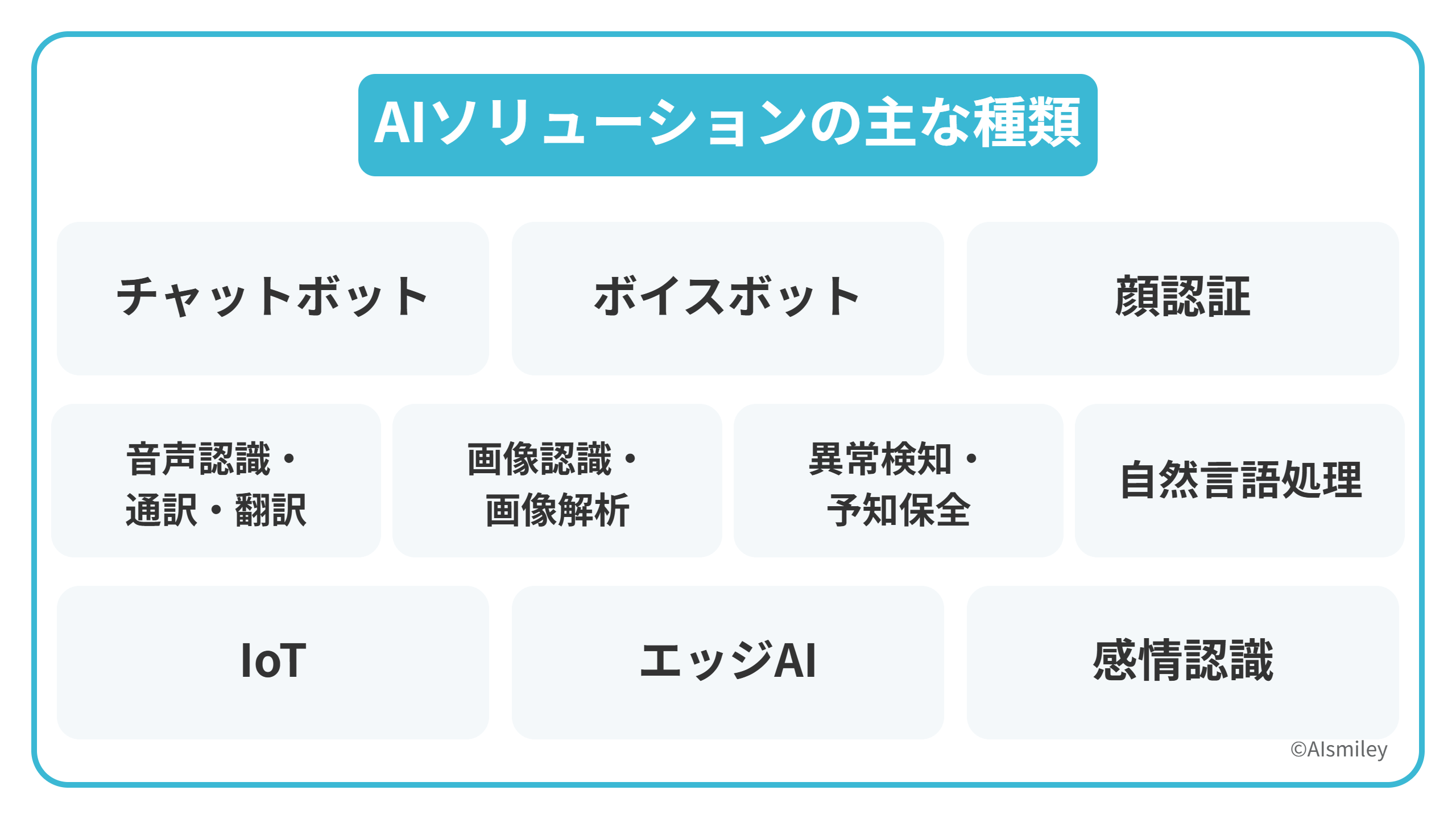

AIを活用したソリューションの中には、さまざまな用途の製品が存在します。ここからは、いくつか代表的なAIソリューションの機能や特徴などを見ていきましょう。

AIsmileyでは、AIの資格を保有したコンサルタントによる無料相談を承っております。あなたの業務で「どんなAIが活用できるのか」、「他社はどのような取り組みをしているのか」といったトレンド把握をしたい方、「本格的にAIを導入したい」「PoCをどこのベンダーにお願いするべきか迷っている」方などは是非お気軽にご相談ください。ご相談頂いた方にはオリジナルのカオスマップや比較表をプレゼント中です。

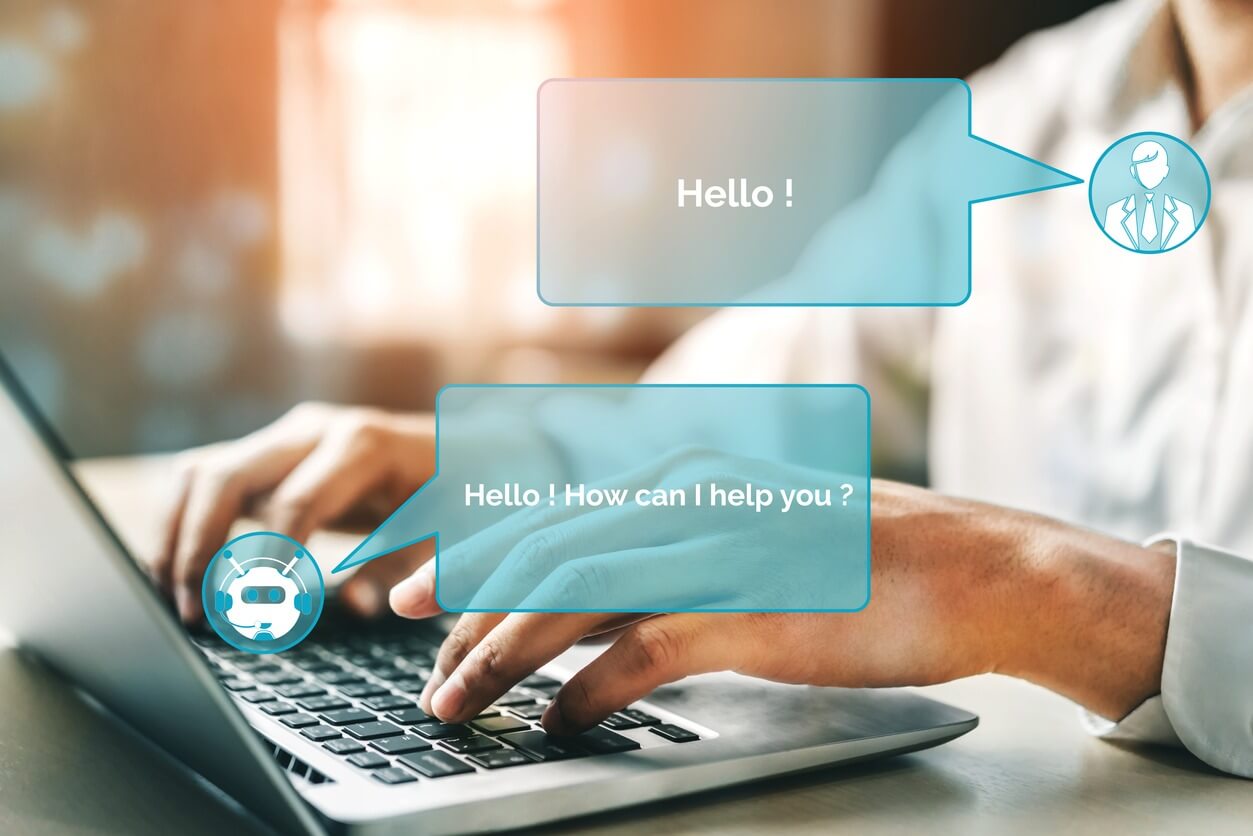

チャットボットとは、「チャット(Chat)」をする「ロボット=ボット(bot)」のことです。チャット形式で、打ち込んだ文章に自動回答してくれるものをイメージされる方が多いかもしれませんが、最近では「AIスピーカー」という音声会話タイプのものも存在しています。

そんなチャットボットは、大きく分けると「AI型」と「シナリオ型」という2つの種類が存在します。「チャットボット=AIが搭載されているもの」という認識を持たれている方もいらっしゃるかもしれませんが、必ずしもすべてのチャットボットにAIが搭載されているわけではありません。シナリオ型のチャットボットに関しては、AIが搭載されていないのです。

「AI型」のチャットボットは、「機械学習型」といわれる仕組みを採用しており、文章全体の意味を理解した上で回答を返す特徴を持っています。また、機械学習型の場合、過去のデータを蓄積して学習していくため、その学習を重ねるごとにチャットの回答精度が向上されていくのが大きな特徴です。

一方の「シナリオ型」は、AIが搭載されていないため、「Aという単語が含まれていたらBを返答する」といったルールを人間が事前に設定しておかなければなりません。また、AI型のように学習を重ねていくわけでもないため、不適切な返答が行われてしまう場合には、担当者が自ら修正を行う必要があります。

ボイスボットとは、AI(人工知能)が搭載されている音声認識のソフトウェアを用いて、ユーザーが音声によってシステムを操作する仕組みを指します。このボイスボットを利用すれば、一般的なIVR(自動応答ツール)のように、受話器から流れてくるガイダンスを聞きながら番号ボタンを押す必要がありません。長い音声ガイダンスを最後まで聞き続ける必要もないため、ユーザーにとっても時間短縮につなげられるという大きな魅力があるのです。

このような魅力があることから、ボイスボットは主にコールセンター業務の効率化を目的に導入されるケースが多くなっています。コールセンターのオペレーターは、日々寄せられる顧客からの問い合わせやクレームに対応しなければならないため、精神的な負担が理由で離職率が高くなることも珍しくありません。

その点、ボイスボットを導入すれば、音声認識によって着信の振り分けを自動化できるようになるため、オペレーターの負担を大幅に減らすことができるのです。また、多く寄せられる質問に関しては、AIによる自動回答によって業務効率化を図ることもできるため、オペレーターのストレス軽減という点でも非常に大きな魅力があります。

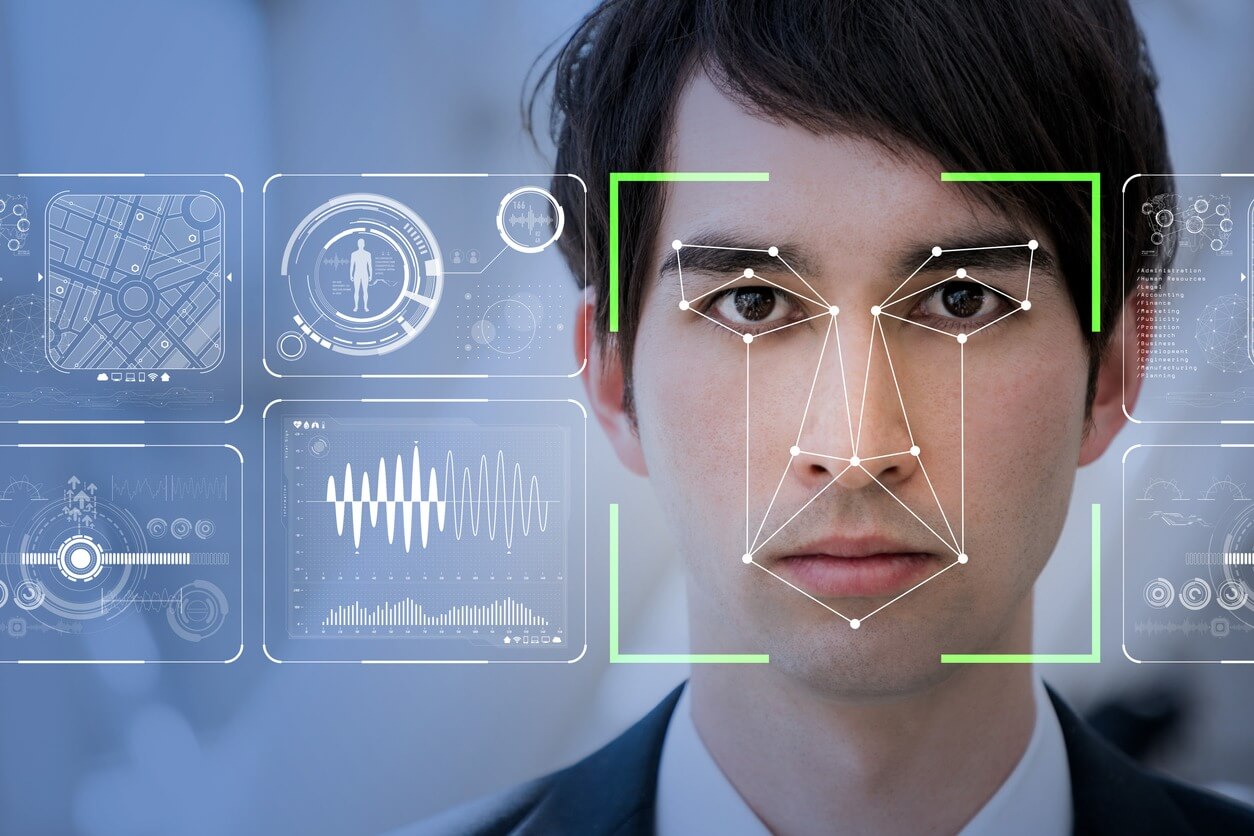

顔認証AIソリューションは、AI搭載型のカメラを活用することによって、より高度な情報を読み取るソリューションです。高い精度で人の顔を判別できることから、セキュリティの分野で多く使用されている傾向にあります。

また、昨今は新型コロナウイルスの影響で、マスクを着用して外出するのが一般的となりました。そのため、マスクを着用した状態でも高い精度で顔判別を行う必要性が出てきたわけですが、最近はマスクを着用した状態でも顔を認証できるAI顔認証エンジンも登場しており、注目を集めています。

さらに、非接触で検温できる機能が備わったAIソリューションなども増えてきているため、セキュリティ面だけでなく、従業員や顧客の健康チェックという面でも大きなメリットが生まれているのです。

音声を認識してテキストに変換する「音声認識AI」を備えたAIソリューションも、さまざまな業界で活用されています。音声認識AIとは、コンピューターを用いて音声データをテキストデータに変換する技術のことです。AmazonのAlexaやiPhoneのSiriを利用したことがある方も多いのではないでしょうか。これらはまさに、音声認識AIの技術が用いられているサービスのひとつです。

こういった技術を活用したAIソリューションを導入することで、音声ベースの問い合わせを自動でテキスト化したり、顧客の声を分析して感情を推測ができるようになります。そのため、サービスの品質を向上すると同時に顧客対応の効率も高まります。

また、コールセンターに電話した際、「○○の方は1を押してください」といった自動音声による対応を受けたことがある方も多いでしょう。これは自動音声応答装置(Interactive Voice Response)と呼ばれるもので、コールセンターでは一般的に用いられています。

ただ、最近はさらに進化した技術が活用され始めており、「○○したい」「○○できなくなってしまった」といった顧客の声を音声認識AIによって分析し、AIが適切な担当者への振り分けを行うといったことが可能になっているのです。中には、最後までオペレーターを介すことなく音声認識AIシステムだけで完結するものも出てきており、今後はAIがすべての顧客対応を行うのが一般的になる可能性も少なくないでしょう。

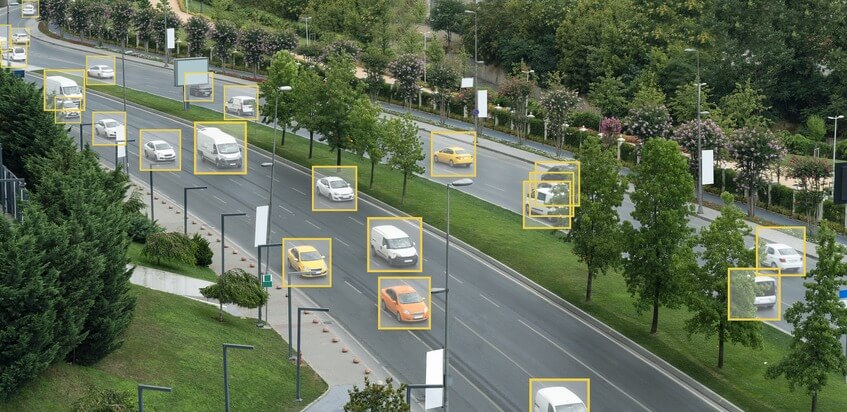

「その画像に何が写っているのか」を認識する技術の「画像認識」を活用したAIソリューションも多くの企業で導入されています。近年は、深層学習(ディープラーニング)という手法によってさらに精度が向上してきており、活用の幅も広がっている状況です。

人間の場合であれば、過去の経験をもとに「画像に写っている人(物)が誰(何)なのか」を判別することができます。しかし、コンピューターには人間のように「蓄積された経験」が存在しないため、経験を活かして画像に写っている人(物)を認識するという作業はできませんでした。

ただし、AIを活用すれば、コンピューターも数多くの画像データから人(物)の特徴などを学習することができるようになります。そのため、学習データをもとにして「画像に写っている人(物)の識別」を行うことができるようになるのです。

この画像認識の技術は、すでにさまざまな分野での活用が進んでいます。例えば、防犯の分野では、画像認識の技術によって「防犯カメラの映像から人物を割り出すこと」が可能になります。そのため、従来よりも犯人の特定を早めることができたり、未然に何かしらの事件を防ぐことができたりするわけです。

工場内の異常をいち早く察知することを目的とした異常検知AIソリューションは、主に製造業で多く導入されています。異常検知とは、AIが計測値を機械学習することによって、異常をいち早く検知するための手法です。大量の計測値を機械学習させることによって、仮にそれが未知のパターンであっても、複雑なパターンであっても、蓄積された過去のデータをもとに異常かどうかを検知することができます。

そのため、不正な取引を検知するために用いられたり、工場などでの装置の故障予測に用いられたり、大規模な施設内の機器を監視するために用いられたりと、さまざまな業種での活用が進んでいる状況です。

IoTとは、「Internet of Things」の略称であり、日本語では「モノのインターネット」と訳されます。AIのイメージは何となくできていても、「IoT」に関してはあまりイメージできていない方も多いのではないでしょうか。

たとえば洗濯機の場合、インターネットに接続することで、天候や季節などを踏まえた上での最適なコースを提案してもらうことができるわけです。これは当然、洗濯機がインターネットに接続されていなければ実現できません。また、インターネットに接続されていれば、アプリでの遠隔操作なども行うことができるため、外出中に洗濯機を回すことなども可能になるのです。このようにIoTの技術によって、モノである家電機器などがインターネットにつながれば、遠隔から操作できるばかりか、インターネットの情報を活用してより最適にモノを使えるようになるのです。

エッジAIとは、言葉通り「端」を意味するもので、端末機械や無線基地局などを指します。一例としては、「スマートフォン」や「IoTの電化製品」などがエッジAIに該当するわけです。GoogleやAmazon、Microsoft、IBMといった企業がクラウド上で提供しているサービスは、クラウドAIと呼ばれます。

クラウドAIとエッジAIには上記のような違いがあるわけですが、クラウドには「膨大な量の学習データを蓄積した上で、CPUとGPUのパワーによって高速処理を行い学習モデル構築できる」というメリットがあることから、多くの企業がクラウド上でのサービス提供を行ってきていました。

また、最近ではIoTが普及し始めたことにより、状況も少しずつ変わりつつあります。IoTの普及により、端末が無線通信でデータ収集することも可能になり、クラウドに自動でアップしていく環境が整い始めているのです。ただ、こういったクラウドが前提のAIソリューションでも、必ずしもメリットばかりというわけではありません。データ量が増加するにつれて通信料も高額になってしまうからです。

そして何より、データによってはクラウドにアップすること自体がハイリスクなものも存在します。機密情報などをクラウドにアップするのは、やはり危険を伴うと言わざるを得ないでしょう。

それに加え、よりスピーディーな処理が求められる場合、ネットを介して処理する必要があるクラウドでは時間がかかってしまう傾向にあります。そのため、近年は少しずつ端末側で高速処理を行うエッジAIソリューションへの注目度が高まってきているのです。

自然言語処理について詳しくご紹介する前に、まずは「そもそも自然言語とは何なのか」という点から詳しく掘り下げていきましょう。自然言語とは、私たち人間が日常的に話したり書いたりしている日本語や英語、フランス語といった「自然な言語」のことを指します。この自然言語の対照的な存在が、プログラミング言語です。

プログラミング言語には一切の曖昧性がありませんが、自然言語には曖昧性があるため、その言葉(文字)の意味を正しく理解することは決して簡単なことではありませんでした。

たとえば、「黒い目の大きい金魚」という言葉があったとします。この場合、「“目が黒い”“大きな金魚”」というニュアンスにもなりますし、「“黒い色”の“目が大きな金魚”」というニュアンスにもなるわけです。そのため、本来伝えたい意味とは異なって伝わってしまうというケースも少なくありません。

その点、プログラミング言語の場合は、「5+3+1=9」といった計算式のように、答えがひとつしか存在しません。コンピューターの制御を行うためのプログラムを記述する言語なので、すべてのコンピューターが同じ解釈をすることができるわけです。だからこそ、プログラミングにおいて「コンピューターごとに異なる動きをしてしまう」という事態が引き起こることはありません。

この自然言語処理を用いたソリューションは数多く存在しており、代表的なものとしては「対話型AIチャットボット」「音声認識AI」「AI-OCR」「AI検索システム」などが挙げられます。

感情認識(感情分析)とは、人間の感情や気持ちの変化、表情などを読み取ることを指します。つまり「感情認識AI」とは、人間の感情を読み取ることができるAIで、分析の対象は顔の表情や声、文章など、多岐に渡ります。

現在は、技術やサービスによって分析対象が異なり、試験的な段階のAIも多い状況です。しかし、将来的には「人間の言動」「脈拍の変化」「発汗の様子」「瞳孔の動き」など、より細かな変化を捉えて統合的に感情を判断できるAIの研究が進んでいく可能性もあるでしょう。

これまで、人間の感情を把握・分析するのは、およそ人間にしかできないものだと考えられていました。稀に人間の感情の一部を理解できると考えられている動物も存在しますが、まだ研究段階となり、はっきりとは分かっていない状況です。

当然ながら、コンピューターなどの機械も人間の感情は理解できないため、人間がどのような感情で接しても同じレスポンスになっていたわけです。しかし、近年はAIの技術が発展したことによって、人間の感情をも分析できるようになりました。そのため、機械も人間の感情や気持ちを汲み取った上で、個別対応が可能になってきているのです。

このようなAIの技術は、接客が必要となるサービス業やマーケティングなどにおいて特に重宝されるものとして、期待が寄せられています。

ちなみに感情認識AIを活用したソリューションには、「文章の感情認識」「声の感情認識」「表情の感情認識」「生体データの感情認識」などのさまざまな種類が存在しており、導入される分野の幅も広がり始めているのが特徴です。

AIソリューションは、さまざまな分野の企業がさまざまな目的で導入しています。ここからは、AIソリューションの導入事例について詳しく見ていきましょう。

JR東日本では、グループが提供するサービスを徹底的に見直したいという課題が浮かび上がっていたそうです。そこでAIチャットボットを導入し、顧客からの問い合わせに対して、回答内容の候補や関連資料をすばやく表示できるようにしたところ、担当者の業務負担を軽減させることに成功したといいます。

また、大阪府富田林市では、Webサイトのリニューアルと同時にAIチャットボットを導入しました。手入力で質問を行えるのはもちろんのこと、税金、住民票、ゴミの分別、水道といった頻繁に寄せられる質問をカテゴリ分けして情報収集できるようにしています。自治体の場合、平日は役所に電話できないという住民のニーズも高いため、24時間365日問い合わせ対応できるAIソリューションのメリットは非常に大きいでしょう。

ドイツの大手自動車メーカーであるアウディは、自動車部品の品質管理にAIソリューションを活用しています。アウディがAIソリューションを活用しているのは、プレス工場で製造される部品のひび割れを検査する業務です。

これまで、アウディのプレス工場では、従業員による目視でのチェックに加え、画像認識技術を活用したソフトでの内視鏡撮影画像の判定という2段階の体制を整えていました。しかし、目視でのチェックには大きな手間がかかる上に、画像ソフトウェアでの検査は内視鏡を通すための時間がかかるため、決して効率的とはいえない環境だったそうです。また、光の当たり方によっては誤判定を起こしてしまうこともあり、決して品質管理の精度が高いとはいえない状況にあったといいます。

そこで、アウディではAIを用いた画像認識によってひび割れを自動検知するシステムを導入しました。当然、AIソリューションを高い精度で活用するには学習用データが必要になるため、同社の開発チームが数百万枚にものぼるサンプル画像を収集したそうです。

その作業自体には多くの時間と労力がかかったものの、大量のデータを学習させたことにより、光の当たり具合が異なる場合を含めてひび割れを正確に検知し、数秒で検査を完了できるシステムの開発に成功したそうです。

開発に至るまでのプロセスに多くの労力を費やしたことは想像に難くないですが、それ以上の効率化を実現できているという点を踏まえれば、この取り組みは成功事例のひとつといえるのではないでしょうか。

損保ジャパン日本興亜では、AIソリューションの活用によって夜間作業による生産性の向上を図るとともに、2万5000人の従業員の人員配置の最適化、業務シフトを見直し、「年間40万時間以上の時間創出」という壮大な目標を掲げました。

2018年12月末時点で約110の業務をRPAで自動化。なんと、目標を超える43万時間の時間創出に成功したといいます。

また、社宅手配の可否の判定や、災害時の保険金支払い業務にRPAを導入している同社。同社の保険金支払いも、東日本大震災が発生した2011年を超えるほどでした。災害が起こると保険金支払い業務が激増するため、保険会社では被災地周辺に増員を手配します。しかし、増員には時間やコストもかかるうえ、いまだ二次災害の危険の残る被災地にスタッフを派遣するリスクも伴います。AIソリューションの活用によって業務効率化していたことで、そうしたリスクの軽減にもつながりました。

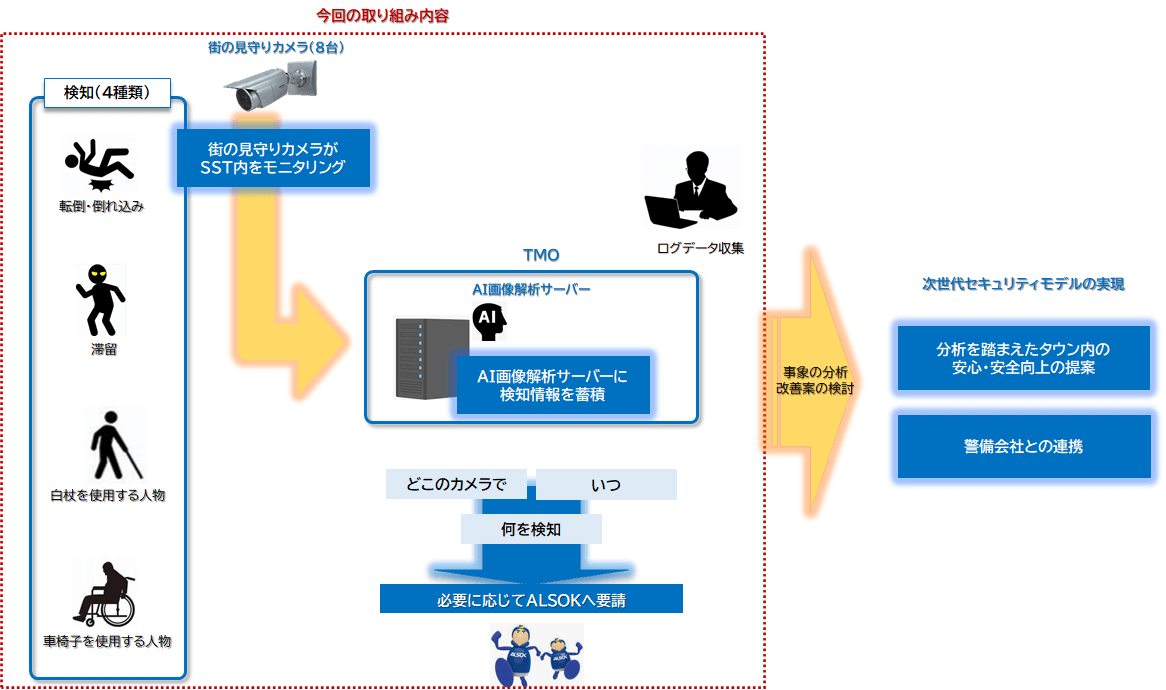

大阪府吹田市でパナソニックグループが展開するスマートシティ事業、Suita サスティナブル・スマートタウンは、パナソニックコネクトが運用する画像センシングを中心としたAIを活用するタウンセキュリティシステムを導入しました。

大阪府吹田市のSuitaサスティナブル・スマートタウン協議会が推進するSuita サスティナブル・スマートタウン(Suita SST)へ、パナソニックコネクト株式会社が運用する画像センシングを中心としたAIを活用するタウンセキュリティシステムを導入しました。

タウンセキュリティシステムはパナソニック コネクトの画像センシング技術のノウハウを活用し、誰もが暮らしやすい・訪れやすいまちの実現。さらに『誰もが幸せに生きられるウェルビーイング社会』を目指し、Suita SSTでのセキュリティ運営をサポートします。

パナソニック コネクトのセキュリティシステムと綜合警備保障株式会社(ALSOK)の警備サービスを掛け合わせることで、見守り事象の把握と自動的で継続的な課題抽出・分析を行い、高精度で効率的なタウンセキュリティシステムの実現を目指していくそうです。

今回導入されたパナソニックのセキュリティシステムは、公共エリア内のセキュリティカメラで撮影した映像に対して画像解析を行うというものです。「滞留」「転倒」「白杖」「車椅子」といった4種類の検知要件を満たす事象を検知した場合、タウンマネジメント機関(TMO)のセキュリティシステムへ、警備行動の要否確認の通知を行う仕組みです。

TMOの職員が該当するカメラ映像と通知内容を確認し、警備の必要があると判断した場合はALSOKへ警備行動を要請、緊急性を伴う場合は110番や119番に連絡します。

Suita SSTは次世代スマートタウンづくりを推進するために、Suita サスティナブル・スマートタウン協議会に参画しているALSOKと共に「誰もがいつまでも安心してくらし、誰もがいつでも安心して訪れることが出来るまち」の実現を目指します。

2020年3月、フランスの自動車メーカーであるルノーは、EV車の「モルフォズ(MORPHOZ)」を発表しました。このモルフォズの大きな特徴は、AIソリューションが搭載されているという点です。

そのため、センターコンソールにスマートフォンを置くだけで、車載AIが個人情報を読み込み、ナビゲーションや音楽などを提供可能なスマートフォン連携機能が実現されています。また、乗車する前にAIが作動し、自動的にドアのロックを解除してくれる機能や、ドアを自動的に開いてドライバーの好みに合わせた室内照明で出迎える機能なども搭載されているのです。

これらの機能は、まさにAIソリューションが搭載されているからこそ実現可能なものといえるでしょう。

ソニーでは、2021年春に「Airpeak」というドローンを発売することが予定されています。この「Airpeak」というドローンは、プロフェッショナル映像制作向けの製品となっており、高画質な空撮映像が撮影できる点が大きな特徴です。ペイロードには、ソニーのフルサイズミラーレス一眼カメラである「α」シリーズを搭載できます。この「α」シリーズを搭載できるドローンとしては、業界最小ボディになるそうです。

ソニーでは、エンターテインメントのさらなる発展を支援しており、「Airpeak」を通じて、以前はドローンの活用が困難だった環境においても安心してドローンを利用できるよう、プロジェクトを推進すると意気込んでいます。

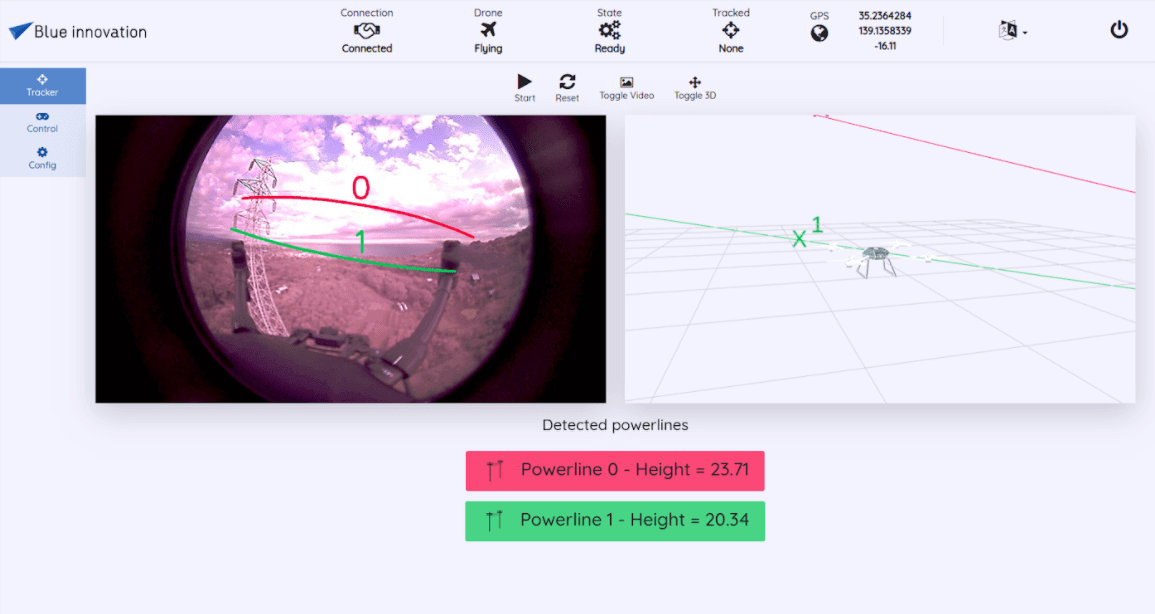

東京電力ホールディングス(HD)株式会社、ブルーイノベーション株式会社、株式会社テプコシステムズの3社は「送電線点検用ドローン自動飛行システム」を開発しました。そして、東京電力パワーグリッド(PG)株式会社が保有する送電線の点検業務に、2022年6月より導入しました。

ブルーイノベーションが独自に開発しているプラットフォーム「Blue Earth Platform (BEP)」は、複数のドローンやロボットと、それらに搭載したセンサーやカメラを同時に制御・管理することで、複数のドローンやロボットに任意の業務を自動遂行させることができます。

「送電線点検用ドローン自動飛行システム」は、Blue Earth Platformをベースに、テプコシステムズ、東京電力HDの3社が共同開発したものです。一般的なドローンにも搭載可能な対象物検知センサーで送電線を検知し、カメラを搭載したドローンが自動飛行しながら、最適な画角で送電線の異常(例:腐食、劣化など)などを撮影することで、点検作業の大幅な効率化とコスト低減が可能となります。現在、特許出願中です。

株式会社シーエーシーは、明治安田生命保険相互会社の全国約32,000人の営業職員が持っている業務用スマホに対し、AI を活用したトレーニングアプリ「心sensor for Training」を提供開始しました。

明治安田生命では「確かな安心を、いつまでも」という経営理念のもとで日々の業務に取り組んでいます。今回導入された「心sensor for Training」では、アドバイザーの外出時の笑顔チェックや、笑顔のセルフトレーニングを行うことができるため、緊張しがちな商談前の表情を改善させていくことが可能です。

このアプリを活用し、アドバイザーがより自信を持って業務を行えるようになることで、経営理念である「確かな安心を、いつまでも」がさらに追求されていくことが期待されています。

今回は、AIソリューションの種類や導入事例などを詳しくご紹介しました。AIソリューションにはさまざまな種類が存在していること、そしてさまざまな分野で活用されていることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

第三次AIブームと呼ばれる昨今、AIソリューションが業務効率を高めるための鍵を握っていると言っても過言ではありません。少子高齢化による人手不足問題を乗り越え、企業の価値を高めていく上でも、AIソリューションは重要な存在といえるでしょう。

AIsmileyではAIソリューションの活用や導入をお手伝いする無料コンサルティングを承っております。AI資格を保有するコンサルタントが親身に対応いたしますのでぜひご相談ください。

AIソリューションとは、「AI・人工知能」を搭載したソリューションのことです。ソリューション(solution)という言葉には「問題解決」という意味がありますので、「AIを活用して問題解決に導くシステム」と考えれば良いでしょう。

AIソリューションには、「チャットボット」「ボイスボット」「顔認証 音声認識・通訳・翻訳」「画像認識・画像解析」などの種類があります。

AIソリューションの活用事例として、「コールセンターの業務を改善」「勤務シフトの最適化」「監視カメラ」「AIドローン」「保険営業の表情トレーニング」などが挙げられます。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら