生成AI

最終更新日:2024/03/13

ボイスボットの導入事例やメリット

ボイスボットの導入事例やメリット

近年はAI・人工知能の発展が目覚ましく、さまざまな分野でのAI導入が活発に行われている状況です。また、新型コロナウイルスの影響により対面でのコミュニケーションが難しくなった企業が、AIの活用によって業務の効率化、自動化を図るというケースも多く見受けられます。

そのような中で、対話型AIの「ボイスボット」に注目が集まっているのをご存知でしょうか。今回は、この「ボイスボット」の概要について解説していくとともに、その導入事例やメリット・デメリットなども詳しくご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

音声認識について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

音声認識とは?AIを使った仕組みや特徴をわかりやすく解説!無料製品や事例も紹介!

現在はさまざまなタイプのAIが存在していますが、その中でも対話型AIは市場規模が拡大傾向にあり、大きな注目を集めています。株式会社グローバルインフォメーションが行った市場調査によれば、対話型AIの市場規模は2020年に約48億米ドルとなっており、2025年には139億米ドルに達すると予測されているのです。

ただ、チャットボットやバーチャルアシスタントにおける精度の低さは、今後の課題ともいえるでしょう。今後、いかにコミュニケーションの精度を高められるかどうかが、市場規模をさらに拡大できるかどうかの鍵となるかもしれません。

これまでのカスタマーサービスは、コールセンターやメール、アプリケーションなどからの問い合わせが一般的でした。しかし、昨今のAI技術の発展に伴い、企業は対話型AIを活用して効率的にカスタマーサービスを提供できるようになりつつあります。

特に、AI を搭載したチャットボットの場合、NLP(自然言語処理) 技術を駆使することで、人間のような会話を自然に行うことができるため、リアルタイムでの顧客支援が可能です。そのため、企業としても顧客の好みや意見、購入行動といったものに関連するビジネスインテリジェンスを効率良く取得していくことができます。よりパーソナライズされた体験を積極的に提案できるようになることは、企業にとって極めて大きなメリットといえるでしょう。

ボイスボットとは、AI(人工知能)が搭載されている音声認識のソフトウェアを用いて、ユーザーが音声によってシステムを操作する仕組みのことです。ボイスボットを利用すれば、一般的なIVR(自動応答ツール)のように、受話器から流れてくるガイダンスを聞きながら番号ボタンを押す必要がありません。長い音声ガイダンスを最後まで聞き続ける必要もないため、ユーザーにとっても時間短縮につなげられるという大きな魅力があるのです。

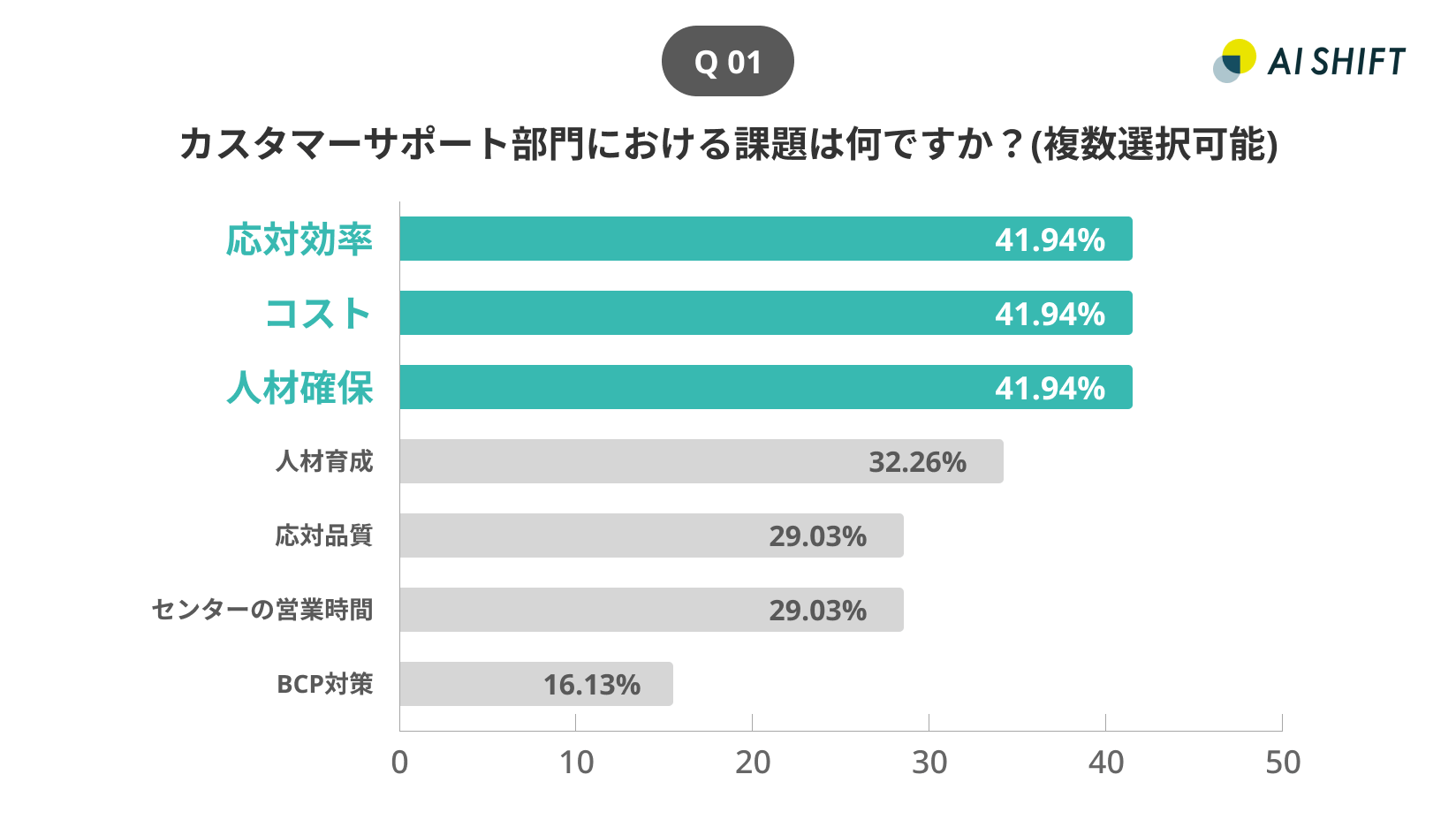

AIプロダクトの開発・提供を行う株式会社AI Shiftが、カスタマーサポートを運営する全国の法人・企業を対象に実施した、AI電話自動応対サービス「ボイスボット」に関する調査によると、カスタマーサポート部門における課題として「対応効率」「コスト」「人材確保」を挙げる企業が多かったそうです。

カスタマーサポートにおいてもチャットボットの導入などは進みつつあるものの、67.7%の企業が電話での問い合わせ対応をチャットボットやメールなどで完全に代替することは難しいという回答が寄せられています。

また、全体の83.9%の企業が電話での問い合わせ対応件数が「かなりある」または「まあまあある」と回答しており、依然として一定以上の問い合わせが電話で行われていることが分かりました。

そして、全体の70.0%の企業が電話での顧客対応を「効率化する必要性をとても感じている」と回答しており、効率化する必要性を感じる理由として半数以上の企業が「人材確保」を理由に挙げています。このような点からも、人材確保だけに依存しないボイスボットなどを活用した応対サポートの重要性がお分かりいただけるのではないでしょうか。

IVR(Interactive Voice Response)とは、ユーザーからの入電時に、あらかじめ用意した音声による案内を行ったり、入電理由に応じた番号入力によってオペレーターに対応を振り分けたりするシステムのことです。

カスタマーサービスに電話をした際、ガイダンスに沿ってボタン入力を行ったことがある方も多いのではないでしょうか。そういったサービスを提供するためのシステムを、IVRと呼びます。IVRを導入すると、「24時間の受付対応が可能になる」「顧客が入力した番号を記録し、データ処理をスピーディーに行える」といったメリットが得ることが可能です。

オペレーターを雇う人件費と比較すれば、低コストで抑えることができるという魅力がありますが、音声ガイダンスを最後まで聞かなければならない点は、急いでいるユーザーにとってデメリットといえるでしょう。

IVRとボイスボットの違いとして挙げられるのは、「音声ガイダンスに従って番号を入力する作業の有無」です。ボイスボットは、従来のIVRのような音声ガイダンスに従って番号を入力していく必要がありません。そのため、ユーザーは音声ガイダンスを最後まで聞く必要がなく、IVRよりも時間短縮が期待できるわけです。

また、一般的なIVRの場合、オペレーターに転送するまでの分岐が多いことが原因で、ユーザーが途中離脱してしまうケースもあります。そういったユーザーの離脱を防ぐために、あえてシナリオを細分化せずに対応している企業もあるのです。

それに対し、ボイスボットは口頭でユーザーの要件をヒアリングしていくため、シナリオの階層が深くなるケースにおいてもユーザーにストレスを与える可能性が低くなります。そのため、離脱率の低下が期待できるというわけです。

チャットボットとボイスボットの大きな違いとして挙げられるのは、入力ソースです。チャットボットは、その名前からも分かるようにチャット形式でコミュニケーションを図ることになるため、入力ソースはテキストとなります。一方のボイスボットは、音声が入力ソースとなるわけです。

ただ、入力ソースこそ異なるものの、自然言語処理を活用している点など、仕組み自体はほとんど同じと考えて問題ありません。

では、実際にボイスボットを活用すると、どのようなメリットが得られるのでしょうか。また、ボイスボットにはどのようなデメリットがあるのでしょうか。ここからは、ボイスボットのメリット・デメリットについて詳しく見ていきましょう。

まず、ボイスボットのメリットとして挙げられるのは、以下の4点です。

・ 待ち時間削減

・ 本人確認の手間をなくす

・ オペレーターの負担軽減

・ オペレーターの育成促進

それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。

先ほどもご紹介したように、ボイスボットはIVRのように音声ガイダンスに従ってボタン入力を行う必要がありません。最後まで音声ガイダンスを聞く必要もなくなるため、待ち時間を削減できるのです。

最近では、声紋認証による本人確認を導入する企業も多くなってきています。これまでは、生年月日の入力をはじめ、手間のかかる操作が必要でしたが、ボイスボットであれば本人確認もスピーディーに進めることが可能です。

ボイスボットを導入すれば、ユーザーからの問い合わせに対し、自動でヒアリングを行えるようになるため、オペレーターが聞き取る手間を減らせます。それに伴い、1件あたりの通話時間も短縮されるため、オペレーターの負担削減につなげられるのです。問い合わせ内容次第では、ボイスボットのみで対応を完結できることも大きな魅力といえます。

ボイスボットを活用すれば、電話の内容ごとに振り分けを行うことが容易になります。そのため、オペレーターは特定のジャンルの専門知識を効率良く身につけられるわけです。たとえば、「製品の発送までのプロセス」と「製品の不具合」では、必要となる知識が大きく異なります。そのため、電話の内容ごとに振り分けを行う環境を構築すれば、よりオペレーターの専門知識を深めやすくすることが可能です。

こういったメリットがある一方で、いくつかデメリットがあることも忘れてはなりません。主なデメリットとしては、以下の2点が挙げられるでしょう。

・ 精度は収音環境に依存する

・ 方言に弱い

それぞれ詳しく見ていきましょう。

ボイスボットの正確性は、ユーザーの電話環境や通信環境によって左右されます。そのため、ユーザーの環境次第では、番号入力で操作するIVRよりも精度が落ちてしまうケースがあるでしょう。

ボイスボットは、過去の蓄積されたデータをもとに、音声を分析していきます。そのため、蓄積データの少ない方言が使われていると、誤認識してしまう可能性もあるでしょう。方言にも対応できるようにするためには、より多くのデータを蓄積させる必要があります。そのチューニングにコストがかかってしまう点も、デメリットといえるでしょう。

ここからは、実際にボイスボットを導入している企業の事例を見ていきましょう。

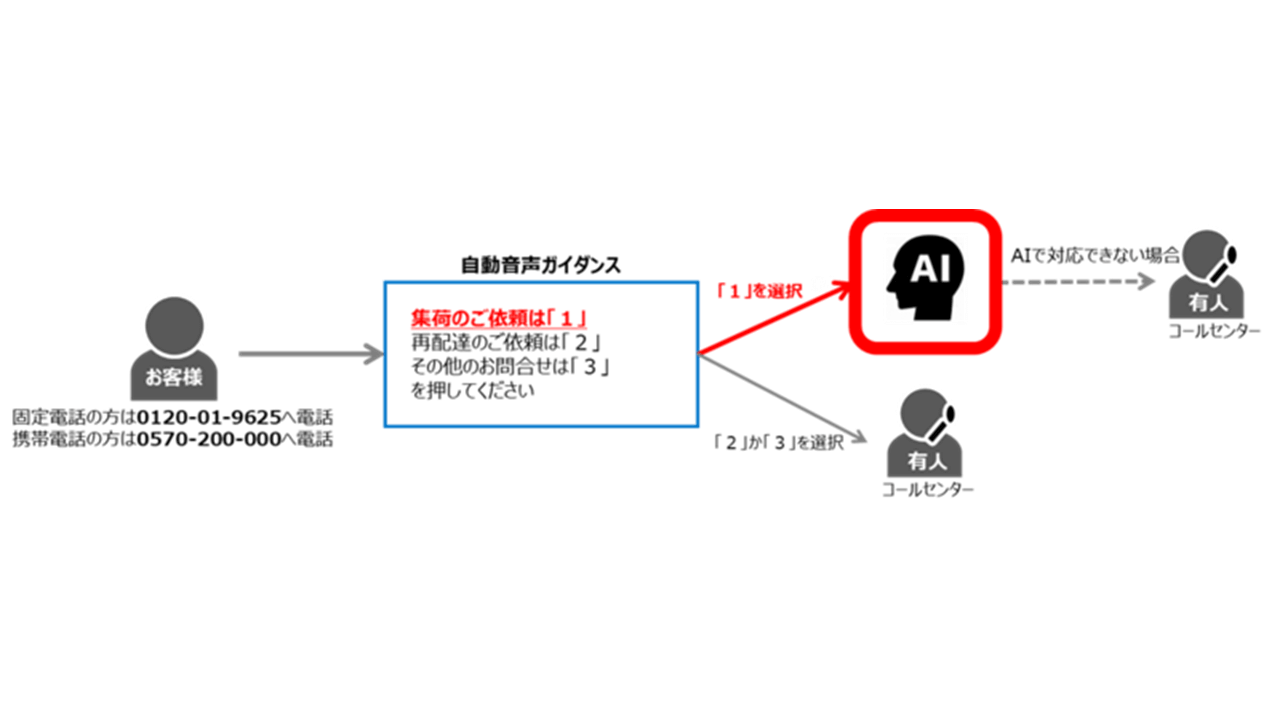

2021年4月にヤマト運輸は、これまで法人を対象にしていた「AIオペレータ」による集荷依頼の電話対応サービスを、個人の顧客向けとして開始しました。電話の待ち時間の短縮によって、顧客のストレス軽減を目指していくといいます。

ヤマト運輸が導入しているAIオペレータは、LINE CLOVAのAI技術である「CLOVA Speech(音声認識)」と「CLOVA Voice(音声合成)」、および会話制御の仕組みを組み合わせることで、AIによる自然な対話応答を実現しています。所定の電話番号に電話し、自動音声ガイダンスに従って、集荷依頼の番号を選択するとAIオペレータに繋がるという仕組みです。

今後は、様々な利用シーンに合わせてより快適なサービスの提供を目指し、集荷の依頼以外の用件にも「AIオペレータ」が対応できるよう、システムの機能向上を目指していくそうです。

ちなみに、同社ではメッセージアプリ「LINE」の活用も積極的に行っています。それが、クロネコヤマトメンバーズ向けのサービスとして提供されている、LINEでの「お届け予定メッセージ」や「ご不在連絡メッセージ」です。チャットボットを活用し、LINEのトーク画面で再配達の依頼や受け取り場所の変更ができるため、顧客の利便性も向上しました。これにより、顧客の荷物の受け取りがスムーズになり、結果的にドライバーの業務負担も軽減されているといいます。

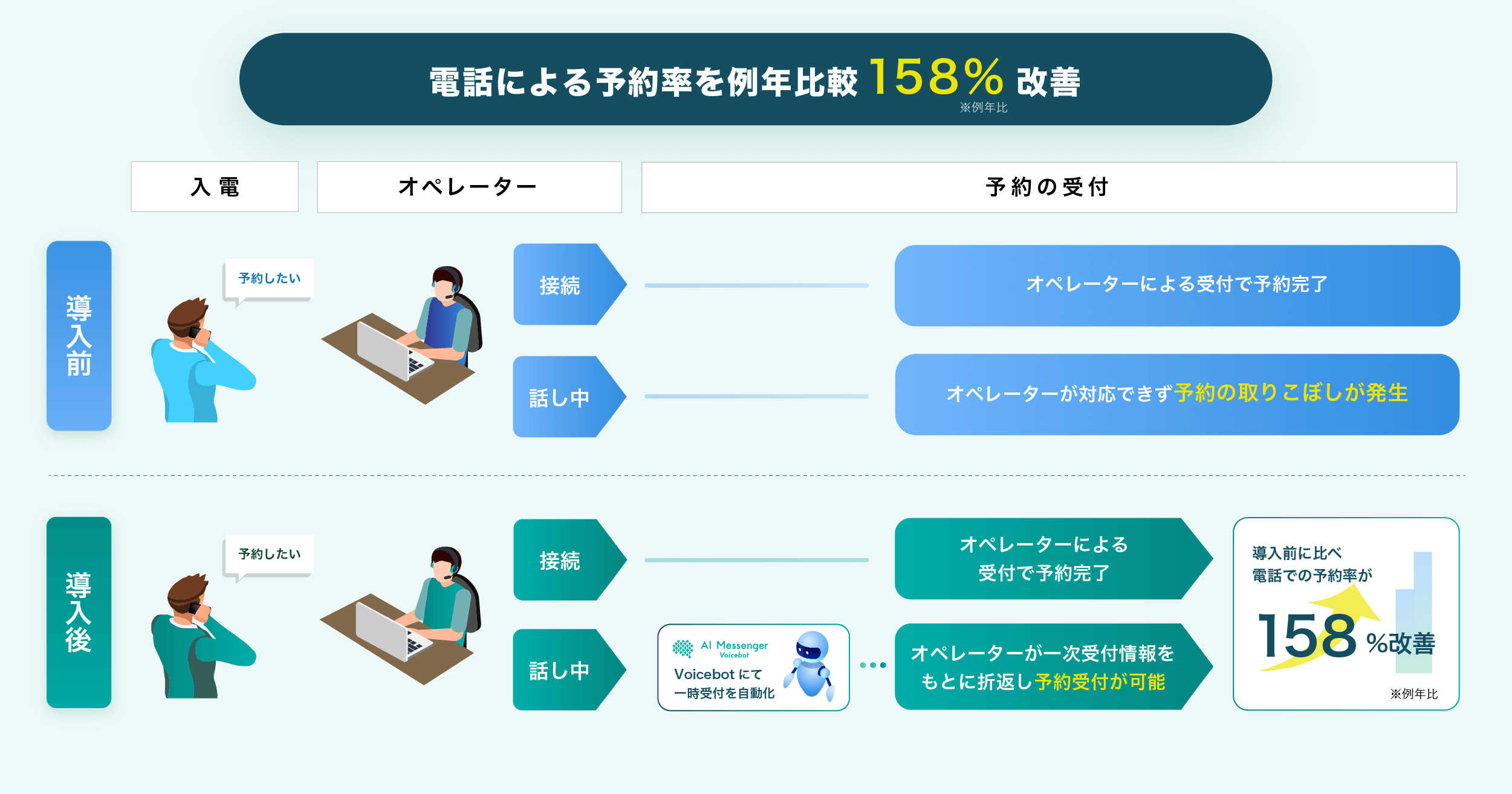

バーベキュー場検索サイト「デジキュー」を運営するデジサーフでは、AI自動音声対話システム「AI Messenger Voicebot」の導入により、バーベキュー場の電話予約率を例年比158%改善しました。

デジサーフでは、コロナ禍により急激なニーズの増加が見込まれることから、電話応答率の低下や、それに伴う機会損失が懸念されていたそうです。このような背景から、AI自動音声対話システム「AI Messenger Voicebot」を導入することで、電話応対の自動化による受付体制の整備を行いました。

「AI Messenger Voicebot」は、AIチャットボット「AI Messenger Chatbot」の対話戦略技術を活かした「音声対話に特化した独自対話エンジン」により、従来の音声ガイダンスとは異なるインタラクティブでスムーズな音声対話を実現する電話応対の自動化サービスです。従来の音声ガイダンスとは異なり、インタラクティブな会話で電話応対業務の自動化を可能にしています。

同社では、AIの活用によって、希望の会場名や希望日、名前などの予約に関するヒアリングを自動化し、スムーズなコールバック予約を実現。その結果、コロナ予防で例年の半分の人員体制にもかかわらず、入電に対する予約率が例年比158%改善しました。

また、AIによる一時受付で予約内容の事前把握が可能になったことで、折り返し入電時にスムーズな接客を行えるようになり、1人あたりの電話の対応時間が平均40%削減されています。

カナダの通信事業者「テラス」でも、ボイスボットが活用されています。テラスでは、対話型AIソリューションの「Nuance」を活用し、電話チャネルで会話型の顧客体験を提供しているそうです。

ボイスボットを活用すれば、会話音声から顧客の意図を汲み取ることが可能になるため、IVRでの入力作業も削減可能になります。これにより、顧客は一連のルールベースの質問に答える必要がなくなり、特定のオペレーターへの転送がより正確かつ効率的になるのです。業務効率化を実現した良い事例といえるでしょう。

株式会社NTTデータでは、東京電力エナジーパートナー株式会社の電力供給サービス受付関連業務において、株式会社NTTドコモが提供している「AI電話サービス」の活用を2021年3月22日から開始しました。

このAI電話サービスは、AIの活用によって電話業務の自動化を実現するためのサービスです。NTTデータは販売パートナー契約を締結しています。東電EPへのAI電話―サービス導入においては、NTTデータが導入からサービス開始に至るまでの「計画」「自動応対業務のシナリオ設計」「シナリオの実装」「シナリオのチューニング」を行っているそうです。

これまでは、オペレーターが電話応対しながらパソコン操作をするのが一般的でした。また、オペレーターに寄せられた依頼を別の専門担当者に渡し、パソコン処理をしていくことも多かったそうです。しかし、こういった業務プロセスを一元的に自動化することで、顧客の受付待ち時間を大幅に短縮することが可能になります。

なお、NTTデータが2020年8月~11月に東電EP社内で行った業務検証によると、電力供給サービスの受付関連業務において、「応対件数の約75%」をAI電話サービスのみで完結させることができたそうです。

今回は、対話型AI「ボイスボット」の概要や導入事例、メリット・デメリットなどについてご紹介しました。自然言語処理による音声認識によって、電話対応の大幅な効率化・自動化を実現できることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

もちろん、ボイスボットにも「ユーザーの環境によって精度が左右する」「方言に弱い」といったデメリットがあるため、決して完璧な存在とはいえません。しかし、実際にボイスボットを導入している企業には、「業務効率化によるオペレーターの負担減少」という大きなメリットが生まれているのです。

現在もAIの技術は進化し続けていますので、今後はボイスボットのデメリットとされる部分も解消される日が訪れるかもしれません。どのような形でボイスボットが企業に影響を与えていくのか、ますます期待が膨らみます。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら