生成AI

最終更新日:2024/03/12

AI・人工知能とVRやARの組み合わせで広がる可能性

AI・人工知能とVRやARの組み合わせで広がる可能性

近年はさまざまな分野でAI・人工知能が導入され始めたことにより、私たちにとってAIは身近な存在となりつつあります。同じくVR(仮想現実)も積極的に導入され始めており、これからの生活を変える存在として注目を集めているのです。

では、これらを組み合わせたとき、どのような可能性が生まれるのでしょうか。今回は、AIとVRの組み合わせによって生まれる可能性について詳しくご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

画像認識の事例について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

【最新】画像認識AIの導入活用事例10選!各業界企業の課題と導入効果まとめ

最近はAIやVR、AR、MR、SR、XRといった言葉を聞く機会が多くなりましたが、これらの言葉の意味がいまいち理解できていない人もいるのではないでしょうか。まずは、これらの言葉の意味を正しく理解していきましょう。

AIは「Artificial Intelligence」の略称であり、日本語に直訳した言葉が「人工知能」となります。人間の脳で考えているかのような働きをするのがAIの特徴であり、具体的な働きとしては「人の言葉を理解すること」「画像・映像を認識すること」「大量のデータをもとに予測を立てること」などが挙げられるでしょう。

VRとは、「Virtual Reality」を略した言葉であり、日本語では「仮想現実」と表現されることもあります。専用のゴーグルを用いて人間の視界を覆い、360°の映像を映すことによって「実際にその空間にいる感覚」を得ることができるという技術です。

ARとは、「Augmented Reality」を略した言葉であり、日本語では「拡張現実」と表現されることもあります。コンピューターを用いて現実を拡張しようとする試みのことです。たとえば、スマートフォンのアプリの場合、撮影した画像や動画に写っている顔を簡単に加工することができます。これはまさに、アプリのARエフェクトによって加工が行われているのです。

MRとは、「Mixed Reality」を略した言葉であり、日本語では「複合現実」と表現されることもあります。MRは、現実世界に仮想世界の情報、CGなどを取り込んでARのように現実世界にデジタル映像を投影するわけではなく、現実世界の中に仮想世界の情報や映像が「そこにあるように存在させる」技術です。

SRとは、「Substitutional Reality」を略した言葉であり、日本語では「代替現実」と表現されることもあります。VRやAR、MRの先にある技術であり、事前に編集した映像を「これから起こる現実」として体験することが可能です。そのため、SRを体験する場合、人はそれが現実なのか非現実なのか判別がつきません。

XRとは、クロスリアリティを略した言葉であり、「現実世界と仮想世界を融合することによって現実にはないものを知覚できる技術」のことを指します。そのため、VR、AR、MRなどの技術はすべてこのXRに含まれます。

昨今は、AI・人工知能とVR(仮想現実)の組み合わせによって生まれる「可能性」に大きな注目が集まり始めているのですが、そもそもなぜAIとVRの結びつきに注目が集まっているのでしょうか。それは、AIとVRの相性が良いからに他なりません。

基本的に人間の「認知」の性質は、デジタルなものを主観的なアナログのものとして認知するというものです。一方、AIやVRには、アナログな認知では見つけ出せないものを見つけ出せるという特徴があるため、私たち人間の認知との相性が非常に良いとされているのです。

また、AIとVRの2つに関しても非常に相性が良いとされています。VRは、その名の通り「仮想」のものであり、現実とは異なりますが、認知的にはどちらも主観的なアナログのものと認識されます。中には、VRに否定的な方もいらっしゃるかもしれませんが、実はどちらも「主観的なアナログなもの」と認識しているのです。

一方、AIは人間が「アナログなもの」と認識する際に見落としてしまうようなものも、しっかりと見つけ出してくれます。その一例としては、画像認識技術を用いて猫の画像だけを探し出す場合が挙げられるでしょう。

人間は主観的に「これは猫」「これは猫じゃない」といった判断を下していきますが、AIは膨大なデータを学習した上で、人間の目では見つけ出せないような特徴をしっかりと見つけ、画像を認識しています。だからこそ、人間よりも高い精度で画像認識を行えるのです。

これは、人間がアナログな認識を行っている一方で、AIはデジタルな認識を行っているからに他なりません。そのため、AIとVRが結びつけば、人間と同じようにアナログで主観的な認知を行いながら、認知機能の「拡張」によって高次元の認知機能を生み出すことができるというわけです。

IoTやAI、ARなどの技術を用いて仮想空間に物理空間の環境を再現し、あらゆるシミュレートを行うことで、将来を予測していく技術のことをデジタルツインと呼びます。近年は、このデジタルツイン技術を用いる企業が多くなってきているのをご存知でしょうか。

たとえば、株式会社Specteeでは、AIを活用したデジタルツイン技術によって、水害発生時の浸水範囲をリアルタイムに3Dマップ上に再現することに成功しました。災害時の最新情報やリスクを可視化することで、いち早く人々の安全を確保することが期待できます。

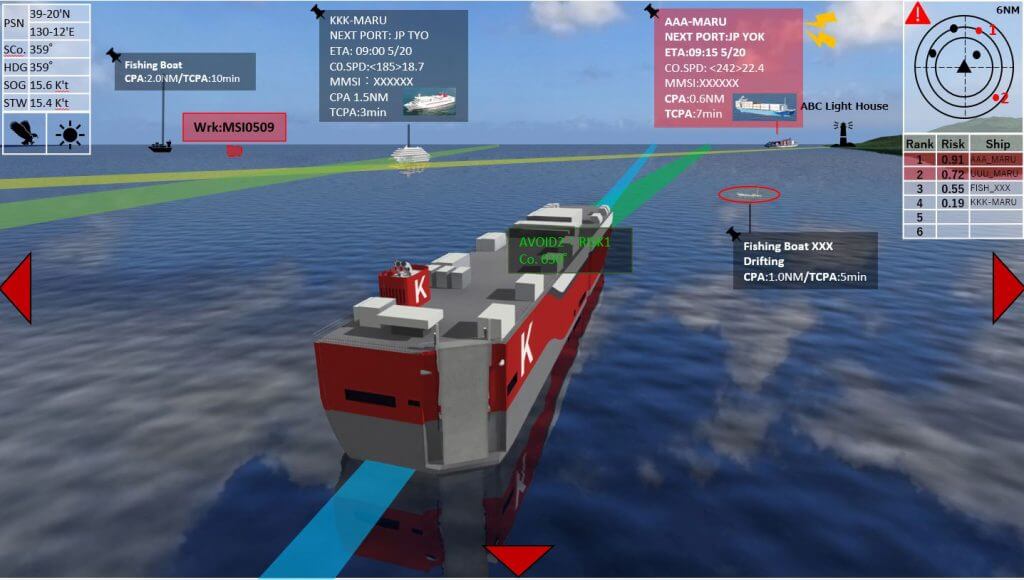

また、川崎汽船では、AIを活用した統合操船者支援システムのデジタルツインUIにフォーラムエイトのUC-win/Roadを採用しました。操船者の的確な操船判断を支援し、船舶の衝突・座礁等の重大海難事故を防止目的に対応する3DVR環境を構築します。

この取り組みは、操船者の的確な操船判断を支援し、船舶の衝突・座礁等の重大海難事故を防止して将来の自動運航船に繋がるシステム開発を目指すものです。今回、土木・交通等の分野における弊社の幅広い実績に加えて、船舶や海上交通を現実と同様のデジタルツインとしてVR空間内で再現し、船舶の周辺環境や運航のリアルタイムシミュレーションが可能なUC-win/Road の先進技術が高く評価し、採用に至ったといいます。

近年注目されている言葉としては「メタバース」も挙げられるでしょう。メタバースとは、インターネット上における「3次元の仮想空間」を指した言葉です。超越を意味する「Meta」、世界・宇宙を意味する「Universe」という2つの言葉を組み合わせ、「Metaverse(メタバース)」という造語が生まれました。

メタバースが大きな注目を集めるようになったきっかけとしては、デジタルデータに価値を持たせることができる「NFT」が挙げられるでしょう。NFTによって、メタバース内でのデータの売買が行えるようになり、メタバース独自の経済圏が発生したのです。そのため、最近では新たなビジネスチャンスを狙った企業も増加傾向にあります。

NFTとARやAIを活用した取り組みが広がることに期待です。

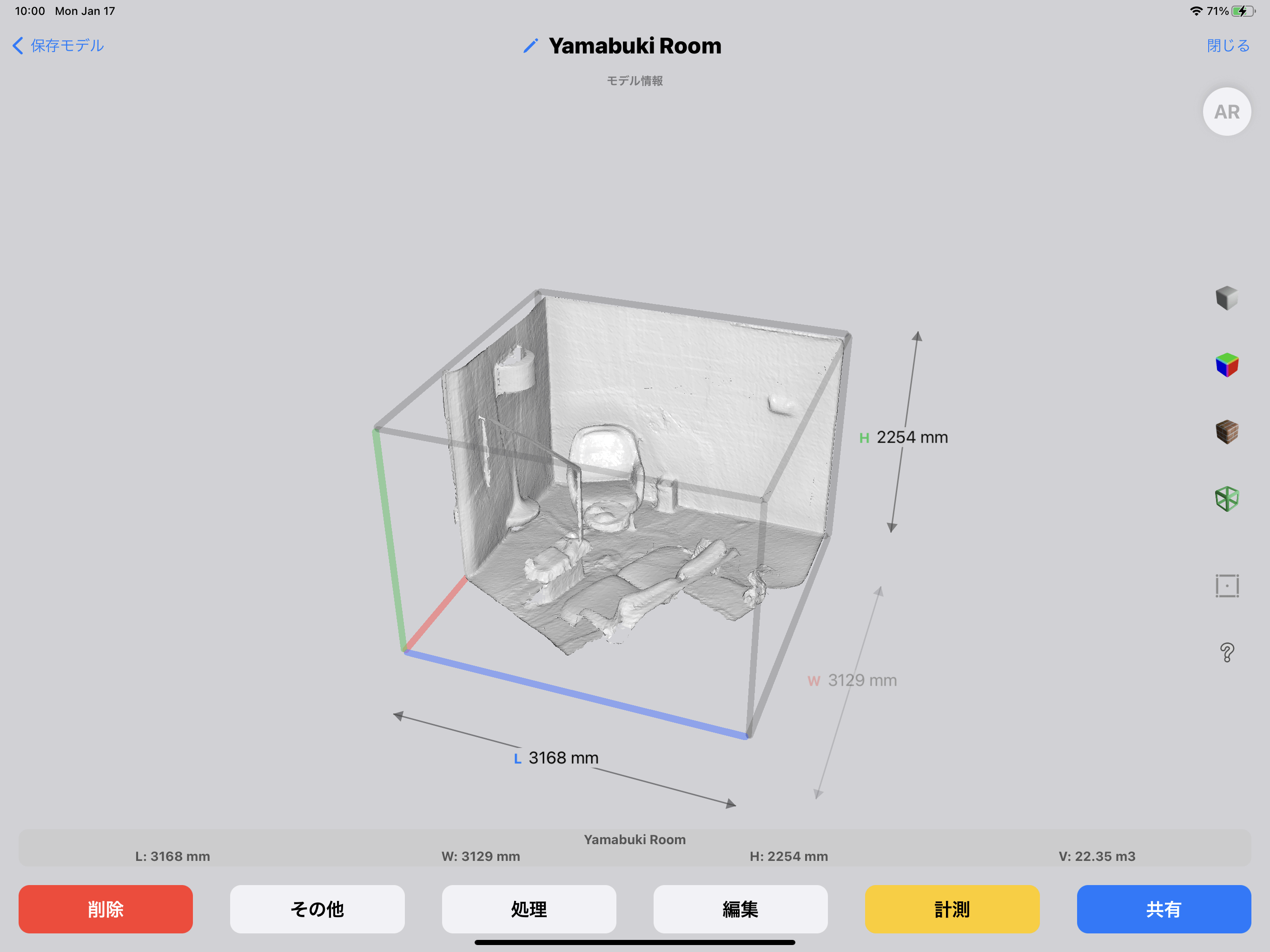

スマートフォンのLiDARセンサーとAIを活用することによって、正確に計測やスキャンを行うことも可能になっています。その一例としては、東京都港区に本社を置くnat株式会社が提供するAI測量アプリ「Scanat」が挙げられるでしょう。

Scanatは、動画を撮影するように対象物をスキャンするだけで3Dモデルを作成することができ、写真データとして保存することも可能です。また、メジャーと比べて2%以下の誤差でmm単位での計測を実現できる点も大きな特徴といえるでしょう。

土地の簡易測量や、リフォーム見積に必要となる計測など、さまざまなシーンで有効活用していくことが可能です。

角川ドワンゴ学園N高等学校およびS高等学校では、2021年6月から、VR技術を活用した「普通科プレミアム」において、米PlusOne, Inc. が提供している「Smart Tutor(スマート・チューター)」というVR英会話トレーニングソフトのオリジナルスクリプト搭載版を導入しました。

ドワンゴが開発した高校生向け会話文が12種類搭載されており、普通科プレミアムの生徒であれば追加費用を支払わずに利用できます。

この「Smart Tutor」は、『Holosapiens(ホロ・サピエンス)』というVR空間上の人物と英語で会話をしながら、コミュニケーション力を向上していくことができるVRソフトウェアです。『Holosapiens』にはAIが搭載されており、利用者の発音、話す速度、アイコンタクト、姿勢のポジティブさといったコミュニケーションレベルを評価し、スコア化します。

そのため、AIによる分析・評価をもとに、英会話の弱点を克服していくことが可能です。

株式会社Rootでは、畑の楽しさを「誰もが気軽に味わえるコンテンツ」に変換することができる『スマート体験農業システム』の開発を行っています。農業を始め、狩猟、ビール、日本酒、水産養殖など、さまざまな分野においてアプリ・IoTデータ・AIボット・AR/MR技術等を掛け合わせたサービスを開発しており、大きな注目を集めています。

その中でも、AIとARの活用によってハンズフリーで農業を支援するアプリケーション「Agri-ARシリーズ」は、人手不足が深刻化する農業分野に大きな変化をもたらす可能性がある技術として期待されています。

資生堂では、店舗などのビューティーコンサルタントなどが接客に活用するタブレット型の携帯情報端末「ビューティー・タブレット」にパーフェクト株式会社のバーチャルメイク機能のソフトウェア開発キットを導入しました。コロナ禍でタッチアップが制限されている中、自然に近いバーチャルメイクが可能になりました。

バーチャルメイク機能はタブレットに既にダウンロードされているアプリ「メイクアップシミュレーター」に導入され、メイクで綺麗になる変化の体験と顧客満足度向上を目指していくそうです。

以前からバーチャルメイク機能は「ビューティー・タブレット」上で利用されていましたが、パーフェクト社の技術を導入することで、限りなく自然に近いバーチャルメイクが可能になりました。

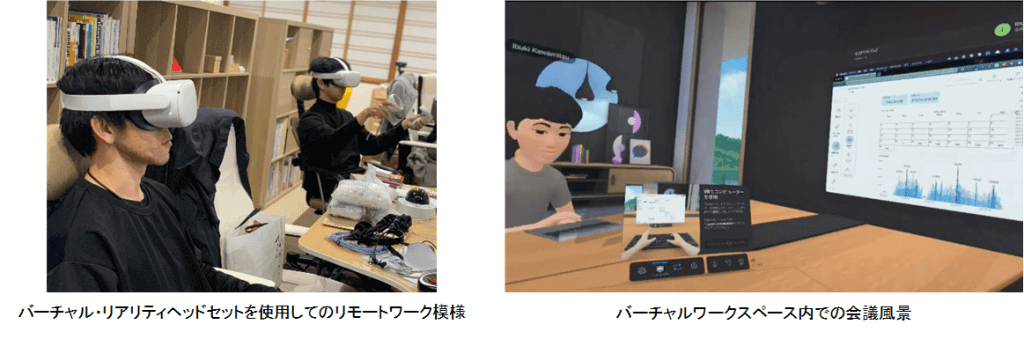

EBILABは、「Oculus Quest2」メタバース内のバーチャルワークスペースを活用し、リモートワークで発生する社内コミュニケーション上の課題の解決を図るソッドを開発。自社業務への導入を通してビジネス利用の可能性を探る実証実験を、2021年11月1日~12月31日の期間で実施しました。

バーチャルワークスペースを活用した「会議・ミーティング」「ランチ・飲み会などの親睦会」「ゲームによるレクリエーション」等の実施を通して、メタバース内でのコミュニケーションの活性化に取り組みます。

実証実験の効果検証では、各社員の業務への取り組みに関して、業務メソッドの導入前後でどの様に変化したかを比較・検証予定です。

今回は、AIとVRの組み合わせによって広がる可能性についてご紹介してきました。視覚や聴覚だけでなく、味覚までも錯覚させられるということに驚かれた方も多いのではないでしょうか。

AI技術はスマートフォンなどでも気軽に利用することができますし、VRに関してもゲームソフトが多く発売されていますので、私たちにとって身近な存在といえるでしょう。そんなAIとVRの組み合わせによって、今後はさまざまなサービスが生み出されていくことが予想されます。

AIとVRの結びつきによって、私たちの社会にどのような変化が生まれるのでしょうか。これから登場するであろう新しい技術にも注目していきましょう。

画像認識について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

画像認識とは?AIを使った仕組みや最新の活用事例を紹介

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら