生成AI

最終更新日:2026/01/27

AIとIoTの違いって何?

AIとIoTの違いって何?

近年はモノやサービスの品質が大幅に向上しており、より利便性の高い製品が数多く販売されています。「AI」や「IoT」は、まさに製品(サービス)の利便性を向上させている要因のひとつといえます。

そんな「AI」と「IoT」ですが、それぞれの言葉自体は認識しているものの、「具体的にどのような違いがあるのか」「どのような特徴を持っているのか」といった部分までは理解できていない方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、「AI」と「IoT」の定義について詳しく解説していくとともに、それぞれの特徴についてもご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

IoTについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

IoTとは?活用シーンや関連技術、普及にともなう課題について

AI(エーアイ)とは、「Artificial Intelligence」の略称であり、日本語に訳すと「人工知能」となります。人間の脳で行っているような作業をコンピューターが同じように模倣し、自然言語を理解したり、論理的に推測したり、経験に基づく学習を行ったりすることを目的とするプログラムを「AI」と呼ぶのが一般的です。

ただ、これはあくまでも「一般的にはそう認識されている」というレベルのものであり、AI(人工知能)に明確な定義が存在するわけではありません。なぜなら、研究者ごとにAIの認識や解釈はそれぞれ少しずつ異なる傾向にあるからです。また、AIが未知の可能性を秘めている存在であり、今後どのような形で活躍していくのかが未知数であることも、AIの定義が明確に定まらない理由のひとつです。

AIは、人間の知識を模倣し、学習・推論・認識・理解などの能力を持つことで、様々な問題解決や業務効率化を実現します。

AIは大きく分けて汎用型と特化型の2つに分類されます。汎用型AIは一般的な知識を持ち、多様な問題を解決する能力を持つ一方で、特化型AIは特定の領域やタスクに特化した知識を持ちます。

これらを適切に活用することで、AIは我々の生活やビジネスを大いに豊かにすることが可能です。

汎用型AIは、特定の作業やタスクを限定せず、人間のように自身の能力を応用して様々な事象に対応するAIの一種です。現在、完全な汎用型AIはまだ実現されていませんが、実現するために研究が進められています。

特化型AIは、特定の作業だけを遂行するAIのことを指します。その代表例としては、自動運転技術や画像認識技術が挙げられます。自動運転技術は、車両の運行をAIが制御し、人間の介入を最小限に抑えることで、安全性の向上や効率化を図ります。一方、画像認識技術は、AIが画像から特定の情報を抽出・分析することで、医療診断やセキュリティ分野などで活用されています。これらの特化型AIは現在、多くの企業や研究機関で研究が進められており、その可能性は日々広がっています。

AIのメリットは多岐にわたります。まず、AIは大量のデータを高速に処理し、隠れたパターンを見つけ出す能力があります。これにより、人間だけでは見落とす可能性のある重要な情報を見つけやすくなるのです。

また、AIは24時間365日働き続けることができ、ミスがほとんどなく、一定の水準の作業を続けることもできます。学習能力も持っており、経験を通じて自己改善することが可能です。これらのメリットにより、AIはビジネスの効率化や新たな価値創造に大いに貢献しています。

AIのデメリットとして最も大きなものは、プライバシー侵害と倫理的な問題です。AIは大量の情報を収集・分析する能力を持っていますが、これによりユーザーのプライバシーが侵害される可能性があります。

また、AIが自己学習する過程で、人間が持っている認知バイアスや偏見まで学んでしまう可能性もあります。これは、AIが人間の意思決定を補助する際に、良くない結果を生む可能性があります。さらに、AIの普及により、労働市場が大きく変化する可能性があると言われています。特に、AIによる自動化が進むと、一部の職種がなくなる可能性があり、それにより雇用の不安定化や格差の拡大が懸念されます。

IoT(アイオーティー)とは、「Internet of Things」の略称であり、日本語では「モノのインターネット」と訳されます。IoTは、モノがインターネットにつながることによって情報を取得でき、その情報を活用してより最適な機能の選択を行えるようになることを指します。

例えば、洗濯機の場合、インターネットに接続することで、天候や季節などを踏まえた上での最適なコースを提案してくれます。これは当然、洗濯機がインターネットに接続されていなければ実現できません。また、インターネットに接続されていれば、アプリでの遠隔操作なども行うことができるため、外出中に洗濯機を回すことなども可能になります。

IoT(Internet of Things)は、インターネットに接続されたデバイスが相互に通信することで、生活やビジネスを効率化し、新たな価値を生み出す技術です。例えば、スマートホームでは、IoTにより照明・暖房・家電製品の操作を自動化し、快適さとエネルギー効率を向上させます。

また、工業分野では、IoTにより機械のパフォーマンスを監視して予測保守を可能にすることで、ダウンタイムを減らし、生産性を高めることも可能です。他にも、農業・医療・交通など、幅広い分野でIoTは革新的な解決策を提供し、生活の質を向上させています。

IoTの最大のメリットは、リアルタイムでの情報収集・分析が可能となる点です。これにより、企業は生産効率の向上や故障の予防などに活用できます。また、家庭ではスマートホームとして、エネルギーの効率的な利用やセキュリティの向上に寄与します。さらに、都市開発ではスマートシティとして、交通渋滞の緩和・エネルギー管理・ゴミ収集などの都市問題の解決に役立ちます。IoTは物理的な距離や時間の制約を超えて、大量のデータを瞬時に処理し、最適な結果を提供することが可能です。

IoTのデメリットとしては、まずセキュリティの問題が挙げられます。多くのIoTデバイスがネットワークに接続されているため、ハッキングのリスクが高まります。また、データプライバシーも重要な課題で、個人情報の漏洩や不適切な利用が問題となります。さらに、IoTデバイスの多様性からくる互換性の問題もあります。異なる製造元やプラットフォームのデバイスが互いに効率的に連携することは困難で、これがIoTシステム全体の効率を下げる可能性があります。最後に、IoT技術の導入と維持にはコストがかかります。

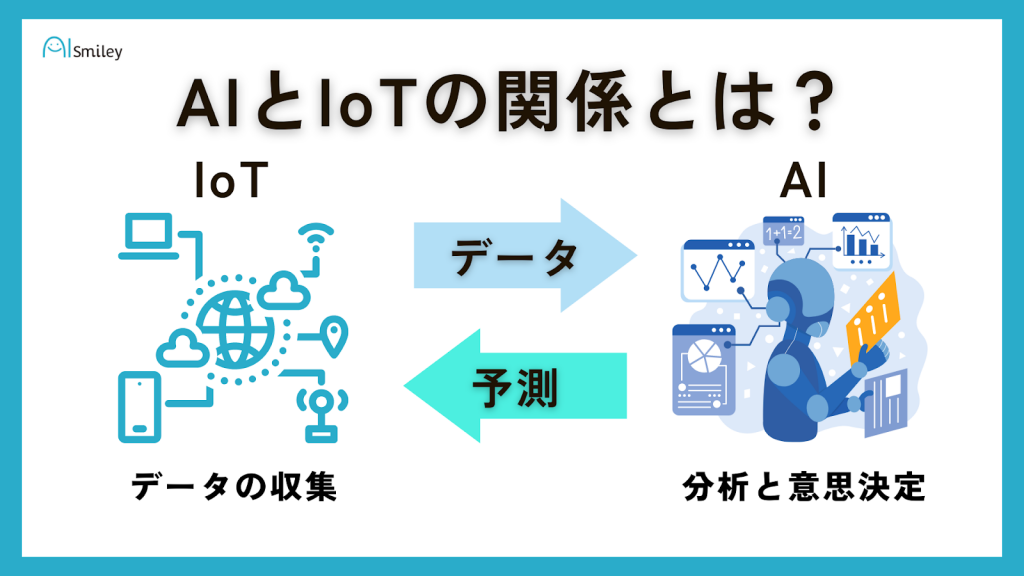

AIとIoTには、それぞれ異なる役割があり、それぞれの役割を組み合わせて活用されています。

AIはIoTとの組み合わせにおいて、データ解析と意思決定の役割を果たします。IoTデバイスから収集された膨大なデータをAIが分析し、有用な情報を抽出します。例えば、異常検知や予測メンテナンスなど、AIはIoTデータを使用してパターンを識別し、未来の動向を予測することが可能です。

また、AIは自動化と効率化にも寄与します。AIのアルゴリズムは、IoTデバイスの動作を制御し、人間の介入を最小限に抑えることができます。これにより、業務の自動化が進み、生産性が向上します。

IoTの役割は、物理的なデバイスがインターネットに接続され、データを収集・共有することで、これらのデバイスがインテリジェントに動作することを可能にすることです。AIとの関係性では、この収集したデータをAIに供給し、AIがこれを解析し、学習するための入力を提供します。

IoTデバイスは、自動化、エネルギー管理、健康監視などの目的で使用され、AIはこれらのデバイスからのデータを使用して、より効率的な意思決定・予測分析・パターン認識などを可能にします。したがって、IoTの主な役割は、AIに対するリアルタイムのデータフィードを提供し、AIの能力を最大限に引き出すことにあります。

また、IoTとAIの関係を話すうえで「ビッグデータ」も欠かせない要素です。AIとIoTとビッグデータの関係性について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

ビッグデータとIoT、AIの関係性とは?活用分野も詳しく解説!

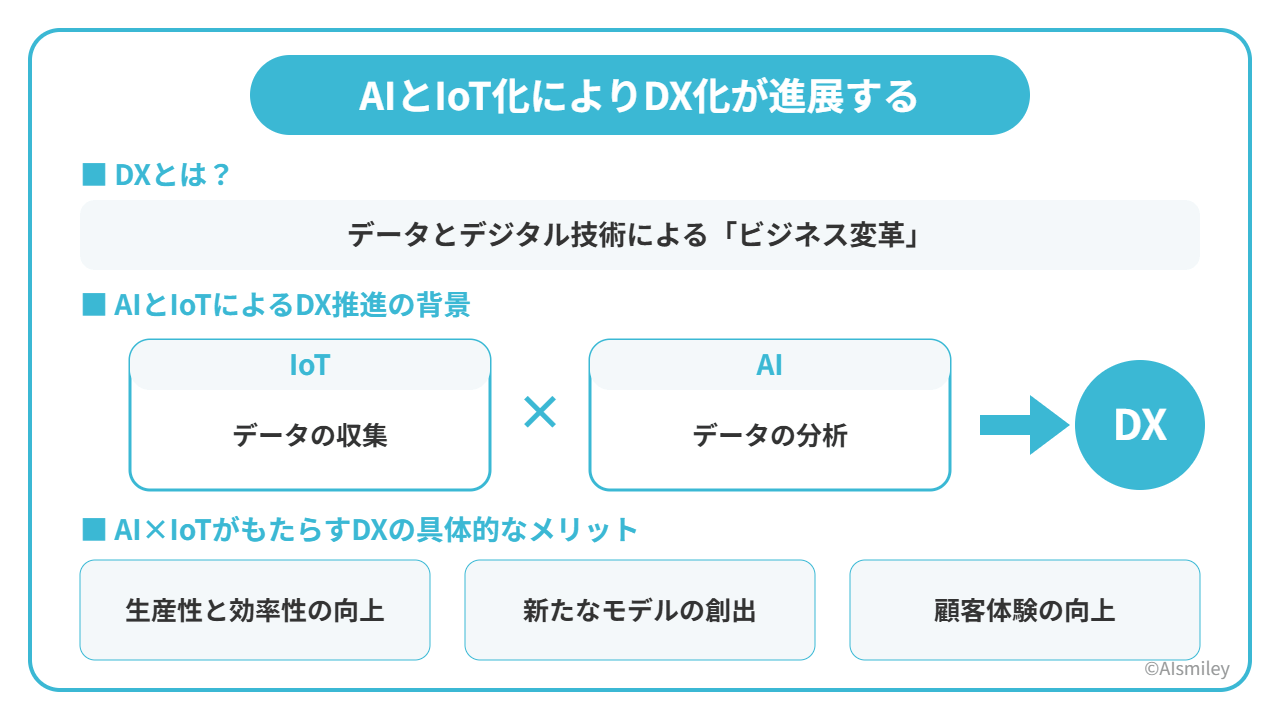

近年、企業の競争力を高めるために「DX(デジタルトランスフォーメーション)」が注目されています。

DXは単なるITシステムの導入ではなく、新規事業の創出や経営戦略との連動によって、大きな飛躍をもたらす可能性を秘めています。

そのDXを加速させる要因の一つに、AIとIoT(モノのインターネット)の進化が挙げられます。

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、企業や社会がデジタル技術を活用することで、ビジネスモデルや組織構造、企業文化、さらには働き方などを包括的に変革し、新たな価値や競争優位を創出することを指します。

もう少しわかりやすく説明すると、企業が急速に変わるビジネス環境に適応するため、データと最新のデジタル技術を使って、顧客や社会の要望に応じた新しい製品やサービスを開発することです。

これにより、仕事のやり方・組織の構造・企業の文化も変わり、他社との競争で優位に立つことができます。

参考:DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?意味や推進方法までわかりやすく解説

現代のビジネスにおいて、デジタルデータの活用は競争力の源泉となっています。AIとIoTの進化が、このデジタルデータを効果的に活用し、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を後押ししています。

現代のビジネスにおいて重要なリソースの一つである「データ」。顧客データ・販売データ・アクセスログなど、あらゆる情報がデジタル化されることで、企業は市場や顧客の行動を今まで以上に正確に把握できます。

しかし、膨大な量のデータを活用するには高度な分析能力が不可欠です。そこで登場するのがAIやIoTなどの先端技術。従来は人的リソースや時間がかかり過ぎて分析できなかった情報も、AIを活用することでリアルタイムかつ正確に処理できるようになっています。

AIの分野では、機械学習やディープラーニングの進歩により、画像認識や自然言語処理などで人間を超える精度が実現されています。

一方、IoT技術の小型化とコスト削減により、工場設備や家電、車両などあらゆる「モノ」からリアルタイムにデータを収集できるようになりました。

これらのデータをAIが解析することで、新たな洞察を得るサイクルが確立され、業務の最適化や新サービスの開発が加速しています。

特に注目すべきメリットは以下の三つです。

IoTで収集した設備の稼働状況や品質データをAIが解析することで、不具合の予兆を早期に検知し、メンテナンスを実施する例が増えています。設備故障にライン停止や余剰在庫などのロスを抑え、生産性を大幅に向上させることが可能です。

取得したデータを分析することで、顧客の行動パターンや需要の予測がより正確になります。これにより、たとえば「サブスクリプション型サービス」への転換や「パーソナライズドサービス」の提供が可能になり、DX推進の大きな目的である新たな収益源の創出につながります。

小売業や観光業を中心に、位置情報や購買履歴など多岐にわたる顧客データが活用されています。AI分析によって適切なタイミングで最適な情報を提供できるようになり、顧客満足度とロイヤルティを向上させることが可能です。

AIやIoTと同時に語られることの多い技術として、5Gが挙げられます。

そもそも5Gとは、高速・大容量で低遅延、同時多数接続を特徴とした「第5世代移動通信システム」のことを指します。日本では2019年から試験サービスを皮切りに、2020年にはNTTドコモを始めとする大手キャリアが続々とサービスの提供を始めました。

そんな5Gは、高速・大容量という特徴があることから、AIやIoTとの相性が非常に良いとされています。なぜなら、AIやIoTの適用分野を広げていくほど、扱うデータの量も増加していくからです。そのため5Gは、膨大なデータを扱うAIやIoTの心強い味方と言えます。

分かりやすい例としては、自動運転が挙げられます。自動運転を実現する場合、車両の走行中にセンサーがさまざまな情報を取得し、その情報を瞬時に管理センターに送信しなければなりません。その送信された情報にもとづいて遠隔制御を行うため、わずかなタイムラグが生じるだけで、事故のリスクを高めてしまうのです。

そんな「低遅延」が必須条件とされる分野においては、まさに高速・大容量が特徴である5Gが重宝されることがお分かりいただけるのではないでしょうか。

急速にデジタル化が進む現代社会では、サイバー攻撃から物理的な侵害まで多種多様なリスクへの対策が求められています。そんな中、AIとIoTが連携した統合セキュリティソリューションが注目を集めています。

AIはIoTデバイスからリアルタイムで収集される膨大なデータを高速かつ的確に解析し、潜在的な脅威を早期に検知・予測することができます。これにより、企業は「問題が起きてから対応する」のではなく、事前に対策を講じることが可能になります。さらに、AIによる自動化された脅威対応システムを導入すれば、人手では、見落としがちな細かな異常も捉え、素早く正確な防御を実現できます。

こうした統合セキュリティ体制により、企業はサイバー攻撃だけでなく、物理的な侵害にも強い防御網を構築できます。新たな脅威への適応力が高まるだけでなく、被害が発生した際のリカバリーコストも最小限に抑えられるというメリットがあります。DX時代にふさわしいセキュリティのかたちとして、AIとIoTの協調がこれからますます重要になります。

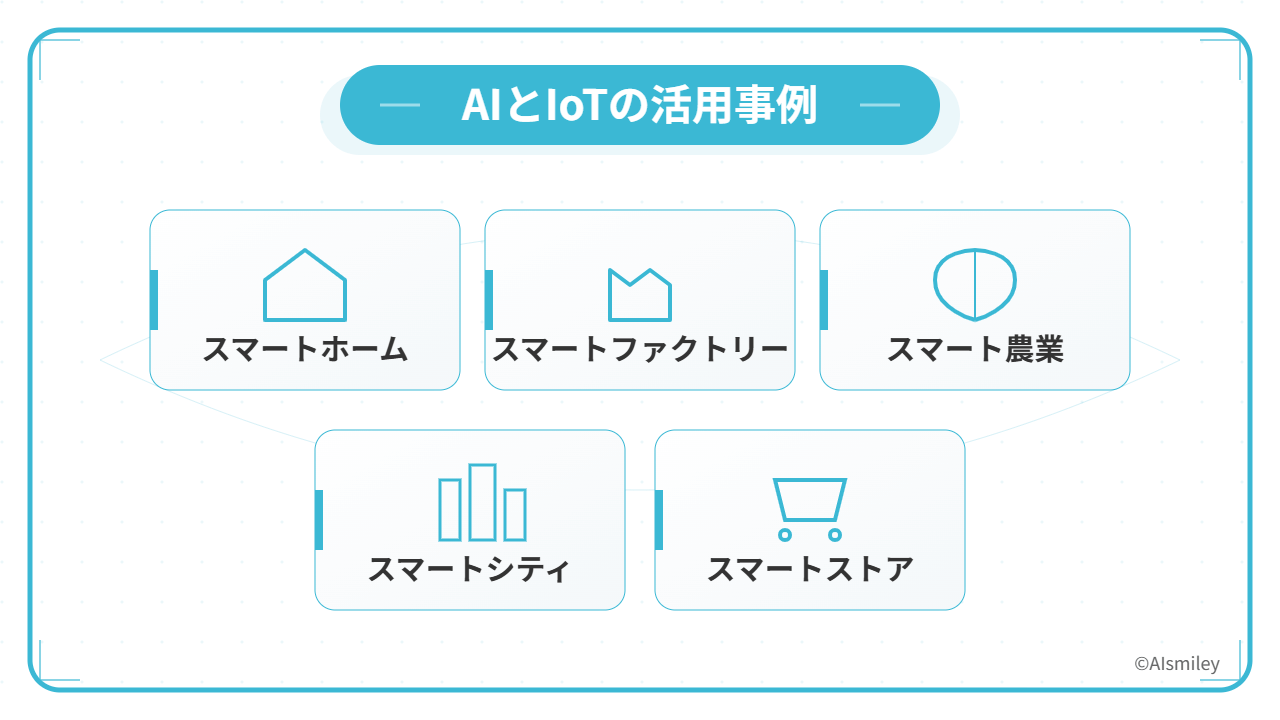

AIとIoTを組み合わせると、次のようなことができるようになります。

AIとIoTを組み合わせると、次のようなことができるようになります。

これらはすべて、AI・IoT・データ解析といった先端技術を活用して効率性・安全性・持続可能性を向上させることを目指しています。これらのスマートシステムは、複雑なデータをリアルタイムで分析し、最適な決定を自動で行います。これにより、人力・時間・エネルギーの削減が可能になるとともに、質の高いサービスや製品を提供できるのです。

ここからは上記5つの活用事例について詳しく解説します。

スマートホームとは、外出先から自宅設備を遠隔で確認したり操作したりすることができる技術のことです。これはまさに、AIとIoTの活用によって実現できる技術の一つであり、生活の利便性を高められることから大きな注目を集めています。

その一例として、積水ハウスでは、外出先からの住宅設備の遠隔操作を可能にするスマートホームサービス「PLATFORM HOUSE touch」を2021年夏から提供開始しました。住まいのビッグデータ(住環境データ・ライフスタイルデータ)を活用して、「健康」「つながり」「学び」を軸にしたサービスを提供する「プラットフォームハウス構想」を積水ハウスは推進しています。「PLATFORM HOUSE touch」のシステムは、この「プラットフォームハウス構想」の基盤となるものです。

「PLATFORM HOUSE touch」は、業界初の間取り図と連動した、視覚的で直感操作できるスマートホームサービスです。温湿度センサーや、窓センサーなどのIoTのデータをパブリッククラウド上で蓄積し、スマートフォンアプリで、外出先からエアコンなどの機器を確認・操作することができます。

スマートファクトリー(スマート工場)とは、可視化によって生産性を高めたり、設計から製造、保守までのビジネスプロセス全体の変革を見える化したりする「DX」を導入した工場です。

少子高齢化に伴う人手不足が深刻化している昨今、どの業界でも「業務効率化」が大きな課題となっています。それは製造業にもいえることであり、「限られた人手の中でいかに業務を効率化し、生産性を高めていくか」が重要なポイントとなっています。

そのため、AIとIoTによる「見える化」は、業務効率化や生産性向上という点で非常に大きなメリットを生んでいます。なぜなら、見える化によってスムーズに故障を予測・検知したり、生産性をスコア化したりすることで、よりスピーディーに問題点を解決できるようになるからです。より早く問題点を解決することで、業務がストップしてしまうリスクを減らし、生産性向上に繋げていくことが可能になります。

また、これまでは知識と経験の求められた業務でも、IoTの活用によってデータ化することによって技術を可視化し、後継者の育成に活用していくことも可能です。技術の継承という点においても、AIやIoTは大きな役割を果たしているのです。

スマート農業は、ロボットやAIを用いて農業を効率化し、高品質な生産を実現する新しい形態です。人手不足が問題となる中で、この方式は注目を集めています。スカイロジックは、AI画像検査ソフトを用いて農作物の選別を自動化する取り組みを展開。この技術は作業時間の短縮や人件費の削減を目的としています。以前は製造業での使用が主でしたが、農家からの問い合わせを受けて農業への適用を始めました。

日本の農業は多くの手作業や熟練が必要な作業があり、効率化と負担軽減が求められています。スマート農業は、ロボットトラクターや農業用ドローンなども活用していますが、それらは初期投資が必要です。スカイロジックは、これに対する解決策として低価格で導入可能なソフトウェアを提供。パソコン1台あれば導入できるため、農家の負担を軽減する狙いがあります。

スマートシティ(スマートシティ構想/Smart City)とは、AIやIoTをはじめとしたデジタル技術を活用し、社会のさまざまな課題を解決するとともに、持続可能な社会の実現を目指す考え方のことです。近年は少子高齢化が進み、労働力不足が深刻化しています。特に地方都市では働き手の減少によって、インフラの維持が難しくなり、人々の生活品質が低下しかねない状況に置かれているケースも多々あります。

このような状況を打開するために、デジタル技術を導入して自動化による業務の効率化や労働力不足の解消を図り、インフラの維持や人々の生活品質向上を実現するのが、スマートシティ構想の目的のひとつです。また、再生可能エネルギーへの転換によってエネルギー消費を効率化し、環境への負担を軽減するなどの目的もあります。

スマートストアとは、「リテールAIカメラ」や、セルフレジ機能付きの買い物カート(スマートショッピング・カート)など、株式会社トライアルカンパニーが独自に開発したIoT技術やAI技術を導入した店舗のことです。データをもとに新しい購買体験を提供でき、効率的な運営も可能になります。

AI導入スマートストアは全国で広がっており、東北ではトライアルカンパニーが、「セルフレジ機能」と「スキャン漏れ防止機能」付き買い物カートを導入したスマートストア、「メガセンタートライアル郡山八山田店」をオープンしました。

メガセンタートライアル郡山八山田店は、トライアルの店舗形態の中でも最大規模のもので、東北地方初出店となります。160台導入したスマートショッピングカードは最新型のもので、従来のセルフレジ機能だけでなく、「スキャン漏れ防止機能」を搭載。スキャンし忘れた商品がカートのかごに入れられると自動検知し、カート上のタブレットにアラートが表示されます。

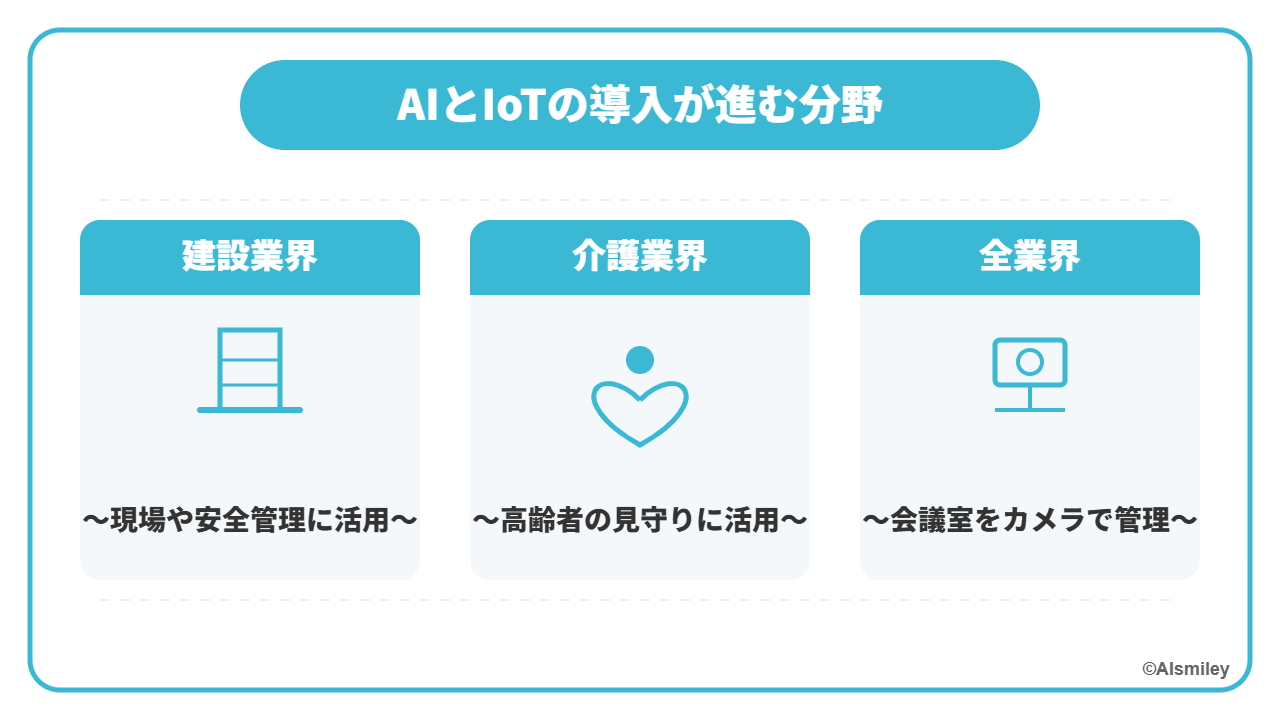

さまざまな業界でAIやIoTの導入が進む中、その影響は建設業界から介護、さらにはオフィス環境にまで広がっています。各業界での具体的な取り組みを見ていくことで、テクノロジーがもたらす革新とその可能性について考察します。

建設業は、AIやIoTの導入に積極的な業界の一つです。

例えば、大成建設では、建設機械の自律走行をサポートする制御システムの開発を行っています。作業員との接触を防止するための検知システムも導入することで、より安全性を高めることに成功しています。その仕組みとしては、建設機械にセンサーを設置してベテラン作業員の作業情報を収集し、AIを活用した画像データから人や障害物の検知を行うというものです。

また、鹿島建設ではロボットの活用により、単純な繰り返し作業や負担の大きい作業などを自動化しています。ロボットを導入したことで、これまで人間では不可能だった下方からの上向溶接が可能になり、溶接の品質と性能が大幅に向上しました。また、工程の短縮も実現でき、従業員一人ひとりの負担軽減と業務効率化にも成功しています。

介護分野でもAIとIoTの活用が進展しており、株式会社さくらコミュニティサービスはその先駆者となっています。同社は介護記録ソフト「CareViewer」のAPIを実装し、他社のIoT機器や介護ソフトウェアとのデータ連携を可能にしました。このAPIの導入により、ウェアラブルデバイス等からのデータが「CareViewer」に自動的に取り込まれ、一括データ化が実現。介護事業所の入居者記録・労務計算ソフト・介護報酬計算ソフトとの連携も可能となりました。

このAPI実装は、介護現場から寄せられた「データ入力が二度手間」という問題に対する解決策となっています。介護現場での記録作業とそれに伴う事務作業の効率化が進むことで、職員の負担軽減が見込まれます。

さらに、このシステムはフィンランドのGillieAI社とも連携。ベッドセンサーやウェアラブルデバイスから得られる人感・体動・睡眠状態・心拍数などのデータをAI学習に用い、利用者の状態変化を予測します。この予測データを活用することで、健康状態の急変や異常行動などのリスクを早期に察知し、事故防止や生活品質(QOL)の向上、さらには介護の質を高めることが可能となります。

このように、AIとIoTの活用は単なる効率化を超え、介護の質そのものも向上させる可能性を秘めています。

あらゆる業界においてAI搭載型のセンサーとカメラがオフィス環境を劇的に改善しています。広いオフィスでは「担当者がどこにいるか不明」といったことや「空いている会議室がどれか不明」といった課題がよくありますが、これらは位置情報センサーによって解消できます。また、AIカメラによって会議参加者がリアルタイムで認識され、会議室の利用状況も社内で簡単に確認できるため、ストレスが軽減します。

勤怠管理にも革新が見られます。一般的にはPCで出勤・退勤を入力することが多いですが、AIによる顔認識でこれを自動化でき、入力ミスや不正な時間報告のリスクが減少します。場合によっては、AIが働き方を最適化する提案をすることもあります。

人手不足が問題となる現代において、効率的かつクリーンな労働環境の確立は必須です。このような背景から、AI搭載型のセンサーとカメラの導入は今後さらに進展すると期待されます。これらのテクノロジーは、オフィスの日常業務をスムーズにし、業務効率を高める大きな魅力を持っているのです。

今回は、AIとIoTの関係性や、実際にこれらの技術を活用している事例などをご紹介しました。

超スマート社会の実現に向けて、AIやIoTの技術は必要不可欠なものであり、今後も様々な分野での導入が進んでいくことが期待されます。より生活の利便性を高めながら、少子高齢化に伴う人手不足を解決していくためにも、ぜひこの機会にAIやIoTの技術に目を向けてみてください。

AIソリューションについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

AIソリューションの種類と事例を一覧の比較・紹介!

アイスマイリーでは、IoTのサービス比較と企業一覧を無料配布しています。課題や目的に応じたサービスを比較検討できますので、ぜひこの機会にお問い合わせください。

AIとは、「Artificial Intelligence」の略称であり、日本語に訳すと「人工知能」となります。人間の脳で行っているような作業をコンピューターが同じように模倣し、自然言語を理解したり、論理的に推測したり、経験に基づく学習を行ったりすることを目的とするプログラムを「AI」と呼ぶのが一般的です。

IoTとは、「Internet of Things」の略称であり、日本語では「モノのインターネット」と訳されます。 IoTは、モノがインターネットにつながることによって情報を取得でき、その情報を活用してより最適な機能の選択を行えるようになることを指します。

IoTの活用によって取得した膨大な量のデータを解析していくのが「AI」の役割となります。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら