生成AI

最終更新日:2024/12/25

DX推進とは?

DX推進とは?

DX(デジタルトランスフォーメーション)は企業が生き残りをかけた重要課題として叫ばれて久しい今日、多くの企業がDX推進に向けて舵を切っています。しかし、DX推進とは単なるITツールの導入や業務のデジタル化にとどまらず、企業文化や業務プロセスの根本的な変革を意味します。

本記事では、DX推進の本質的な意味と、成功に導くための具体的なアプローチについて解説していきます。

DXとは、デジタル技術の浸透により、人々の正解をより良い方向に変革していくという概念です。DX推進とは、この概念に基づき、企業がデジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセスを抜本的に変革し、新たな価値を価値を創出する取り組みを指します。

従来のIT化やデジタル化が、既存の業務の効率化や自動化を目的としていたのに対し、DX推進は顧客体験の向上や新規事業の創出など、より本質的な経営課題の解決を目指します。例えば、小売業における単なるECサイトの構築はデジタル化ですが、デジタルデータを活用した顧客対応の実現や、実店舗とオンラインの融合による新しい購買体験の創造がDXといえます。

つまり、DX推進は技術導入だけでなく、組織文化や業務プロセスの変革、さらには企業のビジネスモデル自体の転換までを含む、より包括的な取り組みなのです。

関連記事:DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?意味や推進方法までわかりやすく解説

DX推進が企業に求められる背景は、大きく以下の4つの要因が挙げられます。

「2025年の崖」とは、既存のITシステムが複雑化・老朽化し、2025年以降に最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性を指します。これを克服するためにDX推進が求められています。

参考:DXレポート〜ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開

近年、スマートフォンやタブレットの普及により、人々の生活様式やサービスに対する期待が大きく変化しています。消費者は、時間や場所の制約を受けることなく、必要な時に必要なサービスにアクセスできる利便性を当たり前のものとして求めるようになりました。例えば、深夜でもスマートフォンで商品を注文でき、決済から配送手配まで完結できることを期待し、また実店舗とオンラインストアの境目のないシームレスな購買体験を求めています。

このような顧客ニーズの変化に対応するためには、従来の営業時間が店舗を基点としたビジネスモデルでは不十分です。企業は、デジタル技術を活用して24時間365日対応可能なサービス提供体制を構築し、オンラインとオフラインを融合させた新しい顧客体験を創出することが不可欠となっています。

つまり、DX推進は、変化する顧客ニーズに応えるための必然的な経営課題となっているのです。

今日の企業環境において、デジタル化による業務効率化とコスト削減は喫緊の課題です。特に日本企業の多くは、長年にわたって蓄積されたレガシーシステムの維持管理に多大なコストを費やし続けており、その保守運用に貴重な人材や予算が割かれています。

さらに、紙の書類や手作業による承認プロセス、対面での会議や打ち合わせなど、従来型の業務プロセスが依然として根強く残っているので、業務効率の低下を招いています。例えば、紙の資料の作成・保管・検索には膨大な時間と労力が必要であり、また情報共有の遅延や人為的ミスのリスクも高くなります。

このような非効率な業務プロセスは、人件費の増加や機会損失につながり、企業の競争力を著しく低下させる要因となっています。そのため、デジタル技術を活用した業務プロセスの抜本的な見直しと効率化は、企業の生存戦略として避けては通れない課題となっています。

現代の企業は、かつてない激しい競争環境に直面しています。グローバル化とデジタル技術の急速な進展により、企業間の競争は業界や国境の枠を越えて展開されるようになりました。特に、設立当初からデジタル技術を前提としたビジネスモデルを構築してきたデジタルネイティブ企業の台頭が、従来型企業に大きな影響を与えています。

例えば、アマゾンのような企業は小売業からスタートしながら、クラウドサービスやエンターテインメントなど、異なる業界へと急速に進出し、既存企業の経営基盤を揺るがしています。また、フィンテック企業の台頭は、伝統的な金融機関のビジネスモデルに変革を迫っています。このような環境下で、従来型の企業が競争力を維持し、成長を続けるためには、デジタル技術を活用した事業変革、すなわちDX推進が不可欠となっているのです。

DX推進は、企業が生き残るために不可欠な取り組みとなっています。しかし、どこから手をつければ良いのか、迷う企業も多いのではないでしょうか。

ここでは、DX推進するためにやるべきことを解説します。

DX推進の成功には、組織全体での取り組みが不可欠であり、とりわけ組織体制の整備が重要な基盤となります。まず、経営陣自身がデジタル技術の可能性と限界を正しく理解し、変革への強いコミットメントを示す必要があります。これは単なる号令ではなく、投資判断や組織改革などの具体的な意思決定に反映されるべきものです。

次に、DX推進を専門的に担う部署の設置が求められます。この部署は、全社的なDX戦略の立案から各部門との連携、技術導入の推進まで、包括的な役割を担います。

さらに、迅速な価値提供と柔軟な改善を可能にするため、スクラムなどのアジャイル開発手法の導入も効果的です。スクラムを活用することで、従来の階層的な組織構造を超えた、より機動的なチーム運営が可能となり、DXプロジェクトの成功確率を高めることができます。

関連記事:スクラムとは?アジャイルとの違いや役割、開発のメリットについて解説

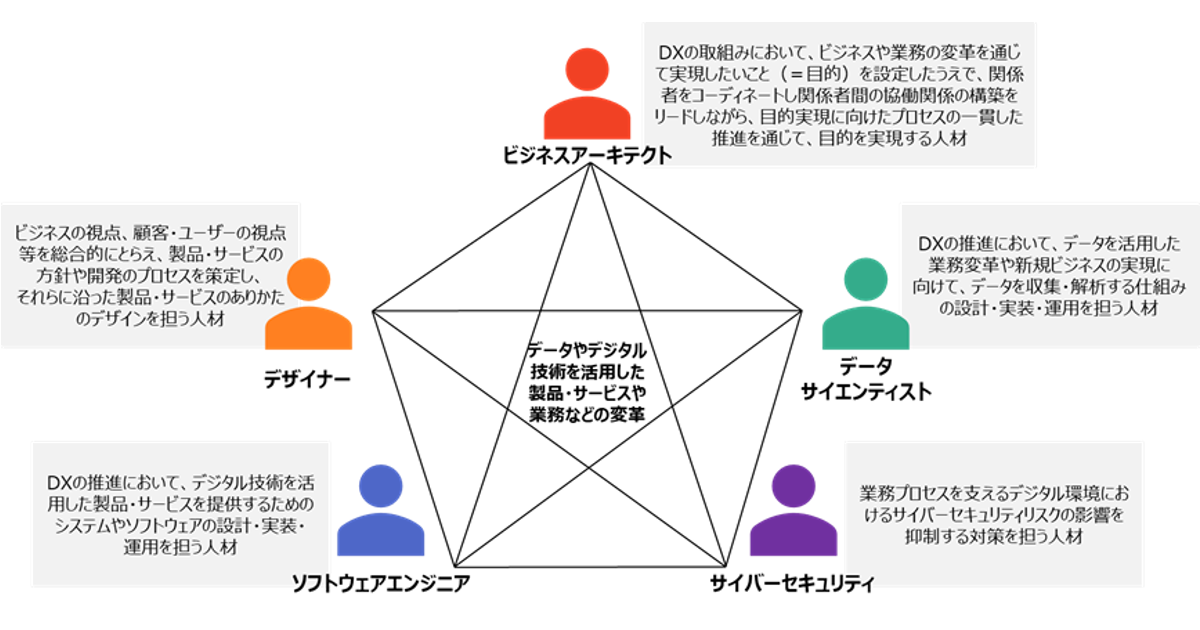

DX推進スキル標準とは、企業がDX推進に必要な人材要件を体系化した指標で、経済産業省が定めたものです。企業はこの標準を活用し、DX推進に必要な人材の確保と育成を戦略的に進めることができます。

このスキル標準では、経営層からDX推進の実務者まで、各層に求められる具体的なスキルと役割が明確化されています。例えば、経営層にはデジタル技術による事業変革のビジョンを描く能力が、中間管理職には既存事業とデジタル技術を融合させる実行力が、実務者にはデジタル技術の専門知識と実装能力が求められます。

出典:IPA|DX推進スキル(DSS-P)概要

出典:IPA|DX推進スキル(DSS-P)概要

企業はこの標準を指針として、社内人材の育成計画の策定や、外部からの人材採用の要件定義に活用可能です。また、既存社員のスキル評価や育成目標の設定にも役立ち、計画的な計画的なDX人材の育成を進めることができます。

このように、DXスキル標準は、企業のDX推進における人材戦略の重要な羅針盤となっているのです。なお、DX人材に必要なスキルについては、以下記事も参考にしてください。

関連記事:DX人材の必要スキルとリスキリングの重要性。適正人材の見つけ方を解説

DX推進において、企業が最初に取り組むべき重要なステップが、DXロードマップの作成です。このロードマップでは、企業のデジタル変革における現状分析から始まり、目指すべき将来像までの道筋を段階的に描き出します。各段階では、達成すべき具体的な目標を設定し、それらを実現するための施策を明確に定めていきます。

例えば、第一段階でデータ分析基盤の構築、第二段階で顧客接点のデジタル化、第三段階でビジネスモデルの転換といった具合です。また、限られた経営資源を効果的に活用するため、すべての施策を同時に実行するのではなく、企業の経営戦略や市場環境を考慮しながら、優先度の高い施策から順次実行していきます。

このように、体系的なアプローチを取ることで、DX推進を確実に前進させることが可能となります。

DX推進において重要な施策の一つが、最新のデジタル技術の効果的な導入です。具体的には、クラウドコンピューティング・AI・IoTなどの技術を活用し、企業の業務プロセスを根本から変革していきます。

例えば、クラウドの導入によりシステムの拡張が可能になり、AIの活用により、従来は人手に頼っていた分析や予測が自動化されます。また、IoTセンサーを活用することで、製造現場の状況をリアルタイムで把握し、生産性を向上させることが可能です。さらに、AIチャットボットによる24時間対応のカスタマーサービスや、顧客の行動データを分析して提供するパーソナライズされたサービスなど、顧客体験の向上にもつながります。

このようなデジタル技術の導入は、単なる業務の効率化だけでなく、新たなビジネス価値の創出にも結びつけることが重要です。

DXを成功させるためには、様々な技術の活用が不可欠です。企業がDX推進する上で、どのような技術が必要とされるのか、以下の具体的な技術について、それらがどのようにDXに貢献するのかを解説します。

インターネットを通じてコンピューティングリソースを必要に応じて利用できるサービスです。サーバー・ストレージ・データベース・ソフトウェアなどをオンデマンドで利用でき、初期投資を抑えながら柔軟にシステム規模を拡張できます。例えば、Amazonのクラウドサービス「AWS」やMicrosoftの「Azure」があります。

従来のデータベースでは処理が困難な大量のデジタルデータを収集・分析する技術です。顧客の購買履歴・SNSデータ・センサーデータなどを分析し、マーケティングや商品開発、需要予測などに活用します。

関連記事:ビッグデータとは?特徴やメリット・活用事例をわかりやすく解説

人間の知的能力をコンピュータで再現する技術です。機械学習やディープラーニングにより、画像認識・自然言語処理・予測分析などが可能です。カスタマーサービス・品質管理・与信審査など、幅広い業務で活用されています。

関連記事:AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説

様々なモノをインターネットに接続し、データを収集・活用する技術です。製造現場のセンサーデータ収集・スマートホーム制御・農業での環境モニタリングなどに活用されています。

関連記事:IoTとは?活用シーンや関連技術、普及にともなう課題について

分散型台帳技術で、改ざんが困難な特徴を持ちます。金融取引・サプライチェーン管理・契約の自動執行(スマートコントラクト)などで活用され、取引の透明性と信頼性を高めます。

定型的なPC操作を自動化するソフトウェアロボットです。データ入力・請求書処理・報告書作成など、反復的な事務作業の自動化に活用され、業務効率を大幅に向上させます。

関連記事:RPAとは?おすすめの6つのツールと自動化できる5つの業務

VR(仮想現実)は完全な仮想空間を、AR(拡張現実)は現実世界に仮装情報を重ねて表示する技術です。製品設計・従業員研修・遠隔作業支援・商品のバーチャル支援などに活用されています。

関連記事:VRとは?仕組みやビジネスへの活用シーン・活用事例をご紹介

第5世代移動通信システムで、高速・大容量・低遅延・多数同時接続が特徴です。4Kや8K動画のストリーミング・自動運転・遠隔医療・スマートファクトリーなど、新たなサービスやビジネスモデルを可能にします。

DX推進において、多くの企業が直面している重要な課題の一つは、デジタル人材の確保と既存社員のスキル育成です。データサイエンティストやAIエンジニアなどの専門人材が不足している一方で、既存社員のデジタルリテラシーの向上も急務となっています。

また、長年使用してきた基幹システム(レガシーシステム)の刷新も大きな課題です。古いシステムは新しいデジタル技術との連携が難しく、保守コストも高額になりがちですが、業務への影響を考慮すると一朝一夕には移行できません。

さらに、DX推進には組織文化の変革も不可欠です。デジタル技術の導入だけでなく、アジャイル型の開発手法や、データに基づく意思決定の文化を根付かせる必要があります。しかし、従来の企業文化や業務慣習が根強く残る中で、このような変革を進めることは容易ではありません。

DXはもはや企業にとって避けては通れない課題となっています。多くの企業が、自社のビジネスモデルを変革し、競争力を高めるためにDXに取り組んでいます。

ここでは、様々な業界の企業が実施しているDX推進の取り組み事例をいくつかご紹介します。

ニトリは、オンラインとオフラインを融合させたO2O戦略を推進しています。具体的には、店舗での接客や商品展示と、ECサイトでの利便性を組み合わせることで、顧客体験の向上を図っています。

例えば、店舗で商品を確認し、ECサイトで購入する「ショールーミング」やECサイトで注文し店舗で受け取る「クリック&コレクト」などのサービスを提供しています。これにより、顧客は自身のライフスタイルやニーズに合わせた柔軟な購買体験を享受でき、ニトリは顧客満足度の向上と売上拡大を実現しています。

参考:株式会社ニトリ

TOTOはセラミック事業において、スマートファクトリー化を推進しています。特に、半導体製造装置向けの「静電チャック」の製造では、製造データを一元管理し、製造条件を常時監視・即時是正する仕組みを構築。これにより、高い良品率の維持が可能となり、需要増加時にも安定した製品供給を実現しています。

また、AIを活用したビッグデータ解析により、製造プロセスの最適化や予知保全を行い、生産性の向上と品質の安定化を図っています。

関連記事:スマートファクトリーとは?DXとの違いや導入ステップ、企業事例をも紹介

みずほファイナンシャルグループは、DXを通じて多様なパートナーと連携し、フィンテックに取り組んでいます。具体的な事例として、QRコード決済基盤「J-Coin Pay」を活用した企業や自治体向けの「ハウスコイン」の提供があります。

その第一弾として、ヤマト運輸と共同でスマホ決済サービス「にゃんPay」を開発し、業務効率化と利用者の利便性向上を実現しました。また、地域振興の電子化やブロックチェーン技術を活用した「デジタル特典付き社債」の発行など、地域経済の活性化や新たな金融商品の提供にも取り組んでいます。

さらに、八丈島や北海道更別村と連携し、キャッシュレス化やデジタル技術を活用した地域社会の持続可能な発展を支援しています。これらの取り組みを通じて、みずほファイナンシャルグループは社会や顧客の課題解決を目指し、DXを推進しています。

関連記事:FinTech(フィンテック)の意味とは?代表的なサービスや活用技術、AI事例を解説

DX推進は、単なるデジタル化やIT導入を超えた、企業全体の変革を意味します。この取り組みが求められる背景には、「2025年の崖」への対応・顧客ニーズの変化・業務効率化の必要性・競争環境の激化があります。

企業がDX推進を実現するためには、組織体制の整備・DX推進スキル標準に基づく人材確保・明確なロードマップの作成・適切なデジタル技術の導入が必要です。具体的な技術としては、クラウドコンピューティング・AI・IoT・ブロックチェーン・RAPなどが挙げられ、これらを活用して業務プロセスの変革や新たな価値創造を目指します。

しかし、デジタル人材の不足・レガシーシステムの刷新・組織文化の変革など、多くの課題も存在します。これらの課題を克服しながら、企業は戦略的にDX推進を進めていく必要があります。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら