生成AI

最終更新日:2023/12/20

澤田光の行政×AI最前線 第7回

澤田光の行政×AI最前線 第7回

人工知能(AI)により、必要な情報が必要な時に提供されるようになるSociety5.0を目指して、行政の情報化が進められています。しかし、自治体の現場では、「実際何に取り組んだら良いのか?」、「やれと言われてもどうしたらよいか分からない」、「そもそも何から手を付ければよいのか?」など、戸惑う声も多く聞かれます。どうしたら自治体でAIの活用が進むのでしょうか。

【澤田光の行政×AI最前線】では、実際にAIを活用した取り組みを行っている自治体の事例をご紹介し、そうした疑問に答えていきます。

人口減少で公共交通の利用者が減少しているところに追い打ちをかけたコロナ禍。地方の自治体では、公共交通を維持するための財政負担が増す一方、高齢者などの交通弱者が窮地に立たされています。今回は、公共交通の維持存続のために熊本県荒尾市が導入し、年間で延べ約1万人が利用している、AIを活用したオンデマンド相乗りタクシー「おもやい(OMOYAI)タクシー」をご紹介します。

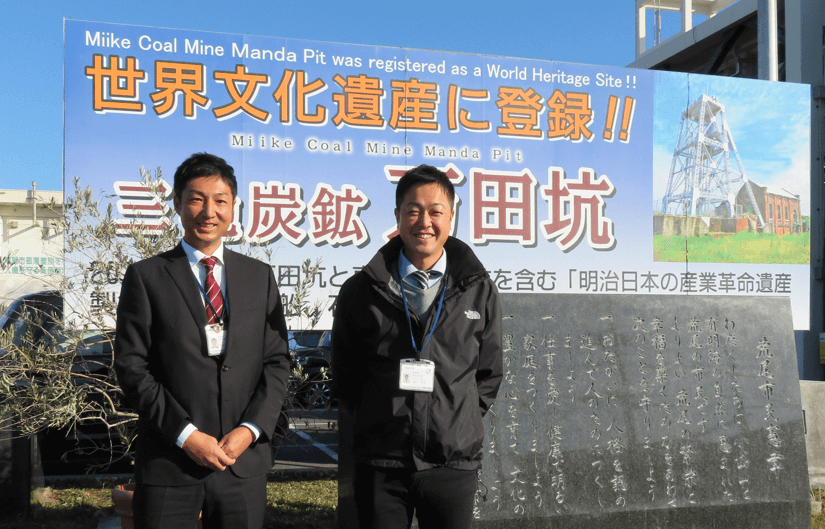

荒尾市は熊本県の西北端に位置し、北は福岡県大牟田市に接している、東西約10キロメートル、南北約7.5キロメートル、総面積は57.37平方キロメートルとコンパクトなエリアでなだらかな丘陵が起伏している、人口5万人の市です。今回は荒尾市にお伺いし、「おもやいタクシー」について、荒尾市総合政策課政策推進室の林田真司室長と坂口拓也さんにお話を伺いました。

左:荒尾市総合政策課 林田総合政策推進室長 右:荒尾市総合政策課 坂口さん

左:荒尾市総合政策課 林田総合政策推進室長 右:荒尾市総合政策課 坂口さん

――「おもやいタクシー」は、どのような交通機関なのですか?

――林田室長

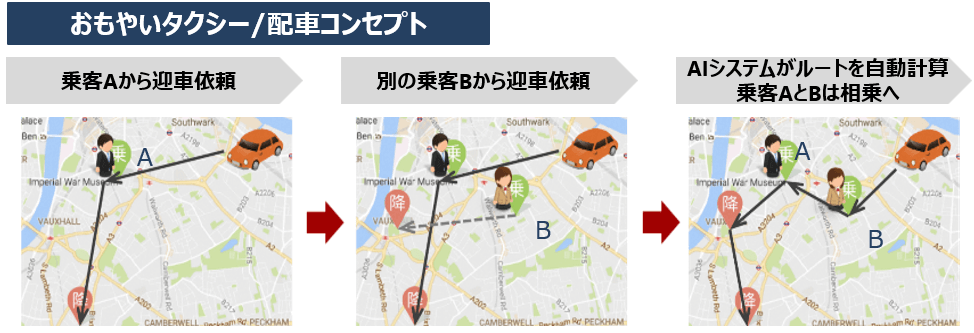

おもやいタクシーは、「いつでも」「誰でも」「市内どこでも」低料金で利用できる新しい公共交通です。AIが最適なルートを自動計算してEV車を配車する相乗りタクシーです。運行時間は8時から17時までですが、平日だけでなく土日祝日も運行します。利用料金は、300円から700円で、市内全域で利用できます。利用したいときにいつでも、市内どこからでも、利用者が一人でも、観光交通アプリ「おでかけあらお」や、電話で予約できます。

コロナ禍においても利用者は増加しており、1年半で2.5倍増加しました。現在はEV車2台で運行していますが、平日の昼間はほぼフル稼働の状態です。利用者は、高齢者の方が8~9割で、病院への通院や買い物などに利用されています。相乗り率も徐々に上昇し、約3割が相乗りになっています。

資料提供:荒尾市

――荒尾市は全国に先駆けて、株式会社未来シェアのSAVS(サブス:Smart Access Vehicle Service)を導入し、「おもやいタクシー」を運営されました。導入に至った経緯を教えてください。

※SAVS:タクシー(デマンド交通)と路線バス(乗合交通)の長所を掛け合わせた、AIによるリアルタイムな便乗配車計算を行うサービス(出典:MIRAI SHARE)

――林田室長

荒尾市は、2005年に市営バスを廃止し、民間のバス会社に路線を移譲しました。その後2013年には、市の東側区域のバス路線を廃止して、乗合タクシーを導入しました。しかしコロナ禍もあり、路線バスの利用者が大幅に減少したため運営経費が上昇したことで市が補填する補助金額も上昇し、市の財政負担が増しました。バスの利用者が減ると採算が悪化し、バス路線が減り、利用者の利便性が低下して、また利用者が減少するといった悪循環に陥っていたのです。

そんな折、2019年に、荒尾市は三井物産株式会社、株式会社グローバルエンジニアリングと「地域エネルギーの有効活用等を中心としたまちづくりに関する連携協定」を締結しました。その中で、電力の地産地消や公共インフラの効率化、CO2削減の推進など、エネルギーを中心としたまちづくりを進めるため、地域新電力会社「有明エナジー株式会社」が設立されました。

有明エナジー株式会社では、市の公共施設の電力の供給などを行っていますが、収益の一部を活用して、本市の地域課題解決を支援する枠組みを構築しています。そのうちの一つとして、2019年にSAVSを使って「おもやいタクシー」導入に向けた実証実験を行いました。

最初は、1月に12日間、タクシー運賃無償でしたが、その後、9月に1か月間、有償(距離別固定300~700円)で実証実験を行ったところ、利用者の方の相乗りへの抵抗は少なく、本格導入を希望する方が多数であることが分かりました。実証期間中のバス利用者数も増加し、相互利用しバス利用との棲み分けができる可能性があることが確認できました。

その後、公共交通会議で協議した結果「一般乗合旅客自動車運送事業」として導入することが認められ、市内全域を対象としたAIを活用した予約型相乗りタクシーの認可が実現したのです。

――現在はどのような取り組みをされておられますか?また、今後の課題としてどのようなことがあるでしょうか?

――坂口さん

2022年度は子育て応援タクシー運行実証事業と、高齢者移動活性化に向けた実証事業を行いました。前者は、交通弱者である低年齢層の公共交通の利用の促進と、市民アンケートで要望のあった子どもの習い事の送迎に対する負担軽減が目的でした。想定していたほど利用がありませんでしたが、「おでかけアプリ」のダウンロード数は増加しました。

後者は、高齢者で自動車免許返納を検討する方の、免許返納後の移動に対する不安感を軽減するために行われた「おもやいタクシーパス(1か月間限定でおもやいタクシーの乗り放題制度)」の実証実験です。利用された方のアンケートの分析などはこれからです。

課題としては、他の公共交通機関と「おもやいタクシー」との違いについての理解を広めることですね。それと、私のように普段は自家用車を利用していても、JRを利用するときは駅まで「おもやいタクシー」を使うととても便利なんですよ。今後さらに市民の認知を広げ、より多くの方に利用してもらいたいと思っています。

――林田室長

今後の課題は、幹線道路以外の路線バスとの共存です。市民のニーズに応えながら、不採算路線をどうするか、トータルとして市の負担を減らせるように運行経費の最適化を考えていく必要があります。また、本市は目指すべき都市像として「スマートコンパクトシティあらお」を掲げています。今後、荒尾競馬場跡地の有効活用を図り、JR荒尾駅周辺地域全体の活性化のために、道路などの都市基盤を整備し、公共交通ネットワークをさらに維持・強化していきます。

荒尾市が導入しているSAVSは、株式会社未来シェアが提供するプラットフォームです。同社の松舘渉(まつだてわたる)代表取締役にお話をうかがったところ、SAVSは、限られた資源、つまり何台の車両で、どのぐらいの待ち時間で、より多くの人を運ぶにはどうしたらよいかという、「マルチエージェント・シミュレーション」の成果を使って社会実装したものだそうです。

出典:https://www.miraishare.co.jp/wp-content/themes/mirai/img/files/202301examples.pdf

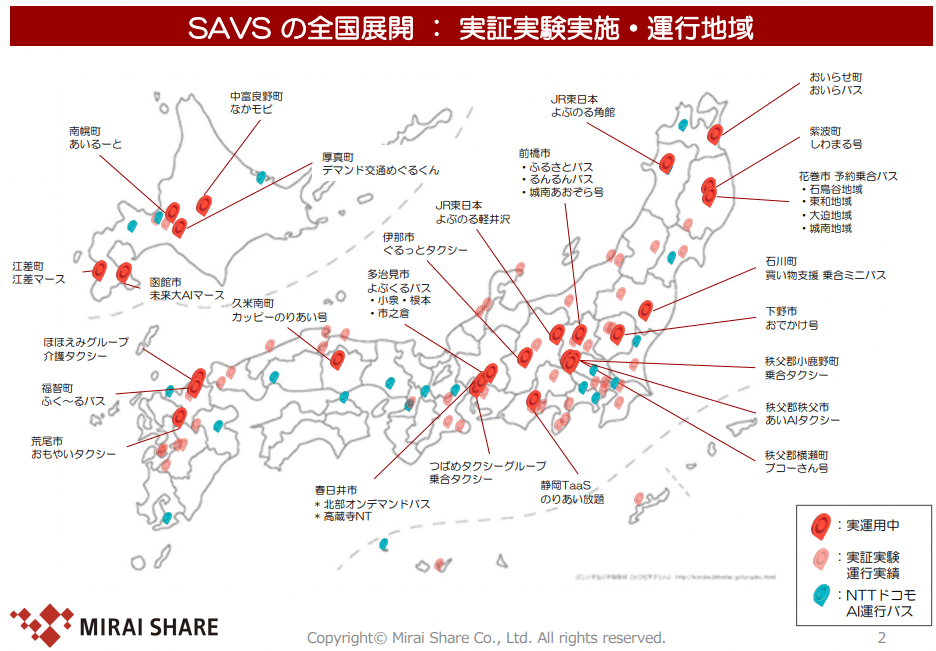

メリットは「カタチが無い」こと。すなわち、AIが最適なルートを選定するわけですから、これまでのような「路線」や「時刻表」が必要ありません。そのため、例えばコロナワクチンの大規模接種会場までのバス運行や、災害で道路が寸断されたときでも柔軟に対応できるといいます。2023年1月現在で、全国25地域で実装されており、実証実験も数多くの地域で行われています。

しかし、実証実験から実装へのハードルは高く、自治体の熱心な取り組みが欠かせないそうです。そうした意味でも、荒尾市は、早くから熱心に取り組まれたからこそ、いち早く「おもやいタクシー」を実装し、住民のニーズに応えられているのでしょう。

私も「おもやいタクシー」を利用させていただきましたが、スマホで簡単に予約でき、スマホの画面で今車がどこにいるのか運行状況が分かるうえ、ほとんど待たされませんでした。相乗りしましたが、先に乗車されていた高齢者の方は、自宅からバス停までがとても遠くバスの本数も少ないため、「おもやいタクシー」がとても便利でよく使っていると話され、確実に市民の大事な移動手段になっていることを実感しました。

本連載で取り上げて欲しいテーマや事例がございましたら、お問い合わせフォームにご意見をお寄せください。読者の皆様に寄り添った連載を目指して参ります。

編集:AIsmiley 編集部

【澤田光の行政×AI最前線】バックナンバー

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら