生成AI

最終更新日:2024/04/04

人生年表AI 受賞インタビュー

人生年表AI 受賞インタビュー

大分県公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所と「おおいたAIテクノロジーセンター(OAITC)」の主催により行われたビジネスコンテスト「Oita AI Challenge 2023」が、2023年1月28日に開催されました。

今回は、コンテストで見事入賞した、西ノ首有里子さんと濱田千夏さんへのインタビューをお届けします。

お二人が発表したのは、人生年表AI「自分を可視化」と題したプレゼンテーションです。「できることなら全人類に人生年表AIを使ってもらいたい」と語る、二人の熱い想いに迫りました。

なお、お二人が受賞したのは「NTTPCコミュニケーションズ賞」、株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ(以下、NTTPC)から、授与しました。

ハイパーネットワーク社会研究所とOAITCは、NTTPCが運営しているAI共創パートナープログラム、「Innovation LAB」に参画しています。

――NTTPCコミュニケーションズ賞の受賞おめでとうございます。はじめに「人生年表AI」について教えてください。

――西ノ首さん

ありがとうございます。人生年表AIを一言で表すなら「自分を可視化するためのツール」です。現代の若者が自分自身について「知る」、自分の新しい一面に「気がつく」という体験に役立つツールを目指しました。

――人生年表AIの使い方について教えてください。

――西ノ首さん

使い方は簡単です。すでに自分が使っているSNSから取得できる投稿や位置情報、購入履歴などの記録を活用しAIがデータを分析します。

また、AIのガイダンスを頼りにして、自分の気持ち・感情の情報を直接データ入力することで、よりパーソナルな情報をもとに自分の生活をまるで年表のように可視化してくれます。

――どのようなきっかけで作ろうと考えたのでしょうか。

――西ノ首さん

現代ではデジタルのデータやインターネットのつながりが沢山ありますが、自分の生活がデータやSNSに振り回されている、と感じたことがきっかけでした。SNSでの自分と実際の自分では振舞いや言動が違う、まったく違う自分のように感じるという人も多いのではないでしょうか。決してそれが悪いことだとは思いませんが、他人からどう見られるかより、もっと自分の内面に目を向けてみることも大切だと考えました。自分だけの人生の記録を使って、自分のためにデータを使いたいという想いがそこにありました。

――濱田さん

ちょうどコロナ禍で、日記を書いて自分と向き合ってみるという流行が生まれました。日記も自分を記録する手段の一つですが、私たちは生活の中で、ショッピングの行動履歴や位置情報、SNSの投稿など知らず知らずのうちに記録をつけています。この自分の記録しているさまざまなデータをAIで分析したら、その人のパーソナリティも表現できるのではないかという発想につながりました。

――ツールを設計する上で工夫した点はありますか。

――西ノ首さん

何よりも、ユーザーが飽きずに続けられるツールであることを意識しました。なぜ日記を書くことは三日坊主で終わってしまうのに、SNSは毎日のように投稿できるのか、それは日記は自分のために残す記録で、SNSは自分のことを知ってもらうための発信であるといった違いがあり、発信すると反応がもらえるので、楽しい気持ちから負担に感じにくい点が挙げられます。

実際、似たようなツールがないか調査をしてみました。自分の気持ちを可視化できるサービスは他にもありましたが、そのほとんどが「今の気持ち」というデータを入力する作業が中心となったサービス設計でした。何かを続けるためには、それが楽しいことと同じくらい、負担にならないことが大きなアドバンテージになると考えています。人生年表AIでは、手間のかかる入力作業を行うことよりも、自分の行動記録をもとにAIが生成してくれるツールを目指しました。

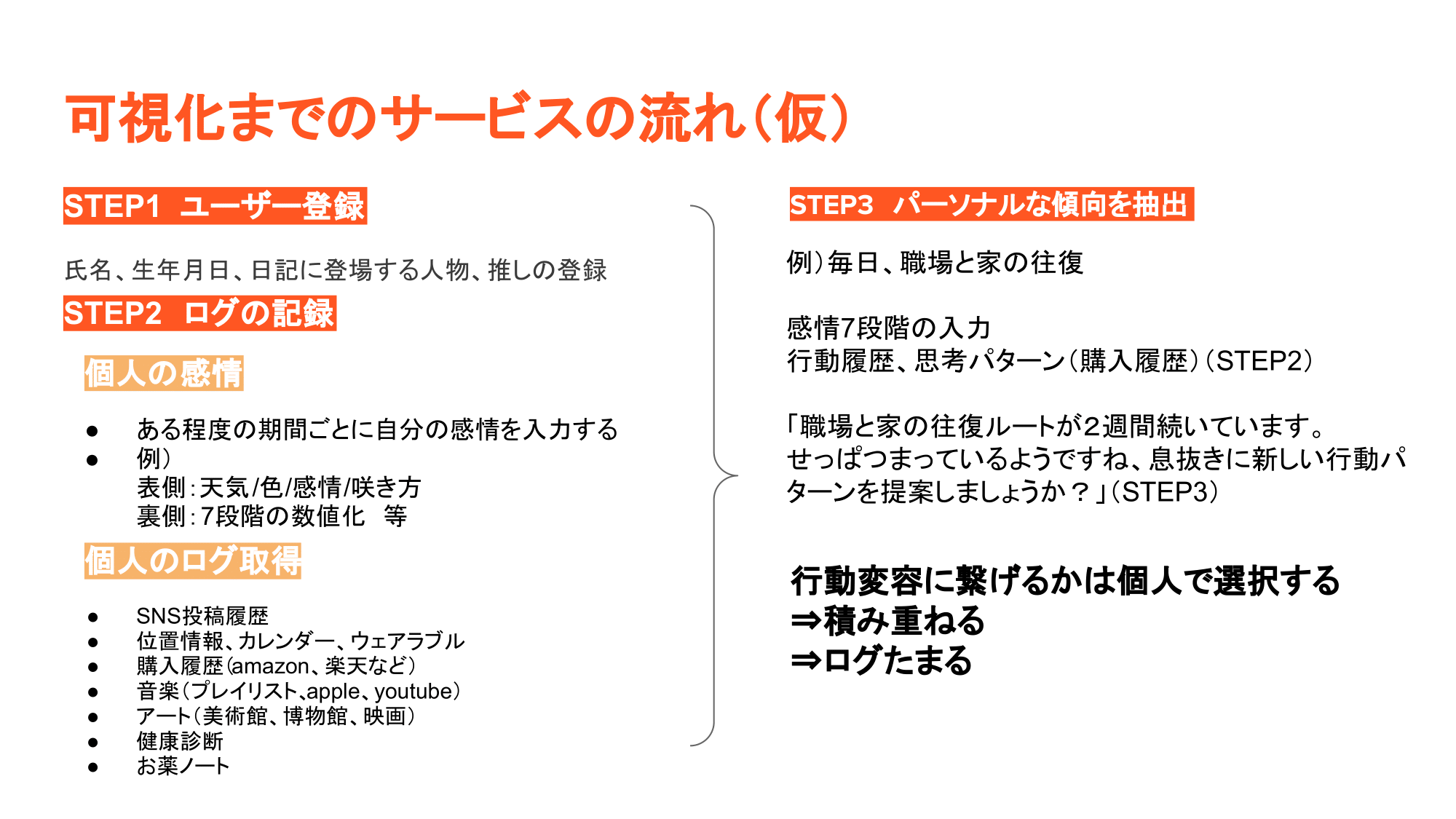

――情報の取得から可視化までの流れについて教えてください。

――西ノ首さん

はじめに、自分自身の、氏名、生年月日などのユーザー情報を登録します。その後、ある程度の期間ごとに、自分の感情を記録していきます。

ログの記録の大部分は、SNS投稿履歴や位置情報、カレンダー、購入履歴や、その時聞いていた音楽のプレイリストなどから取得します。これらの個人のログから、AIがパーソナルな傾向を抽出します。

例えば、通勤から読み取れる個人のログには、職場と自宅とを移動した情報や途中で投稿したSNS投稿履歴、当日の天気や聴いていた音楽などが考えられます。2週間程の期間をもとに、AIがパーソナルな傾向を抽出します。同時に、AIが自分の行動を可視化し、息抜きに新しい行動パターンを提案してくれます。その時の感情を7段階で入力することで、思考パターンなどのよりパーソナルな傾向を抽出することも可能になります。

――スマートフォンのAIアシスタントとはどのような違いがあるのでしょうか。

一番の違いは、ユーザーがAIが導き出したデータを見て、実際に行動変容に繋げるかどうかは個人が選択することができる点です。人生年表AIは「自分を可視化するためのツール」なので、行動を変えても変えなくても個人のログは蓄積されていきます。行動を変えなかった自分も個人のログですから、時間の経過とともにAIの分析や提案が高精度になっていく点もAIアシスタントと異なる特徴です。

――どのような人に使ってほしいですか。

――西ノ首さん

「自分のことがわからない」「自分が何をしたいのかわからない」といった悩みを持った、現代の若い人に使って頂けたら嬉しいです。

このツールの本質は、AIによるログの分析ではありません。そのもう一歩先の自分の知らない自分を可視化することが目的です。使い続けることによってデータが蓄積されていくツールなので、未来のある若い人に使ってもらいたいです。自分の知らない自分を知るきっかけになってほしいと願っています。

――個人のほか商用にはどのような用途を想定しているのでしょうか。

――西ノ首さん

商用利用には、採用面接でのデータ活用を考えています。試験や履歴書、面接だけでなく、人生年表AIによって可視化されたデータも採用時の判断基準として活用するイメージです。これまでの様々な経験値が人生年表AIで可視化されていたら、自己アピールできる新しい強みが見つかることもあるのではないでしょうか。

例えば、履歴書に「自転車で日本一周しました」と一言書かれているよりも、個人のログから出力されたデータで、その時の感情や背景描写がより詳細に伝わるような採用システムができたら「意外と根性がある」なんてことが可視化できるかもしれません。

――個人のログを集めることで新しい発見もありそうです。

――西ノ首さん

もしも様々な「個人のログ」を取ることができたら、今までの「属性」や「購買履歴」からは見えてこなかった発見があるのではないでしょうか。例えば、日本と他国の違いが「日本人らしさ」という可視化されたデータとして発現すると考えています。私たちの最終的な展望は「人類の標本を作ること」です。日本特有のモデリングをつくってみたいですね。

――プレゼンテーションで「できることなら全人類に使ってもらいたい」と仰っていた理由がようやく分かりました。

――人生年表AIの技術は社会にどのような価値を提供すると思いますか。

――西ノ首さん

人生年表AIというツールをうまく使って自分のログを可視化すれば、自分らしさも可視化することができると考えています。人生年表AIを通して、はじめて自分自身を受け入れられたという人がいれば、それはアイデンティティの獲得という価値創造につながります。

人と話すことが苦手だったり、コミュニケーションに難があるような人も、この人生年表AIを活用すれば、誰にも相談できずに認識できなかった悩みや課題を明らかにすることができるかもしれません。そのような医療現場などでも使ってもらえたらと考えています。

――濱田さん

昔の書物を個人のログとして用いることで、アカデミックな用途への活用も期待できます。

昔書かれた書物も、蓄積されたデータだと考えることが出来ます。日記のようなスタイルの書物を人生年表AIに入力することで、当時の具体的な生活が見えたら面白いなと考えています。今の仕事の大変さと具体的に比較したり、よりパーソナルな悩みや考え方などからアプローチすることで、新しい発見があるかもしれません。

――最後に一言お願いします。

――濱田さん

今の世の中には、「はい」「いいえ」のどちらかを迫られるような機会が多いと感じています。人生年表AIが、人間の感情というグラデーションを受け入れてくれる社会を作るために役立つサービスに出来たらいいなと考えています。

――西ノ首さん

このAIを使い、自分自身を知ることで、今までしてこなかったことにチャレンジするきっかけになってくれたら幸いです。また、人生年表AIは完成形ではないため、今後ワークショップのような形で、開発を手伝ってくれる共創の場所があったら嬉しいですね。

――ありがとうございました。

人生年表AIは、自分のログから自分を見つめ直すというユニークなAIツールで、「できることなら全人類に使ってもらいたい」という二人の熱意に、インタビューはこれまでにない盛り上がりをみせました。

個人のログを取ることやデータを分析する「手段」でなく、自分を知る、自分達らしさを知る「目的」を主眼に置いているサービス設計が印象的でした。自分を知ることはもちろん、誰よりも自分をよく知るAIが私たちの人生のパートナーとして現れる未来はすぐそこかもしれません。

「Innovation LAB」は、NTTPCが展開しているAI共創パートナープログラムです。

同社は、2021年1月に大分県、公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所と三者協定を締結し、官民で利用できるGPUプラットフォームを提供することによって、今回の「Oita AI Challenge 2023」のような地方創生の場を支援中です。

「Innovation LAB」のミッションは、先進的なAI技術を通して社会や産業にイノベーションを起こそうとしている企業・団体を支援すること。70社を超える多彩なパートナーとの“共創コミュニティ”で、AI/IoT開発パートナーへの相談や、技術パートナーとのマッチングを実現します。多数のAI/IoTパートナー企業と双方の得意領域を相乗し、新たな価値を“共創”しませんか?興味がある方は、ぜひ下記のボタンからアクセスしてみてください。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら