生成AI

最終更新日:2026/01/26

ナレッジマネジメントの活用法

ナレッジマネジメントの活用法

ナレッジマネジメントは、近年のビジネス環境での競争力向上の鍵となる要因として注目されています。企業や組織内での知識やノウハウ、経験を効果的に蓄積、共有し、全体の業務効率化や人材育成を促進する手法としての重要性が増しています。このプロセスには、形式知や暗黙知、SECIモデルのような理論や手法、そして具体的なツールやシステムの導入が不可欠です。

そこで、今回の記事では、以下について解説します。

ナレッジマネジメントについて理解して、社内の環境整備や事業成長に役立てたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

DXについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

DXとは?意味・定義や必要とされる背景、AI活用事例などを徹底解説

ナレッジマネジメント(Knowledge Management)とは、社員が持つ知識や情報を社内で共有し、企業経営に役立てる手法です。

ナレッジ(knowledge)は「知識」「知見」、マネジメント(Management)は「経営や組織を管理する」という意味があります。

個人のノウハウや経験、知識を全社で共有し、競争力や企業価値を高めていくために有効活用することで、業務効率化や人的コストの削減にも役立ちます。

ナレッジマネジメントの考え方は、1990年代の初めごろ、経営学者の野中郁次郎氏が知識経営の観点で組織的知識創造理論とSECI(セキ)モデルを発表したことが発端です。日本発の経営理論として浸透し、人材の流動化やIT技術の進化が著しい現在において改めて注目されています。

ナレッジマネジメントは英語で「Knowledge Management」と表記され、knowledgeは「知識」「知見」、Managementは「経営や組織を管理する」という意味があります。

それらを繋げて、「知識管理」または「知識経営」と訳されます。この言葉は、組織や企業における知識の獲得、共有、活用に関する活動を指します。

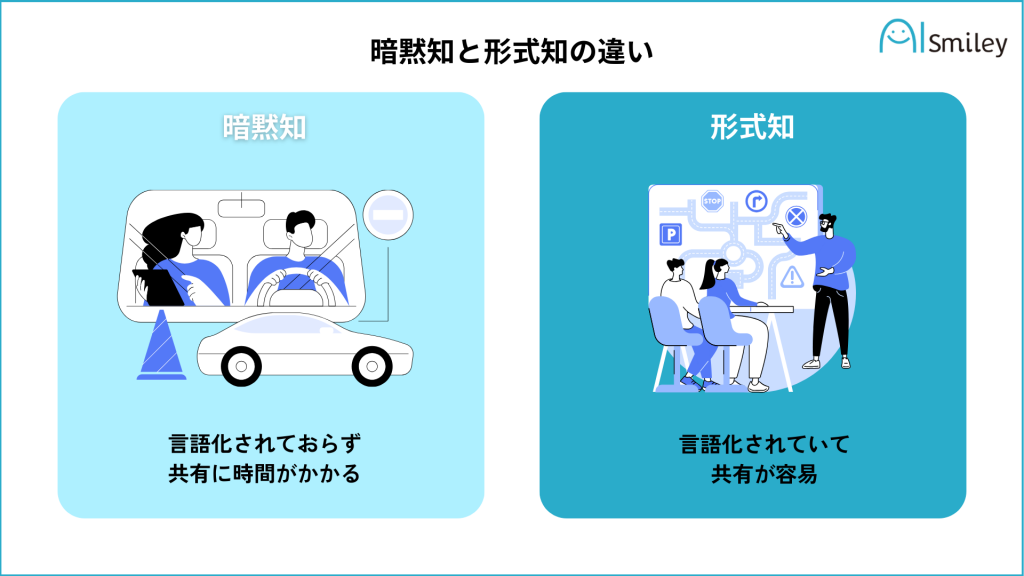

ナレッジマネジメントを有効活用するためには、ナレッジの分類である「暗黙知」と「形式知」の理解が欠かせません。暗黙知と形式知は相互に作用しており、「暗黙知を形式知へ転換し、組織に共有してより高度な知識を生み出す」というのがナレッジマネジメントの基本的な考え方です。それぞれの分類について詳しく見ていきましょう。

「暗黙知」とは、個人が蓄積してきたノウハウや知恵、勘など言葉で説明することが難しい情報のことです。本人が実際にやって見せることは容易ですが、言葉や図などに明示化されていない手法や事例、スキルなどを指します。

暗黙知は、伝達しなければ個人の成果で終わってしまい、組織に還元されることはありません。そのため、言語化や図式化を通して暗黙知を情報に変換し、組織内で共有することが全体のスキルアップや業績向上に重要です。

「形式知」とは、マニュアルのように情報を言葉や図で表現したものです。ナレッジマネジメントにおいては、個人の暗黙知を共有するために形式知として文書化・データ化することを指します。

ベテランの暗黙知を社員に継承する際、暗黙知の形式知化によって知恵やスキルの効率的な伝達が可能です。形式知を社内で共有することで、組織の生産性が向上し、新たな価値創造につながります。

ナレッジマネジメントを理論的に体系化した「SECI(セキ)モデル」は、構成する4つのプロセスの頭文字を使ってSECIと名付けられました。

SECIモデルにより、暗黙知と形式知を適切に活用することで、最大限の効果が期待できます。ここでは、SECIモデルの4つのプロセスについて詳しく解説します。

共同化(Socialization)とは、共通の体験による相互理解を通して、個人から個人へ暗黙知を伝達するプロセスです。OJTや子弟制度などがその例で、暗黙知から暗黙知への変換を意味し、同じ体験をすることで身体面と精神面両方の暗黙知を伝えられます。

経験に基づいた勘や主観的な信念は言語化や可視化が難しく、体や五感を使わなければ伝わりにくいため共同化による共有が必要です。暗黙知のまま共有されて新たな暗黙知が生まれますが、この段階では形式知には変換されません。

表出化(Externalization)は、暗黙知を共有するために形式知に変換することです。共同化した暗黙知を必要な形で伝達するために、文章・図解・映像・ストーリーなどさまざまな形式に変換します。複数人での話し合いや考察などを通して、暗黙知を論理的にまとめ、具体例や理解しやすいフォーマットを活用することが大切です。

現場での気づきをまとめた日報報告などが、差出化の例として挙げられます。共同化とは異なり、形式知化によって大勢に対する効率的なナレッジ共有が実現可能です。

連結化(Combination)は、複数の形式知を組み合わせて新しい知識体系を作るプロセスです。形式知は単体では用途が限られるため、組織の活性化に役立てるために形式知同士を連結し、体系的な知識を生み出す必要があります。

例えば、複数のマニュアルを集めて、その内容を調整し、新しいマニュアルを作成することが挙げられます。ITシステムの活用など実践的な取り組みによって、現場に適した情報共有が実現します。

連結化のプロセスを経ることで、個人の暗黙知が組織で共有できる知的財産へと変わり、イノベーションや価値創造へとつながることが期待されます。

内面化(Internalization)は、個人の経験や認知によって、形式知を暗黙知へと転換するプロセスです。形式知を得ただけでは断片的な情報のままですが、実践することで背景や意図まで理解し、暗黙知として個人に蓄積されます。業務を通した体験に加えて、研修やシミュレーションも内面化に有用です。

内面化された暗黙知は再び共同化へと戻り、他人との共有を図っていくというナレッジのサイクルを回すことが、SECIモデルの基本理論といえます。

暗黙知を形式知化し、情報を共有していくことがナレッジマネジメントの基本ですが、言語化が難しい暗黙知を形式知に変換するための手法として、AI(人工知能)の活用が期待されています。

AIが得意とする情報収集の自動化や、ビッグデータ化したナレッジの自動分類、高速検索などを、ナレッジマネジメントにうまく組み込むことで、簡単な操作で効果的な情報共有が可能です。

また、機械学習(ディープラーニング)により、改善が必要な箇所をAIが自動で特定できるようシステムを構築することで、優先的に新しいコンテンツを追加して充実度を上げられます。形式知同士の正確な関連性の表示と更新作業により、組織成長や業績向上のスピードアップが期待できます。

ナレッジマネジメントは、AI技術やディープラーニングの発達と普及により、ビジネスでの進化を遂げる可能性があります。

ナレッジマネジメントが改めて注目されている背景には、働き方や雇用形態の多様化、IT技術の進化、DX浸透などの動向があります。ここでは、ナレッジマネジメントを後押しする大きな2つの要因について見ていきましょう。

まず、働き方や雇用形態の変化が挙げられます。在宅勤務やリモートワークなど職場以外で仕事をする機会が増え、情報共有やコミュニケーションがオンラインへと移行しました。

別の環境で働きながらスムーズに業務を遂行するために、言語化されたナレッジを効率的に共有、活用するナレッジマネジメントの必要性が高まっています。

また、終身雇用の終焉とそれに伴う雇用制度の多様化を受け、現在は企業が事業成長や組織管理に効果的な手法を改めて構築する時期です。

人の入れ替わりが増えると、個人の暗黙知を組織全体の知的財産として蓄積、活用する仕組みがなければ伝達されずに消えてしまう可能性が高いです。

知識やスキルの属人化を防ぐためにも、ナレッジマネジメントが注目されています。

IT技術の進化やDXなど、デジタル化が急速に進んだこともナレッジマネジメントに関係しています。デジタル化の浸透によりユーザーのニーズの多様化が進み、需要に対応するためには迅速な情報共有が必要です。

スピーディにナレッジを共有するために、情報システムの構築やツールの導入を含む情報共有の仕組みを作る必要があります。

また、IT技術の浸透により、デジタルツールを活用することで、テキスト・音声・動画といったデータをより簡単に共有することが可能になりました。

クラウドや軽量化デバイスを使えば、インターネット環境があれば場所や時間を問わずに情報にアクセスできます。ナレッジマネジメントはこうした状況をサポートする重要なシステムです。

ナレッジマネジメントの活用によって、組織全体から個人レベルまでさまざまなメリットが期待できます。ここでは、ナレッジマネジメントのメリットについて見ていきましょう。

ナレッジマネジメントのメリットは、以下の3つです。

ナレッジマネジメントによって、社内全体における業務効率化が可能です。特定の部署で成果が出たノウハウは、他のチームに共有することで全社レベルでの業績向上につながりますが、共有に適した仕組みがないと進まない可能性があります。

そこで、ナレッジマネジメントを用いると、ナレッジが応用できる部署とマッチングを行い、効率的な情報のシェアによって業務改善や業務効率化が可能です。社内マニュアルや業務フローなどをナレッジ化して蓄積しておけば、他の社員の業務に活用できます。

ナレッジマネジメントは、人材育成の効率化に役立ちます。チームや部署の垣根を超えた成功事例の共有や、プロジェクトに関する情報の発見は、業績アップにつながる有効な方法です。部署単位や個人で行うことは難しくても、ナレッジマネジメントの仕組みが構築されることで、全社で一括管理することができます。

新入社員や部署異動時のルール、仕事の進め方を共有する際にナレッジマネジメントを用いることで、社員教育の工数削減につながります。また、ベテラン社員の暗黙知を形式知として蓄積・活用すれば、人材教育はもちろん、急な休職や退職への対策としても有効です。

ナレッジマネジメントは、属人化の防止にも効果的です。業務の属人化は、組織レベルでの知識やスキルの伝承が行われず、業務のチェックが機能しない状況を招きます。属人化が進むと、不適切な仕事のやり方や不正の慢性化といったリスクも発生します。

担当者しかわからない情報や、特定の人しかできない業務は、当人が不在になるとトラブル時の対処が難しく、問題解決の遅れや業績低下の可能性もあります。ナレッジマネジメントによって、属人的な業務や暗黙知を共有できる形式知へ変換し、組織の弱体化防止が可能です。

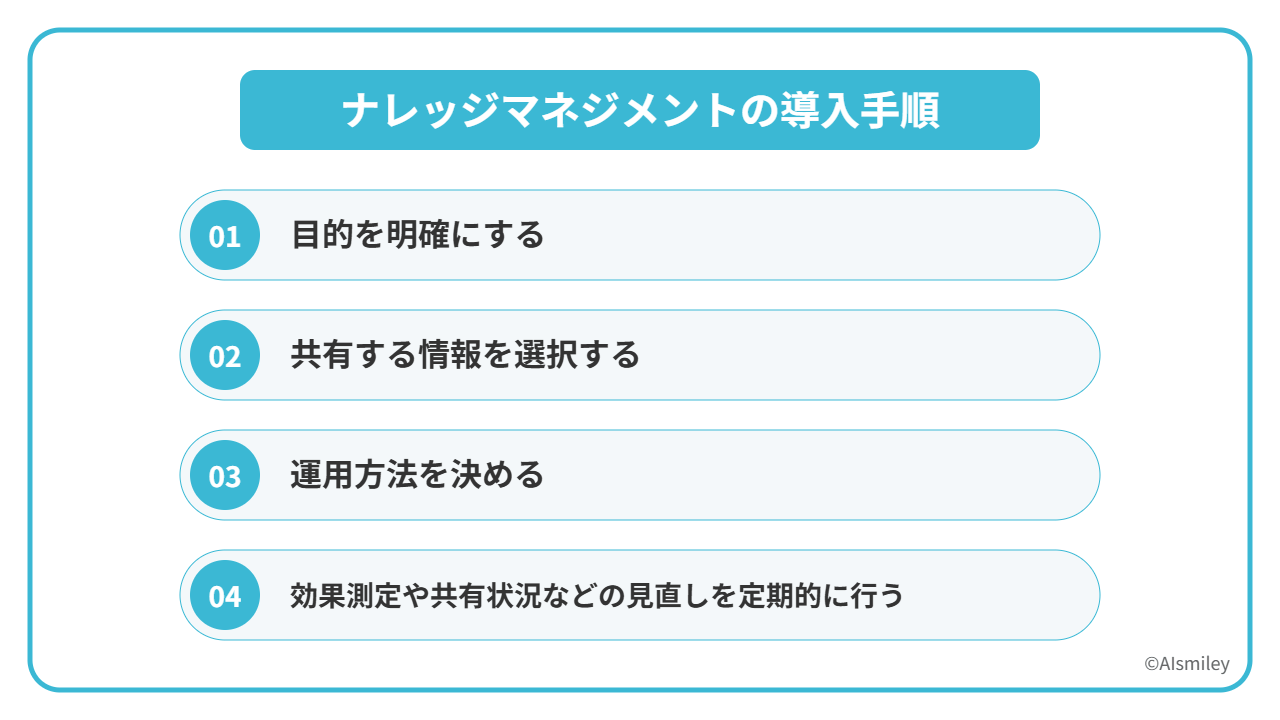

ナレッジマネジメントを導入する際、まず初めに目的を明確にすることが重要です。業務効率化や問題解決の迅速化、イノベーションの促進を目指すのかなど、具体的な目標を設定することが大切です。目的を明確にすることで、必要な情報や運用方法を適切に選択することが可能です。

目的に沿って、組織内で共有すべき情報を選択する際には、業務に直接関連する知識やノウハウを中心に考えることが重要です。具体的には以下のような情報が対象となります。

業務マニュアルやプロセス資料

ベストプラクティスや問題解決事例

専門知識やスキル

共有する情報の中には、機密性の高い情報が含まれる場合があります。顧客情報や新製品の開発情報など、外部に漏れると組織に損害を与える可能性のある情報についてはアクセス権限を設定し、関係者以外がアクセスできないようにすることが必要です。

選択した情報を効果的に共有・活用するための運用方法を決めます。情報の収集・整理・更新のプロセスを確立し、担当者や更新頻度を明確にします。情報共有のためのツールやプラットフォームを選定し、社員への教育・トレーニングを実施します。ナレッジマネジメントの実践に向けて、社内の意識改革や文化づくりにも取り組むことが大切です。

ナレッジマネジメントの導入後は、定期的な効果測定と情報共有状況の見直しが重要です。

ナレッジを共有する際には、正確性・信頼性・最新性を確保することが不可欠。古い情報や誤った情報を共有してしまうと、業務の効率性や品質を下げる恐れがあります。情報の更新頻度を設定し、定期的に内容の見直しを行うことが重要です。

また、目的に沿った指標を設定し、業務効率の改善度や問題解決にかかる時間の短縮度などを評価することがオススメです。情報の更新頻度や利用頻度、社員満足度なども確認し、運用方法の改善に繋げていくことが大切です。

ここからは、ナレッジマネジメントツールの種類について解説します。具体的には以下のようなものがあります。

ナレッジマネジメントに適したツールは多彩な種類がありますが、適切なものを導入することで素早く運用を始めることが可能です。搭載機能や活用シーンなどを考慮して、必要なツールを選ぶために参考にしてください。

グループウェアは、社内の情報共有を円滑に行うための情報共有ツールです。工程管理や進捗管理に必要なファイルやデータ共有に加え、メッセージ機能など組織内の意思疎通目的でも活用できます。

具体的な機能は、スケジュール管理やファイル管理、Todoリスト共有などです。また、メールやチャット、社内掲示板など迅速なコミュニケーションがとれ、ユーザー間でコミュニケーションを図れる機能が充実しています。社内SNSを用いる企業も近年は増えていますが、よりビジネスに特化した情報管理と共有にはグループウェアが便利です。

エンタープライズサーチ(企業内検索システム)は、企業内のさまざまなデータや資料を縦横無尽に検索できる業内検索システムです。膨大な社内データから瞬時に必要なデータや情報を見つけられるため、業務効率に役立ちます。保管場所がわからないデータやアクセスしにくい他部署の資料も、簡単に見つけることが可能です。

中には、キーワード補完機能や検索結果に付随した情報表示といった機能を搭載しているものもあります。どの部署の誰が、どういった専門領域に精通しているのかを知ることもでき、チームや部署を超えたナレッジマネジメントが可能です。

データマイニングツールとは、企業や個人に蓄積されている情報を、AIや統計的な方法を使って分析し、必要な情報を抽出するツールです。ビックデータのような膨大な蓄積データを、AIが学習、分析し、経営戦略や営業支援に役立つ情報だけを抽出できます。

従業員数や案件数が多い企業では、母数となるデータ量も比例して大きく、人的な管理には限界があります。そこで、データマイニングツールを使うことで、価値ある情報を迅速に抽出でき、経営戦略に効果的な情報や発見につながります。

データマイニングについては下記記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

AIを使ってデータ分析を行う「データマイニング」の手法とは?

ヘルプデスク(FAQ)は、社内の問い合わせシステムです。業務ごとのナレッジや資料、トラブル対策、クライアントからの問い合わせなどをデータベース化し、社内で使えるFAQとして共有します。同様の問い合わせや課題への対応時間が短縮でき、業務効率化に効果的です。

過去に起きた事例や質問内容をそのままデータとして蓄積される仕様にしておくことで、ヘルプデスクにアクセスするだけで対処方法がわかり、課題解決につながります。新入社員の育成や必要なナレッジ共有の促進といった用途にも有用です。

社内ヘルプデスク用のチャットボットツールをまとめた比較表を無料ダウンロードいただけます。ナレッジマネジメントツールの導入をご検討の方はぜひご覧ください。

ヘルプデスクAIについて詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。

社内ヘルプデスクにAI導入するメリット!業務効率化と生産性向上

CRMツール(顧客関係管理ツール)は、顧客情報を一元管理して営業戦略や生産性向上に役立てるツールです。クライアントの情報を分析し、適切なアクションを促すことで営業成績の向上が見込めます。

クライアントのニーズを理解した販売戦略が重要視されている近年、CRMを有効活用できるかが業績向上に重要です。取引実績や対応履歴をナレッジ化することで、顧客とのスムーズなやり取りや問い合わせ業務の効率化が実現し、さらに良好な関係構築が実現します。

とはいえ、多くのCRMツールは多機能な分、慣れるまで時間を要する場合もあるので、ITに精通した社員が少ない企業では浸透させる工夫が必要です。

ナレッジマネジメントによって効果を得るためには、社員や部署で日常的にツールを活用しながら、積極的に実践することが大切です。ここからは、ナレッジマネジメントをスムーズに導入するためのポイントについて解説します。

ナレッジマネジメントの導入のポイントは、以下の3つです。

積極的にナレッジを共有したくなるような仕組みづくりを意識しましょう。知識の蓄積が迅速かつ効率的に進むよう、誰でも簡単に使えるツールを選ぶ必要があります。また、タブレットや会社用スマホの配布などにより、移動時間や隙間時間にツールを使った情報共有が可能です。

重要性の高いナレッジを持つ社員の中には、自分のナレッジを共有することを避けたがる人もいます。ナレッジ共有がプラスに評価されるように人事評価制度を見直すことも、ナレッジを共有しやすい環境づくりに有用です。

ナレッジマネジメントツールを導入する際は、実際に使用する現場の社員に操作性を確認してもらいましょう。積極的なナレッジの共有には、ツールの活用が不可欠です。操作性がイマイチなツールは、導入しても使われずナレッジの共有が進まない可能性があります。

画面表示は見やすいか、操作方法はわかりやすいか、などを試験的な導入実施により確認した上で導入を決めましょう。トライアル版や無料デモツールを活用すると、スムーズな導入につながります。

ナレッジマネジメントツールの導入後に起こりがちなのが、社員が自分の頭で考える機会を減らしてしまい、自主性を削いでしまうことです。しかし、自力で思考する能力は、単なる業務の遂行だけでなく、新しいアイディアの創出にも繋がります。

あくまでも、ナレッジマネジメントツールは情報の整理や共有を助けるものであるため、自主性を削いでしまうことを未然に防ぐことが必要です。そのため、ナレッジマネジメントツールの導入と同時並行で社員の思考力を育てる必要があります。

例えば、定期的にアイデアを出させる研修を実施したり、社員同士でディスカッションする場所を設けたりすることで、自主的な思考を促進させる文化を築くことが重要です。

ナレッジマネジメントは、多様な業界で重要視されています。実際に以下の業界で導入されています。

これらの業界では、ナレッジマネジメントを導入したことで、経験やノウハウの蓄積、社員間のコミュニケーションを促進できるようになっています。

また、DXの推進に伴い、データベースやAIを活用した知識が管理できるようになるため、業務の効率化と質が向上しています。

ナレッジマネジメントは、個人のナレッジを組織レベルで共有、活用できる形に変換し、組織全体の生産性を向上させるための手法です。自社に合ったナレッジマネジメントツールを導入することで、業務効率化や属人化の防止といった効果が期待できます。

ナレッジマネジメントを成功させるためには、操作性の良いツールを選び、社員が積極的にナレッジの共有を行える仕組みづくりに取り組むことが大切です。

ナレッジ共有の1種である社内ヘルプデスク用のチャットボット比較表を無料配布しています。自社に最適なツールを見つけるために、下記よりダウンロードしてご活用ください。

AIについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら