生成AI

最終更新日:2024/01/30

経理必読 インボイス制度を解説

経理必読 インボイス制度を解説

2019年10月の消費税増税において導入された軽減税率により、これまで以上に税の仕組みが複雑化したと言えます。その複雑化された税を正確に把握するための制度として、インボイス制度が存在します。

では、インボイス制度とは、どのようなものなのでしょうか。今回は、インボイス制度についてご紹介するとともに、個人やフリーランスへの影響、電子帳簿保存法との関係などを解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

インボイス制度とは、軽減税率によって複数の税率ができた場合において、仕入れ税額控除にインボイス(適格請求書)などの保存が必要となる制度です。取引における正確な消費税額と消費税率を把握することが目的であり、2023年10月1日に導入されることが予定されています。

このインボイス制度は、売り手側と買い手側の双方に適用される制度となります。そのため、売り手側は、買い手側からインボイスの交付を求められたときには、インボイスを交付しなければなりません。そして、買い手側はしっかりと交付されたインボイスを保存しておく必要があります。

(参照:国税庁「インボイス制度の概要」)

制度の導入開始時期

令和5年(2023年)10月1日

なお、インボイスは「適格請求書発行事業者」に登録している事業者のみが発行可能です。そのため、インボイス制度が導入される2023年10月1日までに適格請求書発行事業者の登録を済ませておく必要があります。登録申請書の提出は2021年10月1日から開始されている状況のため、登録申請書の提出を終えていない場合には早めに提出しておくことをおすすめします。

現行の制度として、買い手側の事業者が「区分記載請求書」という書類を保存しなければならないという義務があります。そのため、インボイスとどのような違いがあるのか疑問に感じる人もいるのではないでしょうか。

区分記載請求書とインボイスには、以下のような記載項目の違いが存在します。

| 区分記載請求書 | インボイス |

| 発行者の氏名(名称) | 発行者の氏名(名称) |

| 取引が行われた年月日 | 取引が行われた年月日 |

| 取引内容 | 取引内容 |

| 取引金額 | 取引金額 |

| 交付を受ける者の氏名(名称) | 交付を受ける者の氏名(名称) |

| 軽減税率の対象品目である旨 | 軽減税率の対象品目である旨 |

| 税率ごとに合計した取引金額 | 税率ごとに合計した取引金額 |

| – | 税率ごとの消費税額 |

| – | 登録番号 |

インボイス精度が導入されることによって、これまでの区分記載請求書とは異なるインボイスが必要になること、そして「税率ごとの消費税額」「登録番号」といった記載項目が追加されることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

ただ、実際にインボイス制度が導入されることでどのような変化が生じるのか、まだイメージが掴めていない人も多いかもしれません。ここからは、インボイス制度が導入されることによって生まれる変化について、詳しく見ていきましょう。

インボイス制度が導入されることによって生じる大きな問題として挙げられるのが、適格請求書を発行することができない事業者からの仕入れにおいては「仕入税額控除ができない」という点です。

これまで、請求書がない場合には「支払先の名称」「請求書のない理由」などを帳簿に記載することによって、仕入税額控除を受けることができました。しかし、インボイス制度が導入されると仕入税額控除の要件は「適格請求書」のみに限定されるため、より厳しく規制されてしまうのです。

そのため、フリーランスや個人事業主、年間売上1,000万円未満の事業者などの免税事業者は、特に大きな影響を受けることが予想されます。

もちろん、適格請求書が必要ではない個人、一般消費者との取引がメインとなる場合には、特に対策を行う必要もないでしょう。しかし、適格請求書を必要とする事業者との取引がメインとなる場合には、働き方を考え直す必要があります。たとえば、課税事業者になることで、適格請求書を必要とする事業者との取引も行うことが可能になるわけです。

先ほどもご紹介したように、全ての人が適格請求書を発行できるわけではありません。適格請求書を発行するためには「適格請求書発行事業者」への登録が必要であり、この登録は消費税の課税事業者のみが可能です。

なお、前述の通りインボイス制度が導入される2023年10月1日から課税事業者となるためには、2023年3月31日までに「適格請求書発行事業者」として登録しておく必要がありますので、あらかじめ準備しておきましょう。

取引によっては、請求書や納品書などのインボイスが電子メールで取引先から送付されるケースもあるでしょう。このような電子インボイスに関しては、「電子帳簿保存法」に準じた方法で適切に保存しなければなりません。

この電子帳簿保存法は、2021年(令和3年)の税制改正で大幅に改正されたため、しっかりと把握しておく必要があります。もともと、2022年1月1日から電子データで交付された請求書、領収書に関しては、「紙の資料」としての保存が認められず、電子データとして保存することが義務化されていました。ただし、納税者にやむを得ない事業がある場合には限り2023年12月31日までの2年間、猶予期間が設けられることとなります。

最近では、AI-OCRの普及も進み始めており、より電子データでの保存が行いやすくなりつつある状況といえるでしょう。とはいえ、AI-OCRなどのシステム導入が間に合っていない企業も多く存在するため、猶予期間である2023年12月31日までの間に、システムの導入を進めていくことが大切になるでしょう。

インボイス制度の導入によって生まれる変化についてお分かりいただけたかと思いますが、インボイス制度が導入される2023年10月1日までの間に、どのような準備を進めていけば良いのでしょうか。ここからは、インボイス制度への対応方法について詳しくご紹介していきます。

免税事業者の場合は、一度現在の事業について見つめ直し、今後どのような働き方をしていくか考える必要があるでしょう。現状の取引先が個人、一般消費者といった適格請求書が必要ない相手であれば、特に働き方を変える必要はないかもしれません。

しかし、適格請求書を必要とする事業者との取引がメインとなる場合には、「課税事業者になって取引を継続する」「働き方そのものを変えていく」といった対応をとる必要があるでしょう。

なお、免税事業者が「適格請求書発行事業者」に登録するためには、事前に「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。インボイス制度が導入される2023年中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、登録された日から課税事業者となることが可能です。

もし、2023年3月31日までに登録のための申請書を提出するのが難しい場合には、2023年9月30日までに、登録のための申請書に登録が遅れる事情を記載した上で提出すれば、登録日が2023年10月1日とみなされます。

課税事業者の場合は、まず「適格請求書発行事業者」の登録を済ませているかの確認を行いましょう。また、現状の取引先が免税事業者である場合には、適格請求書発行事業者になる予定があるかどうか確認しておくことも大切です。もし、現状の取引先に免税事業者がいる場合には、課税事業者と分けて管理を行うことで、さまざまな対応がスピーディーに行えるようになるでしょう。

また、事業においてレジを使用する場合には、インボイスに対応したレジの導入を検討することも大切です。現行の区分記載請求書は、インボイス制度には対応していないため注意しましょう。

そして、インボイスに対応した請求書管理システム、受発注管理システムなどの導入も視野に入れておくと良いでしょう。インボイスに対応していないシステムでは、その後の対応に多くの時間を要してしまう可能性があるからです。業務効率化を追求する上では、インボイスに対応したシステムの導入も重要なポイントになるでしょう。

経済産業省の発表によると、DX(デジタルトランスフォーメーション)が現在の推進スピードのまま推移した場合、2025年以降に最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があるといいます。この危機のことを「2025年の崖」と呼んでおり、DXのさらなる推進が求められている状況なのです。

先ほどもご紹介したように、インボイス制度が導入されることによって、これまでに使用していたレジや請求書管理システムがインボイスに対応できなくなり、業務の遅延を招いてしまう可能性もあります。特に現在は、少子高齢化に伴う人手不足が深刻化しているため、いかにAIを活用して業務効率化や生産性向上を実現できるかが重要なポイントとなっているのです。

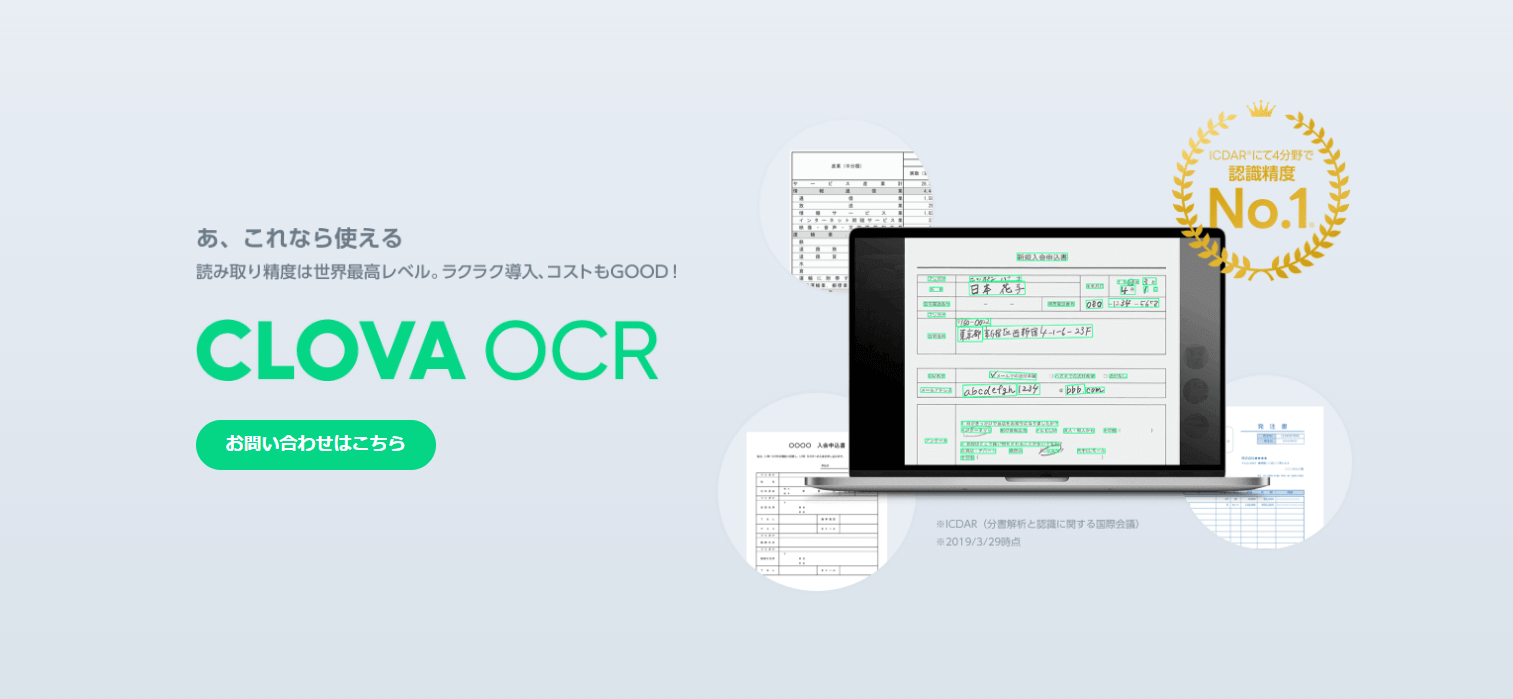

一例としては、電子インボイスの保存において重要な役割を担うAI-OCRが挙げられるでしょう。AIがデータを蓄積するごとに読み取り精度が高まっていくため、より高精度かつスピーディーにインボイスの管理・保存を行えるようになるわけです。

そのため、現時点までにAI導入に踏み切れていない場合には、インボイス制度の導入が迫っているこのタイミングで、AIの導入を視野に入れてみてはいかがでしょうか。いくつか代表的なAIをご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

(参照:請求書をオンラインで受領代行「TOKIUMインボイス」|経理部から請求書を一掃し、完全なペーパレス化を実現します)

(参照:請求書をオンラインで受領代行「TOKIUMインボイス」|経理部から請求書を一掃し、完全なペーパレス化を実現します)

株式会社TOKIUM(旧BEARTAIL)が提供するTOKIUMインボイス(旧インボイスポスト)は、紙やメール、PDFなどあらゆる形で届く請求書をTOKIUM社が代行受領し、電子化とデータ入力を行うことで、オンラインで請求書の確認・処理が完了するサービスです。

「請求書受取のための出社」をなくし、リモートワークにも柔軟に対応できる環境構築が可能となるほか、仕訳作業や承認作業をシステム上で行い、データを会計ソフトに柔軟に連携できるため、支払業務全体の処理効率を劇的に向上します。

(参照:CLOVA OCR | LINE CLOVA公式サイト)

(参照:CLOVA OCR | LINE CLOVA公式サイト)

LINE株式会社が提供するCLOVA OCRは、利用用途に応じて「定型」「特化型」「非定型」の3つのタイプを利用することができるAI-OCRです。フォーマットが決まっている書類はもちろん、あらゆるスタイルの書類を正しくテキスト化します。

CLOVA OCRの認識精度は、横書きや縦書きだけでなく、丸く湾曲して書かれた文字や傾いた文字などの悪条件下での読み取り、多言語の認識、専門用語の認識などで高い精度と評価されました。

文書解析と認識に関する国際会議(ICDAR:2019/3/29時点)では4分野にて世界No.1を獲得するなど、注目を集めています。

(参照:invox電子帳簿保存 – あらゆる国税関係書類をぜ〜んぶ電子保存!)

(参照:invox電子帳簿保存 – あらゆる国税関係書類をぜ〜んぶ電子保存!)

株式会社Deepworkが提供するinvox受取請求書は、電子化された請求書をデータで受領する場合は自動取り込み、紙で受け取る場合はスキャンするだけでOKの経理の支払・計上処理を自動化するクラウドサービスです。取引先からどんな形式の請求書が届いても、99.9%正確に振込データや仕訳データ、請求データを生成することができます。

取り込んだ請求書は、AI OCRがレイアウトを認識して明細までデータ化し、その結果をオペレータが確認するため、どんな請求書でも99.9%以上のデータ化精度が保証されています。

源泉徴収税や軽減税率など、経理の知識が必要な請求書のデータ化も安心して行えるのは大きな魅力といえるでしょう。また、急ぎのときはAI OCRのみで即時データ化(精度保証なし)にも対応しているのも特徴です。

invox電子帳簿保存法で電帳法とインボイス制度どちらの対応も可能です。

(参照:クラウド請求書受領ソフトなら「バクラク請求書」)

株式会社LayerXが提供しているバクラク請求書は、請求書受取業務の効率化を通じて経理DXを推進するサービスです。請求書の受取り後、AI-OCRで請求書を自動でデータ化した上、仕訳データや振込データの自動作成及び会計システム連携をシームレスに実行します。

そんなバクラク請求書の特徴としては、さまざまなフォーマットの請求書を5秒で高精度にデータ化できる点が挙げられるでしょう。10枚以上の請求書を同時アップロードしても一瞬で各項目の読み取りを実現します。

また、郵便やメールなどさまざまな形式の請求書を精度高く読み取ります。AI-OCR機能を登録不要、お手元で体験できるページ、「お試しOCR」を公開しているので、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。

受理した請求書データやバクラク請求書でデータ化した請求書はバクラク電子帳簿保存で電帳法やインボイス制度に対応した形で管理できます。無料プランも用意されているので手軽に導入可能です。

今回は、インボイス制度の仕組みをはじめ、電子インボイスの保存するためのソリューションとして期待が高まるAI-OCRをご紹介しました。このような新しい制度を効率的に運用していくためにも、AIが担う役割はますます拡大していくことが予測されます。ぜひ、効率化のためにも今後もAI情報をキャッチアップしていくことをおすすめします。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら