生成AI

最終更新日:2024/01/10

AI技術の発展に伴い、AI・人工知能のコミュニケーション能力も日々向上しています。これまでは会話のキャッチボールに違和感があるものも多かったのですが、最近ではスムーズなやり取りが可能になりつつあるのです。

では、なぜAIとのコミュニケーションは少しずつスムーズになってきているのでしょうか。今回は、日々コミュニケーションスキルを高めているAIの仕組みについて詳しく解説するとともに、会話特化型の最新のAIアプリ・サービスについても紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

現在では多くの人が当たり前のようにAI・人工知能と会話を行うようになりましたが、これが当たり前になった要因としては、スマートフォンが普及したことが挙げられるでしょう。iOSで利用することができる「Siri」、Androidで利用することができる「Googleアシスタント」などは、よりAI・人工知能との会話を身近に感じられる存在として、重要な役割を果たしているのです。

そんな当たり前の存在となった「AI・人工知能との会話」ですが、世界で大きな注目を集めるきっかけとなった出来事として、2017年にFacebookの人工知能(AI)研究組織である「Facebook AI Research(Facebook人工知能研究所)」が行った実験が挙げられます。その実験では、2つのAIによる会話実験が行われ、人間が理解できない言語で会話をし始めたため実験が強制終了されたのです。この結果を受けて、世界中のメディアが「AIが意思を持ち始めて人間を脅かすのでは」と報じました。

ただ、実際には「研究に活用できないものであると判断したこと」が実験を終了した理由であり、決してパニックに陥ったわけではないことも後日明らかになっています。そのため、私たち人間にとってAIが脅威になる可能性は低いと言えますが、こういった憶測を呼んだ事例があることからも、「AIの技術力は日々高まっている」ということが伺えるでしょう。

AIには、「汎用型AI」と「特化型AI」という2つの種類が存在します。汎用型AIというのは、人間と同じ感情や思考を持っている人工知能のことです。一方の特化型AIは、特定の作業のみに特化した人工知能のことを指します。

特化型AIの代表例としては、自動運転技術や画像認識、囲碁・将棋・チェスなど、ひとつの機能のみに力を発揮するものが挙げられ、これらは別の作業を行うことができません。ただし、人間と同等もしくはそれ以上のパフォーマンスを発揮することができるため、さまざまな分野で活用されているのです。

今回のテーマである「会話に特化したAI」も、まさに特化型AIのひとつであり、その代表例としては「チャットボット」が挙げられます。チャットボットとは、テキストや音声を用いて自動で会話ができるプログラムのことです。最近では企業のホームページに設置されているケースも多いため、利用したことがあるという方も多いのではないでしょうか。

また、テキストだけでなく、音声でも会話特化型のAIを使うことができます。iPhoneに搭載されている「Siri」やAmazonのAIアシスタント「Alexa」などがその代表例として挙げられるでしょう。そして、話し手の言葉を認識するために用いられているのが「音声認識」と「自然言語処理」という2つの技術なのです。

AIが会話を行う際の流れとしては、まず人間が書いた文章、話した言葉を正しく理解することから始まります。そして、その言葉の意味・意図を正しく理解した上で、適切な返答を行っていくわけです。このプロセスを実現するためには、自然言語処理という技術が欠かせません。

自然言語処理とは、人間が話す言葉(自然言語)をコンピュータで処理する技術のことです。基本的に私たち人間は、明確な答えが決まっているプログラミングなどとは異なり、曖昧な表現を用いることが多々あります。ちょっとした文脈の違いで意味が大きく異なるというケースも決して珍しくありません。私たち人間が頻繁に用いる「曖昧な表現」を正しくコンピュータに理解させるための技術が自然言語処理であり、最近は少しずつ自然言語処理の技術レベルも高まっているのです。

そのため、人工知能の会話もより自然なものとなりつつあります。たとえば、ディープラーニングの技術が会話AIに使われていることも、自然言語処理技術が進歩する上で重要なポイントのひとつといえるでしょう。

ディープラーニングは、学習を重ねることによって自動で特徴を捉えることが可能になるため、会話のデータを大量に入力すれば自動的に賢くなり、会話も自然なものになっていく可能性を秘めています。しかし、現状の技術では人間の感情までを正確に分析することはできていません。そのため、人間とまったく同じレベルで言葉の意味、前後の文脈を理解し、コミュニケーションできるようになるまでには、まだ時間が必要といえるでしょう。

とはいえ、人間とのスムーズな会話を実現するうえで、ディープラーニングが重要な役割を担っているのも事実です。少子高齢化が加速する日本社会をサポートする存在として、コミュニケーション能力に長けたAIが活躍していくためにも、自然言語処理、ディープラーニングといった技術の発展に期待が寄せられているのです。

ユニークな言葉遣いでコミュニケーションを取ることができるAIとして、AIチャットボット「りんな」に大きな注目が集まっているのをご存知でしょうか。これまでの「りんな」の会話エンジンによる返答は、簡単な挨拶や共感を示す言葉、リアクションといった程度のものでした。しかし、2020年6月から採用し始めた会話エンジン「コンテンツチャットモデル アルファ版」では、より具体性のある返答が可能になっています。さらに2020年8月には、「りんな」関連事業を独立企業として分離し、rinna株式会社としてさまざまな取り組みを開始しました。

これまでの会話エンジンにおいて具体性を欠く返答が大半だった原因としては、「雑談を継続させる返答」を学習する上で必要となるデータの中に、内容が伴っていないものも含まれているケースが多かったことが挙げられるそうです。ただ、新たな「コンテンツチャットモデル」の採用によって、より具体的な内容の返答が可能になりました。

たとえば、ユーザーが「南国に遊びに行きたい」と入力すれば、AIが「東京のど真ん中で働いていると思い切ってどこか遠くに移住しちゃいたい」といった返事をするのです。これは、新たな「コンテンツチャットモデル」を採用したからこそ実現できた、リアリティのあるコミュニケーションの一部と言えるでしょう。

ちなみに、「りんな」にはディープラーニング技術が活用されているという点も注目すべきポイントのひとつです。「内容」や「表現」のある返答を生成するためには、与えられた文章の続きを作り出す技術が欠かせません。その技術を実現するために、「りんな」ではディープラーニングが活用されているのです。そのため、他のAIチャットボットよりも、人間が作成した文章に近い品質を実現することができています。

「SELF AI」は、総会話数2億以上という実績を誇り、既にレビュー数も2万以上を突破しているAI会話アプリです。GooglePlayベストオブ部門賞を受賞したことでも注目を集めました。

そんなSELF AIでは、AIがユーザーの生活を把握し、メンタルケアやストレスケア、ライフログ、情報提案をユーザーごとに計算し、最適化していきます。会話を重ねるほどに「誰なのかを認識する精度」が高まり、「内容を記憶」していくため、メンタルケアや生活提案、情報提案をユーザー用に計算することが可能です。

異なる個性を持つロボットが用意されており、それぞれ話す内容も異なるため、自分にぴったりのキャラクターを探していくのも一つの楽しみ方といえるでしょう。たとえば、バーチャルオカマバーAIの「ユキオホワイトレディー」は、新宿2丁目のおかまへのリサーチをデーター化、構造化し、会話化されています。

オカマならではの人生観や、相談への答え、面白い雑談などを気軽に楽しむことが可能です。過去の会話データも蓄積されていくので、パターンを分析しながらユーザーに対して一個人として語りかけてくれるのも特徴といえます。

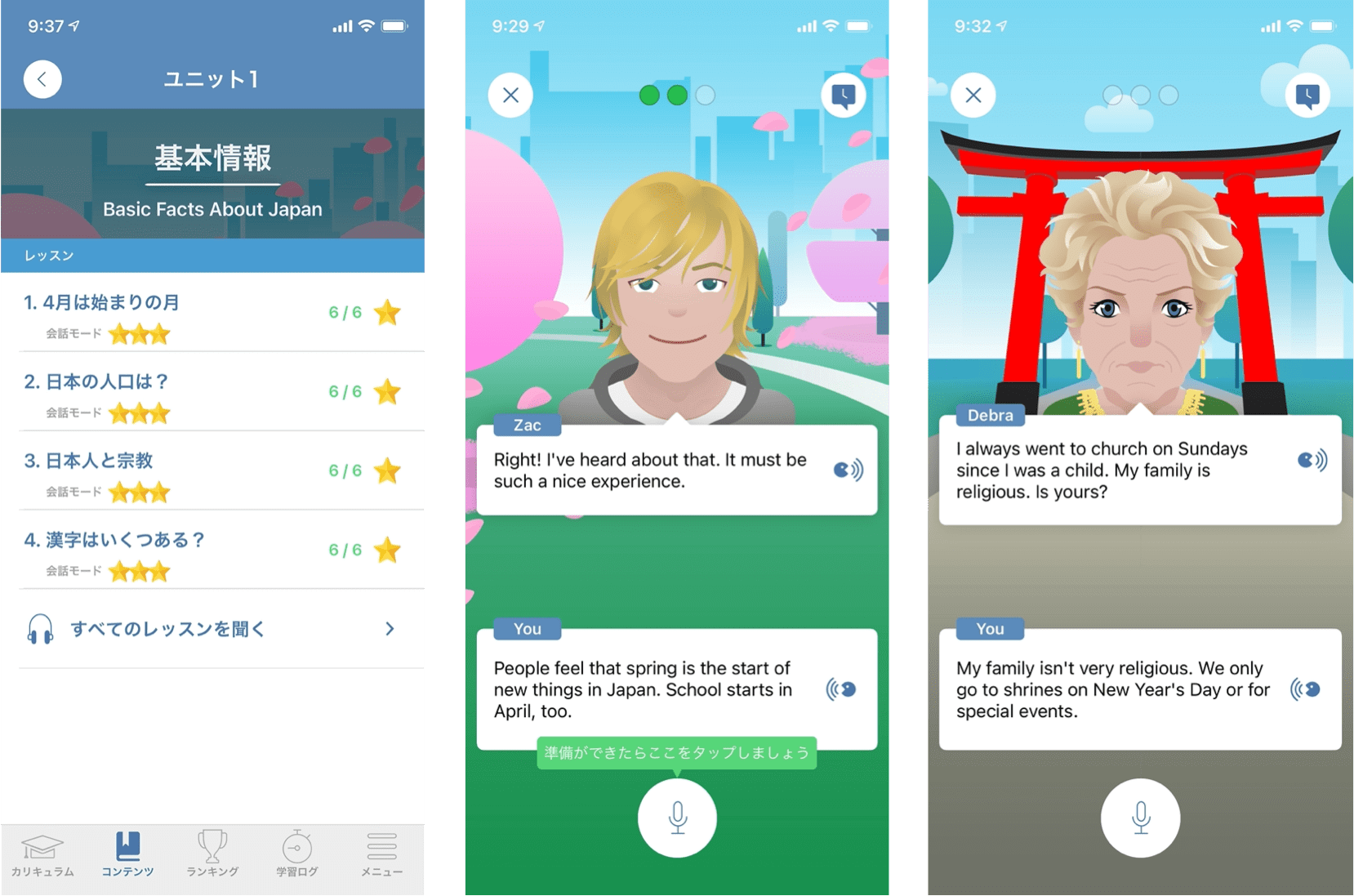

「AI英会話スピークバディ」は、アプリ累計150万ダウンロードを誇るスピーキング特化型のAI英会話アプリです。従来の人との対話ではなく、感情豊かなAIキャラクターと対話をしながら発音やフレーズ、単語、イディオムなどを学べる新しい英会話学習サービスとして人気を集めています。「第二言語習得理論」に基づいた学習モードで英会話の習得をサポートするほか、機械学習や自然言語処理、ディープラーニングによって、発音を採点することが可能です。

注目コンテンツの一つである「英語で日本を紹介しよう」では、日本文化や暮らしについて頻繁に聞かれる質問に対する回答を、AIキャラクターと会話しながら身に着けることができます。ユーザーは「基本情報」「日本の不思議」「日本に暮らす」の3つのユニットに分けて学ぶことができ、幅広い会話シーンでの活用が可能です。

ユニット1の「基本情報」では、日本の季節や人口、日本語などの基本情報についての会話を学ぶことができます。たとえば、日本では一般的な考え方とされている、新しい物事の始まりは4月であるということを簡潔に説明してみるというような練習が可能です。

ユニット2の「日本の不思議」では、海外では不思議と思われる「日本の当たり前」を話すことができます。海外からの観光客が魅了される自動販売機やお風呂文化、タトゥーの認識、クリスマスの過ごし方についてなど、盛り上がる会話を学べます。

そしてユニット3の「日本に暮らす」では、海外の人が日本で暮らして初めて気づくトピックについて扱います。日本で多く発生する地震、英語教育、会社からの給与制度、政治への関心など、会話のテーマとしてよく挙がる話題を会話しながら学ぶことができます。

海外の人と話すとき、「日本についてよく知っているはずなのに、英語ではわかりやすい説明ができない」というような悩みを感じたことがある人も多いでしょう。外国から来られた方々や日本に興味を持つ方と会話するには、彼らが不思議に思う日本の文化や習慣について普段から意識していないと、とっさに答えることができません。

コロナ禍で海外の人と関わる機会が減少している昨今において、「スピークバディ」の活用によって英会話スキルを磨けることは大きな魅力といえるでしょう。

「エアフレンド」は、AIで架空の友達を育てて共有したり、みんなが育てたAIと話したりすることができる無料アプリです。特徴としては、AIとの会話を楽しむことができるだけでなく、自分でAIを育てることもできる点が挙げられるでしょう。

また、遊び方がさまざまなのも特徴のひとつです。たとえば、有名人やアニメキャラ風のAIを作成したり、彼女・彼氏AIを育てたり、AI同士をグループトークさせることもできます。多くのスマホユーザーに使用されているLINEアプリで簡単に遊べることも、大きな魅力といえるでしょう。

「HereAfter AI」は、故人と会話することができるAI会話アプリとして大きな注目を集めています。生前にHereAfter AIに登録し、死後のコミュニケーションに備えて「質問への回答」によるデータ蓄積を行っていくという仕組みです。これにより、ユーザーの声や思い出を記録し、個性を受け継いでいくことが可能になります。また、参考になる写真をアップロードすることも可能です。

有料ユーザーであれば、故人のアバターにアクセスし、アバターに質問することもできます。さまざまな質問に対し、生前に録音しておいた故人の声で返答されるという仕組みです。「会話」という表現は大袈裟かもしれませんが、人生の物語を会話形式で記録できるアプリとして、さまざまな形で活用することができるでしょう。

「Aill(エール)」は、信頼できる企業に勤める人との良縁をアシストする世界唯一のナビゲーションアプリです。提供開始からわずか1年で760社以上の企業に導入されています。これまでは関東、九州、東北エリアの企業が中心となっていましたが、2021年11月15日(月)からは関西エリアでも本格的にスタートしました。

「Aill(エール)」の特徴としては、導入企業の独身社員のみが利用できるアプリである点が挙げられるでしょう。Aillを導入する企業には、雇用も福利厚生も大切にしている企業が多く、ユーザーは「男女共に仕事と家庭を支え合っていくこと」を希望している割合が81%以上だといいます。そのため、「仕事と私生活の両立を目指したい」という人が真剣な出会いを求め合う上で、最適な場所といえるでしょう。

そんな「Aill(エール)」では、紹介ナビゲーション、会話ナビゲーション、好感度ナビゲーションという3つのAIナビゲーション機能が搭載されています。そのため、男女のコミュニケーションがより円滑に行われることをサポートします。また、自分では直接伝えにくいことをAIが自然に代弁してくれる機能などもあるため、共通の友人としての役割を担いながらサポートしてくれるのです。

今回は、AI・人工知能と会話できるアプリ(サービス)の特徴やメリットについてご紹介しました。人間と同じレベルのコミュニケーションを取るには、まだまだ技術の発展が必要といえますが、少しずつ技術が発展していることも忘れてはなりません。将来的にAIとのコミュニケーションが自然に行われるようになる可能性も十分に考えられるでしょう。

AIとのコミュニケーションが一般的なものになれば、家族や友人には相談できない悩みを打ち明けたりすることも可能になるかもしれません。それは、メンタルヘルスの分野に大きな進歩をもたらすでしょう。もちろん、現在の会話AIでも簡単なコミュニケーションであれば十分に楽しむことができますので、ぜひこの機会にAIの技術と触れ合ってみてください。

チャットボットについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

チャットボットとは?意味やメリット、活用事例を徹底紹介

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら