生成AI

最終更新日:2024/01/17

チャットボットの成功事例12選

チャットボットの成功事例12選

チャットボットは、既に顧客のサービスの質の向上だけでなく、マーケティング戦略を立案することにも役に立つサービスです。

「一日問い合わせして、本来の業務に集中できない」と感じる方は、以下に示すチャットボットの利用法と具体的な成功した導入事例をご覧ください。さらに、導入成功のポイントもご覧いただければ幸いです。

今回は、以下の内容を主に解説します。

チャットボットについて詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

「チャットボットとは?意味や機能、仕組みの種類についてわかりやすく解説」

チャットボットの注目度が高まっている背景は、主に「業務効率化の観点」と「ユーザーニーズの把握の観点」です。

チャットボットでは、業務を効率化することができると同時にユーザーニーズの把握もできます。

例えば、チャットボットを活用することで、企業は時間をかけていた顧客からの問い合わせ対応の自動化により業務効率を大幅に向上させることが可能です。さらに、チャットボットとユーザーによる対話から、ユーザーのニーズや傾向を収集し、ユーザーのニーズを理解するための判断材料になります。

つまり、チャットボットは顧客サービスの質の向上だけでなく、業務効率を上げ、マーケティング戦略を立案することにまで役に立つのです。

このように、チャットボットは顧客とのコミュニケーションをデータとして蓄積し、企業の戦略に対しても影響することから大きく注目されています。

チャットボット導入で期待できる効果について深堀していきます。チャットボット導入によって期待できる効果は以下の3つです。

それぞれ詳しく解説します。

チャットボットを窓口に導入することで、オペレーターの業務負担が大幅に軽減され業務を効率化することができます。

人手を要していた基本的な問い合わせ対応がチャットボットによって自動化されるため、オペレーターはより複雑で専門的な問い合わせに集中できるようになるからです。

オペレーター業務の効率化により、限られた人員でも顧客からの電話対応を迅速に行うことが可能になり1人でも多くの人に電話対応が可能になります。

さらに、チャットボットの導入は、オペレーターの働き方を改善してくれ、職場のストレスを減少させる効果も期待できます。顧客サービスの質の向上とともに、従業員の満足度も高まるという相乗効果が生まれるのです。

チャットボットでは、24時間365日いつでも利用可能なため、顧客満足度を高めることができます。顧客は自分の都合の良い時間にサービスを受けることができ、緊急の問い合わせや深夜のサポートが必要な場合にも迅速に対応が可能であるのが特徴です。

また、チャットボットを利用することで、相談する際の心理的なハードルが低くなります。特に、直接人と話すことに抵抗を感じる顧客にとっては、気軽に問い合わせができるメリットがあります。

以上の要素が組み合わさることで、顧客の満足度を総合的に高めることができるのです。

チャットボットを用いてナレッジを共有する方法では、従業員が気軽に情報を確認できるメリットがあります。例えば、従来のナレッジ共有方法では、必要な情報を見つけるのに時間がかかることがしばしばありましたが、チャットボットでは会話形式で直感的に情報にアクセスできます。

そのため、チャットボットを導入することによって、サポート窓口や他部署への問い合わせが減少し、企業全体の生産性の向上が見込めます。

さらに、ナレッジ共有の効率化によって、従業員の作業時間を有効に活用し、業務の質を高めることにも繋がります。チャットボットのサービス比較と企業一覧に関して、より詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。

チャットボットを導入している企業は、年々増えてきています。その中でもチャットボットの成功事例として、下記の導入企業を事例を踏まえて12個紹介します。

野村證券では、AIチャットボット「Alli」を資産管理アプリのカスタマーサポートとして運用しています。Alliは、顧客からの問い合わせに対して高精度の回答を提供するため、顧客満足度の向上に大きく貢献しています。

その結果、カスタマーサポートの運用人員を以前の3人から1人に削減することが可能になりました。運用人員の削減は、企業にとってコスト削減という点で大きなメリットをもたらしています。

Alliの成功により、野村證券は新たなサービスのカスタマーサポートにも同様のAIチャットボットを採用することを決定しました。

Alliでは、「導入の簡易さ」「運用をサポートする豊富な機能」「コストパフォーマンスの良さ」を強みにしております。

Alliに関する詳細情報は、下記ページをご覧ください。

参照:AIチャットボット「Alli」

クスリのアオキでは、労務課の業務効率改善と従業員とのスムーズなコミュニケーションを実現するよい方法として、AIチャットボットのFAQサービス「WisTalk(ウィズトーク)」を導入しました。「WisTalk(ウィズトーク)」の導入により、労務部門における業務負荷は約75%削減されるという成果を達成しています。

WisTalkで評価を得ているポイントは、下記の通りです。

利用定着のためのサポート体制が充実していることで、社内により柔軟に対応することができます。また、定期的にAIエンジンをチューニングすることで、問い合わせ対応の品質の維持を確保しています。

このように、WisTalkの導入は、クスリのアオキの労務部門における業務効率化はもちろん、全体的な組織運営に対して導入効果を実現しています。

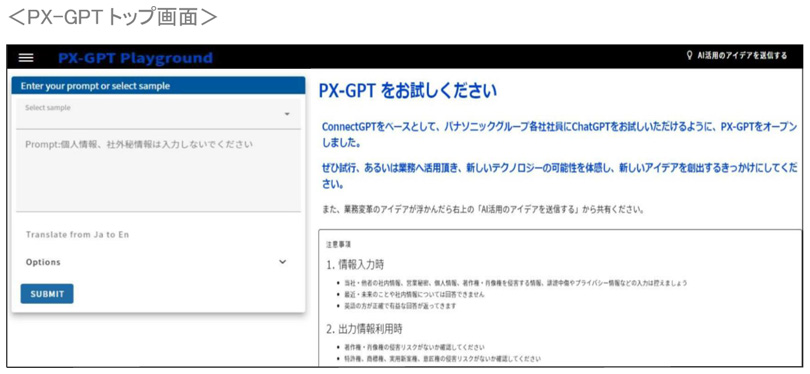

パナソニックホールディングスでは、AIアシスタントサービス「ConnectGPT」をベースにした独自のシステム「PX-GPT」を、グループの国内全社員に向けて展開しています。

「PX-GPT」は、最先端のAIテクノロジーの導入と業務への適用をパナソニックグループ全体へ波及させることで、より多くのサービスやソリューションを創出することを目的としています。

特に「PX-GPT」が注目されるのは、情報の安全管理が徹底されているからです。PX-GPTでは、入力された情報の二次利用や第三者への提供が一切行われません。そのため、社員は個人情報や機密情報を安心して扱うことができ、企業のデータセキュリティを確保しながらAIの利点を最大限に活用することが可能になります。

PX-GPTの導入は、パナソニックグループにおいて、従業員の生産性向上だけでなく、社員のアイデア・夢の実現や新たなビジネスアイデア創出への挑戦を促進します。

日本航空株式会社(JAL)では、電話受付時間外や混雑時にもお客様に対応できるよう、24時間いつでも利用可能な自動応答サービス「AIChat」を提供しています。

AIChatは、国内・海外において英語を利用する人々のJAL便の運航情報や予約・購入、搭乗・手荷物などの定型問合せから、PCR検査の規定や検疫体制、入国制限、減便・運休にかかるタイムリーな問合せまで自動応答が可能です。

AIChatのもう一つの大きな特徴は、その高い回答カバー率です。

AIChatは、お客様からの問い合わせの92%以上に対して適切な回答をすることが可能で、顧客の疑問や問題を即座に解決することができます。

これらの可用性や回答のカバー率は、JALの顧客満足度を高める要素となっており、顧客体験価値の向上の実現に大きく寄与しています。

フォレストホールディングスでは、「Wistalk」の導入により、PCや表計算ソフトの使用方法、ポータルサイトに掲載されている内容など、基本的な問い合わせに対する対応が劇的に改善されました。

従来、これらの問い合わせはシステム部門のスタッフが直接対応しており、電話が絶え間なく鳴り、本来の業務に集中できないという問題がありました。

Wistalkのポイントは、以下の3つです。

上記のポイントにより、在宅勤務や時差出勤など時代に即した多様な働き方の支援に対して良い変化をもたらしています。

フォレストホールディングスは、「今後はグループ会社全体から代表電話に寄せられていた問い合わせをWisTalkに完全に置き換えていくことが目標です。」とコメントしています。

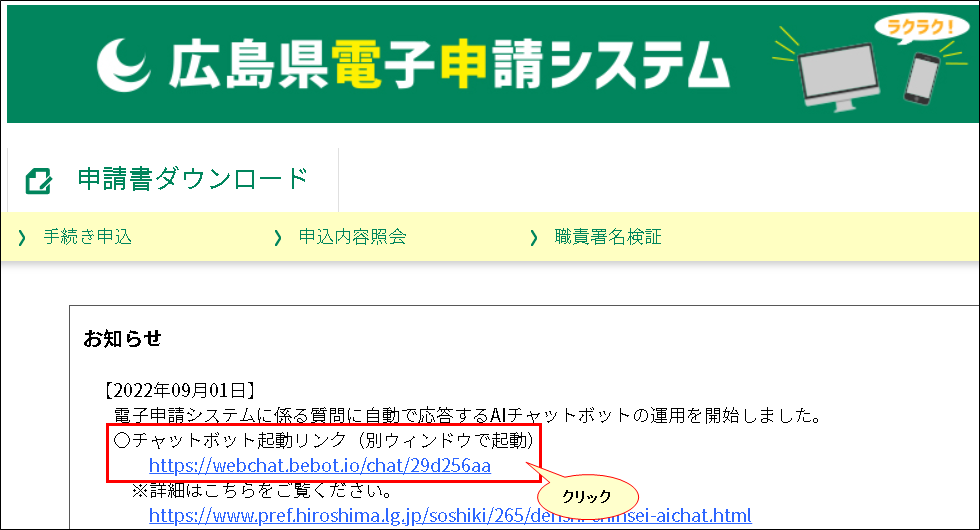

広島県では、電子申請システムサイトにAIチャットボット「Bebot」を導入し、行政サービスの利便性向上に取り組んでいます。

Bebotによる電子申請の導入方法は、以下の通りです。

1.ひろしまくらしのeネットから起動

2.電子申請システムのお知らせ欄から起動

Bebotは、電子申請の利用方法や行政手続きに関する情報を提供する役割を担っており、利用者が手続きに必要な情報を容易に入手できるようサポートしています。Bebotの導入により、利用者は電子申請をスムーズに進めることができ、従来の手続きに比べて時間と労力を大幅に削減できるようになりました。

京都大学医学研究科とタケロボ株式会社は、共同で「医療面接AIチャットボット」を開発しました。「医療面接AIチャットボット」は、臨床医向けのトレーニングとして、京都大学医学部の学生に提供されています。

医療面接AIチャットボットは、オリジナルの対話データを簡単に登録できることが特徴で、医療現場における実践的な対話シナリオを作成し、高性能な受答えの練習を可能にしています。

特に注目すべきは、医療面接AIチャットボットを使えば、医学生や医療従事者がいつでもどこでも診察の練習ができる点です。医学部学生は、通常、模擬患者と実際に医療面接練習を行いますが、コロナの影響でこれが困難になったため、現実に近い対話シミュレーションが医療教育に大きく影響しています。

さらに、医療面接AIチャットボットの開発には、京都大学医学研究科が培った医療面接のノウハウが活用されています。

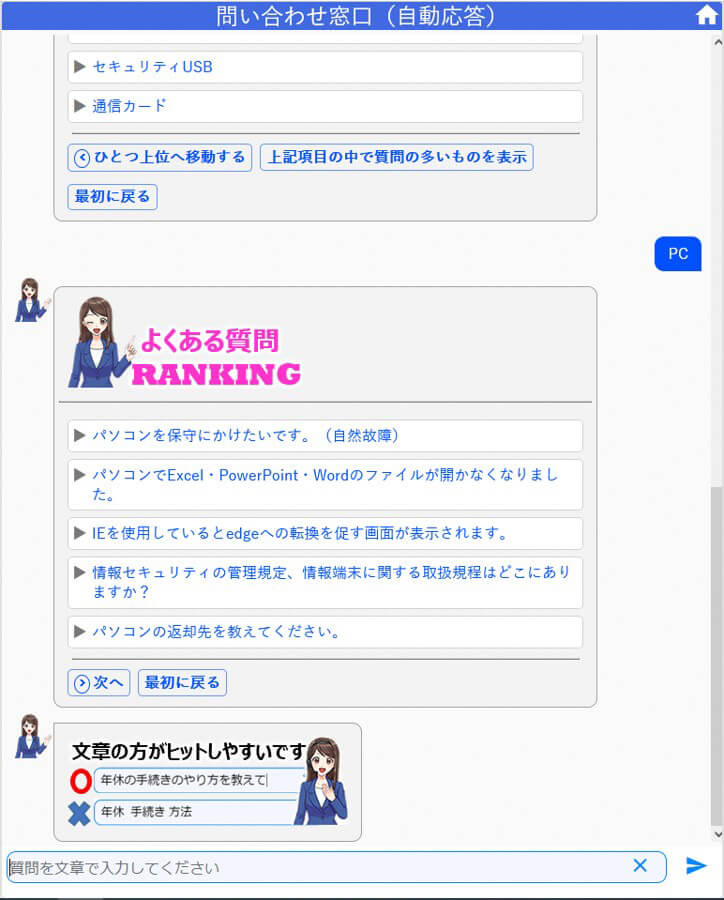

東京都江戸川区では、コロナ禍において職員の庁内問合せに係る接触機会の低減と、適正な事務作業の執行確保のため、情報システムに関する問い合わせに特化したAIチャットボット「LogicalMind」を導入しています。LogicalMindは、職員からの問合せが多い情報システムに関する問合せ対応について迅速かつ正確に答えることができ、職員の作業効率を大幅に向上させています。

LogicalMindの最大の特徴は、シナリオの作成やメンテナンスに関する手間がほとんどかからない点です。そのため、IT部門の負担が軽減され、より重要な業務に注力できるようになります。

江戸川区のこの取り組みは、公共機関におけるITサポートの効率化と従業員の生産性向上の事例として注目されています。また、今後は幅広い庁内業務への拡充を検討していく方針です。

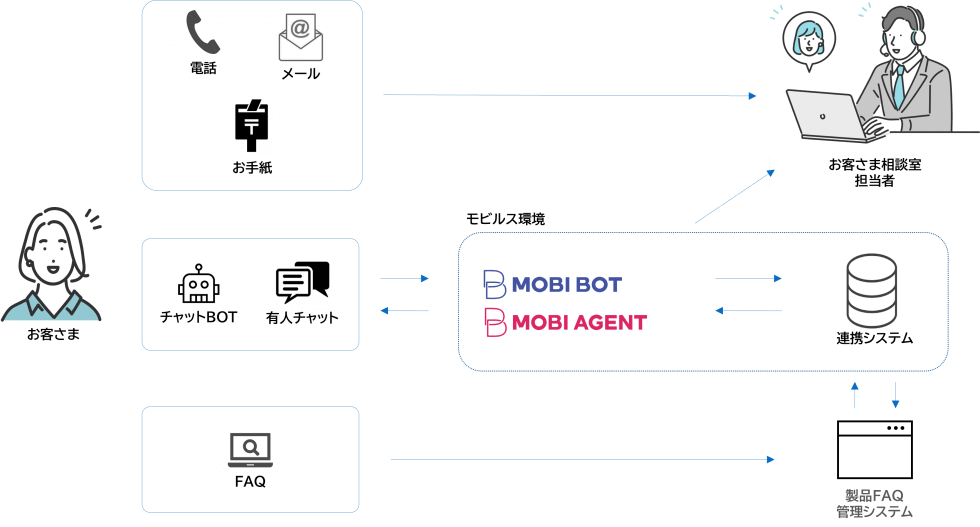

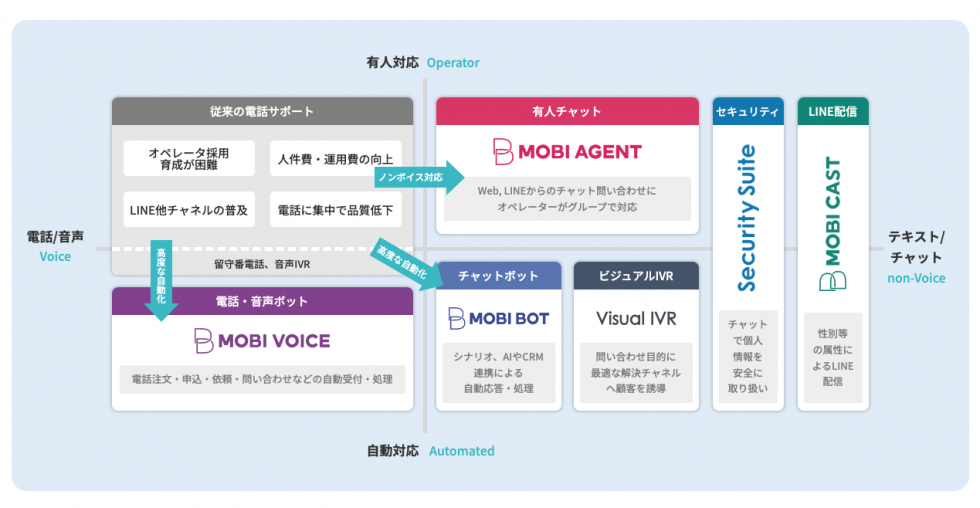

小林製薬では、お客様相談室のチャット問い合わせ対応の改善を目指し、モビルス株式会社のチャットボット「MOBI BOT」を導入しました。

MOBI BOTの導入により、FAQデータの一元化とチャットボットのシナリオ更新が自動化され、自己解決率が向上し、お客様が問い合わせをしたいと思った時に、いつでも迅速に応対できるようになりました。

以前は、電話問い合わせが減少し、FAQサイトへのアクセスが増加していましたが、解決率に課題がありました。しかし、医薬品の服用に関する問い合わせへの対応として、2021年12月より有人チャット「MOBI AGENT」を導入した結果、小林製薬はお客様満足度を97%にまで高めることに成功しました。

今後は医薬品以外の製品への対応も拡大予定となっています。

ロイヤルマネジメントでは、ロイヤルホスト等を運営するロイヤルグループの一員として、社内向けAIチャットボット「HiTTO」を導入しました。従業員アンケートでは、以前のシステムを利用した6割の従業員のうち8割が回答にたどり着けなかったと回答していました。

そこでHiTTOは、共通AIを搭載し、1200件以上の回答項目を提供し、シンプルな運用構造により運用工数を大幅に削減することで、従業員の利用数向上を実現しています。

特に、業務上の指示の確認や社内規程の問い合わせ、簡単な業務手順の説明など、従業員が日々直面する多様な課題に対して、HiTTOはサポートしています。そのため、従業員はより重要な業務に集中できるようになり、全体的な生産性の向上が見られます。

HiTTOのポイントは、以下の3つです。

HiTTOに関する詳細は、以下のページをご覧ください。

参照:AIチャットボット市場シェアNo.1 社内向けAIチャットボット「HiTTO(ヒット)」

マネーパートナーズでは、顧客対応の質と効率の向上を目指し、2022年10月5日からモビルス株式会社が提供するチャットボット「MOBI BOT」ならびに有人チャットシステム「MOBI AGENT」を導入しました。

MOBI BOTは、顧客が入力した文章をAIチャットボットが解析・学習し、回答までの時間短縮と回答精度の改善を実現します。

一方で、MOBI AGENTは、より複雑な問い合わせや個別のサポートが必要な場合に、オペレーターによるチャット対応も提供され、総合的なユーザーエクスペリエンスと顧客満足度の向上が期待されます。

ハイブリッド型の組み合わせにより、顧客にとって最適な対応方法を柔軟に選択することができ、顧客満足度の向上に大きく貢献しています。

MOBI AGENTの8つの特徴は以下です。

MOBI AGENTに関する詳細は、以下のページをご覧ください。

参照:顧客が満足し、コストも削減する チャットサポートをMOBI AGENT

キユーピーは、家族全員が同じものを食べるという従来の食文化の変化に応え、個々のニーズに合わせたサービス提供を目指しています。

この一環として、チームラボが開発したAIチャットボットとレコメンドシステムを搭載したECサイト「Qummy」を展開しています。このサイトでは、お客様一人ひとりの行動や好みに合わせて、最適な商品と情報を提供することをコンセプトとしています。

Qummyのチャットボットは、顧客の質問に対して一人ひとりに適した回答を提供し、個別のニーズに対応する商品の提案が可能です。そのため、お客様は自分や家族の好みに合った食品を見つけることができ、より食事を楽しく選ぶ体験をを享受できます。

チャットボットのサービス比較と企業一覧に関して、詳細な情報は、下記ページで確認することができます。このページでは、さまざまな業界でのチャットボットの使用方法(使い道)が紹介されており、導入を検討する際の参考になります。

参照:チャットボットのサービス比較と企業一覧

チャットボットの導入に失敗する原因は、以下の5つです。

それぞれ以下に詳しく解説します。

チャットボットの導入における成功のためには、ユーザーが実際に求めているニーズを深く理解し、適切に実践することが重要です。ユーザーのニーズに合致しないチャットボットは、その機能性に関わらず失敗する可能性が高いのです。

そのため、ユーザーが抱える問題に対して的確に応答できるよう、会話パターンやシナリオの継続的なブラッシュアップが必要です。

チャットボットがユーザーの質問に正確に応答するためには、設計段階でユーザーの期待や問題点を把握し、会話の流れを構築する必要があります。また、ユーザーのフィードバックを定期的に分析し、チャットボットの応答能力を向上させることも重要です。

以上より、チャットボットを導入する際には、ユーザーを中心に考え、継続的な改善を行うことが必要です。

チャットボットの導入において重要なのは、全ての問い合わせをチャットボットだけで解決しようとするのではなく、適切な回避策を準備することです。特に、専門性の高い質問や複雑な問題が発生した場合には、自動応答の限界を認識し、オペレーターに接続するなどの手段を講じることが大切です。

チャットボットによる応答だけでは解決できない問題に対して、適切な人的サポートの提供がなければ、ユーザーは疑問を解決できずにサービスから離脱することになります。このような状況は、顧客満足度の低下に直結し、結果としてチャットボットの導入の失敗に繋がります。

以上より、チャットボット導入の際には、チャットボットの能力を超える問い合わせに対して、迅速に人的サポートに切り替えるなどのシステムを整備することが重要です。これにより、ユーザーの問い合わせに対して柔軟かつ効率的に対応し、顧客満足度を維持・向上させることが可能になります。

チャットボットの導入自体が目的になってしまうと、失敗になる場合があります。特に、チャットボットを導入した後の運用に十分な力を入れていない場合、ユーザーの疑問を解決する効果は期待できません。チャットボットは、ユーザーのニーズや問い合わせのパターンが変化するにつれて、その応答能力や情報を更新し続ける必要があるからです。

定期的なアップデートを行わずに放置されたチャットボットは、時代遅れの情報を提供したり、ユーザーの質問に適切に応じられなくなる可能性が高くなります。

そのため、チャットボットの導入は始まりに過ぎず、その後の継続的な運用と改善が重要です。チャットボットを生きたツールとして機能させ、ユーザーに常に最高のサービスを提供するためには、運用に力を入れ、常にユーザーの声に耳を傾ける姿勢が求められます。

チャットボットを利用する際、単に応答システムとして機能させるだけでなく、ユーザーから収集した情報を活用することが重要です。ユーザーとのやり取りを通じて収集されるデータは、ユーザーのニーズや傾向を理解する上で貴重な情報源となります。

チャットボットの運用では、ユーザーからの問い合わせ内容、質問の頻度、問題の種類などの情報を継続的に収集し分析することで、チャットボットの応答能力を向上させるだけでなく、ユーザーのニーズに合わせたサービス改善や新たな機能開発に繋げることができます。

そのため、チャットボットを単なる自動応答ツールとしてではなく、顧客データを収集し分析するための有力な手段として活用することが、長期的な成功には不可欠です。

チャットボットが対応できる範囲と、人が介入するべきケースを明確に決めておくことが必要です。チャットボットは一般的な問い合わせや基本的な情報提供には適していますが、複雑な問題や個別のニーズに対しては限界があります。

そのため、チャットボットの対応能力の限界を事前にユーザーに明示することが大切です。ユーザーがチャットボットに期待すべきサービスレベルと、より専門的なサポートが必要な場合に有人対応に切り替える方法を理解していることが、顧客満足度を維持する上で重要となります。

チャットボットの活用で失敗しないためのコツは以下の3つです。

それぞれ詳しく解説します。

チャットボットの導入を検討する際、その目的と用途を明確にすることが重要です。目的に合致したチャットボットを選択することで、ユーザーの具体的なニーズや課題に効果的に対応することが可能となります。反対に、目的を明確にせずにチャットボットを導入すると、ユーザーの問題解決に貢献できない可能性が高まります。

例えば、顧客サービスを改善することが目的であれば、頻繁な問い合わせに対応する能力を持つチャットボットが適切です。一方で、社内の業務効率化を目指す場合は、従業員の問い合わせに迅速に対応できるチャットボットが必要になります。

チャットボット導入の目的を明確にすることにより、適切な機能を持つツールを選択し、ユーザーの課題に対する効果的な解決策を提供できます。

チャットボットのサービス比較と企業一覧の詳細は、以下をご覧ください。

「チャットボットのサービス比較と企業一覧」

チャットボット導入の際、重要なのは、ユーザーからの質問にチャットボットが回答できなかった場合のために適切な回避策を用意しておくことです。どんなに高度なチャットボットであっても、すべての問い合わせに対応できるわけではありません。そのため、ユーザーの問題を解決するための代替手段が必要となります。

具体的な回避策としては、チャットボットが適切な回答を見つけられない場合に、オペレーターに自動的に接続する機能を設けることが考えられます。また、ユーザーに質問の再入力を求めることで、問い合わせ内容を明確化し、より適切な回答を導き出すことも有効です。

このように、チャットボットによる自動応答と人間のオペレーターの介入を組み合わせることで、ユーザーの問題を効率的に解決し、より高い顧客満足度を実現できます。

チャットボットの導入後、効果を最大化させるために、定期的な分析と改善が必要です。継続的な運用と評価を通じて、チャットボットの性能を長期間にわたって最適化することが重要です。

ユーザーの反応やフィードバックを分析し、それに基づいてチャットボットの設定や応答パターンを調整することで、より効果的なサービスを提供できるようになります。

具体的には、ユーザーの質問への回答率、解決率、ユーザー満足度などの指標を用いて、チャットボットのパフォーマンスを定期的に評価します。また、チャットボットがユーザーから受ける質問の種類や頻度を分析し、足りない情報や改善すべき点を特定します。

このような持続的な分析と改善のプロセスを通じて、チャットボットの能力を徐々に高め、ユーザーにとってより有用なツールに成長させることができます。

今回は、チャットボットが注目される背景から実際の企業がチャットボットを導入している事例を紹介しました。チャットボットを導入する際には、「ユーザーのニーズを解決すること」「運用に力を入れること」「収集した情報を活用すること」などが大切です。

それぞれの企業の導入事例を参考にして、適切なチャットボットサービスの導入の参考になれば幸いです。

チャットボットのサービス比較と企業一覧の詳細は、以下をご覧ください。

その他にも業界・業種別でチャットボットの導入活用事例や自治体のチャットボット導入事例をまとめたカオスマップも以下からご覧ください。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら