生成AI

最終更新日:2026/01/27

RPA導入によるメリット

RPA導入によるメリット

近年、少子高齢化による労働力人口の減少が懸念されています。中小企業では、人手不足による倒産を余儀なくされている企業や、経営危機に陥っている企業も存在します。そうした中、従来よりも少ない人数で業務をこなしていくためにホワイトカラーのデスクワーク(定型作業)をITの力で省力化するRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)が注目されています。

本記事では、RPAの導入によって期待できる効果と自動化できる業務についてまとめました。

AIについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説

RPAとは、Robotic Process Automation(ロボティック・プロセス・オートメーション)の略であり、人間がコンピューター操作で行う定型業務をソフトウェアロボットによって自動化する仕組みを指します。

RPAの導入により、人的リソースを確保し、生産性の向上が期待できます。データ入力や請求書作成といった定型業務はデジタル技術に任せ、人間にしかできない業務に集中できるので、近年大きな注目を集めています。また、複数のシステムを横断した、入力・データ抽出・編集や参照などの作業を連携して処理できるので、導入する企業が年々増えています。RPAの注目度が高まった背景には、少子高齢化に伴う労働人口の減少が挙げられます。近年はさまざまな業界において人手不足が深刻化していますが、IT人材は特に人手不足が顕著です。2030年には59万人ものIT人材の不足が予想されています。

自動化できる定型業務をRPAに任せることで、生産性向上や人手不足解消といった大きな成果が期待されています。

オフィスワークでのRPAによる効率アップについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。

RPA(業務自動化)とOCR(文字認識技術)でオフィスワークの効率アップ

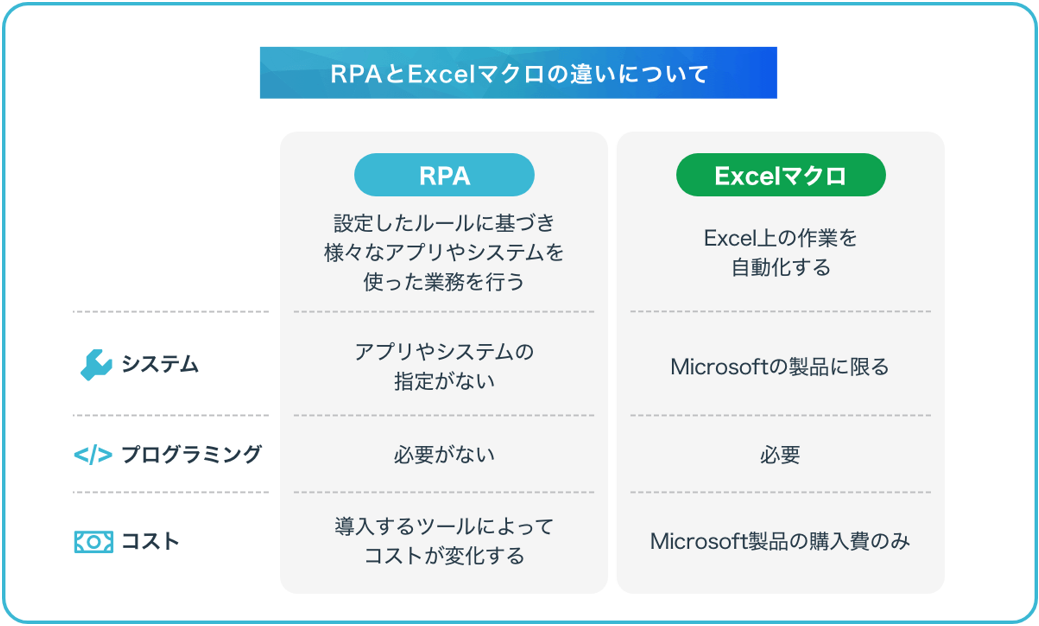

RPAと混同されがちなものとして、VBA(Visual Basic for Application)が挙げられます。

VBAは、マイクロソフト社のOffice製品(Excel、Word、Powerpointなど)を自動化するためのプログラミング言語で、マクロの作成や編集に必要です。マクロの代表例としては、Excelに搭載されている「Excelマクロ」が挙げられます。Excelマクロは、一連の作業手順を記録すれば、自動的に再度実行が可能です。つまり、一度マクロを記録しておくだけで、ワンクリックで一連の動作の再現が可能となります。簡単なものは記録機能だけで作成できますが、複雑な処理にはVBAが必要です。

VBAとRPAは、定型作業を自動化できるという点では共通していますが、異なる点も数多く存在します。大きく異なる点として挙げられるのは、自動化できる範囲です。たとえばExcelマクロの場合、基本的にExcel上での作業しか自動化は行えません。VBAを活用すれば、WordやAccessなどにも範囲を広げられますが、あくまでマイクロソフト社のOfficeアプリケーションに限られてしまいます。

その点、RPAツールはOffice以外のさまざまなアプリケーションとの連携が可能です。また、操作を記録するだけでなく、特定の作業を定義することも可能なため、より広い範囲の操作を自動化できます。

RPAとExcelマクロの違いについては下記の記事で詳しく解説をしています。

RPAとExcelマクロの違いを比較!メリット・デメリットも紹介

RPAとAIも混同されがちですが、これら2つは大きく異なります。そもそもAIとは「人工知能」のことであり、人間と同じような知能を搭載し、膨大なデータを学習してパターン認識や推論、判断を行えるようにしたソフトウェアを指すのが一般的です。

一方のRPAは、ルールベースの自動化ツールであり、業務の自動化を行うシステムそのものを指します。AIと異なり、事前に定義されたルールに従うため、判断が必要な非定型業務には向いていません。ただしRPAにAIを組み合わせたツールも数多く登場しており、高度な自動化も実現可能です。

AIは、RPAをはじめとするシステムに組み込まれるもので、蓄積されたデータに基づいて判断したり、作業の振り分けを行ったりする機能を指します。

そのため、AIが搭載されていないRPAのほうが、AI搭載型のRPAよりも安価な傾向にあります。逆に、AIの学習によって自律的な判断を行えるRPAは、より高度な作業を自動化できる反面、導入コストも高額です。

株式会社野村総合研究所の調査によると、2023年時点での国内企業におけるRPA導入率は69.9%でした。

また株式会社グローバルインフォメーションの調査によると、RPAの世界市場は2022年に31億米ドルに達し、予測では2023年から2030年の間に28.8%の割合で成長し、2030年には233億米ドルに達すると発表しています。

RPAの対応が、表計算ソフトやメールソフト、ERP(基幹業務システム)などに多くの企業で始まっています。

参照:株式会社野村総合研究所「大手企業を対象に「IT活用実態調査(2023年)」を実施」

RPAの導入事例については、下記の記事で詳しく解説しています。

RPA導入成功事例5選!業界・業種別の課題や業務効率化の実績を解説

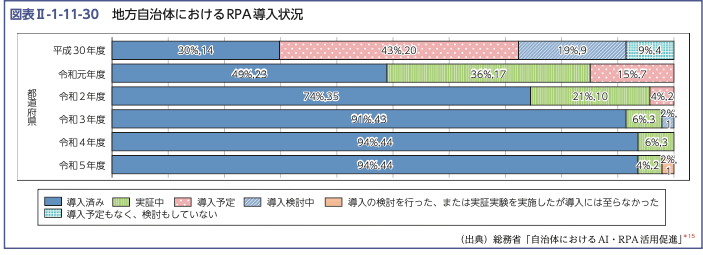

一方、民間企業だけでなく、自治体にもRPAが広がっています。総務省が行った調査によると、RPA導入率は2023年時点で、都道府県自治体で94%でした。

2018年時点では導入率は30%だったため、5年の間にRPA活用の流れが加速していることがわかります。

特に「財政・会計・財務」 「児童福祉・子育て」 「健康・医療」「組織・職員(行政改革を含む)」の分野への導入が進んでいます。

参照:総務省「情報通信白書」

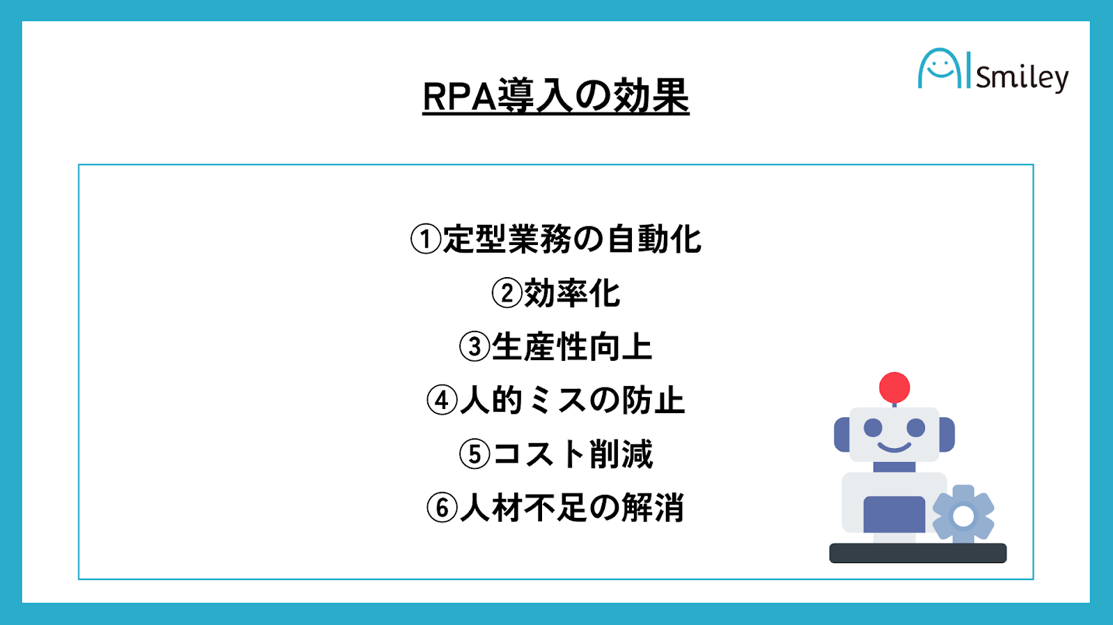

RPA導入によって期待できる効果は以下の6つです。

日本では、製造業のものづくりの面では特に自動化が進んでいますが、オフィス業務に関しては雇用の慣習や業務の精度、ROI(投資収益率)効果などから自動化が進められてきませんでした。

しかしRPA導入をすれば、定型的な業務を自動化できます。ルールに従った作業は高精度で高速に行えるため、人手よりもコストをかけずに運用できます。

日本企業は製造現場での効率化や自動化は推進してきたものの、ホワイトカラー業務についての効率化や自動化は他の先進国に遅れを取っています。

こうした労働環境が日本企業に蔓延する長時間労働の根底にあるとされてきました。政府や民間企業は一丸となって働き方改革を進めており、業務の効率化が求められています。RPA導入によって多くの業務で効率化が可能です。

生産性の向上も急務です。公益財団法人日本生産性本部によると、2023年の日本の時間当たり労働生産性(就業1時間当たり付加価値)は56.8ドルで、OECD加盟国(38カ国)中29位でした。これは米国の6割弱の水準にあたります。

生産性が低いと長時間労働でカバーしなければならないため、労働環境の悪化だけでなく、慢性的な疲労により創造力や社員の活力が失われ、付加価値の高い事業を興しにくくなります。そのため賃金は低く抑えられ、消費が減退し、社会全体の衰退を招きかねません。

RPA導入によって、業務スピードを高速に自動化でき、24時間365日休むことなく動作できます。その浮いた時間を付加価値が高い事業へ注力できます。

参照:公益財団法人 日本生産性本部「労働生産性の国際比較 2024」

人間は誰もがミスをします。特に短時間で大量の業務をこなす場合や、長時間にわたる業務ではミスも発生しやすくなります。ミスをするとその分の修正に時間を取られてしまい、作業の遅延や品質の低下も招きかねません。その点、コンピューターはほぼミスをしないため、定型業務をRPAによって自動化することで、ミスの防止や品質向上へとつなげられます。

また、特定の業務を長年同じ人が独占して行っていると、不正の温床になりやすくなります。その点、業務を自動化して透明化することで、誰もが同じ業務を同じクオリティで再現できるようになり、不正の防止にもつなげられます。

総務省の調査によると、ある都市銀行ではRPAの導入によって、年間で8,000時間あまりの事務処理作業を削減できたということです。これは1人1日8時間労働で計算した場合、約1000日分にあたり、従業員数人分の年間労働時間に相当するでしょう。残業や休日出勤が減って、労働環境が向上するだけでなく人件費の削減にもつながります。

また、新たにシステム開発をするのでは多額の費用がかかる場合でも、既存のRPAを導入するだけでかなりの業務改善につながったという例もあります。

終身雇用制度の下、日本では人材の流動性の低さが生産性の低さにつながっていると指摘されてきました。それが一転近年では、少子高齢化が進む中での従業員確保の難しさが経営課題に上がっています。

今後ますます労働力人口は減少していくため、企業はこれまでよりも少ない人数で業務に対応していかなくてはいけません。そこで定型業務をRPAに移行し、人間はコア業務に専念することで、人材不足の課題が解消されると期待されています。

(参照:日本生産性本部「労働生産性の国際比較」)

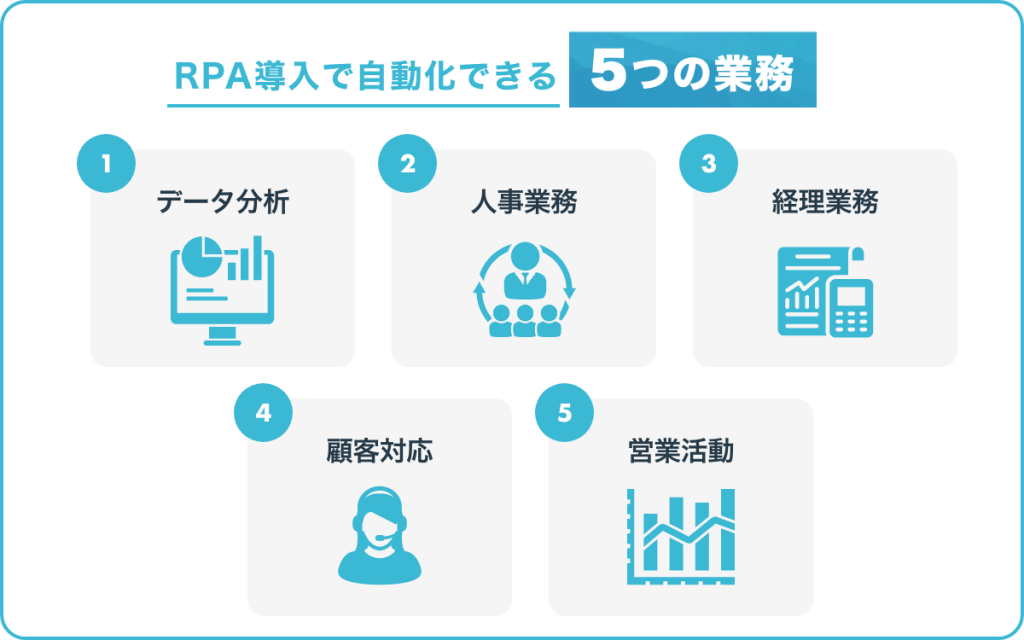

RPA導入によって自動化できる業務として、以下5つの業務が挙げられます。

過去のデータを分析したり、予測したりすることで受発注業務の自動化を図れます。また、アンケート用紙のデータ入力や、集計も可能です。

企業では大量のデータを蓄積し管理しますが、分析をするためには収集や整形の段階で多くの時間を取られてしまいます。RPAによって決まった手順での情報収集やファイルのダウンロードや保存を自動的に行えるので、高速でデータ処理や分析が可能です。

RPAは、従業員の勤怠管理や長時間の残業に警告を出すなどの人事に関する業務ができます。また、派遣社員・アルバイトの雇用の管理も行えます。

人事業務は、勤怠管理や給与計算、入社・退社の手続きなど定型的な作業が多くあります。勤怠データの収集や集計を自動化し、正確な勤務時間の算出や、入社時における人事・給与など複数のシステムに社員情報を登録する必要がありますが、RPAによって一括で処理が可能です。

RPAは経理や財務といった業務に適しています。会計システムに領収書や売上伝票、請求書などのデータを入力することが可能です。

請求書や売上伝票など多くの帳票を扱いますが、OCRで読み取りRPAを通じてシステムへ自動入力が可能です。

問い合わせフォームなどの設置を行い、寄せられた質問(相談)に対して適切な回答を自動で行います。

顧客対応ではスピードと正確性が重要であり、寄せられた質問を自動で仕分けし、担当部署へ振り分けます。よくある質問はチャットボットと連携すれば、即時に回答できるので顧客満足度も高められるでしょう。

名刺をスキャンしてシステムに登録したり、ライバル製品のWebサイトを巡回して情報収集を行ったりすることができます。

また、これまでのユーザーのWeb上での行動などを分析して、購買意欲の高い見込み客の洗い出しも可能です。そして、その見込み客へのメッセージの作成もRPAが担います。RPAを営業現場で活用する方法については、下記の記事で詳しく解説しています。

RPAを営業現場で活用する方法とは?自動化・効率化の事例を紹介

現在は、さまざまなRPAツールが存在しており、それぞれ機能や特徴も大きく異なります。ここからは、主要RPAツールがどのような機能を搭載しているのかご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

UiPathは、2017年に日本法人が設立され、ここ数年で国内企業での採用が急増しているRPAツールです。UiPathの特徴としては、専門的な知識がない人でも扱いやすいという点が挙げられます。直感的な操作が可能な「UiPath Studio」を使用すると、RPAツールが初めての方でもアプリ操作やデータ入力といった作業の自動化を簡単に実行できます。

また、「UiPath Orchestrator」という管理ツールを活用すれば、社内でのロボット処理の一元管理も可能です。

そして、スモールスタートで使用開始できるという点も、UiPathの特徴の一つです。1台から導入可能なので、コストをあまりかけられない企業でも手軽に導入できます。

もちろん、業務の拡大に伴って利用規模の拡大も可能です。台数に応じたライセンス契約ができるため、「現在は小規模だが、将来的には大規模な利用を検討している」という企業にも適したRPAツールといえます。

株式会社タイタンコミュニケーションズが提供するミラロボは、画面が2つしかなく、各ボタンの位置も一箇所に集約されている洗練された作りとなっています。プログラミング知識は不要で、現場の業務担当者が自分で業務を早期に自動化できます。

RPAの導入を検討する際、コスト負担と対象業務選定が問題となるケースは少なくありません。ミラロボはPC2台で月額68,000円の月契約なので、気軽に始めて、少しずつ自動化範囲を広げていくことができます。

また、業務自動化支援ツールのミラロボマネージャーとの連携で、業務の洗い出しや対象業務選定の負担が軽減されると同時に、ユーザー業務を理解した無償サポートが受けられます。そのため、初めてのシナリオ作りでも安心して進めることが可能です。

「業務に携わる人がすこしでも有意義な時間を過ごすために」そんな想いから生まれたのが、オートロ株式会社の提供するウェブオートロボット「AUTORO」です。ウェブオートロボットとは、クラウド型のRPA(Robotic Process Automation)を指す、オートロ株式会社の商標で、誰でも簡単に業務効率化のシステムを構築できる独自サービスです。クラウド版とデスクトップ版があり、幅広い業務に活用できます。

そんな「AUTORO」は、パソコン上の業務をまとめて自動化でき、自由に設計できるため、事業にあわせた様々な活用が可能です。料金プランも「Lite」「Standard」「Pro」の3つが設けられているため、メンバー数や事業規模に応じた柔軟なプラン選択ができます。

株式会社アンタスが提供する「AI×RPAソリューション」は、人の判断を要する反復作業において、AIとRPAを組み合わせることで自動化を実現するソリューションです。

たとえば、経験の差が出てしまう報告書や、設計計算、図面から必要部材を抽出しながらの見積書や積算書の作成などにおいてはRPAだけでの自動化に困難な点がありました。それは「入力条件から初期値を設定する」「図面から必要な部材を抽出する」など、人の判断や意思決定がどうしても必要な作業個所があり、一連の作業をRPAだけで全て自動化することが困難だからです。

しかし、アンタスのAI×RPAソリューションは、人の判断が必要な部分をAI技術に置換え、他の反復作業はRPAを利用することで、圧倒的な業務効率化を実現できます。

人による判断や意思決定を、AIの技術によって機械が自動でルール化します。それに加え、外部からの自動制御で複雑なオペレーションにも対応できます。また、アンタス独自のオブジェクトアクセス型RPAはPCの画面解像度などにもとらわれずに設定できるため、どのPCでも同じ設定で使用可能であり業務時間の短縮に貢献します。

NDIソリューションズ株式会社が提供するRPAソリューションには、RPA管理ソリューション「BPA1」と、帳票自動仕分けソリューション「BPA2」があります。

BPA1」は、業務フローの可視化からロボットの管理までをワンストップで解決するRPA管理ソリューションです。ロボットのブラックボックス化を防ぐためには、 対象業務全体のフローを把握しなければなりません。「BPA1」では、支援サービスによって現行の業務フローを作成・可視化し、 全体最適の視点から「どの作業をRPAに置換えるのが適切か」、「予測される効果が大きいか」、分析をサポートします。そのため、ブラックボックス化を防ぎつつ、生産性向上を図ることが可能です。

また「BPA2」は、FAXや紙帳票の仕分け作業をAI-OCRとRPAを組み合わせて自動化してくれるソリューションです。たとえば、従来の請求書作業に1枚当たり9分の処理時間がかかっていたたものが2分程度に短縮できますしてくれます。AI-OCRとRPAの組み合わせは、伝票処理の効率化という点で非常に大きなメリットとなるでしょう。

株式会社ビースタイルバリューテクノロジーズが提供する「RPA開発サービス」は、UiPath/WinActor等のRPA開発サービスです。ツール導入・業務選定から、要件定義・開発、運用保守、内製化に至るまでの研修・OJTまでをワンストップで提供しています。

取引実績114社、BPA(業務自動化)・RPAでの自動化業務2,200以上、累計削減作業時間数10万時間以上と実績豊富で、コンサル・SIer対比で10-20%の稼働単価低減を実現する高いコストパフォーマンスが魅力です。

ワンストップで提供しているため、RPAに関する専門知識を持った従業員がいない企業でもスムーズに導入できます。

株式会社キャスティングロードが提供する「AI-OCR+RPA」は、5つのOCR製品の中から最適なOCR製品を提案してもらった上で、RPAと連携して大幅な業務効率化を実現していくことができるサービスです。自社の課題や目的に合わせてデジタル化の方法を柔軟に選択できるため、課題をピンポイントで解消していくことができます。

また、株式会社キャスティングロードにはOCRとRPAの知見を持つ専門のエンジニアが在籍しており、豊富な経験とノウハウを活かしながらスムーズにAIOCRとRPAツールを連携してもらえます。業務内容に合わせて紙帳票処理のフルオートメーション化を実現できる点は、大きな魅力といえます。

ここまで、RPAの基本について見てきました。AI時代の知的労働者として、近いうちに事務業務の大半がRPAに置き換わるインパクトがあるとも言われています。

働き方改革は、限りある労働力を有効に活用し、生産性を高めていくことに他なりません。

そのため、少ない人数で業務効率化を図ることができるRPAのメリットと合致します。これが、現在RPAに多くの注目が集まっている最大の理由です。

また、単純な作業は人為的なミスが発生しやすいため、すべて手作業で行うのは決して効率的とはいえません。RPAの活用によって業務効率化の妨げとなる人為的ミスを排除できるという点は、企業にとっても極めて大きなメリットといえるでしょう。RPAによって自動化を図り業務効率化することで、販売活動や戦略の設計など、より高付加価値な業務へのリソースを強化できます。

人間の場合、休憩や休日が必要で、体調によって業務の質が低下してしまうケースもあるかもしれません。しかし、RPAはソフトウェアであるため、休息も必要なく24時間365日の稼働が可能です。

何より、業務の質を均一化させられる点は、RPAの最大のメリットといっても過言ではありません。RPAは、働き方改革と業務改善の両面で大きく貢献する救世主といえるでしょう。

働き方改革や業務改善を目指し、RPAの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

(参照:総務省「RPA(働き方改革:業務自動化による生産性向上)」)

アイスマイリーでは、RPAのサービス比較と企業一覧を無料配布しています。課題や目的に応じたサービスを比較検討できますので、ぜひこの機会にお問い合わせください。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら