生成AI

最終更新日:2025/03/07

CXとは?

CXとは?

顧客経験価値や顧客体験価値といった意味を持つCX(カスタマーエクスペリエンス)。商品の価格や機能だけでは競合との差別化が困難になった今、顧客に自社の商品、サービスを選択してもらうための重要なポイントとなっています。

CXを向上させるには、顧客はどのような体験に価値を感じるのか、自社が提供できる体験にはどのようなものがあるのかを理解しなければなりません。

本記事では、CXを理解する上で欠かせない経験価値の5分類やCX向上のメリット、実際に企業が取り組んだ事例などから、CX向上のポイントを解説します。競合との差別化や利益向上の実現にぜひ、参考にしてください。

CXとは、顧客が企業を認知し、購入からアフターフォローまで、一連の購買行動に付随するあらゆる体験を指します。具体的には「広告」「接客」「カスタマーサービスの対応」「店舗の雰囲気」「購入後のフォロー」など、企業と顧客との間で生まれるすべての接点で提供する体験をCXと呼びます。

これまでは、価格が安い、性能が高い、機能が多いなど商品やサービスの合理的な価値が重視されていました。

しかし、合理的な価値はあくまでも企業側が考える価値であり、顧客は接客や問い合わせ対応、店内の雰囲気など感情的な価値も含めて購入の判断をします。この感情的な価値の提供こそがCXです。

CXの概念を提唱したのは、アメリカの経営学者でコロンビア大学大学院ビジネススクール教授である、バーンド・H・シュミット氏です。

彼は自著のなかで、CXの実現に欠かせない経験価値を「感覚的価値」「情緒的価値」「創造的・知的価値」「行動・ライフスタイル的価値」「社会的価値」の5つに分けて解説しています。それぞれの概要は次のとおりです。

人が持つ、視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚の五感をとおして得られる価値を指します。たとえば、美しい景色のなかにあるレストラン、優しい口調、甘いケーキ、花のような香り、柔らかな触感などです。店舗に訪れた時、商品を口にした時、問い合わせで電話をした際の担当者の口調などによって、顧客が安心感や満足感を得られるかどうかを重視します。

顧客の感情に直接働きかけるもので、顧客への丁寧な対応のほか、ブランドストーリーのような物語性のあるもので、顧客の記憶に残るような価値です。

また、懐かしさを演出するメロディや雰囲気や接客担当の従業員の心配り、誕生日や記念日に送られてきたお祝いメールなど、顧客の感情を揺さぶるような価値の提供が挙げられます。

顧客の興味や好奇心を高められるような体験価値です。たとえば、これまでにない機能を搭載したカメラ、子どもの頃に憧れたアニメキャラクターを完全再現した人形などが挙げられます。

使ってみたい、食べてみたいといった顧客の好奇心を刺激し、実際に使ったり食べたりした際の高揚感を高められるような体験の提供です。

顧客の行動やライフスタイルに変化をもたらすような価値です。これまで不満に感じていた日常生活の改善を実現させたり、行動様式を変化させたりするような体験の提供を指します。

具体的には、朝の入浴で髪を乾かす時間を短縮する体験の提案、隙間時間を効果的に活用する体験の提案などです。商品やサービスの付加価値としてこれらの提案を行います。

顧客に同じ好みを持つ仲間に入りたいと思ってもらうための体験の提供です。たとえば、ファンクラブへの入会、新商品展示会への参加などが挙げられます。

顧客同士がコミュニケーションを取れる場の提供により、仲間意識を強め、自社の商品、サービスへの愛着を深めてもらうための価値提供です。

CXをより深く理解するためには、CS(カスタマーサティスファクション)やUX(ユーザーエクスペリエンス)など混同しやすいビジネス用語の意味やCXとの違いをしっかりと理解しなければなりません。ここでは、それぞれの概要に触れたうえで、CXとの違いについて解説します。

CSとはCustomer Satisfaction(カスタマーサティスファクション)の略称であり、顧客満足度のことを指します。自社の商品やサービス、接客などに対して顧客がどの程度満足しているかをアンケートやインタビューによって評価するものです。

CXは顧客の体験自体を指しますが、CSはその結果を測定したものといえます。CSはCXの施策の成果や課題を知るのに役立ち、CX向上のためには欠かせません。

UXはUser Experience(ユーザーエクスペリエンス)の略称であり、ユーザーが得られる体験のことです。「体験」という意味ではCXと共通していますが、CXがあらゆる顧客接点における体験であるのに対し、UXは個別の体験を指すという点に違いがあります。

例えば、UXの場合であれば、「購入前」「購入時」「購入後」でそれぞれ分けて考えますが、CXであれば「購入前〜購入後」までを一貫した体験として捉えます。UXが積み重なかったものがCXであり、CXを細分化して捉えたものがUXといえます。

CXが重要視される主な理由は、インターネットの普及によって商品・サービスのコモディティ化が進んでいる点、そして口コミが可視化された点です。それぞれについて簡単に説明します。

インターネットの普及により、日本国内はもとより、世界中のあらゆる商品、サービスの購入や情報収集が簡単にできるようになりました。

そのため、特定の地域でしか買えないといったことはほとんどなくなり、話題になれば一気に売れ、すぐに似た商品が出るようになっています。これが商品・サービスのコモディティ化につながり、価格や性能、機能では競合との差別化が困難になっているのです。

そこで、機能面以外での部分で差別化を図る必要が生じ、顧客との接点において良質な体験を提供するCXが重要視されるようになっています。

SNSやブログ、掲示板、比較サイトなどインターネット上では、日々多くの人があらゆる商品やサービスについて情報を発信しています。

インターネットが普及する前であれば、商品やサービスに関する意見や感想は家族や友人など周囲にいる人に伝えるだけでした。しかしインターネットの普及により、日本中、世界中の意見や感想が可視化され、購買行動にも影響を与えるようになっています。

良い評判はもちろん、悪い評判もあっという間に拡散されてしまうため、企業はあらゆる接点において良質な体験の提供をすることが、顧客に選ばれる重要な要素となっています。

企業がCX向上に力を入れることで得られるメリットは、「ブランドイメージの向上」「リピーターの獲得」「口コミによる宣伝効果」です。それぞれについて簡単に解説します。

CXの向上はブランドイメージの向上につながります。CXを向上させ、顧客に価値ある体験を提供できれば顧客はそのブランドに好意を頂き、愛着を持ってもらえる可能性が高まるでしょう。ブランドイメージの向上は、商品やサービスの購入にもつながるだけでなく、他社との差別化にもつながります。

価値ある体験を提供し、顧客に満足してもらえることができれば、リピート購入の可能性が高くなります。リピーター客を増やすことは、売上の安定化につながる重要な施策です。

さらに、CXを向上させることは客離れ防止にもつながります。一度離れた顧客を呼び戻すことは難しいため、客離れを起こさないためにも、CXを改善し、価値のある体験を提供し続けることが大切です。

信頼できる人の口コミは、企業の広告宣伝以上に購買行動に大きな影響を与えます。企業やブランドに愛着を持ってくれた顧客が、家族や友人はもちろん、インターネット上でも好意的な口コミを投稿する可能性は高く、高い宣伝効果が期待できます。

すでに価格競争から抜け出し、CX向上に取り組む企業は少なくありません。そのなかでも、高い成果を上げている企業の取り組みを紹介します。

世界中で人気の高いコーヒーショップチェーンを展開するスターバックス。同社では、店内を自宅でも職場でもない、第3のリラックスできる場所、「サードプレイス」という概念を提唱しています。

単純にコーヒーを飲むための場所ではなく、リラックスできる場の提供ということで、もう一つのポイントは店内BGMです。選曲は季節によって変わりますが、それ以外にも新商品の発売や時間帯によって変えるなど、細やかな配慮でお客様をもてなす姿勢は、スターバックスならではの特徴です。

落ち着いた雰囲気でゆっくりとコーヒーを楽しみたいお客様に最高な体験を提供し、多くのリピーター創出を実現しています。

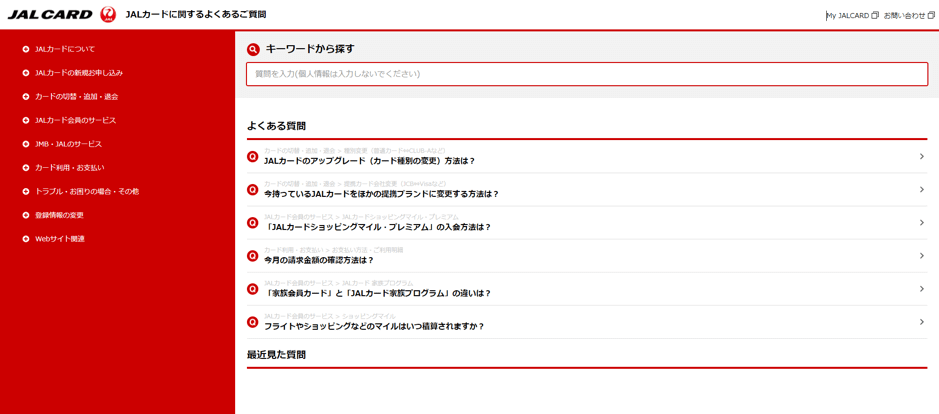

航空会社、JALが発行するクレジットカードを扱うJALカード。同社では、JALカードの利用者に対し、利便性向上を目的として、「よくある質問」にAI搭載のFAQ検索システムを導入しました。

AIによる自然文検索やタグ検索が可能になったことで、JALカードの利用にかんする疑問をWebサイト上でスピーディーに自己解決できるようになり、満足度向上につながっています。

ソニーグループの損害保険会社であるソニー損保。同社では、「お客様の声」に対する取り組みとして、2006年4月より、「お客様とソニー損保のコミュニケーションサイト」の運用を行っています。

お客様から投稿された意見や質問への回答は、担当者の顔写真とともに公開。また、事故解決、ロードサービス、契約手続き、医療保険金請求手続きについての満足度を公開するなど、積極的な情報公開で安心や信頼の獲得を実現しています。

ほかにも、お客様の声を起点とした改善への取組状況の公開。保険についての情報紹介など、お客様に寄り添うサービスでほかにはない体験の提供を行っています。

主に都市ガス販売や電力事業などを行っている東京ガス株式会社。同社では、会員専用のポータルサイト、myTOKYOGASを2017年に刷新し、顧客への良質な体験提供を実現しています。

具体的には、日ごとや時間ごとの確認も可能なガス、電気代の詳細やキャンペーンの実施。また、会員属性に応じたコンテンツの出し分けをすることで、ロイヤルカスタマー対応も行い、会員数を刷新以前の6~7倍増加に成功しました。

プロ野球球団、東京ヤクルトスワローズを運営する株式会社ヤクルト球団。同社がCX向上実現に向けて行ったのは、ファンクラブ会員の意見収集です。

その結果、選手と触れ合う機会が少ない、神宮球場の近くに住んでいる会員と遠い地域に住んでいる会員とで得られる体験に格差があるなどの不満が可視化されました。同社は、この結果から改善策実施に取り組み、CX向上させ、会員数増加を実現しています。

CXの向上は、競合との差別化が困難になった今、自社のファンを増やし継続的な関係性を構築するうえで重要なポイントです。

CXを向上させるには、顧客を集団としてではなく、一人ひとりと向き合い、真摯な対応をしていくことが求められます。しかし、多くの企業では人員不足が慢性化しているなかで、手間をかけてCXを行っていくことは簡単ではありません。

そこで、効率化を図りつつ、顧客に向き合っていくためにおすすめなのがAIの活用です。問い合わせや質問など初期段階の顧客対応をAIを活用して行えば、その分の時間を人でしか対応できない顧客接点に集中させられるようになります。

CXへ取り組みたいものの、人員不足で難しいといった際は、AIの活用を検討してみてください。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら