生成AI

最終更新日:2025/12/12

Mapifyとは?革新的ツールを解説

Mapifyとは?革新的ツールを解説

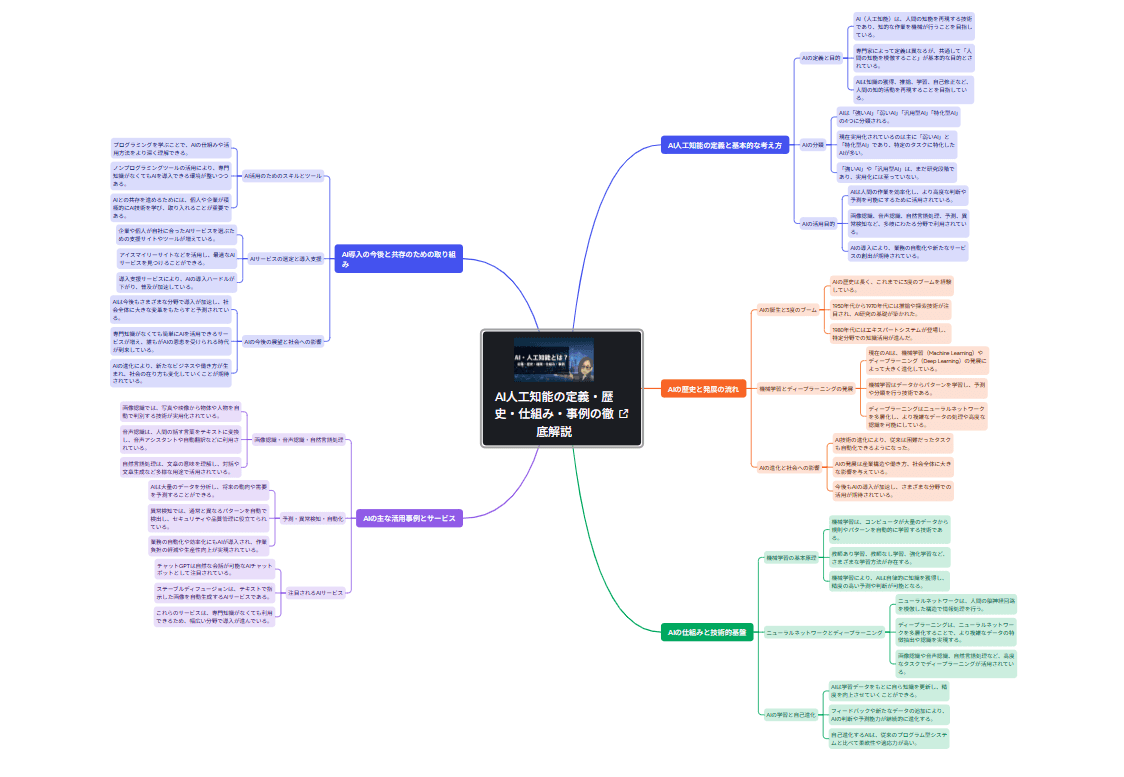

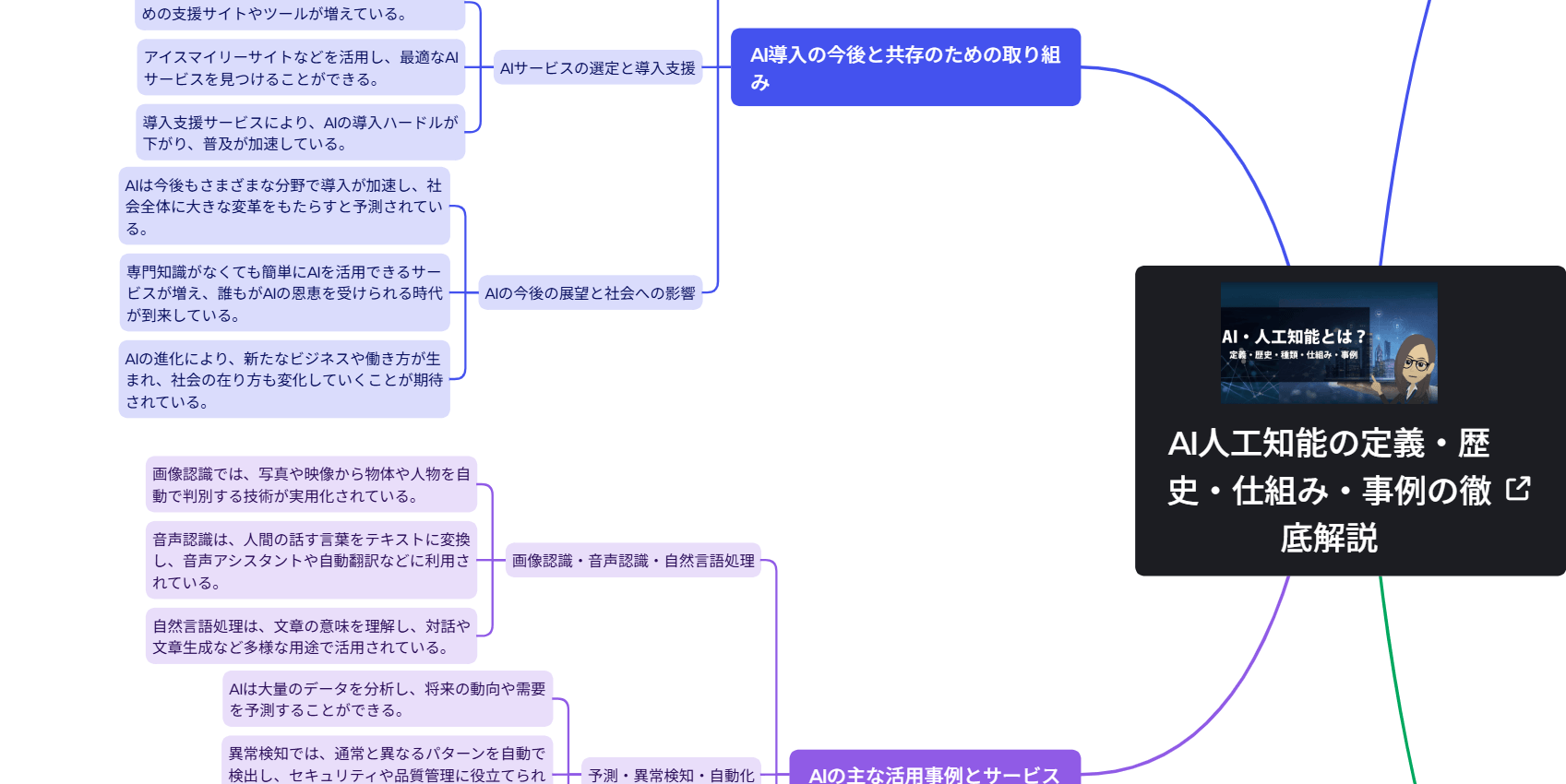

近年、情報整理と可視化のニーズが高まる中、AIを活用したマインドマップ生成ツールが注目されています。中でも「Mapify(マピファイ)」は、PDFやWord、YouTube動画、音声など、あらゆるコンテンツをAIが自動で構造化し、数秒でマインドマップ化する画期的なサービスです。

本記事では、Mapifyの機能やメリット、活用事例、他ツールとの比較、導入方法まで詳しく解説し、DX推進に役立つ情報を提供します。

Mapifyの最大の特徴は、膨大なテキスト・音声・動画などをAIが解析し、瞬時に「伝えるべき要点」へと変換する点です。従来であれば、時間をかけて資料を読み込み、要点を抽出し、図解を作成するという手間がかかっていましたが、Mapifyを使えば、そのプロセスを数秒〜数分で完結できるようになります。

また、AIの進化とともにMapifyも日々アップデートされており、最新のGPT-4oやClaude 3.5といったLLM(大規模言語モデル)を活用した高度な理解力が備わっています。企業内の会議録、業務マニュアル、セミナー動画、学術論文といった多様なコンテンツに対応し、部門を問わず幅広い業務で導入実績が増えています。

以下では、マインドマップの基本的な役割と、それをAIで自動生成するMapifyの具体的な強みを詳しく解説していきます。

マインドマップとは、一つのテーマを中心に、その解説や説明、補足情報を分岐的に結びつけて情報を視覚化する手法です。思考を横断的に整理しやすくするため、発想、講義、学習、戦略設計、会議メモの作成など、非常に幅広い分野で活用されています。

図解やキーワードの階層構造を用いることで、情報の全体像と細部を同時に捉えることができ、複雑な概念も理解しやすくなるという特長があります。従来は手書きや専用ツールを使って作成する必要がありましたが、MapifyはこれをAIによって全自動化することで、効率と精度を飛躍的に高めています。

Mapifyは、AIによって資料の要約、ストラクチャー化、マインドマップ化を自動化したクラウドサービスです。ドキュメントやマルチメディア、動画、音声など形式を問わず取り込むことができ、形容しにくい情報もわかりやすく表示します。

「読む」より「見る」「組み立てる」を意識したマインドマップは、ビジネスマンの講演資料、工程表、講義メモ、ロードマップ、学術論文の要約、資料の内容伝達など、不同行で活用されています。

Mapifyは単なるマインドマップ作成ツールではなく、あらゆる情報ソースから“意味のある構造”を自動で抽出・整理し、誰もが理解しやすいかたちで可視化する統合型AIプラットフォームです。

以下では、その中核を成す機能について詳細に解説します。

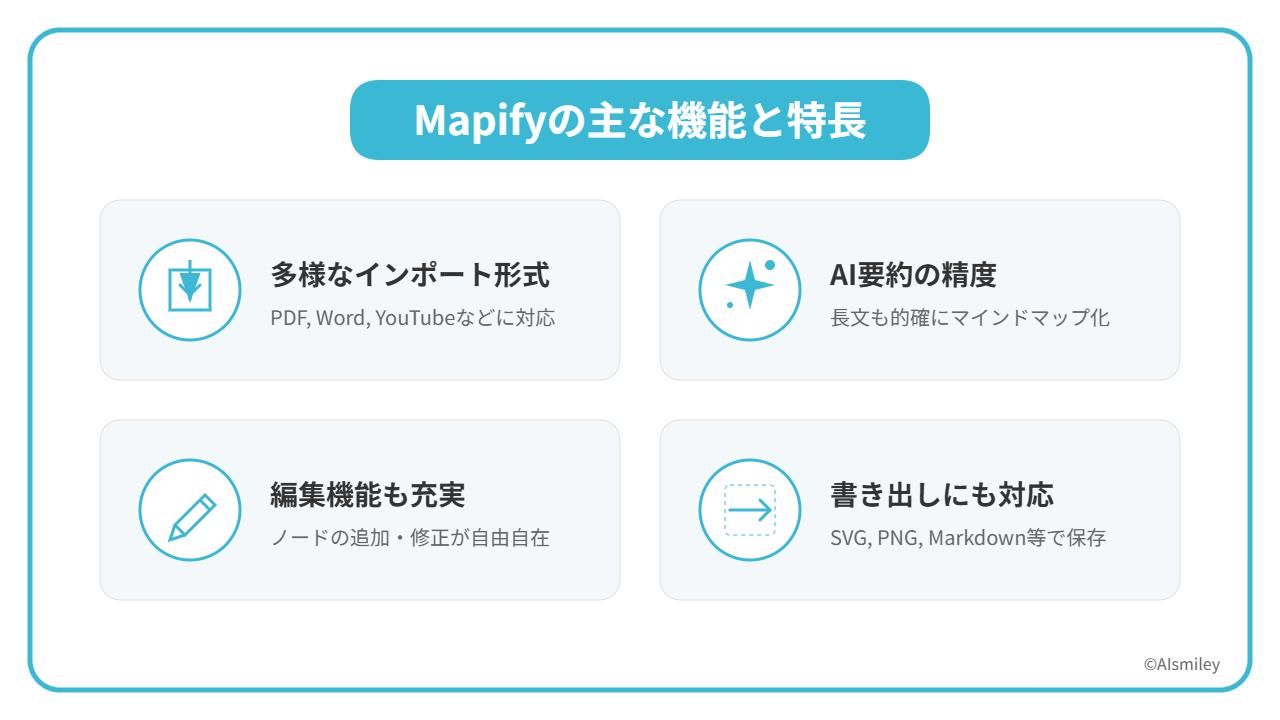

Mapifyの強みの一つは、対応するコンテンツ形式の広さにあります。具体的には以下の形式に対応しています。

このように、Mapifyはビジネス・学習・研究などさまざまな用途で使われるデータ形式を網羅的に取り込むことができ、ユーザーは「使いたい情報をそのまま投入」するだけで準備が完了します。形式変換や事前加工が不要なため、業務効率も大きく向上します。

Mapifyは、OpenAIのGPT-4oやAnthropicのClaude 3.5といった先進的な大規模言語モデル(LLM)を活用しています。これにより、読み込まれたコンテンツから「どの情報が本質的か」を正確に見抜き、過不足のない要約が可能となっています。

例えば、長文のホワイトペーパーや講義動画を読み込ませると、AIは以下のような判断を自動で行います。

さらにMapifyでは、ユーザーが求めるスタイルや用途に応じて「要約の深さ」「抽出粒度」を調整する機能も備えており、ラフな俯瞰図から詳細な構造分析まで自在にカスタマイズ可能です。

Mapifyでは、自動生成されたマインドマップに対して、ユーザー自身が自由に編集を加えることが可能です。具体的な編集機能には以下が含まれます。

特に、チームでの共同作業時には「このノードは誰が加筆したか」「いつ編集されたか」などの履歴管理も重要ですが、Mapifyではそのような情報もログとして確認可能です。

また、UIはマウス操作とショートカットの両方に対応しており、初心者から上級者まで直感的に操作できます。マップのレイアウトも自動調整と手動調整を切り替えることができ、用途に応じた見やすさを確保できます。

作成したマインドマップは、PDFやPNG、Markdown、Notionなどの形式で書き出して、そのまま資料化したり共有したりできます。

これにより、作成したマップは単なる個人のメモにとどまらず、チーム全体で共有・再利用される「業務ナレッジの資産」として活用されるようになります。

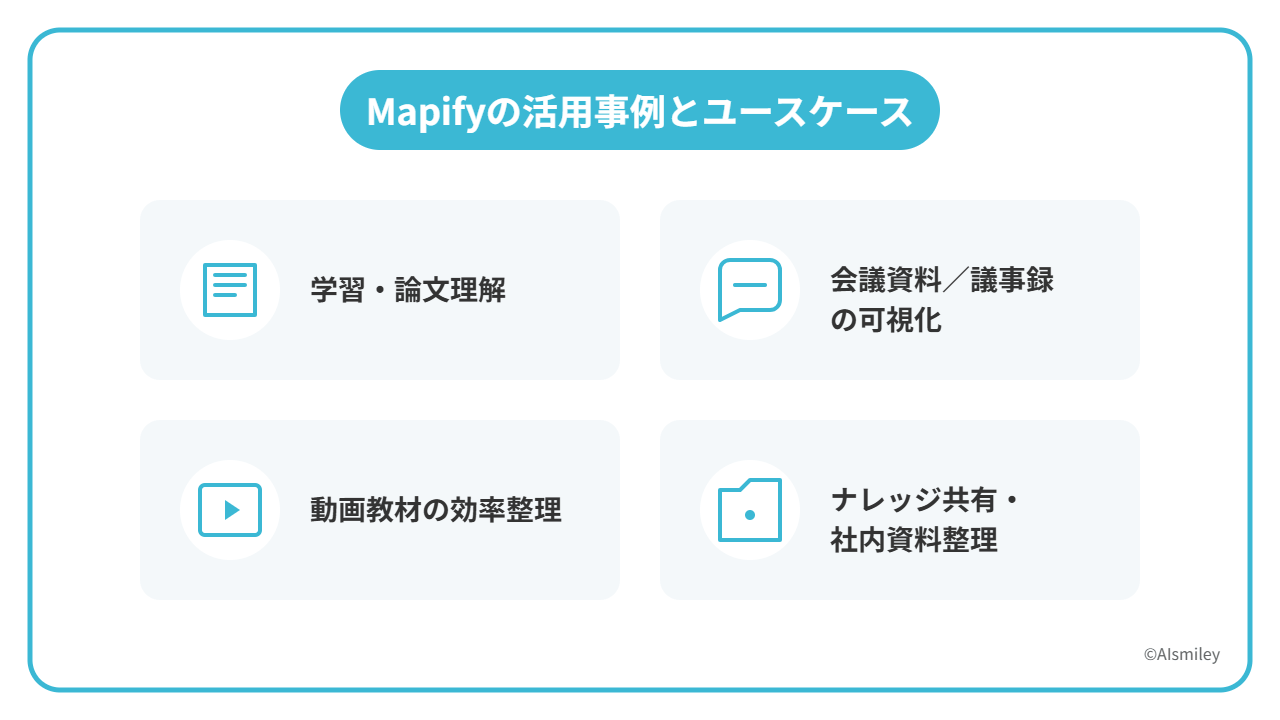

Mapifyは情報整理の自動化という強みを活かし、多様な業務シーンで導入・活用が進んでいます。

ここでは、企業内での活用例をより具体的に紹介しながら、どのような業務課題に対してどのような効果があるのかを解説します。

大学や研究機関、技術職の現場では、長文の学術論文や専門的な技術ドキュメントを読む機会が頻繁にあります。Mapifyを使えば、こうした文書をAIが自動で構造的に要約し、主要なトピックを階層的に整理してくれます。

例えば、1万字を超える英文論文をアップロードすると、導入・背景・手法・結果・考察といった構成ごとに分かれたマインドマップが生成され、研究の要旨を一目で把握することが可能です。また、マップ内のノードを順に辿ることで、流れや文脈の理解も深まります。

さらに、MapifyのAI翻訳機能を活用することで、海外文献の日本語マップ化も可能になり、情報収集のスピードを大幅に高めることができます。

営業会議や週次の進捗ミーティング、経営層への報告会など、企業にはさまざまな会議があります。これらの内容を記録・共有する際に、Mapifyは非常に有効です。

例えば、会議の録音データをMapifyに取り込むと、AIが音声を自動的に文字起こしし、その内容をテーマごとに分類してマインドマップ化します。

「プロジェクトAの進捗」「課題と対応策」「次回までのToDo」など、発言内容が構造化されて表示されるため、会議に参加していないメンバーでも議論の流れや意思決定の根拠を理解しやすくなります。

また、議事録をメールやチャットで配信する際に、マインドマップの画像やリンクを添付すれば、より視覚的で直感的な情報共有が可能です。

社内研修や外部講義、eラーニングなど、動画コンテンツによる学習が普及する中で、動画の内容を効率的に理解・活用することが重要になっています。

業務マニュアル、営業資料、FAQ、レポートなど、企業には膨大な文書資産が存在します。これらを一元管理し、再利用可能な形で整備することは、ナレッジマネジメントの要です。Mapifyを使えば、既存のPDFやWordファイルを読み込んで、内容をトピックごとに整理したマップを自動生成できます。

例えば、営業部では「新商品Aの提案資料」を読み込ませて以下のようなマップを作成できます

このような構造で整理されていれば、営業担当者が顧客ごとに必要な情報にすぐアクセスでき、提案活動が効率化されます。また、社内ポータルと連携すれば、情報をチーム全体で共有・アップデートする体制も整います。

ナレッジの属人化を防ぎ、組織としての情報活用力を底上げできる点で、Mapifyはナレッジ共有基盤として非常に有用です。

Mapifyでは、YouTube動画のURLを入力するだけで、音声認識による文字起こしと要点の自動抽出が行われ、動画の構成がタイムスタンプ付きのマインドマップとして出力されます。

例えば、60分のセミナー動画でも、以下のような構成で整理されます。

このように、必要な部分だけを選んで視聴することができるため、視聴時間の短縮や反復学習の効率化につながります。教育担当者にとっても、教材の要点を伝える際に非常に重宝される機能です。

Mapifyはマインドマップツールの中でも、AI活用・多様なファイル対応・自動要約・多機能な出力形式という点で非常に優れた特徴を持っています。他の代表的なマッピングツールと比較することで、導入検討の参考になります。

| ツール名 | AI要約 | 対応形式 | 書き出し | 操作性 | 操作性 |

|---|---|---|---|---|---|

| Mapify | ○(高度) AI要約搭載 |

PDF /Word /PPT /動画 /音声/URLなど | Markdown / Notion / PDF /PNG, /SVGなど | ◎ (直感操作) | 多形式対応/LLM連携/翻訳・チャット機能も内蔵 |

| XMind | × | テキスト手動入力中心 | PDF/PNG/TXTなど | ○(シンプル操作) | レイアウトが美しく、発表・印刷用途に最適 |

| MindMeister | △(Pro版のみ) | 手動入力 | DOCX/など | ○(Webベース) | チーム共有やコラボに強み/操作性が高い |

Mapifyは構造的に情報を整理できるため、知識の定着やアイデアの発展にも効果があります。スライド表示モードも搭載されており、プレゼン資料としても即活用可能です。

PC・スマホ・タブレット、さらにはブラウザ拡張機能でも利用可能。移動中や外出先でも作業を継続できます。

作成したマインドマップは、画像、PDF、Markdown、Notion形式で書き出し可能。情報共有や資料提出にも対応できます。

| 項目 | Mapify | Google Maps Platform | ArcGIS |

|---|---|---|---|

| 操作性 | ノーコードで直感的 | API知識が必要 | 専門知識が必要 |

| コスト | 比較的安価 | API利用料が発生 | 導入コストが高い |

| カスタマイズ性 | 標準機能が豊富 | 高い自由度あり | 非常に高機能だが複雑 |

| 対応業種 | 多業種対応 | 一般的な用途向け | 公共・学術系に強み |

それぞれに特徴があり、導入目的に応じた選定が重要です。

Mapifyは非常に高機能なAIツールですが、企業での導入に際しては注意すべきポイントもいくつか存在します。以下のような観点から、導入前にしっかりと検討しておくことが大切です。

Mapifyはクラウドベースのサービスであるため、社内文書や音声データなどのアップロード時に「情報漏えいリスク」を伴います。

特に顧客情報や未公開の製品情報を扱う場合は、次のような点を確認すべきです。

社内ガイドラインやセキュリティポリシーと照らし合わせて、問題がないかを情報システム部門と連携して確認することが推奨されます。

MapifyのAIは非常に優秀ですが、すべてのコンテンツに対して常に完璧な要約結果を提供するとは限りません。

特に以下のようなケースでは注意が必要です。

このような状況下では、人の目によるレビューや補足が不可欠です。Mapifyの生成物を“完成形”とせず、“たたき台”として使う意識が重要です。

マインドマップはあくまで「構造的に情報を整理するツール」であり、その内容が“事実である”とは限りません。

AIによる自動要約が誤った理解を含むこともあるため、特に以下の場面では注意が必要です。

導入初期は「AIが提示する内容は参考程度にとどめ、最終判断は人が行う」体制を整え、組織内での過信を防ぐ文化づくりが重要です。

Mapifyの導入には、単なるツール利用にとどまらず、企業内の情報活用やナレッジ共有の在り方を見直す機会としても大きな意味を持ちます。

ここでは、導入から本格的な活用までのステップをより具体的に解説します。

Mapifyでは、すべての機能を3日間無料で体験できるトライアル期間が用意されています。この期間は、単なる機能確認だけでなく、自社業務との親和性や業務改善効果の検証にも最適です。

まずは、普段業務で扱っている形式の資料(例:顧客提案書、会議録、YouTube動画、技術レポートなど)を実際にMapifyに読み込ませてみましょう。

次に、AIが生成するマインドマップの品質をチェックします。たとえば、以下のような視点がポイントです

また、操作画面のUI/UXも忘れずに確認しましょう。Mapifyは直感的な操作を特徴としていますが、ユーザーのITスキルやリテラシーによっては、初見での使いやすさに差が出ることもあります。

最後に、トライアル段階で成果物(例:週次会議の要点マップ、営業商談ログの構造化など)を一つ作り、社内共有して反応を見ると、全社導入に向けた検討材料が具体的になります。

トライアルの成果を踏まえてMapifyを本格展開する際は、「業務に自然に溶け込ませること」と「全員が活用できる仕組みづくり」が鍵となります。

まずは、社内でMapifyを使う具体的なシーンを明文化しましょう。

次に、部門やプロジェクト単位で「よく使うMapifyテンプレート」を整備すると、利用ハードルが一気に下がります。ノード構成例やマップの構造テンプレートがあれば、誰でも同じフォーマットでアウトプットを揃えられるため、可読性も向上します。

運用ルールも併せて策定すると安心です。

さらに、マップの出力結果を社内ポータルやナレッジ共有ツール(例:Notion、Confluence、Google Driveなど)に連携させることで、「作って終わり」ではなく「再利用される知識」として定着させることが可能になります。

Mapifyをナレッジマネジメントの中核に据えることで、情報資産の「蓄積」「再利用」「アップデート」が自動的に回る仕組みを構築できます。

第一に、すべてのマインドマップをフォルダやタグで分類して保存します。テーマ別、プロジェクト別、チーム別に整理すれば、必要な情報にすぐアクセスできる状態が整います。

第二に、これらのマップをOJTや社内研修に活用します。従来の文章資料よりも視覚的にわかりやすく、構造化されているため、理解しやすさと学習効率が向上します。新人教育や業務引継ぎにも最適です。

第三に、ドキュメントの更新履歴や改定ログを残す運用ルールを設けましょう。

例えば「マップタイトル_YYYYMMDD」といった命名規則を導入するだけでも、最新版の確認や比較が容易になります。

最後に、社内のSlackやTeamsなどで「今週のMapify活用マップ」を定期共有することで、活用の輪が自然に広がり、各部門での活用事例が横展開されやすくなります。

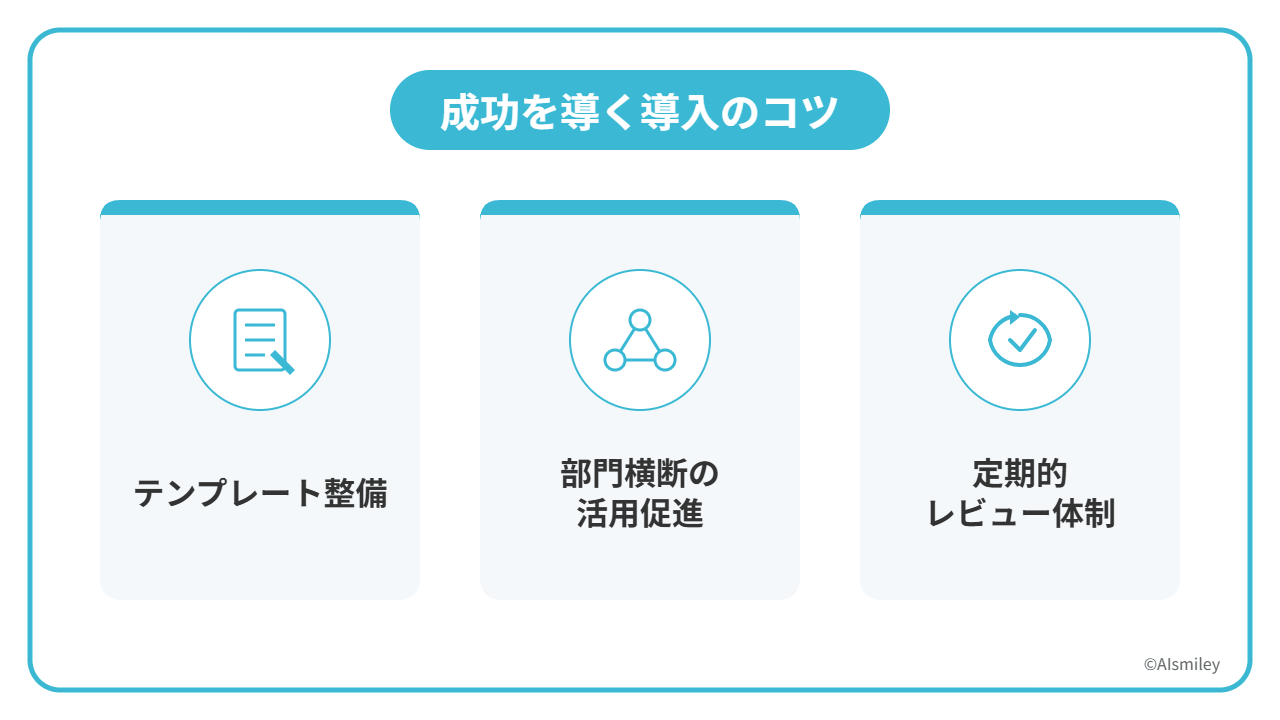

Mapifyを社内に定着させ、高い効果を得るためには、単なる導入にとどまらず「活用文化を育てる」視点が求められます。以下の3つの観点から、成功に導く具体的な取り組みを解説します。

マインドマップは自由度が高い分、構造がバラバラになりやすく、情報の比較や再利用が難しくなるケースがあります。そのため、部門ごとに目的に合った「マップテンプレート」を整備することが重要です。

これらのテンプレートはGoogleスプレッドシートやNotionで共有し、Mapifyにインポート可能な形式で配布することで、誰でもすぐに同じフレームワークで作業を開始できます。

また、マップ内にコメント欄や色分けルールを明記することで、チーム間の読み取りの統一も図れます。

Mapifyは特定部門の専用ツールとして閉じてしまうと、導入効果が限定的になります。他部門との連携によって、新しい発見や業務改善の可能性が広がります。

導入初期段階では、横断的な活用推進チームを設けると効果的です。例えば、営業・企画・カスタマーサポート・人事など異なる職能の担当者が集まり、それぞれの業務でどのようにMapifyを活かせるかを話し合うワークショップを実施します。

このような取り組みにより、以下のような効果が期待できます

活用事例は定期的に社内で発表することで、他部門への波及効果が高まります。

Mapifyを継続的に活用し続けるためには、導入後の振り返りと改善が欠かせません。マップの品質や使いやすさを確認し、利用部門からのフィードバックを収集・改善する体制を構築しましょう。

おすすめは、以下のような定期レビューの実施です

また、新機能のリリースや外部環境の変化(例:AIモデルのアップデート)に応じて運用方針を見直す柔軟性も求められます。単なる導入で終わらせず、定着・進化させるための体制づくりが成功の鍵となります。

Mapifyは、AIによって多種多様な情報をマインドマップとして瞬時に構造化できる革新的なツールです。要点の自動抽出、マルチフォーマット対応、翻訳・AIチャットなど豊富な機能を備えており、業務効率化や情報共有、ナレッジ蓄積に大きく貢献します。

情報過多な現代において、Mapifyは思考を整理し、DXを推進するための強力な武器となるでしょう。

アイスマイリーでは、生成AI のサービス比較と企業一覧を無料配布しています。課題や目的に応じたサービスを比較検討できますので、ぜひこの機会にお問い合わせください。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら