生成AI

最終更新日:2024/06/10

PKSHA AI Summitレポート

PKSHA AI Summitレポート

株式会社PKSHA Communicationは、2024年6月4日(火)に東京国際フォーラムにて、「PKSHA AI Summit for Contact Center 2024」を開催しました。会場には、経営層、カスタマーサポート、カスタマーサクセス、DX推進などに係る方々が多数集まりました。

今回のイベントは、「生成AIが切り開く次世代カスタマーサポート」というテーマで、カスタマーサポート専門家やAI専門家、および、業界で先進的なAI活用を進める企業の方々が、カスタマーサポートにおけるAI活用の未来や可能性について考察しました。

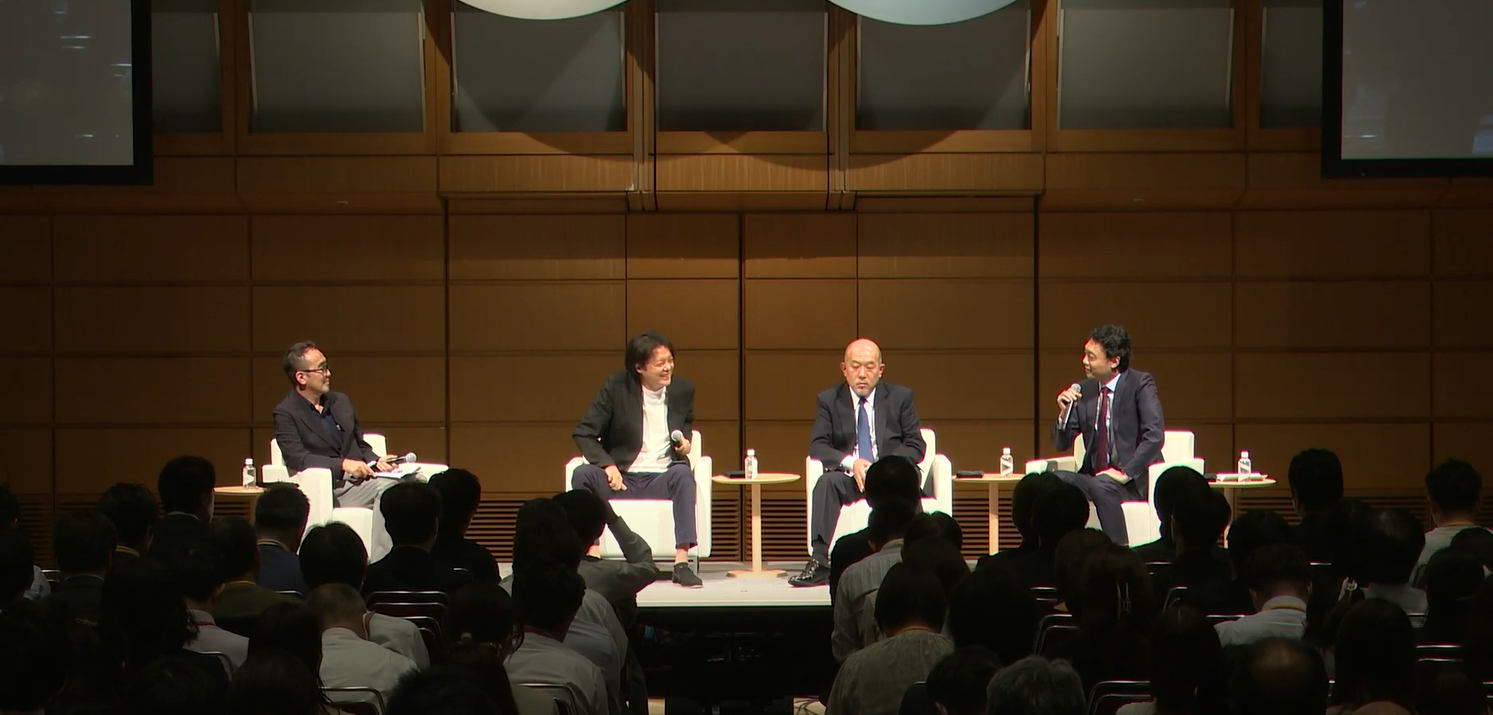

スペシャルパネルセッションでは、東京大学 大学院 工学系研究科 教授 松尾 豊氏、株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員 兼 株式会社みずほ銀行 執行役員 宇井 昭如氏、株式会社リックテレコム「コールセンタージャパン」編集長 矢島 竜児氏、そして株式会社PKSHA Technology 代表取締役 上野山 勝也氏の4名による「AIエージェントが導くコンタクトセンターの未来」についてディスカッションが行われました。

今回は当日の様子を写真を中心にレポートします。

まずは、株式会社PKSHA Communication 代表取締役 佐藤 哲也氏が「The DNA of PKSHA Communication」と題して、今回のイベントは、コンタクトセンターの未来をディスカッションする場だと説明。

株式会社PKSHA Communication 代表取締役 佐藤 哲也氏

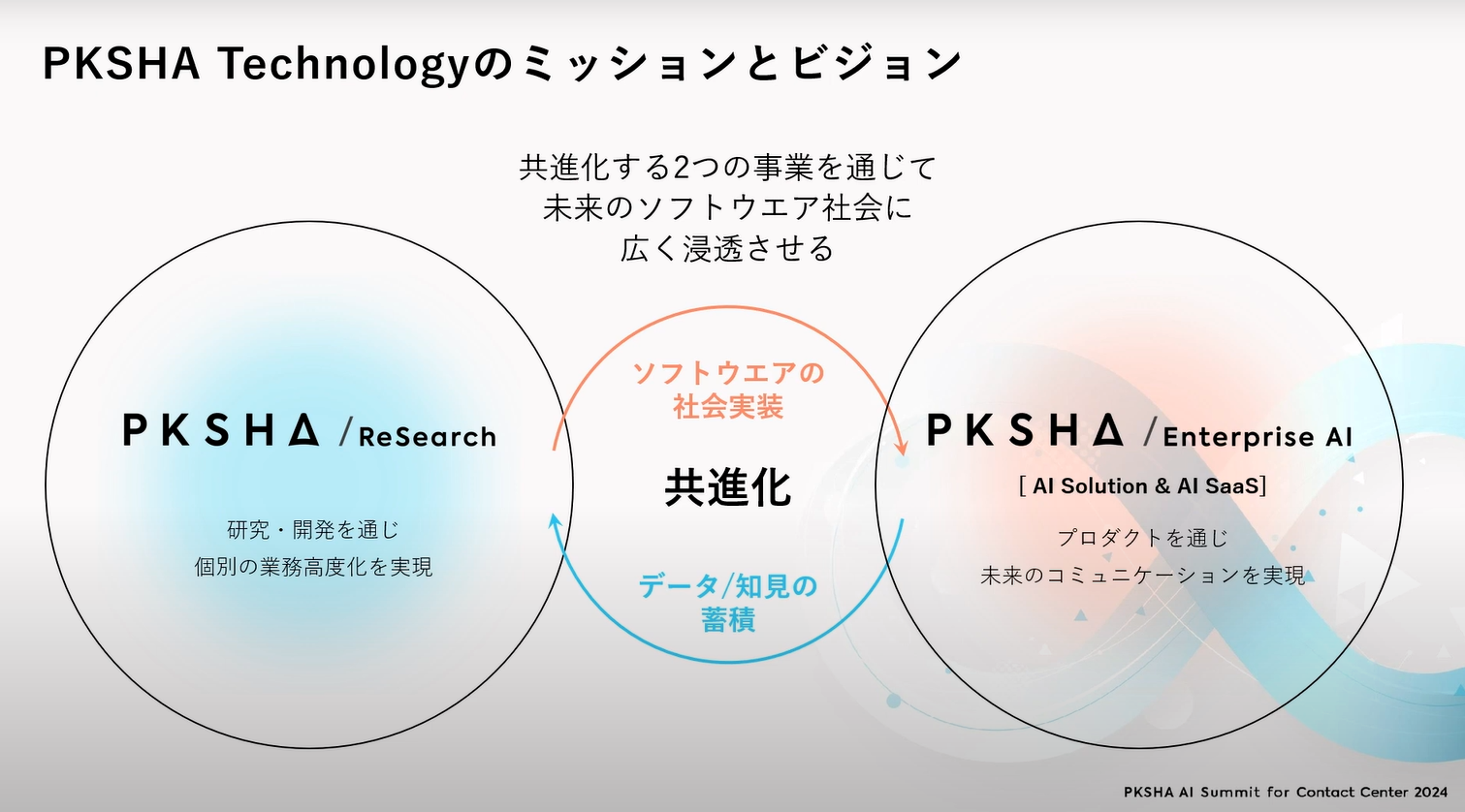

PKSHA Techonologyグループは、AIプロダクトを研究、開発することでソフトウェアの社会実装を推し進め、そのプロダクトを通じてデータを蓄積し、さらにプロダクト研究・開発に活かすことで「人とソフトウェアの共進化」を実現しています。

グループの中でも、PKSHA Communicationは、カスタマーサポート×AIに深く根ざした2社が一緒となり、カスタマーサポート領域にコミットした会社として設立しています。

佐藤氏は、顧客が企業を選ぶ理由として、サービス自体の価値の重要性はもちろんのこと、顧客との接点や顧客満足度などカスタマーサポートの点も企業が選ばれる大きな理由だと主張。その点を、PKSHA Communicationはグループで得られた知見を活かしサポートしています。

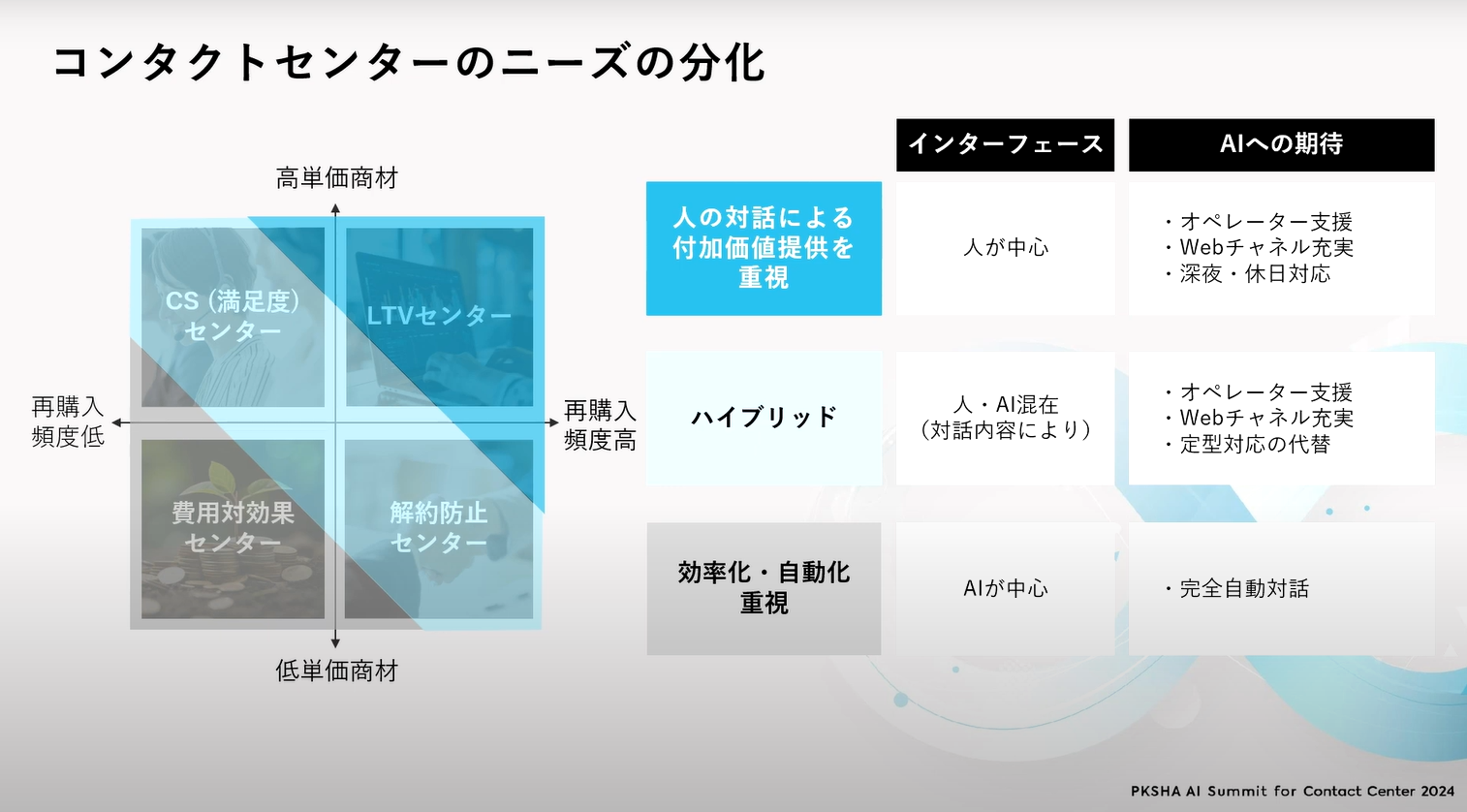

また、コンタクトセンターのニーズも分化しており、ニーズによってAIに期待されていることはさまざまだとコメントしました。今回は、AI事業者、AI専門家、そして実際にAIを活用している企業など、さまざまな視点からコンタクトセンターで求められているAI活用や今後について考えることができる場だとし、会場を後にしました。

スペシャルパネルセッションでは、東京大学 大学院 工学系研究科 教授 松尾 豊氏、株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員 兼 株式会社みずほ銀行 執行役員 宇井 昭如氏、株式会社PKSHA Technology 代表取締役 上野山 勝也氏、ファシリテーターとして株式会社リックテレコム「コールセンタージャパン」編集長 矢島 竜児氏の4名が登壇。3つのテーマについて、さまざまな視点から意見交換がされました。

「人と企業のコミュニケーションにおけるAIポテンシャル」というテーマにおいて、生成AIは、執筆系と問い合わせ系のタスクに強みをもつため、特にカスタマーサポート領域での生成AI導入が進んだと松尾氏はコメント。

東京大学 大学院 工学系研究科 教授 松尾 豊氏

また上野山氏は、従来の自然言語処理では、文書を形態素解析して単語の数を数える程度の処理しかできなかったのに対し、生成AIはテキストの圧縮や翻訳、要約などの四則演算的な処理も可能になり、文章やテキストの活用範囲が飛躍的に広がったと述べました。そのため、コンタクトセンター業界においては、特にVOC要約やFAQの自動生成での活用が進んでいます。

また、導入する立場として宇井氏は、生成AI活用で顧客満足度向上と社内業務効率化を実現できる業界の例として金融業界を挙げました。一方で、AIの技術的な特性に基づき、ビジネスモデルにあった活用範囲を検討する必要があると議題に上がりました。

株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員 兼 株式会社みずほ銀行 執行役員 宇井 昭如氏

例えば金融業界において、顧客との対話は100%の精度が求められるため、AIで対話自体を置き換えることは難しいです。しかし、社内業務のサポートやオペレーターへのサジェストなどにおいては80%程度の精度でも人のサポートとしては有効となり、AIを活用することは効果的と言えます。ほかにも、覚えることが多い医療業界などにおいてもAI活用が効果的との意見が出ました。

2つ目のテーマ、「AI活用を成功に導く処方箋とは」では、企業のAI活用を成功させるには、業務効率をどのように削減し、それによって売上やコスト削減にどう効果を発揮するのかを設計する必要があるという意見が出ました。

また、ROI(投資利益率)を考えた際に、各社のビジネスモデルと合ったAI活用方法を検討することが重要だと主張。例えば、製造業でのクレーム対応などディフェンシブな用途なのか、対して、コンサルティングなどオフェンシブな用途でのAI活用など、どういった業務にAI活用を検討しているかによって、ROIの考え方も変わってくると述べました。

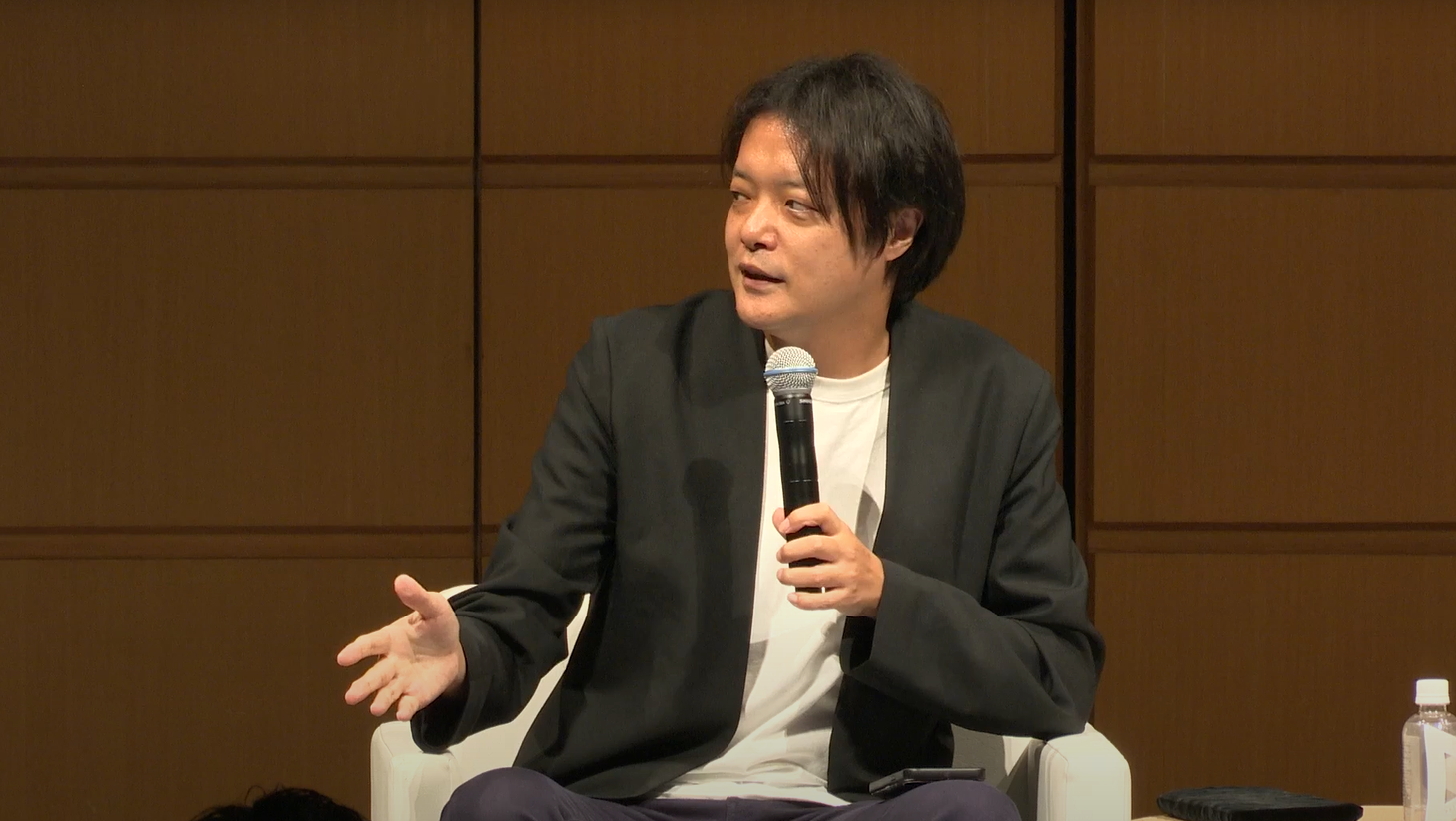

株式会社PKSHA Technology 代表取締役 上野山 勝也氏

上野山氏も、AI活用のユースケースは画一的になる必要はなく、それぞれのビジネスモデルにあわせてAIと人間の役割分担を行い、ソフトウェアを採用していくのが良いのではないかとコメントしました。

さらに、コンタクトセンターの生成AI活用からイノベーションが広がっているとし、同じく人との対話が重要な営業活動にも、生成AI活用が広がっていくだろうと主張。人と人との対話のコミュニケーションをより滑らかにする潤滑油としての生成AI活用の可能性を伝えました。

株式会社リックテレコム「コールセンタージャパン」編集長 矢島 竜児氏

これらの話を受け、矢島氏も、ビジネスを成功させるための処方箋として生成AIを活用することが正しい考え方なのではないかとコメントを残しました。

最後のテーマ「AIが共存するコンタクトセンター実現に向けPKSHAに期待される役割は?」において、まずはユーザーの立場から宇井氏が、日本語の領域で世界の中でも優位性をもつ存在であってほしいと述べました。

また矢島氏も、現在コンタクトセンター業界は過渡期に差し掛かっているとコメント。AIを活用することで時間が創出され、余裕が生まれることで、従来はキャリアが閉ざされていたコンタクトセンター従事者も活躍できる場が広がるのではと、AI活用への期待を明らかにしました。

最後に、松尾氏は改めて、コンタクトセンターの領域がイノベーションの中心になると述べ、PKSHAにはユーザーと共に、コンタクトセンターの今後の可能性を大きく飛躍させるような役割を持っていってほしいと伝え、スペシャルパネルディスカッションは終了しました。

今回のイベントでは、AI事業者、AI専門家、そして実際にAIを活用している企業家それぞれの視点から、コンタクトセンターにおけるAI活用が議論され、企業でのAI活用の最前線としてコンタクトセンター業務への活用が期待されていることがわかりました。

コンタクトセンター以外にも、企業のビジネスモデルに合ったAI活用を進めていくことはビジネス戦略としても効果的です。まずは自社のビジネスモデルにあわせて、人が行うべきこと、AIでサポートできることの役割分担を行い、AI活用を進めていくことが良いのではないでしょうか。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら