生成AI

最終更新日:2024/08/14

DS検定とは?徹底解説

DS検定とは?徹底解説

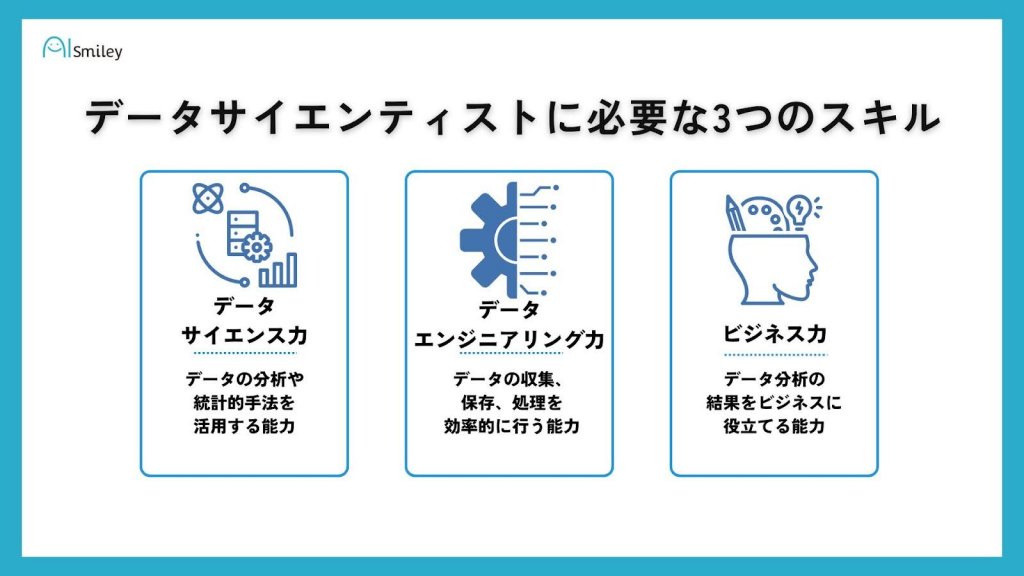

データサイエンティストとして活躍するための学習方法のひとつとして、初学者にもおすすめの資格試験が「DS検定」です。2019年から始まったDS検定は、データサイエンス力・データエンジニアリング力・ビジネス力をバランスよく学び、データサイエンティストとして活躍するための基礎知識を身につけることができます。

本記事では、データサイエンティストにおすすめの資格「DS検定」の概要や難易度、受検メリットなどについて詳しく解説します。

データサイエンティストとは、ビッグデータの収集・加工・分析を通して、ビジネスにおける課題を明らかにし、解決する役割を担う仕事です。分析したデータを詳細なレポートとしてまとめ、現状課題や今後の経営方針を可視化する業務を行うこともあります。

データサイエンティストの仕事を大別すると、下記の5つが挙げられます。

このように、データサイエンティストにはデータ収集・分析を行うための技術的なスキルだけではなく、市場全体を俯瞰し、経営者目線で戦略を立案し、今後の方針を定めるための豊富な知識も求められます。

データサイエンティストは、Pythonなどのプログラミング言語を活用してAI(人工知能)を自在に操り、機械学習やディープラーニングによるデータマイニングを行います。データマイニングとは、ビッグデータの分析やデータ加工によってデータ全体の傾向や法則性を見つけ出し、意味のある情報として抽出する技術のことです。

また、機械学習やディープラーニングを活用した新たなAI技術によるビジネスモデルを生み出したり、データマイニングで導き出されたデータの具体的な利活用を提案したりするのも、データサイエンティストの役割です。

データを活用して今後の経営方針を決定する場面では、経営部門のサポート役となって助言をすることもあります。

データサイエンティストとして活躍するためには、AI開発やデータ解析を行える十分な技術力が必要です。PythonやRなどのプログラミング言語に関する知識だけでなく、データベースを自在に操るためのSQLスキルも求められます。また、データを分析して傾向を導き出すためには、統計学や数理の知識も必要です。

他にも、データサイエンティストは経営層の意思決定をサポートする役割を担うことから、コミュニケーションスキルや提案力、説明力が重要になる場面も多々あります。経営層がどのような助言を求めているのかを的確に汲み取り、状況に合わせた提案を行うことが大切です。

加えて、AIが導き出した結果を倫理的に判断し、法律に則って安全に活用するためのモラルも重要になります。

データサイエンティストとして活躍していきたいと考えている人は、「データサイエンティスト検定 リテラシーレベル(DS検定)」の取得がおすすめです。

DS検定とは、一般社団法人データサイエンティスト協会が主催しているデータサイエンティスト向けの民間資格です。

DS検定を取得すると、数理・データサイエンス・AIを学ぶための環境構築を掲げる「数理・データサイエンス・AI教育強化拠点コンソーシアム」という機構が公開しているモデルカリキュラムをもとに、数理・データサイエンス・AIに関する基本的な知識・スキルを身につけていることを証明できます。

DS検定を通じて学べるのは「データサイエンス力・データエンジニアリング力・ビジネス力に関する、見習いレベルの知識」であり、AIを初めて学ぶ人にも適しています。

試験会場は全国に設置されており、コンピューターを使ったCBT試験で行われます。なお、申込期間は都度公表される予定です。

AIを初めて学ぶ人向けの資格として、DS検定と並んでおすすめされる機会が多いのが「G検定(ジェネラリスト検定)」です。DS検定とG検定は、ともにAIに関する資格ではありますが、出題範囲が少し異なっています。

DS検定は、G検定に比べると出題範囲がやや広く、より基礎的な内容が多い傾向にあります。一方のG検定は、機械学習やディープラーニングの分野に特化しており、ニューラルネットワークなど、技術的な内容にも踏み込んだ内容が問われるのが特徴です。

G検定がAI開発における技術的な分野を重視している一方で、DS検定はビジネス分野やエンジニアリング分野の知識・スキルも幅広く問われます。データサイエンティストを目指す人は、ビジネスに関する知識も含めて幅広く学べるDS検定を最初に受検し、後からG検定を取得する人も少なくありません。

DS検定のWebサイトによれば、受検対象者は下記のような人に設定されています。

上記の3つの受検対象者からも見て取れるように、DS検定は、「これからデータサイエンティストになるための勉強をしたいと考えている人」におすすめの資格です。

DS検定は、デジタル人材の育成をはかるとともに、データサイエンティストとして活躍するために必須となる「見習いレベル」の知識を持っていることを証明するためのものでもあります。そのため、必ずしもエンジニアとしての現場経験を持っている必要はなく、これからデータサイエンティストとして働きたいと考えている人でも、十分に対応可能な試験です。

DS検定を受検するメリットとして、データサイエンティストのリテラシーレベルの知識所有者であることを証明できることや、見習いレベルでビジネス課題を抽出・解決できるスキルを身につけられることなどがあります。

学習を通して、データサイエンティストとして活躍するための幅広い知識を身につけられるのが、DS検定の特徴です。ここでは、DS検定を受検するメリットについて、2つの観点から確認しておきましょう。

DS検定に合格することで、データサイエンティストとしてのリテラシーレベルの知識保有者であることを証明できます。

データサイエンティストとして働いた実績を持たない人が、現場で活躍できることを的確にアピールするのは非常に難易度が高いです。しかし、DS検定を所有していれば、過去にデータサイエンティストとして働いたことがない人でも、基本的な知識やスキルが身についていることをアピールしやすくなります。

DS検定の取得によって、自身のデータサイエンティストとしての知識やスキルの習得を可視化でき、就職や転職をする際に有利に働く可能性が高くなります。

DS検定の勉強を通して、見習いレベルのビジネス課題の抽出・解決スキルが身に付くというメリットもあります。

前述のように、DS検定を取得することで「データサイエンス力・データエンジニアリング力・ビジネス力に関する、見習いレベルの知識」を学ぶことが可能です。そのため、「将来はデータサイエンティストとして働きたいけど、どこから勉強すればよいのか分からない」という人は、DS検定の取得を最初の目標にするのもおすすめです。

データサイエンス・データエンジニアリング・ビジネスの3つの分野に関連する基礎知識がバランスよく身に付くので、データサイエンティストとしての勉強が初めての人でも、必要な知識を迷わず習得できます。

データサイエンティスト検定の試験は、主に下記の3つの領域から出題されます。

データサイエンティスト力とは、統計的にデータを活用して特定の傾向を見つけ出したり、収集したデータのなかから必要なデータだけを抽出して活用しやすいように整えたりといった、データを活用する知識・スキル全般を指しています。

機械学習やディープラーニング、自然言語処理など、AIに関する知識もデータサイエンス力のカテゴリに含まれます。

データエンジニア力とは、システム設計やデータ変換など、システムを活用して実際にデータを変換・結合する技術のことを指しています。データベースやセキュリティなどの知識もデータエンジニア力の範囲として出題されます。

ビジネス力とは、データ活用やAI活用に関する基本的な倫理や、契約・コンプライアンスに関する問題、プロジェクトマネジメントなど、ビジネス面に特化した内容が含まれています。

DS検定は出題範囲が広いため、G検定と比べると難易度は少し高くなります。また、DS検定は2021年9月から開始された比較的新しい試験であることも手伝って、参考になる本や講座などがまだ少ないので、自分に適した学習方法を見つけるためにやや戸惑う面もあるかもしれません。

ただし、あくまでもデータサイエンティストとして活躍するための基礎知識を問う設問がメインとなるため、事前の対策を十分に行っておけば、初学者であっても合格は可能です。後述する対策講座や本、DS検定対策アプリなどの方法を試してみて、自分に合った方法で試験対策を重ねると良いでしょう。

DS検定では、技術的な知識やスキルに関する設問だけでなく、ビジネス分野の設問も数多く出題されます。そのため、ITやAIに関する最新技術などの日常的なニュースなどにも関心を持ち、市場の動向を把握しておくと、試験対策の際により理解が深まりやすくなります。

DS検定は、これまでに4回開催されています。2021年9月に開催された第1回の試験では、1,400名の受験者数に対して合格者数は927名であり、合格率は約66%でした。

一方、2022年6月に実施された第2回の試験では、2,900名の受験者数に対して合格者数は1,453名で、合格率は約50%となっています。

第2回の試験は第1回に比べて受験者数が2倍以上に増えているため、難易度が上がったために合格率が低下したと一概に言い切ることはできませんが、今後も50%程度の合格率で推移する可能性は十分に考えられます。

なお、DS検定のWebサイトでは、合否の目安について「正答率の約80%」が合格ラインであると記載されています。そのため、合格率に左右されるのではなく、合格基準とされる80%以上に正解できるような試験対策を重ねて、十分な準備を整えた上で試験に臨むことが大切です。

試験範囲を網羅できるような対策を行っておけば、全体の合格率に変動があっても、合格することは可能です。

DS検定の受検がおすすめなのは、「データ活用やAIについて初めて学ぶ人」や、「将来データサイエンティストとして活躍したい人」「社内でDX推進担当に任命された人」などです。

データサイエンティストとして就職を考えている学生はもちろん、既に企業で働いている社会人であっても、DXの担当者になってデータ活用の知識を学ぶ必要が生じた人や、現場でAI導入を進めていて知識を深めたい人などにもおすすめです。データ活用やAIの基礎的な知識・スキルを学ぶことで、スムーズなDX推進に活かせます。

DS検定というと、「IT業界で働く人や、データ分析・AI開発に携わる専門家が受検する資格」だと捉える人も多いかもしれません。しかし、近年では、業種・業態を問わず、あらゆる業界でデータ活用の重要性は高まっています。そのため、業種・業態にかかわらず、データ活用の知識を身につけたい人のための入り口として、DS検定は適しています。

DS検定の対策や勉強法にはいくつかありますが、代表的なものとしては、「検定対策講座を受講する」「本を購入して学ぶ」「DS検定対策アプリを使用する」の3つが挙げられます。それぞれの方法にメリットがあるため、自分に合ったものを選択しましょう。

ここでは、DS検定の代表的な対策・勉強法について、以下の3つを紹介します。

これらについて、特徴やメリットなどを詳しく解説します。具体的なおすすめの講座なども紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

DS検定の対策として講座を受講するなら、データサイエンティストの育成に関連するものや、AI関連のものがおすすめです。ここでは、DS検定の対策として活用できる、企業が主催する2つの講座を紹介します。

データサイエンティスト育成講座は、一般財団法人高度人材育成機構が主催している講座です。「社会で不足する高度人材を育成し社会に貢献する」をミッションに掲げ、高度人材育成事業や人材育成事業を展開しています。

データサイエンティスト育成講座は、「個別化」「マインドセットの醸成」「働きながら学ぶ」の3点を軸に進められます。個別化においては、入学前のヒアリングや受講中の定期的なカウンセリング、学習履歴のデータから得意な分野や苦手な分野を明確にし、一人ひとりに合わせてパーソナライズされた学習内容を作成します。

また、データサイエンティストとして活躍するためのマインドセットを学べるだけでなく、現場で実務能力を鍛えながら学ぶことを重視しており、「1週間を通して自学自習10時間+土曜日に講師による授業2時間」のサイクルで講座が進められるのも特徴です。

データサイエンティスト育成講座|一般財団法人高度人材育成機構

マインドテック株式会社では、DX・AI講座と研修支援サービスを提供しています。AI人材育成プランの無料相談を行っており、現在のAI取り組み状況をヒアリングして、今後のAI人材育成計画への的確なアドバイスを教えてくれます。

また、「AI人材育成育成アセスメントサービス」では、AI人材育成候補者の現在のスキルを可視化して、具体的な育成計画を作成するための参考にしたり、研修の効果測定を行ったりすることが可能です。

同社ではオンライン型の集合研修をオーダーメイドで提供可能なので、AIの基礎講座からエンジニアとしてさらにスキルアップしたい人向けの講座まで、さまざまな層に向けた効果的な研修をワンストップで実現できます。

DX・AI講座/研修支援|マインドテック株式会社|AI人材育成・教育

DS検定に対応した本を購入し、独学で検定対策を進める方法もあります。DS検定のWebサイトでは、下記の2冊の本が参考書籍として紹介されています。

「最短突破 データサイエンティスト検定(リテラシーレベル)公式リファレンスブック 第2版」は、2021年に更新したスキルチェックリストver4.に対応している参考書です。初めて学習する人は、この参考書で基礎知識を学び、知識を蓄えると良いでしょう。

「徹底攻略データサイエンティスト検定問題集[リテラシーレベル]対応」には、試験対策のための模擬問題が掲載されています。本番に近い形で問題を解きながら学べるので、参考書で知識を深めた後は、こちらの問題集を活用することをおすすめします。

DS検定対策アプリをダウンロードして活用すると、空き時間を有効活用して試験対策を行えます。DS検定対策アプリは、スキルAI社が開発・提供している買い切りのアプリです。iOSとAndroidのどちらにも対応しており、「DS検定」のシラバスに対応したオリジナル問題が全110問にわたって収録されています。

前述の「徹底攻略データサイエンティスト検定問題集[リテラシーレベル]対応」と同じ問題が収録されているので、書籍とアプリから自分に合ったものを選んで利用すると便利です。

学習データが蓄積され、進捗率や苦手な問題の傾向などがひと目で把握できるため、効率的に検定対策を進められるのもメリットのひとつです。

| 種別 | 名称 | 特徴 |

| 講座 | データサイエンティスト育成講座 | パーソナライズされた学習が可能。現場で実務能力を鍛えることも重視。 |

| 講座 | DX・AI講座/研修支援 | 基礎からエンジニア向けの講座までをワンストップで実現。 |

| 本 | 最短突破 データサイエンティスト検定(リテラシーレベル)公式リファレンスブック 第2版 | 2021年に更新されたスキルチェックリストver4.に対応。 |

| 本 | 徹底攻略 データサイエンティスト検定問題集[リテラシーレベル]対応 | 模擬問題が掲載されているため、実践的な学習が可能。 |

| アプリ | DS検定対策アプリ | オリジナル問題が多数掲載されているだけでなく、進捗率や苦手な問題の傾向も簡単に把握できる。 |

データサイエンティストとして活躍するための知識を身につけるなら、DS検定の受検を入り口とするのがおすすめです。AIやデータ活用について学ぶのが初めての人でも、技術的な知識やビジネス面の知識など、バランスよくさまざまな知識を習得できます。

DS検定を受験するにあたって、AIに関する理解を深めたり、自社ビジネスへの応用を考えたりする方法はいくつかあります。本記事でも紹介した対策講座の受講や書籍の購入、アプリの利用など、自分に合った方法で学習を進めましょう。

AIsmileyでは、AI人材育成・教育サービスを簡単に比較できます。自社に適したサービスを検討中の方は、下記のページもぜひご覧ください。

AI人材育成サービスについてさらに詳しく知りたい人は、下記の記事もご参照ください。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら