生成AI

最終更新日:2024/03/05

スマートシティについて解説

スマートシティについて解説

日本国内では、少子高齢化と都市部への人口集中により様々な社会課題が顕在化しており、これらの問題を解決するためにデジタル技術の活用が不可欠となっています。

スマートシティ(スマートシティ構想/Smart City)は、AI、IoT、インターネットなどの先進技術を駆使し、データを収集・分析することで、効率的な都市運営を実現し、市民の生活の質を向上させることが目的です。

企業や自治体は、このスマートシティの推進に向けて様々な取り組みを進めており、それは政府が掲げる「Society5.0」の実現に向けて重要となっています。

そこで、本記事では以下の内容を解説します。

Society 5.0について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

超スマート社会「Society 5.0」とは?動画で事例をわかりやすく解説!

スマートシティ(スマートシティ構想/Smart City)とは、AIやIoTをはじめとしたデジタル技術を活用し、社会のさまざまな課題を解決するとともに、持続可能な社会の実現を目指す考え方のことです。

近年は少子高齢化が進み、労働力不足が深刻化しています。特に地方都市では働き手の減少によって、インフラの維持が難しくなり、人々の生活品質が低下しかねない状況に置かれているケースも少なくありません。

このような状況を打開するために、デジタル技術を導入して自動化による業務の効率化や労働力不足の解消を図り、インフラの維持や人々の生活品質向上を実現するのが、スマートシティ構想の目的のひとつです。また、再生可能エネルギーへの転換によってエネルギー消費を効率化し、環境への負担を軽減するなどの目的もあります。

内閣府によると、「Society5.0」は下記のように定義されています。

サイバー空間とフィジカル(現実)空間を⾼度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両⽴する、⼈間中⼼の社会(Society)

引用元:内閣府「官⺠連携によるスマートシティの将来」

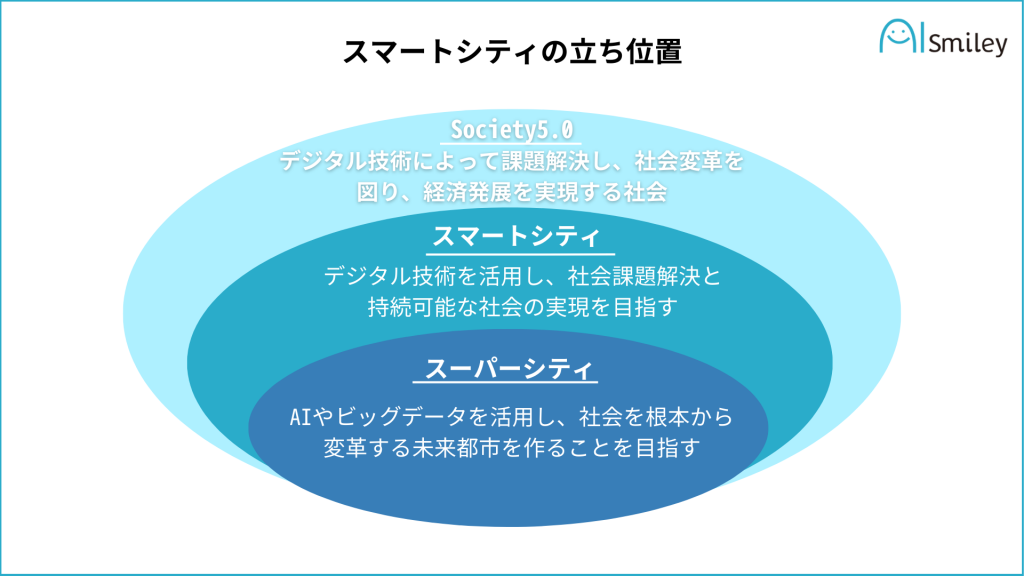

つまりSociety5.0は、現代社会におけるさまざまな課題をデジタル技術によって解決し、社会変革を図り、経済発展と課題解決を実現する社会のことを指しています。

Society「5.0」という名称のとおり、Society5.0以前にも「Society1.0〜Society4.0」が存在しています。狩猟、農耕、工業、情報を経て、「新たな社会」を目指すのが、Society5.0の段階です。

Society5.0が目指すゴールは、「AIが情報を判断し、処理を自動化する社会の実現」です。一方、スマートシティはデジタル技術の活用によって社会のさまざまな課題を解決し、持続可能な社会の実現を目指すことにあります。

このように、スマートシティの実現とSociety5.0の達成は、互いに切り離せない関係にあることが見て取れます。

society5.0について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

超スマート社会「Society 5.0」とは?動画で事例をわかりやすく解説!

スマートシティと似た考え方に、「スーパーシティ」があります。スマートシティの考え方は1980年代後半から登場したものですが、スーパーシティはまだ歴史が浅く、2019年に登場しています。

スマートシティとスーパーシティは、デジタル技術を活用する点では同じですが、「何を目的としているか」という点で異なります。

スマートシティの目的は、IoTやインターネット、AIをはじめとした、ありとあらゆるデジタル技術を活用して、社会の課題を解決することにあります。一方、スーパーシティの定義は「AIやビッグデータを活用し、社会を根本から変革する未来都市を作ること」です。

つまり、スマートシティは「既に存在する社会の課題を解決するためにデジタル技術を活用する」考え方であり、スーパーシティは「デジタル技術を活用して、社会の概念を変えるような、まだ見ぬ未来都市を作る」考え方で、目指すべきゴールが異なっています。

スマートシティと似た取り組みのひとつに「デジタル田園都市国家構想」があります。デジタル田園都市国家構想が解決を目的としているのは、人口減少や少子高齢化、過疎化、東京圏への一極集中など、地方都市に関わるさまざまな課題です。

これらの課題をデジタル化によって解決し、地方活性化を図ることが、デジタル田園都市国家構想の最大の目的です。一方のスマートシティは社会におけるさまざまな課題を解決し、持続可能な社会の実現を目指す考え方であり、デジタル田園都市国家構想は、スマートシティを地方都市向けによりコンパクトにした考え方であると捉えると分かりやすいでしょう。

デジタル田園都市国家構想には、構想を支える4つの要素があります。

それぞれについて詳しく解説します。

デジタルの力を活用した地方の社会課題解決では、「地方に仕事をつくる」「人の流れをつくる」「結婚・出産・子育ての希望をかなえる」「魅力的な地域をつくる」の4つの目標が掲げられています。

スタートアップの確立や中小・中堅企業のDX推進支援、観光DXなどを通して、地方の仕事を創出するとともに、デジタル技術の活用によって地方から大都市への人の流出を防ぎます。

また、結婚・出産・子育てをしやすい街づくりを行い、若い女性を含めて誰もが働きやすい環境を生み出すことも、目標のひとつです。さらに、質の高い教育や医療サービスの提供、インフラ整備などを通じて、暮らしやすい街づくりを目指します。

デジタル田園都市国家構築に向け、「デジタルインフラの整備」「マイナンバーカードの普及・利活用拡大」「データ連携基盤の構築」「公共交通のデジタル化による利便性向上」「エネルギーインフラのデジタル化」を主軸としたデジタル基盤整備を進めています。

地方に応じた迅速なデジタル技術導入を目指し、マイナンバーカード利用促進により生活品質を高めます。

また、データの効率的な利用とデジタル化された公共交通により、移動の利便性を向上させ、再生可能エネルギー導入や電力供給の安定化を目指します。

デジタル人材の育成・確保においては、「デジタル人材育成プラットフォームの構築」「職業訓練のデジタル分野の重点化」「高等教育機関等におけるデジタル人材の育成」「デジタル人材の地域への還流促進」などが目標として設定されています。

デジタルスキルの標準を定め、それを基に人材育成プラットフォームを築くことで、デジタル技術に長けた人材の育成を図ります。また、職業訓練ではデジタル分野に焦点を当て、高等教育機関でもデジタル人材の教育を強化します。

さらに、育成したデジタル人材を地域に還流し、都市部へ流出させないための取り組みも行われます。

誰⼀⼈取り残されないための取組では、年齢や性別、障がいの有無、地理的な影響によって取り残される人を生み出さない社会の構築を目指します。

デジタル推進委員を設置して、高齢者が身近な存在からデジタル機器の使用方法を学べる機会を増やしたり、地域の子どもたちが相互にデジタル技術を学び合う機会を設けたりするのも、この取り組みの一環です。

また、経済的な事情でデジタル技術に触れる機会の格差を生み出さないための対策を講じたり、開発者視点ではなく利用者視点でのサービスデザイン確立を推進したりします。さらに、誰一人取り残されないための取組を周知するために、「デジタルの日」の制定や関連活動を行う団体への表彰を通じて、認知度の向上を図ります。

近年、国内の企業や自治体では、革新的なアイディアを取り入れたさまざまなスマートシティの取り組みを行っています。ここでは、民間企業からTOYOTAの「ウーブンシティ」の事例と、会津若松市、加古川市の各自治体の事例を紹介します。

自動車メーカーのトヨタ自動車では、「『ヒト』『モノ』『情報』のモビリティにおける新たな価値と生活を提案し、幸せの量産を目指す」というスローガンを掲げ、静岡県裾野市に「ウーブンシティ」というスマートシティを建設中です。

ウーブンシティが建設されるのは、かつてトヨタグループの東富士工場があった場所を予定しており、居住者募集に応募した人の数は3,000人を超えるといわれています。入居は2025年頃が予定されており、入居開始までにさまざまな施設やサービスを提供できる体制が整えられる見込みです。

具体的にはENEOS株式会社と共同で水素に関わる実証実験を行い、カーボンニュートラル実現のための取り組みを進めるほか、日本電信電話株式会社(NTT)と共同で「スマートシティプラットフォーム」の開発・構築を実施する予定です。スマートシティプラットフォームでは、AIも活用しながら生活・医療・行政など、さまざまなサービスと連携します。

会津若松市でも、自治体を挙げてスマートシティ構想が進められています。「利用者が便利と感じるだけでなく、地域全体を元気にしていく」という目標のもと、自宅でオンライン医療を受けられる体制の整備や、住民票の異動手続きを行えるサービスの提供などを行っていきたい考えです。同市は、スマートシティを「賢い方法でまちを運営していく考え方」と表現しています。

「市民」「地域」「企業」が「三方良し」となるようなスマートシティの構築を目指しています。市民にとってはデジタル活用によって安心かつ快適で便利な生活につながり、地域にとっては地域一丸となって持続する新しい持続社会を実現でき、企業にとっては地域へ入り込むビジネスモデルの構築が可能になることを、「三方良し」の状態と定義しています。

スマートシティの構築により、デジタル技術を活用した生活を一般化しても「地域にお金や情報が残る構造」を実現し、労働力不足や税収減少によってサービスの運営が難しくなる課題を解消していく予定です。

加古川市では、「誰もが豊かさを享受でき、幸せを実感できるまち加古川」というスローガンを掲げ、加古川市スマートシティ構想を推し進めています。市が抱えるあらゆる課題を、市民と行政が協力して解決していく「市民中心の課題解決型スマートシティ」を目指したい考えです。

既にスマートシティ構想の一環としていくつかの取り組みが実施されており、平成28年度からは「見守りカメラ事業」と「見守りサービス事業」がスタートしています。小学校の通学路など、子どもたちが通行する場所にカメラを設置するとともに、民間企業と行政が協力して見守りサービスを実施し、安心・安全を確保するための取り組みです。

また、平成29年度には政府が募集する「データ利活用型スマートシティ推進事業」に採択され、マイナンバーカード認証と連携可能なシステムや、SNSでログインできるMyIDシステムの導入、LINEによる新サービス提供のための開発者用ポータル構築なども行っています。

国内だけでなく、海外においてもさまざまなスマートシティへの取り組みが実施されています。例えばポルトガルのリスボンにおいては、持続開発可能な都市の構築を目指し、「リスボン・インテリジェント・マネジメント・プラットフォーム」が構築されました。

このプラットフォームには、市内に設置されたカメラ・センサーが収集したデータを最新のAI技術で解析し、業務効率化や安全向上に役立てる機能などが備わっています。例として、市内に設置されているごみ箱に搭載されたセンサーがごみの量を自動監視し、一定量を超えるとアラートが通知されるなどの活用方法が挙げられます。

また、アメリカのミシガン州シカゴ市においても、スマートシティ構想の一環である「Array of Things(AoT)」が実施されています。市内500箇所にIoTデバイスを設置し、リアルタイムに収集したデータを国内外のさまざまな機関へ提供することで、バーチャル空間に街並みを再現した「デジタルツイン」を構築し、未来に起こり得る変化や考え得るリスクを検証できます。

日本のスマートシティの強みとして、「世界各国がいずれ解決すべき都市課題に先行して直面していること」が挙げられます。日本は他国に比べて高齢化が進んでおり、また、地学的な観点から地震や台風などの都市型災害が多く、課題先進国として、世界よりもさまざまな課題に先行して取り組んでいます。

日本独自の高い技術力や研究・開発力によって、まだ世界のどこにも存在しない独自のスマートシティモデルを構築し、都市問題にアプローチできる可能性を秘めています。

日本では、市民や企業が積極的に参加可能な「オープンで透明性の高いスマートシティの構築」を目指しています。住民目線のサービス提供を行うとともに、他の都市へ横展開できる流通性の高さも魅力で、地域の成長や技術革新に素早く対応しながら維持・発展が可能です。

また、「特定の大企業がデータを専有しない」「過剰に規制しない」「国家による監視を行わない」という3つの観点が、スマートシティにおける日本のオリジナリティでもあります。

スマートシティの実現に欠かせない技術として、ネットワーク技術やセンシング技術、分析・予測技術などが挙げられます。

都市全体をネットワークで接続し、センサーによって数値化したデータを収集して、分析・予測によって活用することが、人々の生活品質向上や防犯・防災の強化などにつながります。ここでは、スマートシティの構築に必要不可欠な3つの技術と、分析・予測技術における画像認識AIの活用事例を紹介します。

スマートシティを構築するためには、都市、人、モノなどさまざまな要素をインターネットによって接続し、高速な通信が可能な環境を整える必要があります。例えば役所での手続きをWebサイト経由で行う場面や、病院での待ち時間をインターネット経由で調べる場面などでも、高速な通信を行える環境が不可欠です。

また、自動運転による公共交通機関の運用などでは、運転指示を出すための高速なインターネット環境が求められます。このような高速移動中の通信は、遅延が生じると運行に支障が生じる可能性が高いため、同時接続や低遅延に強い「5G」技術などの活用が期待されています。

スマートシティを円滑に運用するためには、シチュエーションに応じて適切なデジタル技術を導入することが重要です。

センシング技術とは、機器やモノにセンサーを取り付けて、さまざまな要素を数値によって具体化するための技術を指します。例えば温度や湿度、気象状況、圧力などをセンサーによって検知できれば、天気予報や将来的な災害予測などに応用が可能です。

また、製造現場において機器に取り付けたセンサーから稼働状況を監視し、老朽化による故障検知を予知したり、検品作業を自動化して不良品を弾いたりする場面でも活用できます。

高品質なセンサーの開発は、精度の高いデータ収集を実現し、分析・予測技術をより高度化するためにも重要な役割を果たします。また、ありとあらゆるモノが接続されるスマートシティにおいては、安価で量産しやすいセンサーの開発も重要です。

分析・予測技術も、スマートシティの構築には欠かせません。近年では、ビッグデータ分析や需要予測を可能にするソリューションとしてAIの活用が進んでいます。企業や自治体において、画像認識AIの運用事例を2つ紹介します。

大阪府吹田市では、パナソニックグループによってスマートシティ関連事業が展開されています。この事業の一環として、パナソニックがALSOKと連携し、画像センシング技術を活用したタウンセキュリティシステムを導入しました。

タウンセキュリティシステムでは、街に「見守りカメラ」を設置し、スマートシティ内を常時モニタリングします。AIによって転倒・倒れ込み、滞留、白状を使用する人、車いすを使用する人の4パターンの自動検知が可能で、助けが必要な状況であると判断されると、ALSOKへ出動要請が行われるという仕組みです。

タウンセキュリティシステムの導入によって、誰もが暮らしやすい社会の実現を目指すとともに、「誰もが幸せに生きられるウェルビーイング社会」を実現します。このシステムはAIが自動的に課題の抽出と分析を行うため、利用を重ねるたびに洗練される点も特徴です。

阪急池田駅前では、Intelligence Designが提供するAI技術によって人流解析を目的としたモニタリング調査が行われました。

同社は阪急池田駅前に設置されたカメラの映像データを活用し、「IDEA platform」と呼ばれるAI画像解析サービスによって人や車両を解析しました。この試みによって、イベント来場者の属性別通行量や、滞在時間など、「賑わい」を可視化できます。

検証を依頼した池田市役所では、「分単位で通行量をはじめとした情報を計測できるため、平日の通勤通学時に利用者が多い、などの傾向が明らかになった」「混雑度の可視化ができた」など、手応えを感じているようです。

今回の結果を今後の駅前空間の活用方法を検討したり、賑わいのある街づくりを評価したりする用途に活用し、将来的にスマートシティの実現を目指していく予定です。

スマートシティを実現することで、QOLの向上やエネルギー消費・環境に配慮した街づくりが可能です。また、デジタル技術を活用して強固な防災・防犯体制を構築したり、交通渋滞の回避と都市機能の高度化を達成したりすることもできます。

住民の生活品質や安全を向上する上で、スマートシティ実現は多くの意味を持つといえるでしょう。ここでは、スマートシティ実現によって得られる4つのメリットについて、詳しく解説します。

スマートシティ実現のメリットのひとつに、QOLの向上が挙げられます。QOL(Quality of Life)とは「生活の質」のことを指す言葉です。

人々が生活していく上で、さまざまな想定外のトラブルに見舞われる可能性があります。近年の新型コロナウイルスによる外出自粛の例に見られるように、ある日を境にオフィスに通勤できない状況に陥るリスクは常に付きまといます。このような状況下でも、ネットワークが万全に整備されていれば、すぐにリモートワークへ切り替えることができるでしょう。

また、インターネットを活用することで役所や病院の待ち時間をリアルタイムに把握できるようになり、外出時間を短縮して時間を有効に活用可能です。

今後、ドローンによる配送サービスや自動車の自動運転技術が社会実装され、移動の自由度が高まれば、さらなるQOLの向上が期待できます。

スマートシティの実現は、エネルギー消費や環境に配慮した街づくりにも貢献します。

近年、世界的に環境に配慮した街づくりや経営が注目を集めており、SDGsやサステナブル経営などの言葉もよく耳にするようになりました。限りある資源を有効活用し、エネルギーを効率的に生産・消費することは、持続可能な社会の実現にもつながります。

政府は「GX(グリーントランスフォーメーション)」の推進にも注力しており、二酸化炭素の排出を実質ゼロにするカーボンニュートラルなどの施策の実行も進められています。このような流れの中で、電力に依存する都市インフラ整備から脱却し、再生可能エネルギーの普及による循環型の社会を構築することは重要です。

スマートシティを実現することで、強固な防災・防犯体制を構築できます。

従来は地域に脈々と受け継がれる知識や経験によって防災対策が行われてきましたが、昨今では地理・地形に関するデータ収集が容易になり、災害リスクを具体的に可視化しやすくなりました。

大量のデータをもとに地域の災害リスクを明らかにし、万が一の事態に備えて災害情報や避難情報の発信を可能にするシステム作りを進めることで、地域住民の安全性が高まります。

また、地域に防犯カメラを設置し、監視を強化することにより、悪質な犯罪の抑止効果が期待できます。犯罪が起こってしまった場合も特定を容易にし、初動対応やその後の捜査を行いやすくなります。

交通渋滞の回避と都市機能の高度化

スマートシティの実現は、住民の移動を容易かつ高速化し、交通渋滞の回避と都市機能の高度化を図る効果もあります。

特に地方都市では少子高齢化が進み、高齢者が円滑に移動できる体制の整備が急がれている状況です。カーシェアやシェアサイクルなど、住民が気軽に利用できる交通手段を提供したり、自動運転による公共交通機関を増やし、人手不足であっても減便につながらないような体制を構築することが求められています。

自動運転などの新技術によって交通が効率化されれば、交通渋滞の緩和・回避も実現可能です。体力面で自動車による移動が不可欠な子ども・高齢者などであっても、行きたい場所にスムーズに移動できる街づくりにつながります。

スマートシティの構築にはさまざまなメリットがありますが、一方でプライバシー侵害の問題やサイバーセキュリティリスクの増大など、対処しなければならない問題もあります。

また、管理組織によるデータ独占がデータ悪用などの思わぬ弊害をもたらしたり、スマートシティ実現に際してインフラ構築コストがかかったりするという課題も考慮しなければなりません。ここでは、スマートシティ構築の4つのデメリットについて見ていきます。

スマートシティを構築する過程で、プライバシー侵害に関する問題が起こる場合があります。

特に、都市の防犯向上を目的とした監視カメラの設置などの施策で起こりやすい問題のひとつで、「何も悪いことをしていないのに行動を監視されるのはプライバシーの侵害だ」と感じる住民から、反対を受ける可能性を考慮しておく必要があるでしょう。

監視カメラの設置などを行う際は、防犯上のメリットを明らかにした上で、十分な説明を行って住民の理解を得ることが大切です。また、防犯の強化を目的として行う施策であり、住民の監視を行う目的で設置するものではないことや、監視を担う団体を公表し、透明性を確保するなどの取り組みも有効です。

スマートシティでは、最新のデジタル技術を導入したり、ネットワーク網を強化したりして、都市のデジタル化を促進します。しかし、デジタル技術が広がるほど、サイバーセキュリティリスクも増大する点には注意が必要です。

近年、世界中で多くの企業や組織がサイバー攻撃の被害に見舞われており、企業の重要機密や顧客情報が盗まれたり、データがロックされて業務に甚大な影響を及ぼしたりする例が増えています。サイバーセキュリティ対策を入念に行わなければ、都市機能がストップして、住民に多大な悪影響を及ぼす可能性があります。

詳細な運用ルールを策定し、専門家の知見も参考にしながらセキュリティ対策に穴が無いかを確認した上で、慎重に導入・運用を進めることが大切です。

スマートシティにおいては、都市や人、モノに関する多種多様な情報が集まってきます。これらのデータを管理組織が独占することで、情報格差や偏在の問題が解消されず、不健全な都市構造が構築されてしまうリスクがあります。

これまでのインターネットの世界は、一部の世界的な大企業が個人情報や利益を独占している状況にありました。しかし、これからは「Web3.0」と呼ばれる分散型のネットワークに移行し、このような一部の企業が情報・利益を独占する体制から脱却することが求められています。

Web3.0に移行する中で重要なことは、収集した情報を、スマートシティに所属する住民や組織に平等に還元することにあります。収集した情報を管理組織が独占して利益を得る構造は、前述の一部の大企業が利益を独占する構図と同様であり、時代の流れに逆行するおそれがあります。

スマートシティを構築するにあたって、通信インフラの整備やデジタル技術の導入など、さまざまなインフラ構築コストがかかります。初期費用と保守・運用費用や機器の更新費用を検討し、費用対効果を十分に検討した上でスマートシティ構想を進めなければ、運用途中で持続できなくなり、元の運用に戻さざるを得ない可能性があります。

スマートシティを構築する目的は、持続可能な社会を構築することでもあります。したがって、スマートシティを設計する際は、保守・運用費用をはじめとした収入の軸となる事業を同時に設計する必要があります。例えば再生可能エネルギーを生産し、他の企業や組織に販売して計画的に利益を得た上で、その利益を都市の運用に回すなどの施策が考えられるでしょう。

スマートシティ構築に関して、行政では「スマートシティ官民連携プラットフォーム」の設立や、「スマートシティガイドブック」の作成など、さまざまな取り組みを行っています。官民一体となって取り組んでいくことが、スマートシティの早期実現へとつながります。

スマートシティの実現に向けてどのように取り組んでいけば良いのか分からないという方は、政府が提供しているこれらのプラットフォームやガイドブックを活用するのも手段のひとつです。ここでは、それぞれの行政の取り組みについて詳しく解説します。

スマートシティ官民連携プラットフォームとは、国土交通省が主導となってSociety5.0の実現に向けて発足された、行政と民間企業・組織が一体となってスマートシティ実現を目指すためのプラットフォームです。

Society5.0を実現するためにはデジタル技術を活用したスマートシティ実現が重要であると捉え、企業、大学・研究機関、地方公共団体、行政の関連機関などが相互に連携してスマートシティ構想を推進できる環境の構築を目的としたものです。

2022年11月時点で923団体が参加しており、事業支援やマッチング支援、分科会の開催、スマートシティの普及促進活動などを通して、所属団体がスマートシティを推進するための取り組みを支援していきたい考えです。

スマートシティガイドブックとは、内閣府が公開している、スマートシティ実現に向けた取り組みの知見や気づきを提供するための資料となるガイドブックです。本文内に既存のスマートシティ構想における取り組み事例や失敗例、成功体験などを取りまとめて示すことで、これからスマートシティ実現を目指す組織の指針とする狙いがあります。

スマートシティガイドブックは、令和3年1~3月に開催された「スマートシティ・ガイドブック検討会」と、「スマートシティ・ガイドブック分科会」を参考に取りまとめられました。

前述のスマートシティ官民連携プラットフォーム同様に、官民一体となってスマートシティ実現を目指すためのプロジェクトのひとつです。

スマートシティを成功させるためのポイントは以下の5点です。

それぞれ詳しく解説します。

スマートシティを成功させるためには市民と直接コミュニケーションを取ることが重要です。市民の意見や要望をプロジェクトに反映させることが成功に近づくためです。

そのため、市民が簡単に意見を共有できる環境を作ることも選択肢として有効です。

また、市民からのデータの使用では透明性を持つことが重要で信頼構築にも繋がります。

スマートシティの最適解は、それぞれの地域の特性によって異なります。

そのため、地域ごとの特性を理解することが必要です。

例えば、様々な分野でデータを共有し、全体最適化を図るためのデータ連携基盤を構築することも地域語との特性を理解する上で有効な選択肢となります。

行政と民間企業では、それぞれ異なる資源と専門知識を持っています。

例えば、行政は、公共の資源を提供することで政策や規制を管理することが可能で、民間企業は、技術の専門知識や資金提供が可能です。

また、スマートシティプロジェクトには多大な投資とリスクを伴うためリスクの分散をすることでプロジェクトを安定して進められます。

実装と評価の継続がスマートシティを成功させるために必要です。

具体的には、市民の生活に実際にどのような影響を与えているのかを評価し改善を続けるといった流れが必要です。

この改善を続けることで、成功例や失敗例を学び柔軟にプロジェクトの修正を繰り返し行えます。

スマートシティの目的は、技術の導入ではなく市民の生活の質の向上が最優先です。

そのため、市民の課題に目を向けて、その課題を解決するための適切な技術を選択し、導入することがスマートシティの成功に近づきます。

日本のスマートシティの強みとして、「世界各国がいずれ解決すべき都市課題に先行して直面していること」が挙げられます。日本は他国に比べて高齢化が進んでおり、また、地学的な観点から地震や台風などの都市型災害が多く、課題先進国として、世界よりもさまざまな課題に先行して取り組んでいます。

日本独自の高い技術力や研究・開発力によって、まだ世界のどこにも存在しない独自のスマートシティモデルを構築し、都市問題にアプローチできる可能性を秘めています。

日本では、市民や企業が積極的に参加可能な「オープンで透明性の高いスマートシティの構築」を目指しています。住民目線のサービス提供を行うとともに、他の都市へ横展開できる流通性の高さも魅力で、地域の成長や技術革新に素早く対応しながら維持・発展が可能です。

また、「特定の大企業がデータを専有しない」「過剰に規制しない」「国家による監視を行わない」という3つの観点が、スマートシティにおける日本のオリジナリティでもあります。

少子高齢化や人口減少に伴って、最新のデジタル技術を活用したスマートシティの実現が国内のさまざまな都市で注目されています。持続可能な社会の実現を目指すために、政府と民間が一体となって積極的な取り組みを行い、スマートシティ構想を推し進めることが大切です。

本記事でも紹介したように、スマートシティ実現のための取り組みには、最新のAI技術も数多く取り入れられています。ぜひスマートシティの実現に向けて、また自社サービスに適したAIサービスの情報収集に「AIsmiley」をご活用ください。

AIについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら