生成AI

最終更新日:2025/09/26

AIが教育現場にもたらすメリットは?

AIが教育現場にもたらすメリットは?

近年、AI・人工知能の技術が発展したことにより、多くの業種でAIが導入されるようになりました。私たちの日常生活にもAIが活用されているケースは増えており、非常に身近な存在になりつつあるといえるでしょう。

そのような中、教育分野においてもAIが活用され始めていることで注目を集めています。どのような形で教育にAIが活用され、どのようなメリットがあるのでしょうか。また、AIが活用されることによって、教師が必要なくなる可能性もあるのでしょうか。

今回は、AIが教育にもたらすメリット・デメリットについてまとめました。

AIの活用事例について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

AI・人工知能の利用例を解説!機械学習を活用した身の回りの実用例

近年は、教育分野においても急速にAIの活用が加速し始めています。その代表的な事例としても挙げられるのが、「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(リテラシーレベル)」です。この制度は、内閣府・文部科学省・経済産業省の3府省が連携し、大学や高等専門学校における数理・データサイエンス・AI教育の取り組みを奨励すべく、以前より検討されていました。そして2021年、実施要綱等が決定し、3月3日(水曜日)にはオンラインによる公募説明会が開催されたのです。

この認定制度の主な目的は、数理・データサイエンス・AIといった知識・技術について、より体系的な教育を行えるものを文部科学大臣が認定・選定、そして奨励することで、「数理・データサイエンス・AIに関する基礎能力の向上を図る機会」を拡大していくことだといいます。

なお、この認定制度における審査は外部有識者によって構成される審査委員会(3府省共同事務局)が実施し、その審査結果を踏まえた上で文部科学大臣が認定・選定を行うそうです。こういった取り組みからも、教育分野におけるAIの活用はますます加速していくことがお分かりいただけるでしょう。

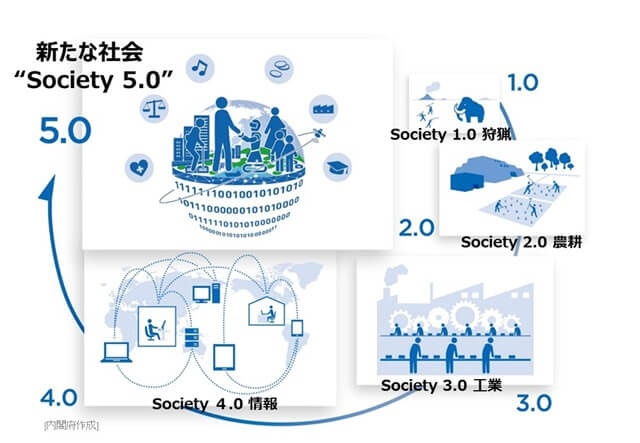

また、日本が目指すべき未来社会とされる「Society 5.0」で活躍する人材を育成するという意味でも、大きな価値をもたらす取り組みになるかもしれません。なお、以下の記事ではAI人材(AIを使う人、開発する人)について詳しく解説していますので、こちらも併せてご覧ください。

年収3000万円!AI人材とは?IT人材不足に対する国と企業の取り組み

政府は2019年に「AI戦略2019」という戦略目標を掲げました。経済産業省では、その構想に基づいて「AI人材不足解消」「AI人材育成」などの目的を達成するための「AI Quest」という政策を講じています。そして、2022年には「マナビDX(デラックス)」に生まれ変わり、誰でもデジタルスキルを学ぶことができる学習コンテンツが公開されています。

「マナビDX(デラックス)」は、すべての社会人にとっての必須スキルであるデジタルスキルに関するコンテンツが掲載されているポータルサイトです。「新しい知識・スキルを身につけたいが、何をどのように学べば良いのか分からない」という人に向けて、経済産業省で策定した統一基準(DXリテラシー標準)も掲載されています。

また、既に基礎的な知識・スキルを身につけている人向けの、実践的なコンテンツが公開されているのも特徴の一つです。今後はさらに掲載する講座数を増やしていくとともに、より複雑なビジネスの課題にもデジタル活用で対応できるよう、実践的な擬似体験学習や地域の課題解決プログラムなどを紹介していくといいます。

総務省でも、数理・データサイエンス・AI教育の支援が積極的に行われており、ますますAI活用が加速している状況です。

その一例としては、総務省で公開している自治体向けのAI活用・導入ガイドブックが挙げられるでしょう。名前からもわかるように、自治体におけるAI導入の手順が分かりやすく紹介されているガイドブックであり、既にAIを導入している自治体の活用事例も数多く掲載されています。効果的な取り組みが実施されている自治体のAI導入事例では、事業の概要をはじめ、AI導入によって得られた効果、取り扱っているデータ、各事例のポイントなどが分かりやすく掲載されています。AIの導入が済んでいない自治体のAI導入を加速させる効果的なコンテンツといえるでしょう。

自治体では、まだAIに関する知識を持たない職員も多く存在するため、一人ひとりのAIに関する知識を深めていく必要があります。少子高齢化に伴う人手不足が深刻化している昨今だからこそ、このような取り組みによってAIの導入を加速していくことには大きな意味があるのです。

全国高等専門学校ディープラーニングコンテスト(DCON)は、デジタル庁主催の令和4年度デジタルの日「good digital award」教育部門 部門最優秀賞を受賞したことで大きな注目を集めました。「DCON」は、高専生が日頃培った「ものづくりの技術」と、AI分野において特に成果を出す技術「ディープラーニング」の活用によって、企業の評価額を競うコンテストです。

デジタル庁では、「デジタル改革関連法案ワーキンググループ」で行われた議論を踏まえて、「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化」の実現を目的に、社会全体でデジタルについて定期的に振り返り、体験し、見直す機会として2021年から「デジタルの日」を創設しました。

「good digital award」の表彰は、「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化」という点で貢献している、または今後貢献し得る個人、企業・団体をデジタル大臣等が表彰するというものです。2022年9月9日に各部門の優秀賞が選定・公開され、その中からさらに選定される形で今回、各部門最優秀賞が発表されました。

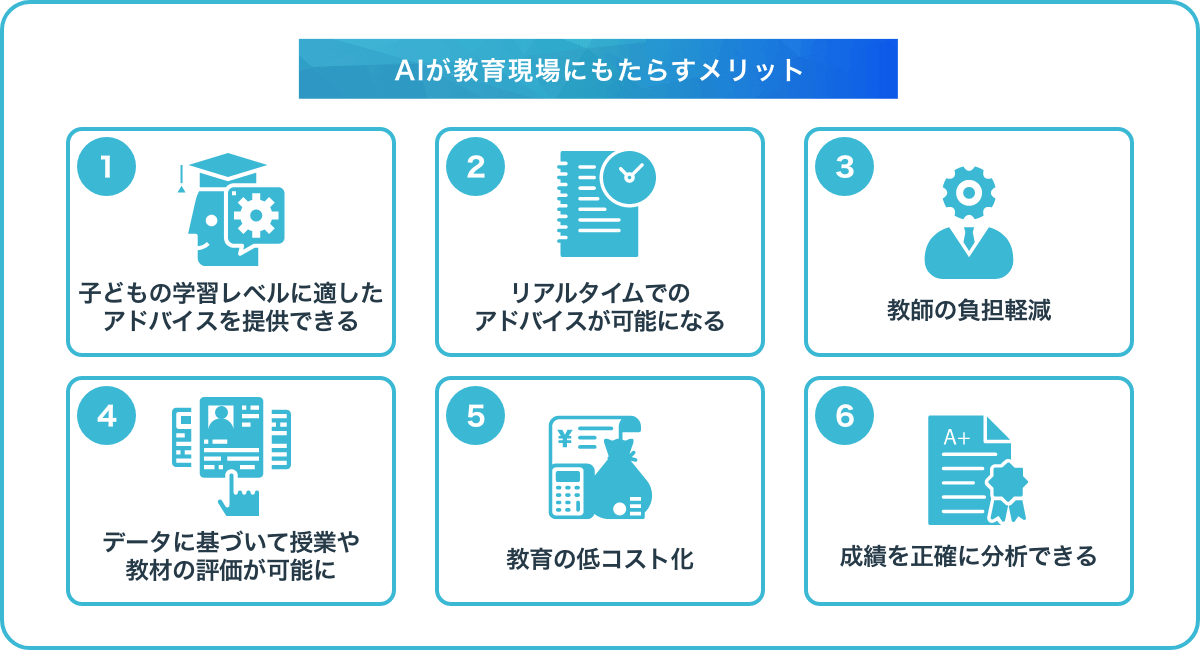

このように教育現場でも積極的に導入されつつあるAIですが、導入することによってどのようなメリットを得られるのでしょう。主なメリットとして挙げられるのは、以下の6点です。

それぞれのメリットについて、詳しくみていきましょう。

知識を吸収するスピードは一人ひとり異なるため、大人数の授業などでは各自の理解度に差が生まれてしまうことも少なくありません。そのような場合、「分からない部分を質問できずに授業に付いていけなくなってしまった」というケースが起こる可能性もあるわけです。

その点、AIを導入すれば学習の過程で頻繁に起こり得る「そもそも何が分からないのかさえ分からない」という状況でも、最適な道筋を示せるようになります。

AIを導入することで、「いま学習するべき内容」をリアルタイムでアドバイスしていくことが可能です。そのため、勉強に無駄なロスが発生するリスクを減らせます。もちろん、すでに学習している内容に関しても、より理解度を高めるためのフォローをしていくため、復習を兼ねた勉強なども効率良く進めることができるでしょう。

教師や塾講師などは、こうした「一人ひとりの学習状況に適した指導」を常に完璧に行っていくのは難い傾向にあるため、このようなタスクをAIに任せられるのは大きなメリットとなります。

教師には、点呼や試験監督、採点など、授業以外にもさまざまな業務が存在します。しかしAIを活用すれば、生徒の出席をカウントさせたり、試験監督や採点業務を自動化させたりすることができるのです。そのため、教師は授業の準備や生徒一人ひとりの指導など、AIに任せることのできない業務に集中できるようになるでしょう。

また、近年は長時間労働が問題視されており、特に教師は労働環境が過酷な職業として多くの人に認識されていました。しかし、AIを積極的に活用すれば教師の業務負担が減っていくため、教師を目指す学生などの「教師という職業に対するイメージ」もプラス方向に変わっていく可能性があります。つまり、教師の人手不足解消という面でも、大きなメリットが生まれる可能性があるのです。

AIは膨大なデータを蓄積すること、そして蓄積されたデータをもとに分析することが得意であるため、授業や教材の評価を行う際にも活用することができるでしょう。授業の理解度を定期的にアンケート形式で回答してもらい、データ化することで、教師自身の具体的な課題発見につなげられる可能性もあります。

こういった形でAIを活用することは、教師自身の成長にもつなげられる余地があるため、今後よりさまざまな部分でAIが導入されていく可能性は高いでしょう。

AIを活用することで、自動化できる業務が増えれば、人件費削減につなげられる可能性も生まれます。これまでは、さまざまな雑務もすべて教師が担当しなければなりませんでした。その結果、教師の負担増加につながってしまっていたわけです。

しかし、雑務などのAIに任せられる業務がすべて自動化されれば、教師への負担も軽減されるため、これまでのような「業務負担を教師の数でカバーする」という考え方自体が必要なくなります。そのため、教育の質を維持しながら、人件費削減による低コスト化が実現できるのです。

これまでは、教師自身が生徒一人ひとりの成績を付けていたため、必ずしも「平等に評価が下されること」が保証されているわけではありませんでした。教師も生徒と同じ人間である以上、客観的ではない「主観的評価」が下されてしまう可能性も否めないからです。

その点、AIであれば過去のデータをもとに成績を正確に分析するため、より平等に評価を下すことが可能になります。また、学力を上げるために必要なポイントも把握しやすくなるのです。より客観的かつ平等な評価が求められる部分こそ、AIに任せることで大きなメリットが得られるでしょう。

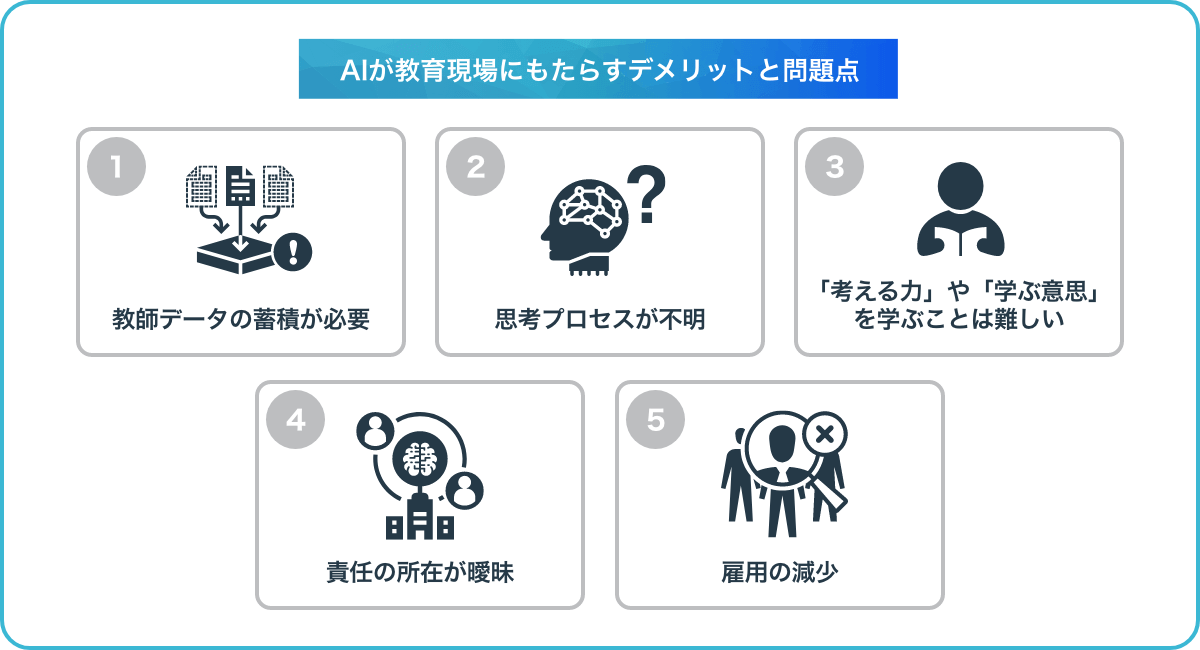

一方で、AIが教育にもたらすデメリットも存在します。主なデメリットとして挙げられるのは、以下の5点です。

これらのデメリットや問題点について、詳しくみていきましょう。

基本的にAIを活用する場合、テスト結果などの教師データをAIに学習させなければなりません。その教師データが蓄積されていなかったり、少なかったりすると、精度の高い分析や予測を行うことができなくなります。逆に、教師データが多く蓄積されるほど、より精度の高い分析や予測を行うことが可能になるため、高速な処理性能を持ったハードウェアが必要になるわけです。

そのため、教師データを蓄積するための時間が必要になること、ハードウェアを導入するコストが必要になることは、あらかじめ把握しておく必要があるでしょう。

AIを活用することで、さまざまな業務を効率化したり自動化したりすることが可能になります。しかし、AIの活用によって効率化を図れたとしても、その際の「AIの思考プロセス」を把握することはできません。そのため、仮にAIが不自然と思える評価を下したとしても、その評価を下すことになったプロセスを覗くことはできないのです。

思考のプロセスを説明できない状態のまま生徒に評価を下せば、当然生徒から疑問の声があがる可能性もあるため、AIに任せる業務を慎重に検討していく必要があるでしょう。

教育においては、物事を解決する方法を考える力や、授業の分からない部分を理解しようとする力など、能動的に物事を考える力を養っていくことも求められます。しかし、その道筋をすべてAIが提供してしまった場合、能動的に物事を考える力が失われてしまう可能性があるのです。そのため、「考える力」や「学ぶ意思」などをAIだけで育んでいくのは難しいでしょう。

多くの業務をAIに任せてしまった場合、教育現場でトラブルが発生したときの責任の所在が曖昧になってしまう可能性があります。そのため、AIを導入する際には、あらかじめトラブルが起きた場合の対処方法をしっかりと決めておくことが大切になるでしょう。

AIの導入によってさまざまな業務の自動化が可能になると、これまでのように教師の数で業務負担をカバーする必要がなくなります。そのため、雇用が減少する可能性も高まるでしょう。これは、教師を目指す学生にとって大きなデメリットといえるものです。

AIは、すでに小学校の授業でも活用され始めています。その代表例として挙げられるのが、学校法人加藤学園が運営する私立小学校の加藤学園暁秀初等学校です。加藤学園暁秀初等学校では、2020年の秋学期から株式会社グルーヴノーツが提供する「AI教育支援サービス」を導入しており、コンピュータ科において人工知能(AI)・プログラミングの授業が本格的に開始されています。

対象となるのは3〜6年生で、「生活や地域における問題をAI活用によって解決すること」を目指すAI×探究学習の授業が行われているそうです。

大阪府の四天王寺高等学校・中学校では、英語4技能の習得を支援するデジタル・ナレッジのAI教育ツール「トレパ」を導入しています。「トレパ」は、AIによる生徒の英語発話診断、英作文の文法判定、入力したテキストの読み上げといった機能で学習をサポートするというもの。

2018年2月に実施された実証実験では、AIが発音した問題文を生徒が聞き取り、適切な回答を発音します。その発音をAIが認識し、回答の意味が正解にどこまで近いかを判定するという授業が行われました。実際に出席した生徒さんたちは、AIの能力に驚いていたといいます。

Classi株式会社では、生徒の「効果的な学び」と教員の「働き方改革」を支援するため、長野県内の11校88クラスの生徒約3,500人を対象に、eポートフォリオとアダプティブラーニングの実践研究を2018年より開始しました。この研究は、ICTを積極的に活用した生徒が「新たな効果的な学び」を得られるのかという点や、生徒への指導内容・方法などについて研究するというもの。

また、校務にもICTを活用することで、教員の「働き方改革」を実現できるかどうか、そして教育的効果・費用対効果が高まるかどうか、といった点が測定されています。

大学入試においても、AIは積極的に活用され始めています。その一例として挙げられるのが、日本経済大学です。日本経済大学では、2021年度入学試験の内の「一般選抜オンライン入試」において、AIを活用した「オンライン試験監督システム」を導入しました。日本経済大学が導入したのは、と株式会社Edulabと株式会社旺文社が提携・サービス展開している「Check Point Z」というシステムです。

このシステムでは、試験中の受験者の様子を記録したり、PCの操作ログを記録したりすることが可能なため、AIと人による二重チェックが可能になります。そのため、受験中の様子をより厳しくチェックできるようになったそうです。

具体的な仕組みとしては、受験者の目線の動きを追うことができるアイトラッキングによって、不正行為を検知するというもの。人の目では見落としてしまうような行動も正確に捉えることが可能なため、目視によるチェックと合わせることで、より厳密な不正行為チェックが実現できるといいます。

近畿大学では、AI(人工知能)を活用した大学改革・業務改革を実施しています。近畿大学が導入しているのは、ワークスアプリケーションズが提供する「HUE(ヒュー)」という人工知能型の業務システムです。

これまで、人事給与、財務会計といった業務を別々のシステムで処理していたため、業務効率の低さが大きな課題となっていたといいます。そこで、この「HUE」を導入し、それぞれのシステムを統合することによって、バックオフィス業務を標準化できるようになったそうです。

近畿大学では、今後も積極的にAIを活用して単純な事務作業を軽減し、学生サービスや研究成果など、社会へ還元する取り組みを進めていくといいます。

家庭教師のトライでは、過去5年分の入試データをAIで解析し、志望校の受験に向けた最適な学習を実現できるシステムを提供しています。その仕組みとしては、トライが独自に過去問をAI解析し、その結果に基づいて旺文社の学習コンテンツを表示させるというもの。191大学の過去5年分の過去問を解析し、合格に必要な50問を一瞬で厳選してくれる仕組みです。

今後も過去問のデータは継続的に蓄積されていくため、よりAIの解析精度も高まっていくことが期待できるでしょう。

株式会社ObotAIは2021年12月6日から2022年1月31日までの約2ヶ月間、立教池袋中学校・高等学校のWebページ上にて、AIチャットボットの実証実験を行いました。

学校には、日々さまざまなお問い合わせが寄せられます。在学されているご家庭や、受験を希望されているご家庭から、学校生活のことや入試・進学に関することなど多岐に渡ります。学校側としても、このようなお問い合わせに1つ1つ丁寧に対応したいという思いはありますが、限られた時間の中での対応には限度があります。

今回、立教池袋中学校・高等学校にて、実証実験として導入をしたAIを利用することで、学校へ寄せられる問い合わせに24時間・365日対応ができます。コロナ禍で、学校見学等も制限されている中、知りたい情報を知りたい時に提供できることで、立教池袋中学校・高等学校への理解を深めていただけたらという思いからAIチャットボットを設置して効果の検証が行われました。

このような取り組みは、別の教育機関でも行われています。たとえば立命館大学と、立命館アジア太平洋大学では、深層学習と自然言語処理 (NLP) を活用した対話エンジン「BEDORE(べドア) Conversation」を導入・運用しています。立命館大学教務課では、電話やメールによる問い合わせ対応の4割削減を目指しながら、新たなICTの活用等により教育DXの推進を図っていく予定だそうです。

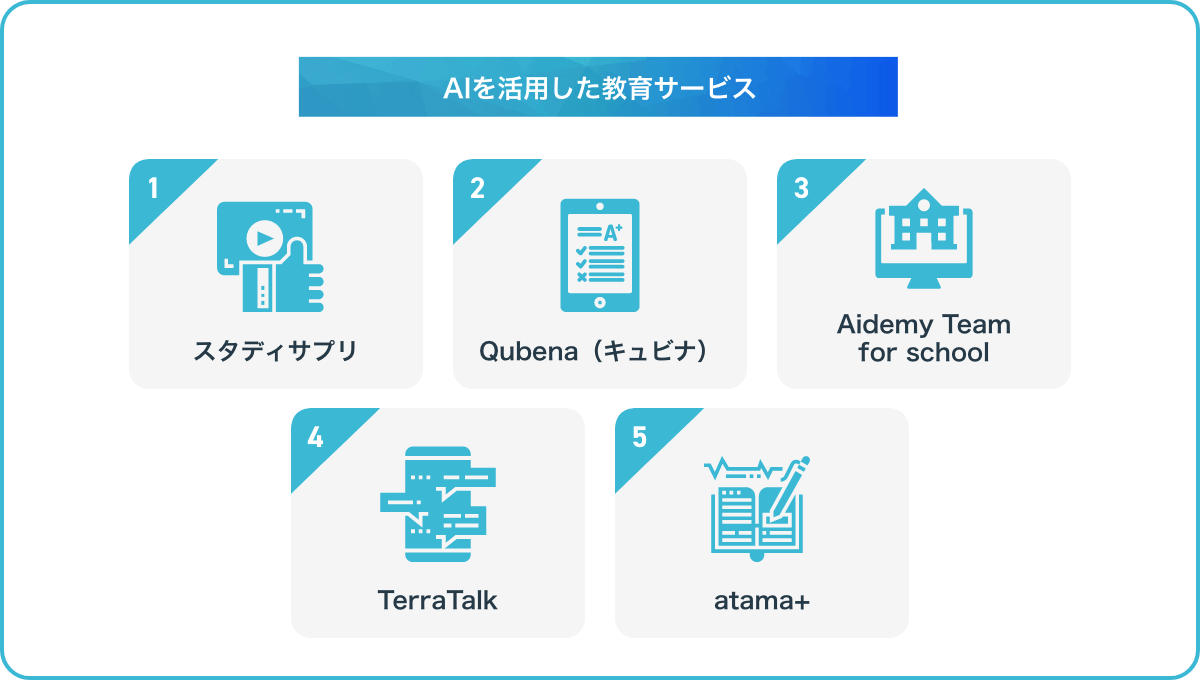

最近では、AIを活用した教育アプリ(教育サービス)も多くなってきています。ここからは、代表的な教育サービスの特徴を詳しく見ていきましょう。

スタディサプリは、リクルートマーケティングパートナーズが運営しているインーネット予備校サービスです。サービスが開始されたのは2011年ですが、当初は受験情報の提供が主なサービスでした。翌年の2012年から、スマホやパソコン向けのインターネット予備校サービスが開始されています。

大きな特徴としては、「動画で講義を受けられること」が挙げられるでしょう。生徒の学習状況を把握することができる「到達度テスト」も大きな特徴のひとつであり、最近は中学や高校などの教育機関でも利用され始めています。AIが活用されているため、蓄積したデータのディープラーニングによって分析を行い、生徒が解けない問題の予測を行うことも可能です。

Qubena(キュビナ)は、株式会社COMPASSが提供しているAI学習ツールです。タブレットで利用することができ、生徒の学習レベルに応じて最適な問題を出題してくれるのが大きな特徴です。正解できなかった問題をAIが収集し、間違ってしまう原因の解析を行います。そのため、子どもが問題を解くための道筋を示してもられるわけです。

なお、導入実験では14週間かかる授業の内容を2週間で終了させることに成功しています。

Aidemy Team for schoolは、AI人材プラットフォームを扱っている株式会社アイデミーが提供しているAI教育プログラムです。2018年5月から提供開始しており、教育プログラムのベースには「Aidemy」という、株式会社アイデミーが独自に作成した教材が使用されています。

また、Aidemy Team for schoolは教育機関向けに提供されているプログラムでもあるため、一学期だけの導入など柔軟な形で導入していくことも可能です。

導入した場合には、株式会社アイデミーのネットワークを活用した就職支援サービスも利用できるため、教育の先にある「就職」も見据えたサービスとして評価されています。

TerraTalkは、AIと会話しながら英語を学んでいくことができるAI学習アプリです。「聞く」「話す」「読む」「書く」という4つのスキルを鍛えることができ、シチュエーションに応じた100以上のコースで英語を楽しく学べます。

法人や教育機関向けのプランも設けられており、実際にTerraTalkを導入している教育機関も多いため、受験を見据えた勉強を目的とする導入も効果的といえるでしょう。

タブレット型AI教材の「atama+」は、生徒ごとの学習状況をAIが判別し、ここの専用レッスンを提供するツールです。中高生の基礎学力をつけることを目的としています。

生徒の理解度やミス、学習履歴、集中度などをリアルタイムで判断し、学習効果が最も高い最短カリキュラムを提案します。また、ミスの傾向を分析し、その箇所だけ繰り返し学習することも可能です。

大手塾で次々と採用が決まり、トップ100の塾のうちすでに約2割に導入されているといいます。2018年3月時点で100教室だった導入実績は500教室に急拡大。150教室ほどで導入待ちの状況となっているそうです。

採用が増えている理由はその効果にあります。例えば、学習指導要領で規定されている数Iと数Aの授業時間は合計175時間ですが、「atama+」を使うと31時間(数Iが16時間、数Aが15時間)で学習可能になるといいます。

また、「atama+」で2週間勉強した生徒の得点伸び率の平均が約1.5倍になるといった成果も見られています。

国内EdTechの本命とみられる同社は、ジャフコとDCMベンチャーズが運用するファンドから15億円の資金調達に成功し、累計調達額は約20億円に達しています。

この調達資金でさらなる開発を進めるとしており、現在提供している高校生向けの数学、英文法、物理、化学と中学生向けの数学に加えて、今後は中学生向けの英文法や理科、高校生向けの英語読解・英単語なども提供していくそうです。

教育分野へのAIの導入には、メリット・デメリットのそれぞれが存在することがお分かりいただけたかと思います。AIを導入することで多くのメリットを得られるわけですが、だからといって教師(人間)の役割がなくなることはありません。

なぜなら、子どものモチベーションを引き出したり、創造性を養ったりしていくことは、AIの得意とする分野ではないからです。直にコミュニケーションを取り、一人ひとりの「個性」を理解した上で、子どもに寄り添った教育を行っていくことも大切になります。

だからこそ、今後はAIに任せるべき部分と、AIに任せるべきではない部分の棲み分けを明確にしていくことが大切になるでしょう。先ほどもご紹介したように、学習していく中での一人ひとりの理解度には差が生まれるケースがあるため、それぞれの理解度に合わせて最適なアドバイスをしていく必要があります。

そのような学習におけるアドバイスをする際には、AIを最大限活用していく価値があるでしょう。

そして、AIの活用によって教師の負担が軽減されれば、その分、子どもの創造性や道徳性などを養っていくための時間を確保できるようになります。このような形でAIと教師(人間)の棲み分けを明確にしていくことが、教育分野の質の向上にもつながっていくのではないでしょうか。

AIについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説

AI Questは、課題解決型AI人材育成とも呼ばれる政策であり、学習時間の短縮や、即戦力のある人材を育成することが主な目的です。

中国では、エドテック(EdTech)が急成長を見せていることから世界中でも大きな注目を集めています。エドテックとは、EducationとTechnologyを組み合わせた造語です。「教育にテクノロジーの力を入れることでイノベーションをもたらすこと」を指す言葉と考えれば分かりやすいでしょう。

AIが教育現場にもたらすメリットとして、以下が挙げられます。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら