生成AI

最終更新日:2024/02/01

RPAとExcelマクロの違い

RPAとExcelマクロの違い

ホワイトカラーの業務効率化の切り札として注目を集めるRPA(Robotic Process Automation:ロボティック・プロセス・オートメーション)。

「Excelのマクロ機能なら使ったことがあるけど、どう違うの?」と疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。今回は、RPAとExcelのマクロの違いについて比較できるようまとめました。

RPAについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

RPAとは?導入によって期待できる6つ効果と自動化できる5つ業務

マクロとは、マイクロソフト社のOffice製品に搭載された機能で、例えばExcelでの作業内容を記録させることで、自動化できるというものです。とくにプログラミングの知識なども必要なく、作業の効率化を図ることができます。具体的には、「マクロの記録」というボタンをクリックした後の操作が、「VBA(Visual Basic for Applications)」というOffice製品でマクロ開発を行うプログラミング言語のコードとして記録されます。そして、その記録された操作を自動的に行います。これがマクロ記録の仕組みとなりますが、実際に単純な集計作業など、マクロで自動化しているという方も多いのではないでしょうか。

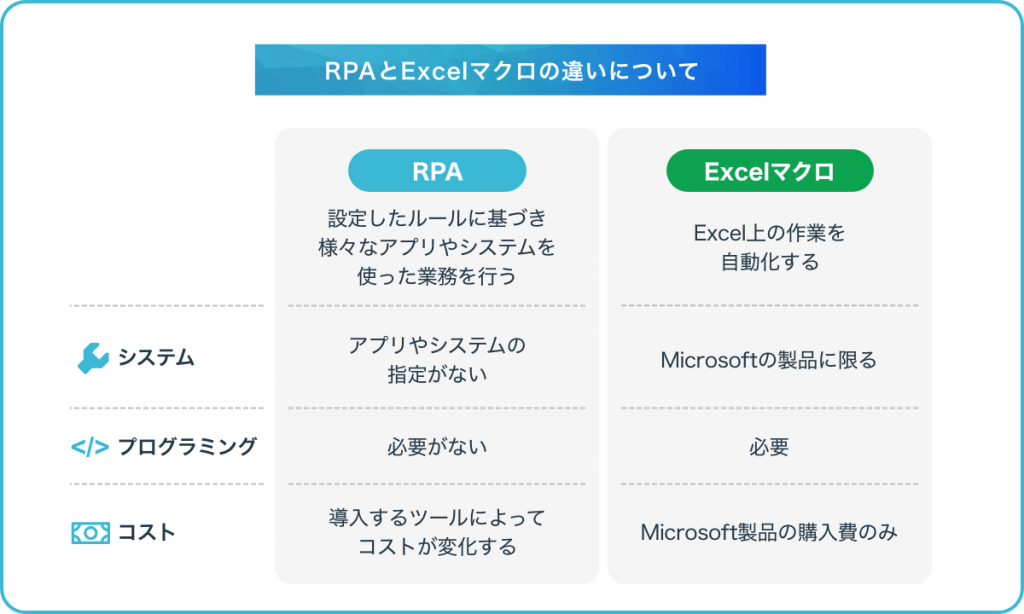

一方、RPAはマクロよりも利用用途が広く、パソコン上で人間が行う作業であればほぼ自動化できると考えてよいでしょう。パソコン上でさまざまな業務をこなすとき、1つのソフトウェアだけで完結することはほとんどないでしょう。例えば、Excelで集計した表をワードの報告書に貼り付け、メールやグループウェアで共有する……というように、複数のソフトウェアを経由することも珍しくありません。

RPAでは、こうした複雑な手順の作業も自動化できます。また、マクロの場合、Office製品での連携であれば可能ですが、Office製品以外との連携は難しいというデメリットがあります。そのため、ExcelをはじめとするOffice以外のアプリケーションを使用して自動化を図りたい場合などは、RPAのほうが適しているといえるでしょう。

先ほども少しご紹介しましたが、Excelマクロを利用するには2通りの方法があります。1つはレコーディング機能を使って作業内容を記録する方法、2つ目はVBA(Visual Basic for Applications)を使ってプログラミングするという方法です。

例えば、あるセルの数値をコピーして他のシートに貼り付ける、という作業をレコーディングする場合、全ての処理をまず手動で行い、記録させなくてはなりません。

何百列もの数値があった場合、レコーディングするだけで気の遠くなるような作業となり、もし手順を間違えてしまったらその通り記録されてしまい、正しい数値は出せません。コピペ作業を1回だけ行い、その繰り返し作業として複製したい場合は、VBAを使ってプログラムを書く必要があります。簡単なプログラムとはいえ、プログラミング経験のない人には難しく、作業時間も大幅にかかってしまう可能性が高くなります。

一方、RPAは基本的にプログラミングをせずに、複雑な作業が可能です。

もちろん、RPAそのものに表計算機能や文書作成機能はついていませんので、RPAを導入したからといってOffice製品そのものの代替ができるわけではありません。また、RPAの強みとして昨今注目されているのが、AI・人工知能との連携です。RPAやマクロで自動化できるのは主に、作業手順が決められた定型作業ですが、これをAIと組み合わせることで、非定型作業まで自動化できる可能性が高まるのです。

RPAは、自動化レベルごとに三段階に分かれるとされています。現在のRPAの大半は「クラス1」というレベルで、定型業務に対応しています。次段階の「クラス2」は、AIと連携して一部非定型業務が自動化されるようになります。そして最終段階の「クラス3」では、より高度なAIを活用し、業務の自動化だけでなく意思決定まで担えるようになると期待されているのです。

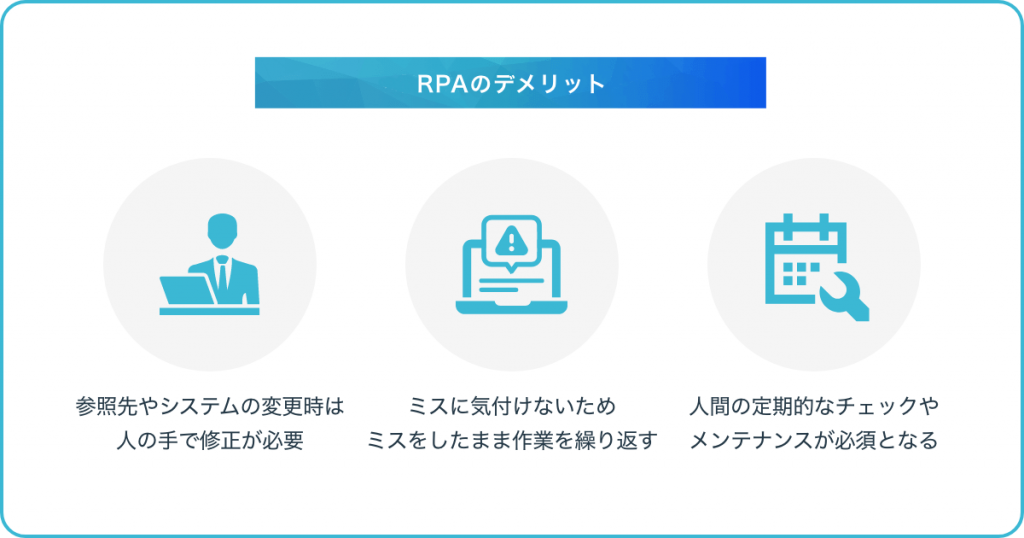

RPAには、マクロにはない魅力が数多く存在することがお分かりいただけたかと思います。ただ、そんなRPAにもデメリットが存在しないわけではありません。たとえばバックオフィス業務において、参照先やシステムといった情報の変更が発生した際、人の手によって修正を加えなければ、ロボットはこれまでの指示通り動き続けてしまいます。

その修正作業を怠ってしまうと、過去の情報をもとにロボットが作業を続けてしまう可能性があるわけです。そのミスに気付くのが遅くなってしまえば、修正を行う作業に大量の時間を割かなければならなくなる可能性も否めません。

そのため、「RPAは放ったらかしでも大丈夫」という認識でいた人からすれば、この点はデメリットといえるのではないでしょうか。RPAを活用する際にも、人の手によるチェックやメンテナンスは必要になりますので、その部分をしっかりと把握しておくことが大切になります。

RPAを導入しても、放ったらかしで業務を自動化できるわけではありませんが、多くの業務を自動化できるため、業務効率化を課題としている企業にとっては多くのメリットがあるといえるでしょう。

特に昨今は、働き方改革が進められていることもあり、従業員一人ひとりの負担を軽減させなければなりません。そのため、長時間労働で生産性を高めるという考え方は現実的ではなく、「限られた時間で効率的に業務を進める」といった考え方が重要になるのです。

その点、RPAはさまざまな業務を代わりに行ってくれるわけですから、まさに最適な存在といえるのではないでしょうか。また、RPAの活用によって従業員一人ひとりの負担が軽減されれば、従業員のモチベーション向上につなげられる可能性も生まれます。社内全体でモチベーションが高まれば、生産性向上も期待できますので、企業としてRPAを導入することには非常に多くのメリットがあるのです。

なお、RPAの導入に前向きではない人の中には、「ロボットの導入によって人の仕事が奪われてしまうのではないか」といった心配をされる方も多いのですが、RPAがすべての業務を代行できるわけではありません。少なくとも、RPAを運用するためには、人による定期的なメンテナンスやチェックが必要になりますので、完全にRPAが仕事を代行する状況にはならないでしょう。そのため今後は、RPAを上手く使いこなしながら、状況に応じた柔軟な行動を取れる人が重宝される時代になっていくかもしれません。

RPAの実際の導入例については、下記の記事で詳しく解説しています。

RPA導入成功事例5選!業界・業種別の課題や業務効率化の実績を解説

RPAはAIとの連携も可能なため、マクロよりも高度な作業を自動化させることができます。そのため、これまでマクロに頼っていた企業も今後RPAの導入を検討していく機会が増えていくでしょう。

しかし、最近はさまざまなRPAが存在しているため、しっかりと比較検討した上で導入しなければコストに見合ったリターンを得られなくなってしまう可能性があります。それこそ、マクロで業務が完結するのであれば、あえてRPAを導入する必要はありません。また、マクロのほうがコストも安く済ませられるため、一概にRPAの導入がすべての面においてプラスになるとは限らないのです。

とはいえ、RPAの導入によってこれまでの何倍以上もの業務効率化を図れるというケースも多々あります。そのため、まずは社内で話し合いの場を設けた上で、「RPAに任せるべき業務は何なのか」をしっかりと洗い出していくことが重要になるでしょう。

もちろん、これまで通りマクロで業務を完結させられるものがあるのであれば、無理にRPAへと移行させる必要はありません。最近では無料トライアル期間を設けたRPAツールなども多く存在しているため、それらを試しに使用した上で判断していくのもひとつの方法といえるでしょう。

では、RPAの活用に適しているのは具体的にどのような業務なのでしょうか。ここからは、RPAの活用に最適な業務について詳しくみていきましょう。

マクロの場合、Office製品以外と連携させるのが難しいというデメリットがありますが、RPAであれば幅広い連携が可能です。そのため、「外部システムとの連携」「データベースとの連携」「ファイル連携」「API連携」「Webアプリケーション連携」といったものが必要になる業務に関しては、RPAの活用が向いているといえるでしょう。

RPAには、大量のデータをスピーディーかつ正確に処理できるという特徴があります。そのため、金融業界や通信業界、そして小売業界などにおいては、システムを跨いだデータ管理が業務に活用されている傾向にあります。

したがって、RPAは金融業界における審査・照会業務、小売業における在庫確認・売り上げ確認業務など、大量のデータが必要となる業務に適しているといえます。

具体的な業務ではありませんが、プログラミングに関する専門知識を持った担当者がいない場合には、RPAを活用すると問題解決のスピードが上がります。

マクロを活用して業務効率化を図るためにはVBA(Visual Basic for Applications)の知識が必要になるため、経験の浅い担当者ではマクロの活用も難しいかもしれません。その点、RPAであればプログラミングを学ぶ手間が省けるので、専門知識を持つ担当者がいない場合でも問題なく業務効率化が図れます。

また、仮にマクロの導入を行うことができたとしても、定期的なメンテナンスは必要になります。メンテナンスの際にVBAの知識を持った担当者がいなければメンテナンスを行うことができませんので、リスクを伴うでしょう。

調査会社のガートナージャパンが2017年5月に実施した調査 によると、RPAを「既に導入済み」と回答した企業の割合は全体の14.1%にすぎません。同社のアナリストも、現状のRPA製品について、「AIや機械学習テクノロジを実装している製品は極めて少なく、本格的な実装と利用はこれから」だと指摘しています。

一方で、市場調査会社のITRのように、 国内のRPA市場は今後急速に参入が進み、2022年度の市場規模は400億円、年平均成長率(CAGR 、2017~2022年度)は62.8%という予測もあります。実際にRPAを導入して一定の成果を上げている事例も少しずつ増えてきている状況です。

その一例として、JFEスチール株式会社のケースが挙げられます。同社は、定型的な作業にRPAを活用したことによって、これまで約2,400時間かかっていた定型作業を600時間にまで削減することに成功したそうです。これにより、同社が掲げている「労働の質を高めることで会社としての競争力を向上させるとともに、社員のライフワークバランスをより向上させる」といった目標の実現に近づくことができたといいます。

こういったRPAの利用範囲の拡大と普及は今後、AIとの連携にかかっているといっても過言ではありません。その点が、RPAとExcelマクロの最大の違いといえるのではないでしょうか。

何よりRPAには、単調な業務、単純作業などといった、社員のモチベーションを低下させかねない業務を自動化させられるという強みがあります。

AIとの連携により、その精度もさらに向上させることができるため、優秀な人材の創造性を生かせる環境づくりを進めていく上でも、RPAの利用範囲の拡大と普及は極めて重要なタスクとなるでしょう。これからのRPAのさらなる進化に期待が集まります。

AIについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら