生成AI

最終更新日:2025/03/31

第3次AIブームといわれる現代において、多くの業界がAIを導入し始めています。そしてそれは、音楽業界も例外ではありません。近年は、音楽業界においてもAIが積極的に活用され始めており、特に「作曲」という分野でAIが存在感を増している状況なのです。

今回は、昨今注目を集めている「自動作曲AIソフト」の仕組みや特徴に加え、代表的な自動作曲AIソフトを紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

音声認識の仕組みとAIについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

音声認識の仕組みとは?AIとの関係性や活用例をわかりやすく解説

音楽業界における作詞、作曲といったものに対して、「人間の感性が重要視される領域であるためAIが介入するのは難しいのではないか」といった印象をお持ちの方も多いのではないでしょうか。しかし、近年はAIの技術が発達したことにより、作詞や作曲の一部をAIが担うことも可能になってきているのです。

そもそも、作曲には「スケール(調)」「コード(和音)」「メロディ(旋律)」という3つの重要な要素があります。そして、現代ではこの3つの要素に加えて「ジャンル」「サウンド」という2つの要素があり、主に5つの要素によって成り立っているわけです。

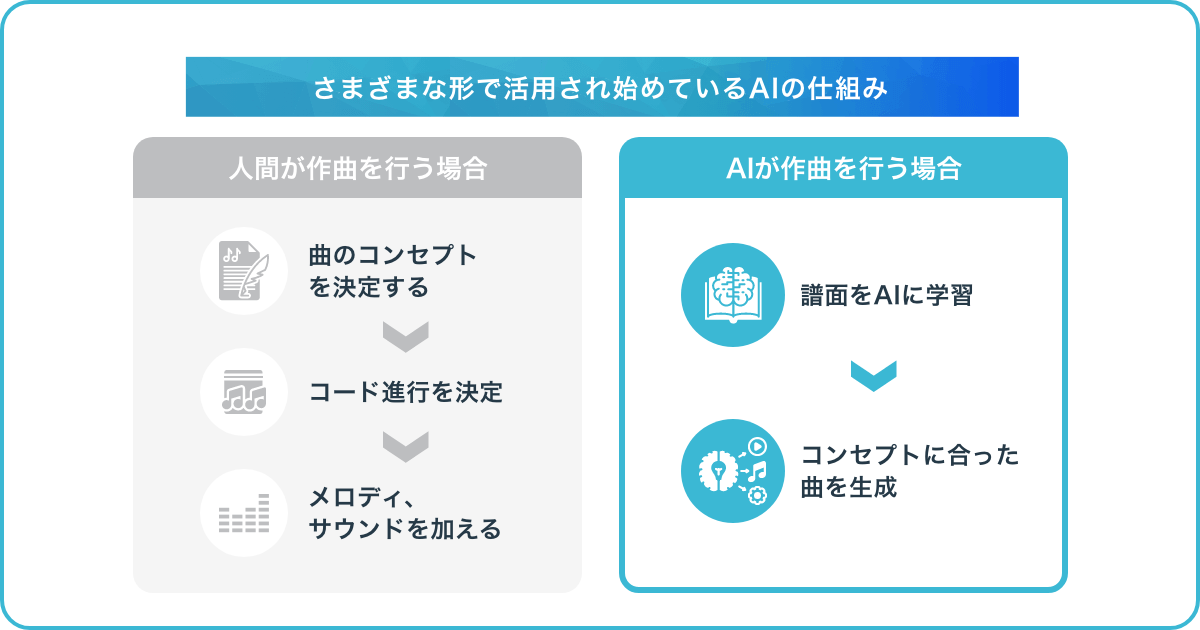

これまで、人間が作曲を行う場合は、初めに音楽理論を頭で把握し、曲のコンセプトを決定する作業から進められていました。その次に、曲調を決めた上でコード進行を決定していくわけです。そして、そのコードにメロディ、サウンドを加えることによって、初めてひとつの曲が完成することになります。

一方、AIが自動作曲を行う場合は、まず初めに大量の譜面をAIに学習させていくところから始まります。学習させることで、コードのパターンをAIに記憶させるわけです。そして、曲調のような一定の指示をAIに出すことによって、AIは学習したデータをもとに作曲作業を行っていきます。基本的に、作りたい曲のコンセプトさえ定まっていれば、AIは作曲の3要素の「スケール」「コード」「メロディ」を網羅することができてしまうのです。

このように言われると、既にAIだけで楽曲制作を行える状況が生まれているように思えるかもしれませんが、人間よりもAIが優れているとは言い切れません。先ほどご紹介したように、現状では「AIに譜面のパターンを学習させる」という作業が大前提として必要であり、そのパターンをもとにした楽曲しか作ることはできないからです。

そのため、一流の作曲家が行っているような、「これまでにない独創的な音楽を創り上げる」といった作業を、AIだけの力で実現するのは難しいと言わざるを得ないでしょう。むしろ、自動作曲された曲のメロディが単調になってしまうケースも少なくないため、まだまだ改善の余地がある分野といえるかもしれません。

最近では、さまざまな企業が「音楽」という分野でAIを活用し始めています。その代表例として挙げられるのが、ヤマハの歌声合成技術「VOCALOID:AI」です。ヤマハでは、深層学習技術(ディープラーニング)を使った歌声合成技術によって、故人である美空ひばりさんの歌声を再現する取り組みを支援しました。

このプロジェクトはNHK主導のもと進められたもので、没後30年を迎え、歌謡界のトップを走り続けた絶世のエンターテイナー、美空ひばりさんの新曲ライブを具現化するために最新のAI技術が活用されています。具体的には、4K・3Dの等身大のホログラム映像によってステージ上に本人を出現させ、そのホログラム映像に合わせて、秋元康さんがプロデュースした新曲を「現代のAI(人工知能)技術」を用いて美空ひばりさんの歌声で再現するというものです。

ヤマハは、このプロジェクトにおいて、ボーカルパートおよび曲中のセリフパートを制作する役割を担ったといいます。制作には、最新の歌声合成技術である『VOCALOID:AI』が活用され、美空ひばりさんの歌声や歌い方、話し声の特徴などを、できる限り忠実に反映させたボーカルパート・セリフパートを作成したそうです。

このボーカルパート・セリフパートの制作には、近年凄まじいスピードで進化を遂げている深層学習技術(ディープラーニング)が使用されています。その最新技術を活用することで、昭和歌謡界を代表する歌手を蘇らせるという挑戦的な取り組みを成功に導くことができたのです。

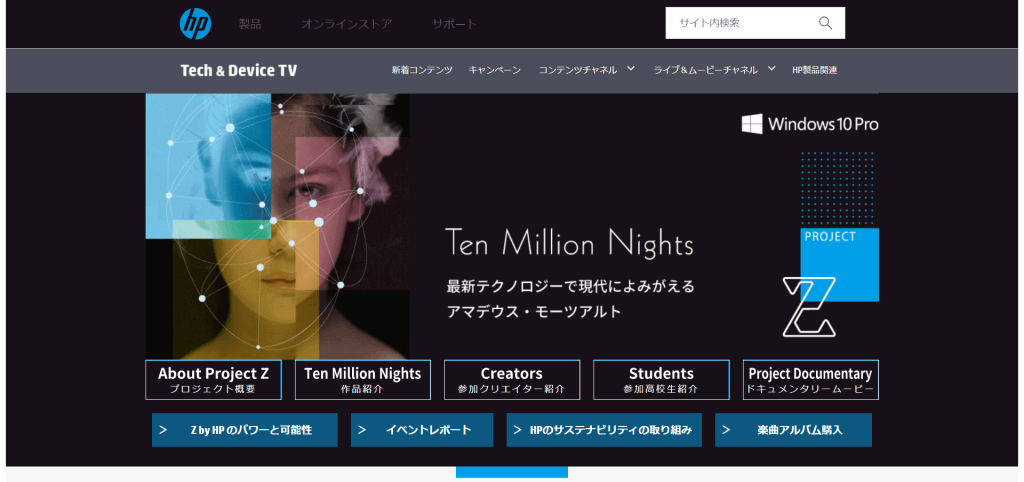

2019年6月に開催された「宣伝会議 インターネット・マーケティングフォーラム2019」では、AIでモーツァルトの新曲を生み出す「Project Z」という取り組みの成果が発表され、大きな注目を集めました。

この取り組みでは、日本HPの協力を得て、3名のクリエイターと18人の現役高校生が、AIをはじめとする最新のテクノロジーを駆使することで、現代にモーツァルトを蘇らせたのです。できあがったのは、AIによって作り出されたモーツァルトの新曲に、最先端の映像やオーディオなどを融合させたものであり、超高精細映像である「8K映像」と、リアルタイムで映像を生成する「リアルタイムレンダリング」を組み合わせた映像表現には、大きな注目が集まりました。

AIが作曲を行うためには、当然学習データが必要になります。しかし、ただ適当に楽曲を学習させるだけでは調が揃わず、曲として成立しません。そこで、100曲ほどのメロディーラインを抽出し、転調するところを切ったりすることで、80個ほどのストリーミングデータを作ることに成功したそうです。これは非常に時間がかかり、泥臭い作業だったといいます。

ちなみに、「Project Z」ではモーツァルトの新曲が生み出されましたが、Google検索ページトップのロゴをその日に合わせて変更する「Google Doodle」では、ヨハン・セバスチャン・バッハの生誕334周年を記念し、AIを活用してバッハ調の作曲を楽しむという取り組みが行われました。今後も、さまざまな作曲家の楽曲がAIによって新たに生み出されるかもしれません。

最近は、自動作曲を行えるAIソフトも多くなってきています。ここからは、いくつか代表的な自動作曲AIソフトの機能や特徴などを詳しく見ていきましょう。

Amper Musicは、無料アカウントを作成するだけで、AIが自動作曲を行ってくれるAIソフトです。使い方としては、まず作曲したい曲のジャンルを選択し、曲の雰囲気や長さなど、細かい指示を行っていきます。それらの指示を終えれば、あとはAIが学習したデータを参考にして、指示に沿った楽曲を自動で作ってくれるという仕組みです。作成された楽曲はフリーで使用することができるという点は大きなメリットのひとつといえるでしょう。

ちなみに、Amper Musicには有料のPro版も設けられており、こちらはユーザーが編曲を行える機能が備わっています。また、曲中で使用する楽器の指定なども行うことができるので、より本格的にAI自動作曲を活用していきたい場合におすすめです。

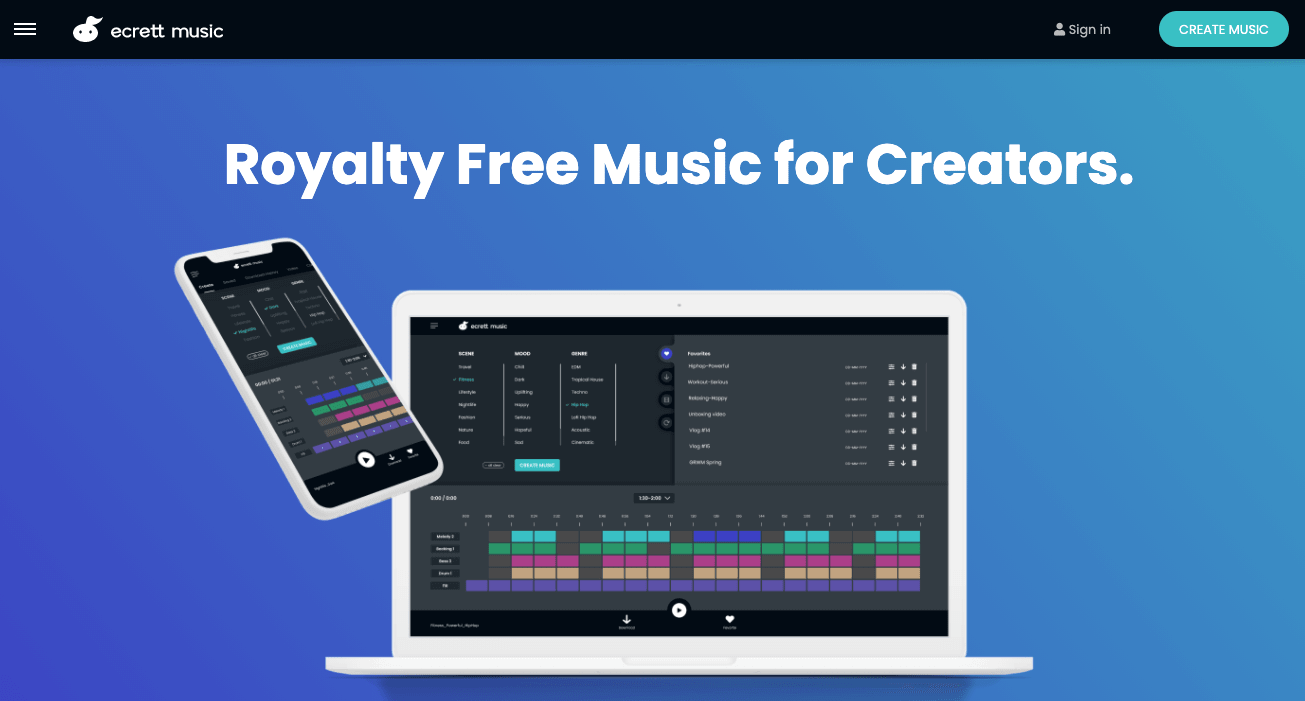

Ecrett Musicは、直感的なインターフェースを備えている使い勝手の良いAI作曲サイトです。さまざまな機能や特殊効果が備わっている点は大きな特徴といえるでしょう。「旅行」「冒険」「ファッション」といったシーンを選んだり、「テクノ」「ヒップホップ」といったジャンルを選んだりすることもできるため、イメージに近い楽曲を作りやすいサイトといえるでしょう。

こちらも無料で利用することができますが、より本格的に利用したい場合には、音楽の商用利用が可能になる有料版(Individual)がおすすめです。

Amadeus Codeは、スマホで手軽に作曲を行うことができるAI搭載型のアプリです。AIが学習するコードは毎日更新されるため、常に新しい曲と出会うことができます。

そんなAmadeus codeは使い方もシンプルで、はじめにビートのパターンを指定し、ベースとなる楽曲の選択を行います。このシンプルな操作だけでAIが自動でメロディを作曲してくれるので、簡単なメロディを作成したい場合などにおすすめです。

Humtapは、迅速かつ簡単に音楽を制作することができるAI搭載型のアプリです。ユーザーが生声でハミングするだけで、AIがさまざまな楽曲を使用しながら作曲していきます。ボーカルを追加したり、スマホの画像やビデオをアップロードして音楽を追加したりすることもできるため、より多様なスタイルで作曲を行うことができるでしょう。

AIVAは、広告や映画などの音楽を制作した経験があるAIVA Technologies社が提供しているAI作曲ツールです。非営利目的であれば、作曲した楽曲を自由に使うことができるため、趣味の範囲で音楽を制作したい場合などに有効活用できるツールといえるでしょう。

無料版でも問題なく使用することができますが、有料版にアップグレードすると、より専門的な機能を多く利用することができるようになります。

Computoserは、伴奏やドラム、楽器などの組み合わせによってオリジナルの楽曲を作成することができるAI作曲サイトです。分かりやすいインターフェースなので、初めて利用する形でも手軽に作曲を行うことができます。また、生成された音楽に関しては、再生後に「Good」「Bad」のいずれかで評価することができ、この評価がAIのアルゴリズム改善につながっていくそうです。

SOUNDRAW株式会社では、AI・人工知能が作曲を行うサービス「SOUNDRAW」を2020年9月より提供開始しています。この「SOUNDRAW」というサービスでは、AIによって無数に生み出されるフレーズを組み合わせ、楽曲の尺や構成、楽器、テンポなどを自由にカスタムすることによって、オリジナル楽曲を簡単に制作することができます。

これまで多くのクリエイターは、コンテンツに最適な楽曲を選定するのに多くの手間と時間を要している傾向にありました。しかし、「SOUNDRAW」のようなサービスを活用することで、YouTubeや動画広告、Podcastといったコンテンツに最適な音楽をより簡単かつ短時間で制作できるようになるのです。

ちなみに同社は、2020年6月に「SOUNDRAW」のβ(ベータ)版を提供開始し、それ以降も機能の改善や楽曲ジャンルの追加など、積極的にサービスの向上を行っています。今後も楽曲バリエーションが継続的に追加されていくそうです。

テスラの創設者であるイーロン・マスク氏などが設立に関わった「OpenAI」という人工知能研究の非営利団体では2020年5月に、ジャンルとアーティストを選ぶだけで作成・作曲を自動生成する技術「Jukebox」を発表しました。

この「Jukebox」では、インターネットをクロールすることで収集した約120万曲(うち60万曲は英語)のデータセットを作成し、それに対応する歌詞、LyricWikiからのメタデータとペアにします。このメタデータには、アーティスト名やアルバムのジャンル、曲が発売された年など、各曲に関連する共通のムードやプレイリストのキーワードなどが含まれています。

また、大きな特徴として、音の増減といったデータだけでなく「その曲が生まれた年」「アーティスト」「ジャンル」といったメタデータとともに学習することで、楽曲を構成する要素の特徴まで学習できるという点が挙げられるでしょう。この技術により、Jukeboxでは学習したデータからアーティストの傾向を分析し、ジャンルごとに分類することが可能になっているのです。

ちなみに、関連性の強いアーティスト同士は近くに表示されるという仕組みも備わっており、ジャズで有名なTommy DorseyとGlenn Miller、ロックバンドのColdplayとRadioheadなどはほぼ重なって表示されます。この結果からも、高い制度でジャンルごとの分類が行えていることがお分かりいただけるのではないでしょうか。

また、2020年5月時点では約半数のデータが英語の楽曲となっていましたが、今後は他の言語や特定地域の音楽なども積極的に取り扱っていく予定だといいます。作成・作曲が自動化される日は案外近いかもしれません。

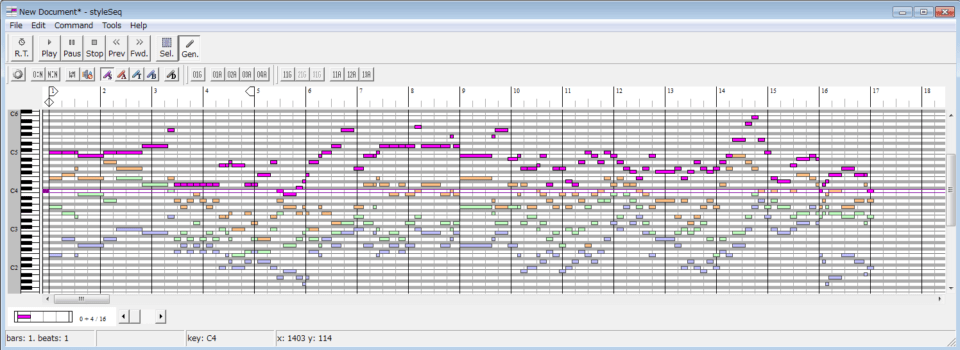

styleSeqは、ある旋律をインプットとし、それに対する対旋律をアウトプットすることを目的とした自動作曲ソフトです。このソフトでは、「新しいメロディの想起」「与えられたメロディへのハーモニーの付加」「ドラムパターンの生成」などが行えます。

また、MIDIファイル形式でファイルの読込み、ファイルの保存を行うことができるのも特徴のひとつです。さらに、リアルタイムなデータの演奏をチェックしながら、GUI上で編集を行うこともできます。

Orb Producer Suite は、AIを使用した自動作曲ソフトで知られるHexachords社が販売するOrb Composerの新商品として新たにリリースされたものです。AI音楽アシスト機能をDAWで利用することができる「VST/AU対応の4つのプラグイン」がセットになっています。

なお、価格は99ユーロ(約11,500円)となっており、非常にリーズナブルです。

今後、AI・人工知能が作曲を行う機会は増加していくことが予想されますが、AI・人工知能が作った音楽の著作権はどのようになるのでしょうか。結論からいえば、完全にAIで作曲された楽曲に関しては著作権がありません。AIが作曲した楽曲に著作権を認めてしまった場合、人の芸術活動を破壊してしまう可能性が高いからです。

AIは、人間よりも素早く大量の楽曲を作り出すことができます。そのため、もしAIに著作権が認められた場合、「先にAIで大量の楽曲を制作しておく」ということも可能になってしまうのです。仮に、誰かがオリジナルで作曲した楽曲がヒットしても、「これはAIが作曲した楽曲に似ているから著作権侵害です」と言われる可能性も高まってしまいます。

このような側面もあることから、基本的にAIの著作権は認められないことになっているわけです。ただし、著作権が認められないのは、あくまでも「AIのみで作った楽曲」であり、「AIを道具として利用しながら人間が作った楽曲」に関しては人間に著作権が認められます。

今回は、自動作曲を行うAIについて詳しくご紹介しました。AIが人間のように独創的な音楽を作曲するのはまだ難しいと言わざるを得ませんが、過去のデータを参考にして作曲を行うこと自体は可能になっています。

そのため、作曲をサポートする存在としてAIが重宝されるようになる可能性は十分に考えられるのではないでしょうか。また、AIの技術は今後さらに発展していくことが予想されますので、どのような形でAIが音楽業界に貢献していくのか、ますます目が離せません。

AIソリューションについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

AIソリューションの種類と事例を一覧に比較・紹介!

音声認識について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

音声認識とは?AIを使った仕組みや特徴をわかりやすく解説!無料製品や事例も紹介!

ヤマハの歌声合成技術「VOCALOID:AI」が挙げられます。ヤマハでは、深層学習技術(ディープラーニング)を使った歌声合成技術によって、故人である美空ひばりさんの歌声を再現する取り組みを支援しました。

完全にAIで作曲された楽曲に関しては著作権がありません。AIが作曲した楽曲に著作権を認めてしまった場合、人の芸術活動を破壊してしまう可能性が高いからです。

下記などのソフトがあります。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら