生成AI

最終更新日:2024/04/11

日々進歩を遂げているAI・人工知能の技術。さまざまな業界で導入が進んでいる状況ですが、最近は一般家庭の食生活にもAIが活用され始めているのをご存知でしょうか。健康を維持する上で重要な「食生活」をAIがサポートすることで、私たちの生活がより豊かになり始めているのです。

では、具体的にどのようにAIが活用されているのでしょうか。今回は、食生活の改善を提案するAIの仕組みやメリットなどを詳しくご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

AIの活用事例について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

AI・人工知能の利用例を解説!機械学習を活用した身の回りの実用例

毎日栄養バランスの整った食事を考えるのは決して簡単なことではありません。実際、自分の毎日の食事がどのような栄養バランスになっているのか、把握できていない人も多いのではないでしょうか。しかし、最近では毎日の献立を提案してくれるスマートフォンアプリなども多くなってきているため、栄養バランスの管理が行いやすくなってきているのです。

その代表例として、株式会社ライオンが提供している「リード レシピアシスタント」というスマートフォンアプリが挙げられます。この「リード レシピアシスタント」は、LINEで食材の画像やテキストを送信するだけで、AIがその食材を使ったレシピを提案してくれるというもの。

また、食材を送信するだけでなく、「主食」「主菜」「副菜」といった種類から選んだり、「和食」「洋食」「中華」といったジャンルや、「おすすめ」の中から選んだりすることも可能です。

さらにスーパーのチラシの画像を投稿すれば、そのチラシに掲載されている食材を使用したレシピを提案してくれる機能もありますので、買い物前に当日の料理を何にしようか悩む時間も短縮されることでしょう。

このように「リード レシピアシスタント」は、より身近な食材を使いつつも栄養バランスに富んだ料理を楽しむことをサポートしてくれるAIと言えるでしょう。たとえば、「最近野菜を食べていないから野菜を多めに使ったレシピがいい」「今日はナスと玉ねぎを使った料理にしよう」といったちょっとしたアイディアがあれば、さまざまな料理にチャレンジできます。

好きなものを好きなだけ食べてしまうと、どうしても栄養バランスが偏ってしまうため、多少なりと日々の食生活に「ストレス」を抱えられている方もいらっしゃるでしょう。特にダイエット中は、制限されるものも多くなってしまうため、その制限が逆に食欲を高めてしまうというケースも少なくありません。だからこそ、日々の食事で摂取した栄養やカロリーをしっかりと把握し、食欲を満たした後のフォローを行っていくことが必要になるわけです。

しかし、最近はそういった栄養バランス管理を実現できるAIも多くなってきています。その一例としては、株式会社ティファナ・ドットコムが提供している「AIさくらさん」が挙げられるでしょう。「AIさくらさん」は、食べたものを入力するだけで、その食事の栄養やカロリーを計算してくれるため、より簡単に栄養やカロリーの管理が行えるのです。自分がどれくらい栄養やカロリーを摂取したのか、簡単に把握できるようになるため、次の献立も改善しやすくなるでしょう。

また、「AIさくらさん」が栄養を計算してくれることで、自分の食生活に不足している栄養素を明確にすることができるという点も、大きな魅力の一つといえます。バランスが整った食事を心がけているつもりでも、何かしらの栄養素が欠けてしまっているというケースは少なくありませんので、栄養バランスの把握という点でもAIは重要な役割を果たしてくれるのです。

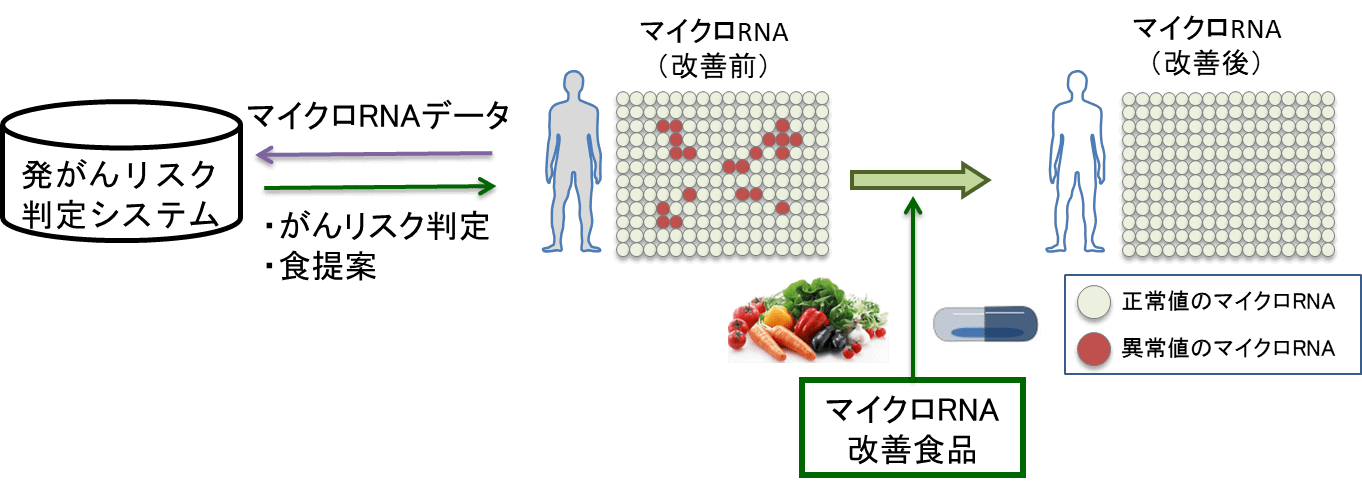

キューピー株式会社は2020年8月、横浜国立大学と東京医科大学と共同で、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が公募した「人と共に進化する次世代人工知能に関する技術開発事業」に応募し、「説明できるAIの基盤技術開発」に採択されたことを発表しました。同社はこの研究を通して「将来の発がんリスクの判定技術」の開発・実現を目指していくそうです。その研究の具体的な内容は、血液の中に存在する「マイクロRNA」という微量成分の発現量によって将来の発がんリスクがどれくらいなのかを判定するというものです。さらに、がん予防の観点から特定の食成分の摂取によってマイクロRNAの発現量がどれくらい改善されるのかを明らかにする研究も並行して進められています。複雑なマイクロRNAの解析にAIが活用されているというわけです。

また、AIによる解析で将来の発がんリスクを判定していく際、その判定根拠として「どのマイクロRNAの発現量が変化しているのか」という点を同時に示すことが重要です。これができれば、がん予防のために改善しなければならないマイクロRNAを明確化できるようになり、発がんリスクの低減につながる食事の提案が可能になるということでもあるのです。

しかし、既存のAIでは、判定結果を出すことはできるものの、その根拠を示すことまではできません。そんな課題を解決すべく、新たにスタートしたのが今回の研究というわけです。今後、この研究が進んでいくことで、より高いレベルでのがん予防が実現される可能性もあることから、大きな注目を集めています。

今回は、食生活をサポートするAIの仕組みやメリットについてご紹介しました。献立の提案や、栄養・カロリー計算にとどまらず、がん予防につなげられる可能性もあることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

日々、忙しい生活を送っている人にとって、栄養バランスを考えながら毎日の献立を決めるのは決して簡単なことではありません。忙しさから、外食が大半になっているという方も多いでしょう。

しかし、AIを活用すれば、より簡単に自分の食生活を見直すことができるようになります。日々の食事が自身の健康に大きな影響を与えることは言うまでもありませんので、ぜひこの機会にAIを活用した栄養管理を始めてみてはいかがでしょうか。

AIについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら