生成AI

最終更新日:2024/08/20

SXとは?

SXとは?

この記事では、近年注目を集めているSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)について詳しく解説します。SXの定義や他の概念との違い、注目される背景、実現に必要な要素、そして国内企業の具体的な取り組み事例まで幅広く紹介します。

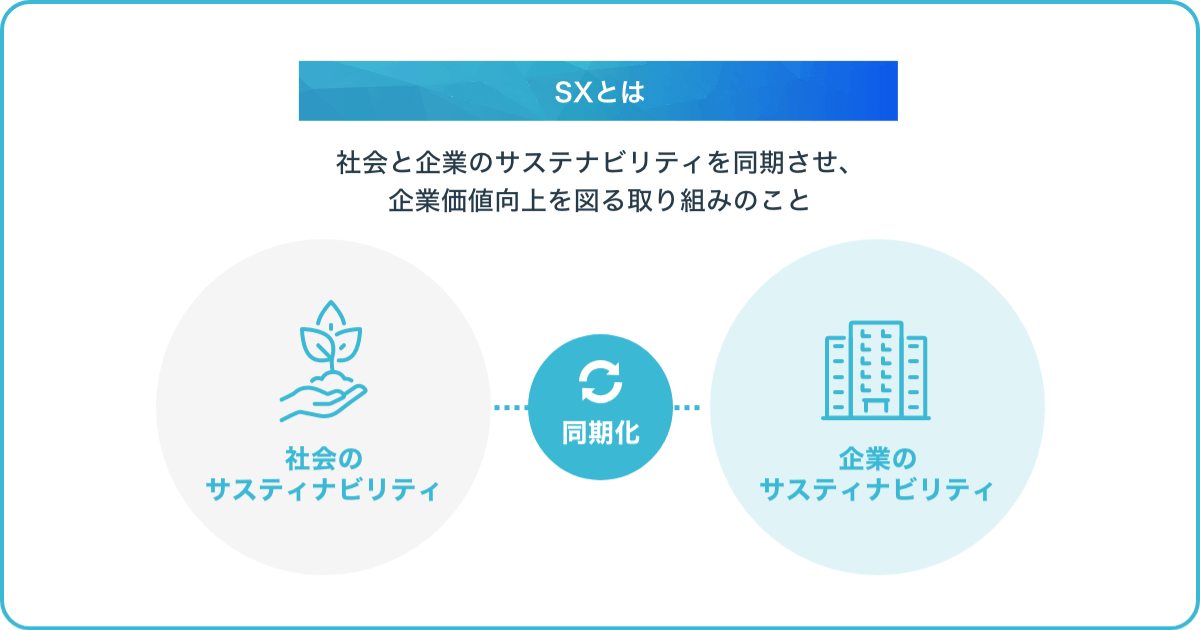

SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)とは、社会と企業のサステナビリティを同期化させ、そのために必要な経営・事業変革を行い、長期的かつ持続的な企業価値向上を図っていくための取り組みです。SXは「Sustainabillity Transformation」の略称であり、2020年に経済産業省の「サステナブルな企業価値創造に向けた対話の実質化検討会」において提唱されました。

SXの核心は、企業が短期的な利益追求だけでなく、長期的な視点で社会と自社の時速可能性を両立させることにあります。これは、企業が社会課題の解決に貢献しながら、自社の成長も実現するという、新しい経営アプローチを意味しています。

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、IoTやビッグデータの解析などのテクノロジーを用いてビジネスに変革をもたらし、新しい価値の創造を指す概念です。「Digital Transformation」の略称であり、主にデジタル技術の活用による業務効率化や新規事業創出に焦点を当てています。

SXとDXの主な違いは以下の通りです。

| 項目 | SX | DX |

| 目的 | 社会と企業の持続可能性の同時実現 | デジタル技術による業務革新と価値創造 |

| 時間軸 | 中長期的な視点 | 比較的短期な成果も重視 |

| 対象範囲 | 経営戦略全体と社会との関係性 | 主にビジネスプロセスとテクノロジー |

| 評価指標 | ESG要素を含む多面的な指標 | 効率性や収益性に関する指標が中心 |

SXとDXは相反するものではなく、補完関係にあります。多くの場合、SXの実現にはDXの要素が不可欠であり、逆にDXを推進する際もSXの視点を取り入れることで、より持続可能な変革が可能となります。

SDGx(持続可能な開発目標)は、2015年の国連サミットで採択された持続可能な世界を目指す国際目標です。「Sustainable Development Goals」の略称であり、17の目標と169のターゲットから構成されています。

SXとSDGsの主な違いは以下の通りです。

| 項目 | SX | SDGs |

| 発祥と適用範囲 | 日本の経済産業省が提唱した経営戦略概念 | 国連が採択した国際的な開発目標 |

| 主な対象 | 企業経営 | 国際社会全体(政府・企業・市民社会など) |

| 具体性 | 各企業が独自に定義し実践する変革プロセス | 具体的な目標とターゲットが設定されている |

| 時間軸 | 企業の永続的な発展を視野に入れた長期的視点 | 2030年までの達成を目指す中期的な目標設定 |

SXとSDGsは密接に関連しています。多くの企業がSXを推進する際、SDGsの目標を参照し、自社の取り組みとSDGsの目標をリンクさせています。SXは、企業がSDGsの達成に貢献しながら自社の持続的成長を実現するための具体的な方法論と捉えることが可能です。

近年、SXが企業経営において重要なキーワードとして注目を集めています。その背景には、世界情勢の急激な変化や不確実性の高まりがあります。地球温暖化による気候変動や新型コロナウイルス感染症の世界的流行、技術革新の加速など、従来の社会システムを根本から揺るがす事象が相次いでいます。

このような状況下で、企業は単に短期的な利益を追求するだけでなく、中期的な視点で企業価値を創造し、持続可能な成長を実現することが求められています。同時に、社会全体でもサステナビリティへの要請が高まっており、企業は自社の利益だけでなく、社会や環境への貢献も考慮しなければならなくなっています。

SXは、こうした課題に対応するための経営アプローチとして注目されているのです。企業が長期的に成長し続けるためには、社会のサステナビリティと自社のサステナビリティを同時に追求する必要があります。SXは、この両者を同期化させ、企業の持続的な価値創造を実現する変革を指します。

SXを実現するためには、以下の3つの要素が不可欠です。

これらの要素は、企業が持続可能な成長を実現し、社会的価値と経済的価値の両立させるために必要不可欠な取り組みです。稼ぐ力の強化は企業の存続と成長の基盤となり、社会のサステナビリティ経営に反映させることで、長期的な視点での事業展開が可能になります。さらに、投資家との対話を通じて、企業の取り組みに対する理解と支持を得ることができます。

これら3つの要素を適切に組み合わせることで、企業はSXを効果的に推進し、持続可能な社会の実現に貢献しながら、自社の価値を高めることができます。

SXの実現に必要な3つの要素の1つ目は、企業の稼ぐ力を強化することです。これは、単に短期的な利益を追求するのではなく、中長期的な視点で企業の競争力を高め、持続的な成長を実現する能力を指します。

稼ぐ力の強化がSXの実現に必要な要素である理由は、企業が社会的価値を創出し続けるためには、経済的な基盤が不可欠だからです。適切な利益を生み出すことで、研究開発や設備投資、人材育成などに資金を投じることができ、イノベーションの創出や事業の拡大が可能になります。

具体的には、事業ポートフォリの最適化、デジタル技術の活用による生産性向上、新規事業の開発などが稼ぐ力の強化につながります。また、自社の強みや競争優位を明確にし、それらを活かしたビジネスモデルの構築も重要です。

2つ目は、社会のサステナビリティを経営に反映させることです。これは、企業活動が社会や環境に与える影響を考慮し、持続可能な社会の実現に貢献する経営を行うことを意味します。

この要素がSXの実現に必要とされる理由は、企業が社会の一員として責任を果たし、長期的な視点で事業を展開するためです。社会のサステナビリティを無視した経営は、結果として企業自身の持続可能性も損なう可能性があります。

具体的には、気候変動対策・資源の有効活用・人権尊重・多様性の推進などの社会課題に対応する取り込みを、事業戦略に組み込むことが求められます。また、SDGsなどの国際的な目標を参考に、自社の事業が社会にどのような価値を提供できるかを検討し、それを経営方針や事業計画に反映させることも重要です。

3つ目は、投資家との対話を繰り返すことです。これは、企業の長期的な価値創造の取り組みについて、投資家の理解と支持を得るためのコミュニケーションを継続的に行うことを指します。

投資家との対話がSXの実現に必要な要素である理由は、企業の持続的な成長には資金調達が不可欠であり、そのためには、投資家からの信頼を獲得する必要があるからです。特に、SXの取り組みは短期的には利益に結びつきにくい場合もあるため、中長期的な視点での価値創造について丁寧に説明し、理解を得ることが重要です。

日本企業においてもSXの重要性が認識され、様々な取り組みが行われています。ここでは、国内企業のSXの取り組み事例として、以下の3つを紹介します。

これらの事例は、企業が社会のサステナビリティと自社の持続的成長をどのように両立させようとしているかを示しています。

総合商社の住友商事株式会社は、サステナビリティ経営を推進するため、「サステナビリティ推進部」を設置しています。同社は、6つの重要課題(マテリアリティ)を設定し、事業活動と社会貢献活動を通じてこれらの課題解決に取り組んでいます。

具体的な取り組みとしては、再生可能エネルギー事業の展開や蓄電池のリユースプロジェクトの推進などが挙げられます。これらの活動は、環境負荷の低減と新たな事業機会の創出を同時に実現しようとする試みです。

また、社員教育にも力を入れており、「100SEED」という教育制度を通じて、グループ全体でサステナビリティに関する対話を促進しています。この取り組みは、SXの実現に不可欠な人材育成と組織文化の醸成を目指すものと言えます。

IT企業の富士通株式会社は、2020年に企業目的(パーパス)を「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」と刷新し、SXを経営の中核に位置付けています。

このパーパスの実現に向けて、「Fujitu Uvance」という新事業ブランドを立ち上げました。このブランドの下で、7つの重点分野を設定し、社会課題の解決と事業成長の両立を目指しています。

富士通の取り組みの特徴は、自社の強みであるテクノロジーの活用して、顧客企業のSXを支援するとともに、新たなエコシステムの構築を目指している点です。これは、自社のSXと顧客企業のSXを同時に推進する戦略と言えます。

製薬企業のエーザイ株式会社は、「ヒューマン・ヘルスケア(hhc)」という企業理念に基づき、患者や生活者の視点を重視した経営を行っています。同社のSXへの取り組みは、この理念を具現化する形で展開されています。

特筆すべき取り組みとして、「顧みられない熱帯病(NTDs)」の制圧に向けた活動が挙げられます。同社は、リンパ系フィラリア症への治療薬「DEC錠」を途上国に無償提供しています。これは一見すると、利益に反する行為に見えますが、同社はこれを「プライス・ゼロ」のビジネスと位置付けています。

この取り組みにより、途上国の人々の健康を改善し、中間所得層の拡大につなげることで、将来的な市場創造を目指しています。これは、社会課題の解決と企業の長期的な成長戦略を統合した、SXの実践例と言えます。

SXは、企業が持続可能な社会の実現に貢献しながら、自社の持続的な成長を実現するための経営アプローチです。その背景には、世界の不確実性の高まりや社会全体でのサステナビリティへの要請の増大があります。

SXの実現には、「稼ぐ力の強化」「社会のサステナビリティの経営への反映」「投資家との対話」という3つの要素が不可欠です。これらの要素を適切に組み合わせることで、企業は経済的価値と社会的価値の両立を図ることができます。

日本企業においても、様々な形でSXへの取り組みが進められています。住友商事の「サステナビリティの推進部」の設置、富士通の「Fujitsu Uvanche」ブランドの展開、エーザイの「プライス・ゼロ」ビジネスなど、各社の特性を活かした独自の取り組みが見られます。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら