生成AI

最終更新日:2024/10/29

ゴールシークプロンプトとは?

ゴールシークプロンプトとは?

自社の業務にAIを用いてもっと効率化を進めたいけれど、AIにどのような情報を与え、どう質問すれば的確な答えをもらえるのかよくわからず苦戦している人はいませんか?

AIの分野は近年急速に技術が発展していますが、ユーザーはまだその技術に見合うほどAIを使用した経験がないため、的確な答えを導き出せず困ることも考えられます。

しかし、AIを目的に沿った方向に導き、できれば成果に繋げたいと考える人も少なくないはずです。

この記事では、そんな人に知ってほしいゴールシークプロンプトについて詳しく解説します。

ゴールシークプロンプトとは、曖昧な情報や質問からでもAIを具体的な成果へと導く手法のことです。AI for U株式会社の取締役Co-Founderで、生成AI活用スペシャリストのハヤシシュンスケさんによって開発されました。

ゴールシークプロンプトとは何かを理解するために知っておきたい「プロンプト」「ゴールシーク」の2つの用語について解説します。

プロンプトとは、AIやコンピュータプログラムに対して、特定のタスクを達成するための指示や質問を与えるために使用される文言のことです。

AIはプロンプトに基づいて必要な情報を収集し、テキストでの回答や画像、動画などを生成します。そのため、プロンプトが曖昧だったり、明確ではなかったりするとAIは適切な回答や画像、動画などを生成できません。つまり、プロンプトを作る際には目的を明確にし、具体的な内容で作るのが重要です。

ゴールシークとは、一般的に成果を最適化するための手法を意味しますが、プロンプトエンジニアリングの分野ではAIや言語モデルを指定された目標に導くプロセスを意味します。

ゴールシークのプロセスは、次の5つのステップから成り立っています。

| ステップ | 概要 | 例 |

| 曖昧なゴールの設定 | ・ゴールを設定するが、この時点では曖昧なもので構わない | ・曖昧なゴールを「SEO記事を作成する」と設定 |

| 確定的なゴールへの変換 | ・ゴールを曖昧なものから確定的なものに変える

・曖昧なゴールから具体的な成果物をどのように作成するかをAIに質問して、必要な変数や詳細を明確化する |

・SEO記事を作成するにはどんな要素が必要かをAIに質問 |

| 変数の確定 | ・明らかになった変数を具体的な情報で埋める | ・変数を「タイトル」「ペルソナ」「キーワード」に設定 |

| 質問によるゴールの明確化 | ・変数のパラメータを基にAIに確定的なゴールに行き着くための質問をし、手順や成果物にはどのようなものかを理解させる | ・変数のパラメータを「32文字以内に設定したタイトル」「ペルソナの人物像や抱える課題」「サジェストキーワードと再検索キーワード」などに設定

・AIにキーワードをテーマとした記事が成果物であることを説明 ・構成案を1度作成してから記事を作成する旨を説明 |

| 成果物の作成 | ・成果物を作成する | ・変数のパラメータを基に記事を作成 |

変数とは、ゴール達成のために必要な情報や条件の「確定していない部分」を指しますが、この変数を明確にしない限りAIは具体的な回答を示すことはできません。そのため、AIに具体的な質問をして、できる限り変数を明確にするのが大切です。

ゴールシークのプロセスは、成果物の作成までにスモールステップを踏んで到達する仕組みになっているので、初めてAIを使用する人にも理解しやすくなっています。

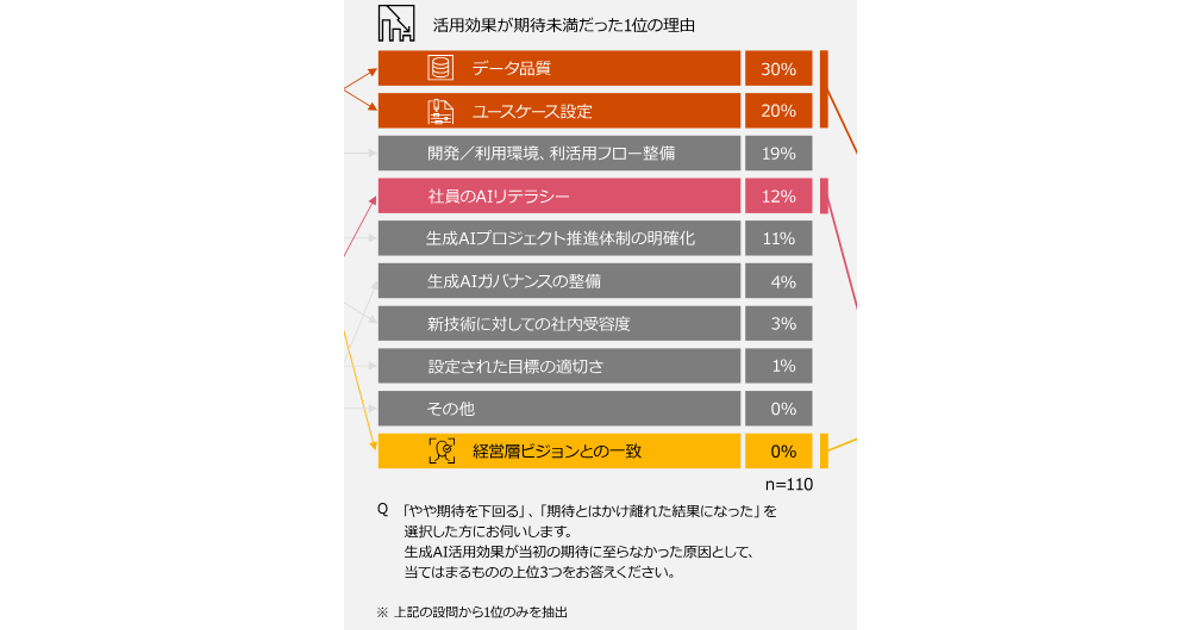

2024年にPwCコンサルティング合同会社のデータアナリティクスチームは、企業における生成AIの認知度・活用状況・現状の課題を明らかにすることを目的に、「生成AIに関する実態調査2024春」を実施しました。

売上高500億円以上の国内企業における課長職以上でAI導入に関わる912人を対象に、生成AI活用効果の期待値と現実でどのような差があったかを尋ねると、「期待通り」が48%、「期待以上」が9%だったのに対し、18%が「期待未満」と回答しました。さらに、「期待未満」だった理由を聞くと、「データ品質」が30%を占め1位でした。

この結果から、生成AI自体がまだ発展途上の技術のため、ユーザーが求めるデータ品質に達しない回答をする可能性があることがわかります。一方、ユーザーが生成AIを使うときに適切なプロンプトを作成できず、望む回答を導き出せないでいるのもこの結果が生じた一因といえます。

これらのことから、ゴールシークプロンプトが注目される背景には、生成AIをスムーズに運用し希望する品質のデータや回答を引き出したいというニーズがあるのがわかります。

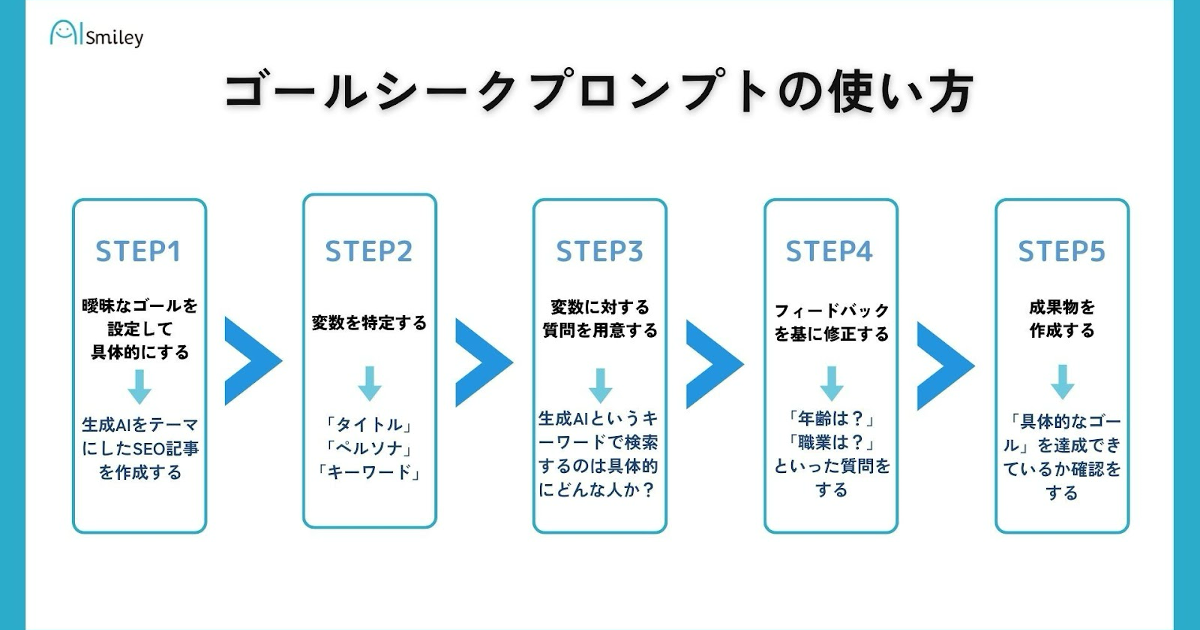

ゴールシークプロンプトは、前の項目でご紹介したゴールシークのプロセスを基にしたプロンプトです。使い方の手順は以下の通りです。

以下、詳しく見ていきます。

ゴールシークのプロセスに基づき、曖昧なゴールを設定してからそれを具体的なものにします。

例えば、曖昧なゴールが「SEO記事を作成する」であれば、「生成AIをテーマにしたSEO記事を作成する」といった形で具体的なゴールを定める必要があります。

具体的なゴールを定めたら、それを達成するための変数は何かを特定します。

例えば、「生成AIをテーマにしたSEO記事を作成する」が具体的なゴールなら、変数は「タイトル」「ペルソナ」「キーワード」などです。

それぞれの変数を具体化するためにAIに質問を行い、この段階で具体的な回答を得ておきます。

生成AIをテーマにしたSEO記事を作成する場合、「タイトルを32文字以内で設定したいがどのようなものが良いか?」「生成AIというキーワードで検索するのは具体的にどのような人か?」といった質問ができます。

ゴールシークプロンプトにおけるフィードバックとは、AIからの回答や提案に対して正しい方向へと導くための指示・修正を行うことです。

例えば「生成AIというキーワードで検索するのは具体的にどのような人か?」という質問に対し曖昧な回答しか返ってこなかった場合、「年齢は?」「職業は?」といった質問でフィードバックをします。

変数が確定したら成果物を作成します。

最後に、成果物が最初に定めた「具体的なゴール」を達成できているかどうかを確認するのが大切です。

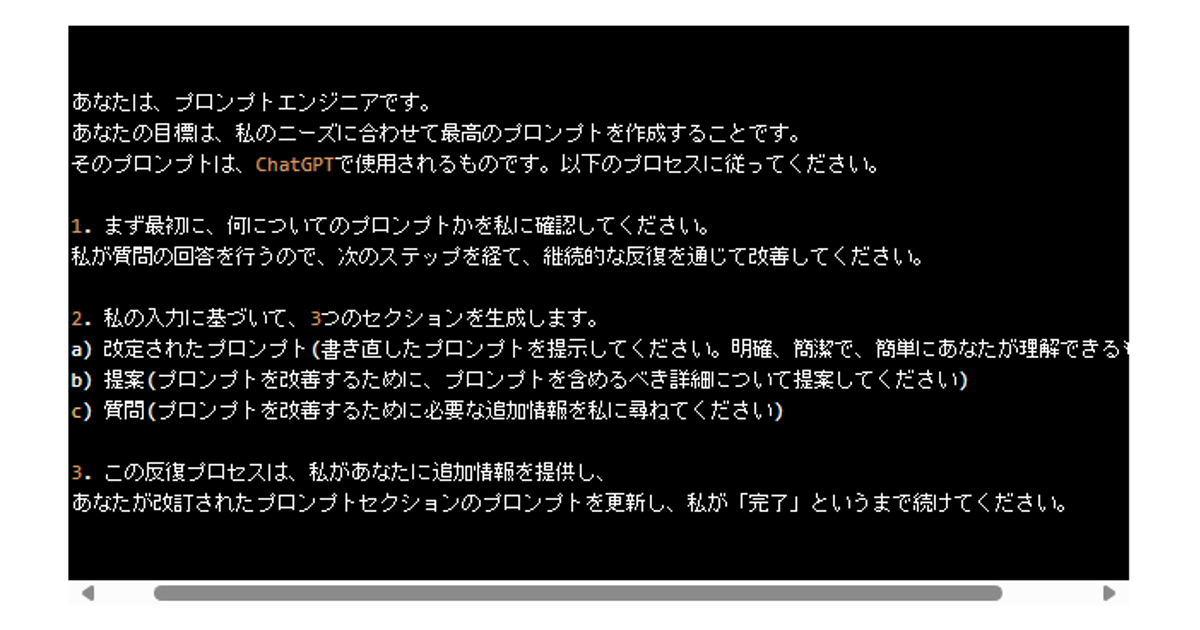

画像出典:note sofrin56「(自分用)ChatGPT プロンプトテンプレート」

ゴールシークプロンプトのテンプレートはインターネットで検索するとたくさん出てきますが、一例が上の画像の内容です。

「あなたは」から始まる最初の前提部分では、前項目の「ゴールの具体化」に沿って生成AIに対し「目標」という形で曖昧なゴールを伝え、1.でそれを具体化するための指示をしています。

また、2.では「変数の特定」〜「フィードバックを基に修正」までの段階を踏んで変数を特定し、フィードバックを基に修正を試みています。

最後の3.で「完了」と伝えたら、生成AIが「成果物の作成」に移ります。

ゴールシークプロンプトにまだ慣れていないうちは、このようなテンプレートを活用し、少しずつ自分の生成したい内容に合わせてカスタマイズしていくのがおすすめです。

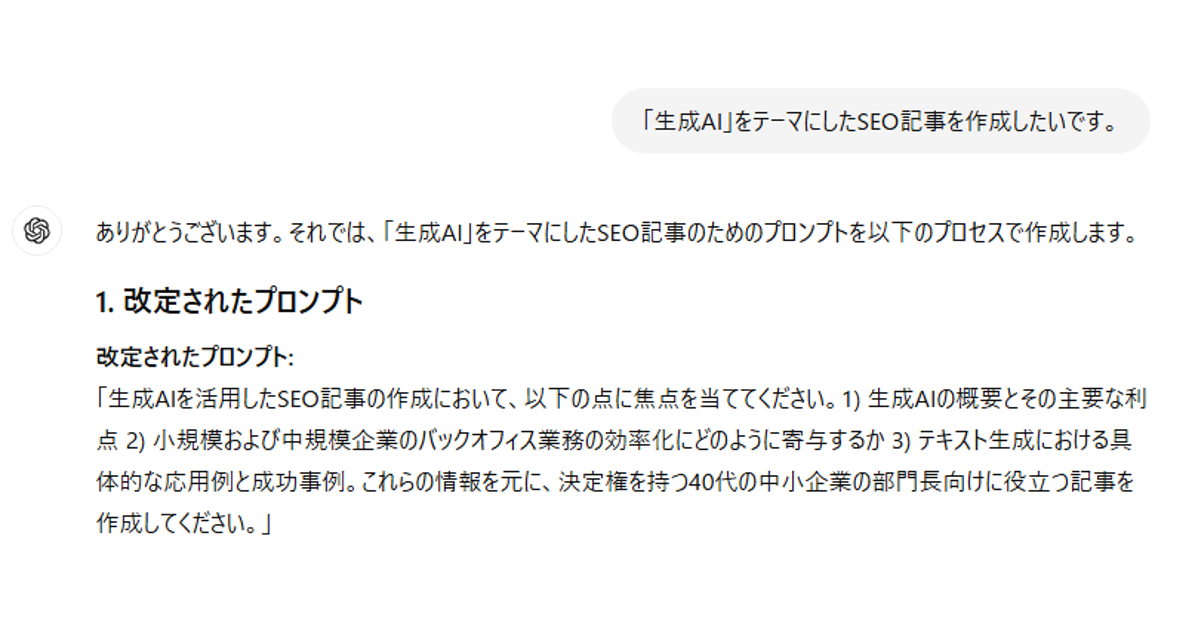

ゴールシークプロンプトで前の項目でご紹介したテンプレートを入力し、「生成AI」をテーマにしたSEO記事を作成するためのプロンプトを作ってみました。

画像出典:ChatGPT

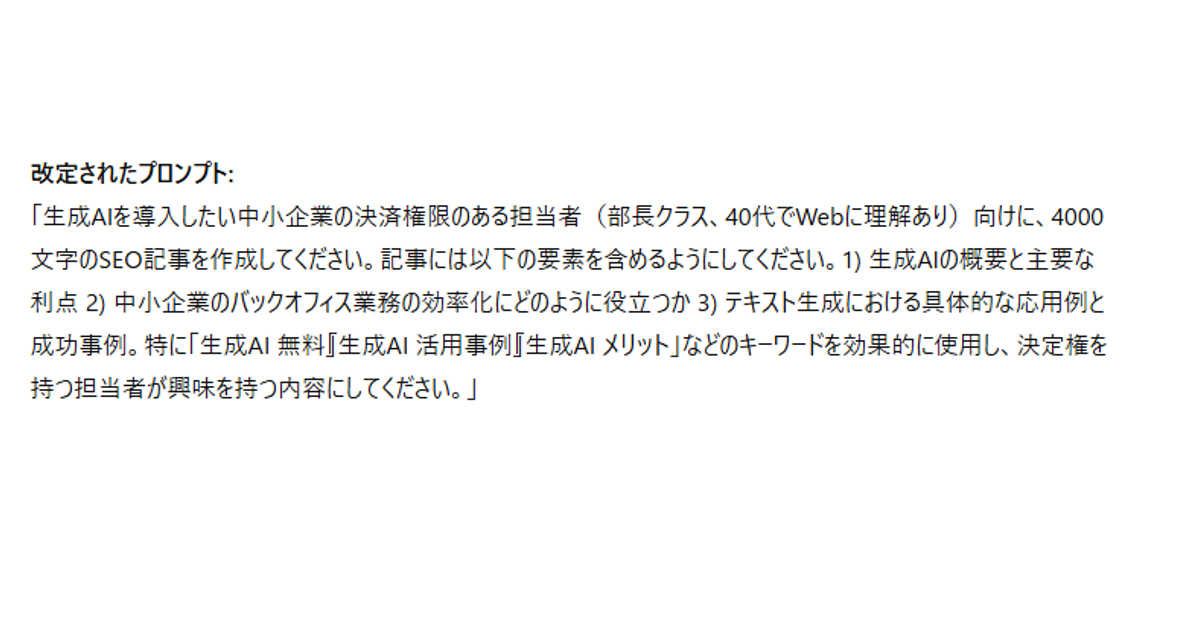

画像はテンプレート入力後に具体的なゴールを入力した部分ですが、この後変数を特定して「ペルソナ像」「ペルソナの知りたいこと」「サジェストキーワード」「再検索キーワード」などを入力すると、プロンプトは以下のように変化しました。

画像出典:ChatGPT

最初のプロンプトと改定されたプロンプトを比較してみると、変数部分に対して具体的なフィードバックをするほどプロンプトが精密になり、生成AIにとって適切な指示へと変化しているのがわかります。

また、ChatGPTの場合は履歴が残るため、一度生成したプロンプトを使ってみてから再度改善に取り組むといったことも簡単にできます。

初心者ほどフィードバックに時間がかかるかもしれませんが、このプロセスを何度も繰り返し身に着けることによって、ゴールシークプロンプトの使い方に慣れていくでしょう。

ゴールシークプロンプト以外にも知っておきたいプロンプトの例を2つご紹介します。

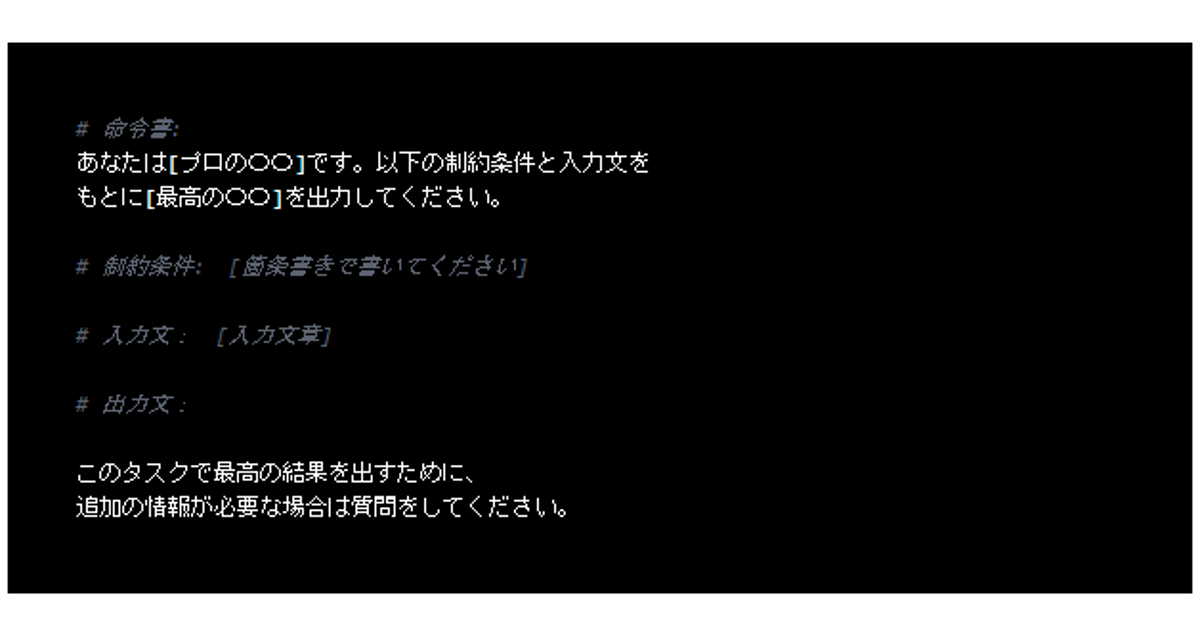

画像出典:note sofrin56「(自分用)ChatGPT プロンプトテンプレート」

深津式プロンプトとは、note株式会社のCXOである深津貴之さんによって開発されたプロンプトで、ChatGPTを使うとき、入力・命令・制約・出力を明確にすることで、より精度の高い出力を可能にします。

「プロの○○」はChatGPTの役割、「最高の○○」は成果物を指すと考えるとわかりやすくなります。

最後に「追加の情報が必要な場合は質問をしてください」と記載してあるので、ChatGPTが他にも情報が必要だと判断すれば、質問を返します。

ここで具体的な追加情報を伝えると、ChatGPTがより精度の高い内容をアウトプットしてくれます。

note株式会社の公式noteでは、社内でどのように深津式プロンプトを活用しているのかが事例として紹介されているため、興味のある人は一度目を通しても良いかもしれません。

深津式プロンプトは、目的と手段を取り違えないよう整理しながら生成AIを活用したい人におすすめです。

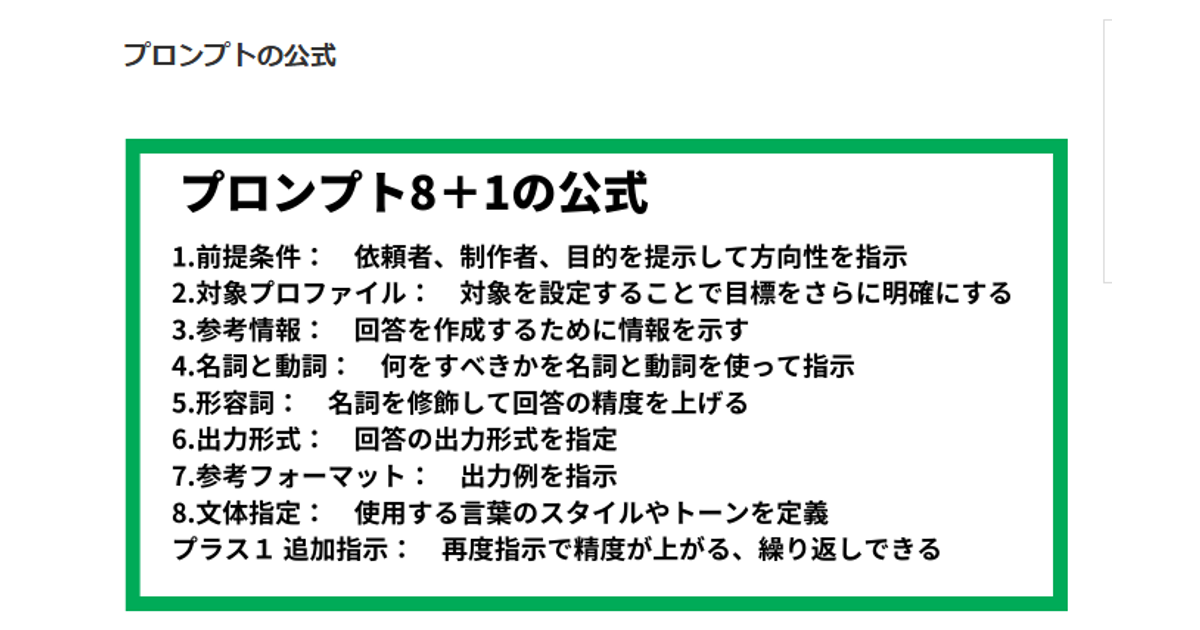

画像出典:生成AIプロンプト研究所「8+1の公式」

七里式プロンプトとはプロンプトエンジニア兼経営者の七里信一さんによって開発されたプロンプトで、AIとの対話で期待通りの回答を得るための効果的なプロンプト作成方法です。プロンプト8+1の公式とも呼ばれます。

七里式プロンプトでは、生成AIが意図に合った回答を生成するために、前提条件で方向性を指示して対象プロファイルで回答精度を上げ、参考情報で回答に必要な情報を提供しています。

また名詞と動詞で何をすればよいのかを明確に指示し、形容詞で回答の精度を再び上げています。

そして出力形式で回答の形式、参考フォーマットで具体的な事例を提示し、文体指定で言葉のスタイルやトーンを定義したあと、最後の追加指示でさらに精度を向上させているのです。

七里式プロンプトは、設定項目が多いのと特定の目的に応じてカスタマイズして使えるため、生成AI活用の中上級者におすすめです。

ゴールシークプロンプトとは、生成AI活用スペシャリストのハヤシシュンスケさんによって開発された、曖昧な情報や質問からでもAIを具体的な成果へと導く手法のことです。

以下から、ChatGPT連携サービスの比較と企業一覧をご覧いただけます。 この記事も参考にしてゴールシークプロンプトについての理解を深め、少しずつでもAIから適切なアウトプットがもらえるよう工夫をしてみてください。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら