生成AI

最終更新日:2026/02/10

Claude(クロード)とは?

Claude(クロード)とは?

企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)やAI活用が進む中、生成AIツールの選定は重要なテーマになっています。

この記事では、Anthropic 社が開発する「Claude(クロード)」について、基礎知識からモデル別特徴、料金プラン、日本語利用のポイント、さらには主要ライバルであるChatGPTとの違いや注意点まで、企業の30代以上のビジネスパーソンを想定して実用的かつ専門性の高い情報を整理します。AI導入や社内展開を検討している方にとって、最適なモデル選定と活用のヒントになる内容に違いありません。

「Claude」は、Anthropic(アンソロピック)社が開発した先進的なLLM(大規模言語モデル)です。

「Claude」は、Anthropic(アンソロピック)社が開発した先進的なLLM(大規模言語モデル)です。

もともと OpenAI 出身者らによって設立された同社が、「安全性・倫理性を重視したAI開発」を掲げ、2023年以降段階的にモデルを公開しています。

企業利用を視野に、「長文コンテキストの理解」「ドキュメント分析」「エンタープライズ用途への適応」などが特徴として挙げられています。企業のDX推進においては、単に「チャットボットとして話せる」だけでなく、「大量文書を読み解く」「業務フローを自動化・整理する」など、生成と活用が一体となった能力が求められています。Claude はまさにその方向性を狙った生成AIです。

Claude の開発には「Constitutional AI(憲法的AI)」というAnthropic独自の枠組みがあると報じられており、安全かつ予測可能な出力を目指す設計思想が根底にあります。具体的には、過度に危険な出力(武器開発、テロ関連、成人向けなど)を抑える制御や、モデルの拒否基準・出力制限を充実させるアプローチが取られています。このような設計は、特に企業や業務でAIを導入する際に「ガバナンス・説明責任・信頼性」という観点から重要であり、DXを進める企業担当者にとって安心材料となります。

企業導入の観点からは、モデルのバージョンや特徴を理解して「用途に応じて使い分ける」ことが鍵となります。それぞれの特徴については、以下となっています。

| モデル名 | 主な用途 | 特長 | メリット/適用例 |

|---|---|---|---|

| Sonnet(例:3.5/4) | 定型業務・バランス重視 | 速度・性能・コストの最適バランス | 文書要約、多言語対応、一般用途のAI導入 |

| Opus(例:4.1) | 高度業務・複雑処理 | 長文コンテキスト、推論力、エージェント構築 | 研究分析、システム自動化、専門業務支援 |

| Haiku(例:4.5) | 高頻度・軽業務・速レスポンス | 低遅延・低コスト・チャット・サポート向き | コールセンター自動化、簡易チャットボット、大量処理用途 |

ここでは主に “Sonnet/Opus/Haiku” という命名規則に沿ったモデル群を整理します。

「Sonnet」シリーズは、バランスの取れた性能と費用効率を意図したモデルです。公式ドキュメントでも「インテリジェンス、速度、コストの最適なバランスを提供」すると紹介されています。

たとえば、複数文書の要約・多言語対応・標準的なコーディング支援など、企業の「定型的な高度業務」に適しており、DX推進で「AIを社内に浸透させる」際に有用です。ただし、あくまで「最上位モデル」ではなく、より高度なタスクには下記 Opus 系が選択されることがあります。

Claude Sonnet 4.5は、こちらの記事で詳しく解説しています。

Claude Sonnet 4.5 徹底解説!最新モデルの特徴と比較・料金

「Opus」シリーズは、Anthropic 社が「最も高度なモデル」と位置付けるラインです。公式パートナー資料では「複雑な問題解決、マルチステップ推論、長期記憶・コンテキスト機能」などが強みとされています。 例えば、長大なドキュメント分析、複数システム横断の自動化エージェント構築、高度なコーディング/バグ修正プロセス等を想定したモデルです。企業が専門業務(法務、財務、研究)をAIで強化する際、Opus 系を選ぶケースがあります。

詳細はこちらの記事もご覧ください。

Claude Opus(4.1)とは?最新モデルの特徴・性能・導入メリットを徹底解説

「Haiku」シリーズは、速度・コストに優先したモデルとして設計されており、2025年10月に「Haiku 4.5」が発表されました。公式発表では「高速・低遅延」「コスト効率が非常に高く、リアルタイム対応や高頻度処理に向く」とされています。特にチャットボット、カスタマーサポート、自動化サブエージェント用途など「大量インタラクションをこなす」場面で有用です。企業としては「プロトタイプ導入」「高頻度・軽負荷な問い合わせ処理」などでHaiku系がフィットする場合があります。

詳細はこちらの記事もご覧ください。

Claude 4.5 Haikuとは?最新AIモデルの特徴・性能・活用事例を徹底解説

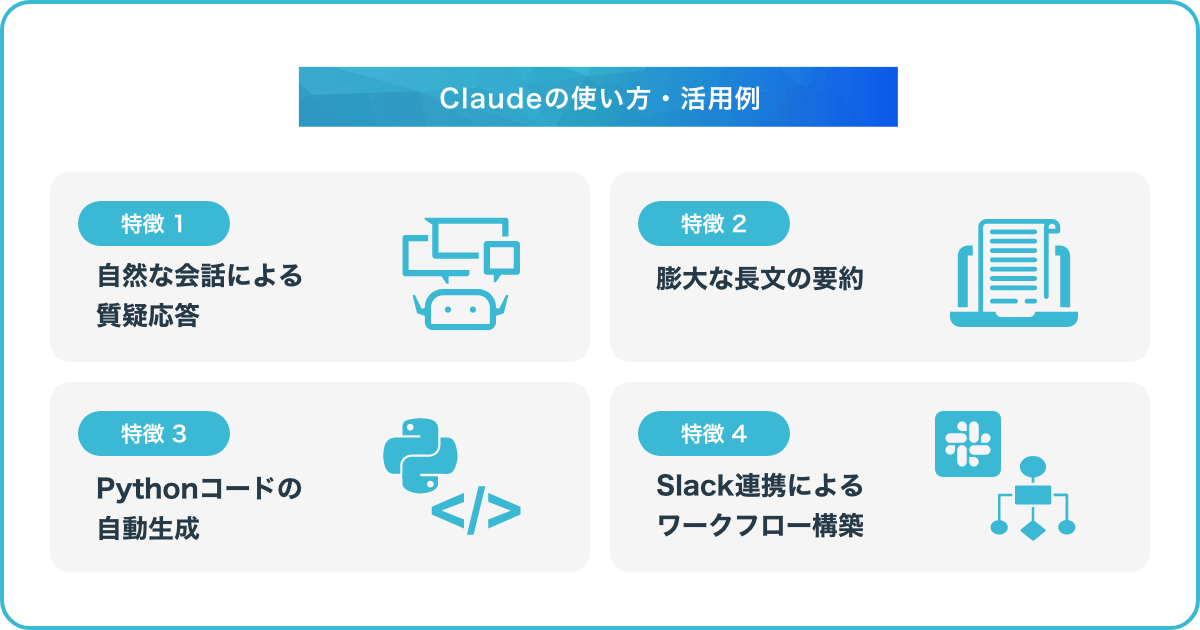

生成AIモデルの中でも高い性能を示しているClaudeは、従来のモデルの使用範囲を越えた用途やシーンでの活躍が期待されます。ここでは、Claudeの主な活用例について紹介します。

Claudeでは、自然言語によるやり取りだけでなく、人間の感情やニュアンスに配慮した表現を実現しています。過去の生成AIに見られたような論理的な回答から、人間の言い回しにより近い表現が得られるように配慮されています。

また、Claudeを使って人間のような会話が成立するだけでなく、会話の中で特定の役割を担うことができます。事前情報として役割に関する詳細を提供することで、適切かつ自然な会話を返答します。

Claudeでは、入力トークン数が多いため、膨大な量の文章や長文データのスムーズな処理が可能です。Claude2モデル以降、最大10万トークンまで対応できるようになっており、長文の生成や編集、要約、翻訳も短時間で完了します。

Claudeの「Sonnet」モデルは、最大20万トークン、最上位の「Opus」モデルだと最大30万トークンまでの入力を受け付けています。また、PDFファイルの読み込みも可能で、研究論文のファイルや会議用資料をアップロードして要点を整理する、といった用途でも使えます。

Claudeでは、Pythonなどのプログラミングコードの自動生成も短時間で完了できます。Anthropicの公式サイトで公開されているベンチマークでは、コーディングにおけるGPT-4のスコアは67%であるのに対し、Claude3のOpusモデルは84.9%と高い数値を打ち出しています。

高精度なコーディングにClaudeを用いることで、生産性の向上につながります。

Claudeは、Slack連携に対応しています。Slackの社内ワークフローにClaudeを導入して、社内FAQ用のチャットボットや会議の議事録作成、資料要約などさまざまな業務支援を実行することが可能です。

また、DMメッセージを使って、1人ひとりの課題に対して個別サポートを導入するといった使い方もできるでしょう。

Claude のモデルは、多くの場合「テキストだけでなく、画像・PDFといった複雑資料の読解」機能を搭載しています。 つまり、次のような活用が可能です。

この機能は、企業のDX推進で「既存の紙・PDF資料をデジタル活用する」フェーズにおいて非常に強みとなります。導入前には「読み込めるファイル形式」「最大ファイルサイズ」「言語サポート(日本語資料)」「アップロードデータのセキュリティ/保存ポリシー」なども確認しておくことが望ましいです。

AIツールを企業に導入する際、「料金と機能のバランス」は非常に重要です。Claudeの料金プランと内容について比較すると、以下になります。

| プラン名 | 月額料金(米ドル) | 主な利用シーン | 注意点 |

|---|---|---|---|

| Free | $0 | 検証・個人利用/少量の業務利用 | 回数/トークン制限、商用用途には不十分 |

| Pro | $20(年契約時割引あり) | 個人/少人数での業務活用 | 大規模利用・API・システム連携には制限あり |

| Team | $25/人(年契約) | 部門規模でのAI活用・チーム展開 | 最低人数要件あり、規模が大きいと割高感あり |

| Max/Enterprise | 別途見積もり | 大規模導入/API連携/専用機能利用 | 導入コスト・契約条件を慎重に検討する必要 |

ここでは、Claude の価格体系と日本語環境で考慮すべきポイントを整理します。

Claude にはまず「Free(無料)プラン」があります。公式サイトには「Free. Try Claude. $0.」と明記されています。

無料版で試せる範囲としては、次のような点があります。

ただし、無料版には以下のような制限事項があります。

企業で「本格的な業務利用」する際には、無料版はあくまで検証用途として捉え、導入・展開フェーズへ移るための入り口と考えるのが良いです。

Claude の有料プランの一つ「Pro」について、以下のような料金体系が公式に示されています。

Pro では無料版に加え “より高い出力制限” “優先的なアクセス” などが含まれています。

企業で言えば、「個人利用」「少人数チーム」「業務用途の初期展開」などに対応可能なプランとなります。日本円換算・為替・課税・地域別提供可否も確認が必要です。

さらに、チーム・法人用途向けとして「Team/Max/エンタープライズ」プランが用意されています。公式サイトでは以下のような記載があります。

対象者としては、

などが想定されます。

おすすめとしては、「まずはAIを使ってみたい」企業 → Free プランで検証したのち、以下のルートがあります。

なお、費用については国内日本語環境では為替・税・契約条件が別記されている場合もあるため、「日本円換算」「商用利用条件」「データ保護/契約範囲」まで確認しましょう。

ここでは、企業が生成AIを選定する際に押さえておきたい、ChatGPT(OpenAI 社)のモデルとの主要な違いを整理します。

料金・プラン・契約形態については、OpenAI/ChatGPT と比べて、利用目的(API利用、企業利用、モデル選択)によって契約条件が異ります。以下の表を参考に、コスト・運用体制・社内体制を比較検討しましょう。

| 項目 | Claude | ChatGPT |

|---|---|---|

| 主な特徴 | 長文コンテキスト・ドキュメント処理・業務自動化志向 | 幅広い用途・対話・クリエイティブ志向 |

| モデル選択 | Sonnet/Opus/Haiku 等、用途に応じて選択可能 | GPT-3.5/GPT-4/GPT-4o 等、主にモデル固定 |

| マルチモーダル | 読み込み・解析強化、生成系は発展途上 | 画像生成・音声対話・プラグイン連携強み |

| 料金体系 | Free/Pro/Team 等。API別途見積もり。 | 無料版+有料版(Plus/Enterprise)等、別契約 |

| ガバナンス・安全性 | 安全設計を強く打ち出し。憲法的AIアプローチ。 | 安全設計ありながらも利用用途が広いため運用要件が多様 |

また、特徴としては以下の点があります。

このように、「どちらが優れているか」というよりは、「自社の目的/用途/運用体制」に応じて選ぶのが賢明です。

たとえば、たくさんの資料を読み込ませてレポートを自動生成したい企業では Claude が向いており、一方でキャンペーン用クリエイティブ生成・チャットベースの顧客向け対話を重視するなら ChatGPT がフィットするケースもあります。

その他詳細の比較については、こちらの記事で解説しています。

ClaudeとChatGPTの比較|AIチャットサービスの違いと導入のポイント

AIツールを企業で導入する際には、メリットだけでなく「リスク・注意点」を事前に把握しておくことが重要です。Claude においても例外ではありません。ここでは主な注意点を整理します。

Claudeを企業で利用する際に最も重要な注意点が「データの安全管理」です。チャットやファイルアップロードを通じてAIに入力した情報は、原則としてクラウド上で処理されます。そのため、社外秘データ・顧客情報・契約書・研究データなどを入力する場合は、「保存場所」「アクセス権限」「ログ管理」「削除ポリシー」などを事前に確認する必要があります。

Anthropic社では安全性を重視した設計がされていますが、企業のセキュリティポリシーや法令(個人情報保護法、GDPRなど)との整合性をとることが不可欠です。

Claudeは高精度な生成AIですが、依然として「誤情報(ハルシネーション)」を生成するリスクがあります。特に、事実確認が必要な領域(法務・医療・財務・契約関連など)では、AIの出力を一次情報として扱わず、人間による確認プロセスを必ず挟むことが重要です。

また、Claudeは「自信を持って誤った情報を提示する」ことがあるため、出力文を鵜呑みにせず、引用元・根拠・出典をチェックする運用ルールを設けることで、業務品質を維持できます。

Claudeには「Sonnet」「Opus」「Haiku」など複数モデルがありますが、用途に合わないモデルを選ぶとコスト超過や性能不足を招くことがあります。例えば、軽作業向けのHaikuを使って長文レポートを要約しようとすると、精度が落ちたり、処理が途中で途切れる可能性があります。逆に、Opusなど上位モデルを常に使うとコストが高騰し、ROI(投資対効果)が悪化します。

そのため、業務内容ごとにモデルを最適化し、利用ポリシーを明確に設定しておくことが望まれます。

AIを社内で活用する際は、単にツールを導入するだけでなく、利用ルールとガバナンス体制を整えることが不可欠です。AIが生成した回答を誰が確認するのか、誤情報が出た場合にどう対応するのか、出力データをどこまで保存・共有するのかなど、具体的な社内基準を設ける必要があります。

また、AI活用によって業務がブラックボックス化するリスクもあるため、利用ログの記録、レビュー体制、承認プロセスなどを整備することで、ガバナンスを維持できます。

Claudeは多言語対応をうたっていますが、英語に比べて日本語応答の精度やニュアンス理解に差が出る場合があります。特に、専門用語・業界特有の表現・文脈依存の言い回しなどでは、出力の意味がややずれることがあります。

このため、日本語でのチューニング(プロンプト最適化)や、社内用語辞書の整備を行うことで精度を高めることが可能です。また、日本語環境ではUI表示・サポート情報・契約文書などが英語中心である場合もあり、導入時にはサポート体制を確認することが推奨されます。

本記事では、企業が生成AIを導入・運用する観点から、Claudeの基礎知識、モデル別特徴、料金プラン、日本語での始め方、ChatGPTとの違い、そして注意点を整理しました。

ClaudeはAnthropic社が安全性と倫理性を重視して開発した生成AIで、用途に応じてSonnet・Opus・Haikuの各モデルを選択できます。料金は無料から企業契約まで段階的に用意され、長文処理や自動化に強みを持ちます。導入時は精度確認やデータ管理、運用ルール整備を徹底し、社内業務基盤として安全かつ効果的に展開することが重要です。

企業のDX推進において、生成AIは「道具」ではなく「業務基盤」の一部となりえます。Claude を社内に適切に展開することで、資料処理・自動化・ナレッジ活用といった分野で競争力を高めましょう。

アイスマイリーでは、生成AIサービスを比較検討するために役立つ一覧表を下記にて無料配布しています。自社における生成AI活用に向けてぜひご活用ください。

Claudeは日本語プロンプトを利用可能です。Claudeが公式に発表している対応リージョンには日本も含まれており、無料版または有償版「Claude Pro」に登録することでスタートできます。

ただ、ClaudeのAIモデル自体は、英語を中心にトレーニングされているため、日本語にうまく対応できない可能性もあります。日本語の回答がうまく生成されないときは、英語に翻訳して入力してみると良いでしょう。

Amazonが提供するフルマネージド型サービス「Amazon Bedrock」上にて、Claude2.1の一般提供がスタートしており、現在日本(東京リージョン)のAWSでもアクセスが可能です。

Amazon Bedrockでは、主要なAI技術やAmazonの高パフォーマンス基盤モデルをAPI経由で利用できます。セキュリティ性やプライバシーにも配慮された環境でClaudeを導入、カスタマイズすることが可能です。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら