生成AI

最終更新日:2024/02/21

生体認証とは?詳細を解説

生体認証とは?詳細を解説

指紋認証や顔認証など、人間の身体の一部を認証情報として使用する「生体認証システム」は、さまざまな現場で導入されています。従来の認証方式に比べて安全性が高く、利便性にも優れている生体認証は、AIなどの将来性の高いデジタル技術にもよく利用されるようになりました。

しかし、生体認証にもメリットだけでなく、デメリットが存在しているため、特徴をよく理解した上で導入を検討することが大切です。本記事では、生体認証の種類やメリット・デメリット、行動的生体認証の可能性について解説します。

顔認識について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

顔認識AIの仕組みを解説!顔認証システムの作り方と活用事例

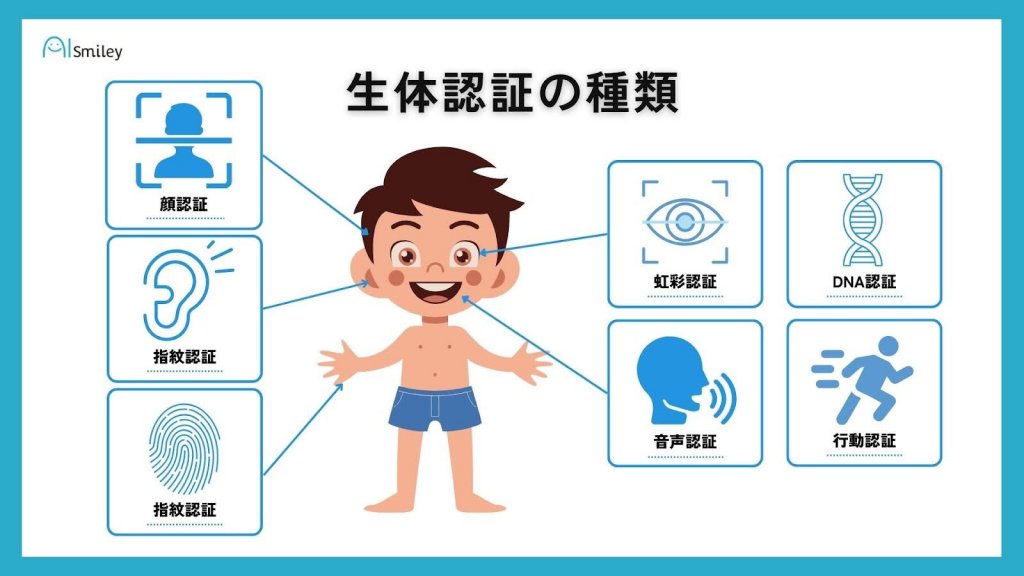

生体認証とは、「人間の身体の一部を利用して本人認証を行う方法」のことで、「バイオメトリクス認証」とも呼ばれています。生体認証の種類は、指紋認証や顔認証、虹彩認証、指静脈認証、耳介認証など多種多様で、さまざまな事業者から多種多様なソリューションが提供されています。

近年ではAIに生体認証を活用する例も見られるようになり、今後は従来型のID+パスワードによる認証だけでなく、生体認証による認証方法も多くの現場で普及していくと考えられます。

生体認証は人間の身体のパーツを利用して認証するため、IDの発行やパスワードの管理など煩雑な手順が不要で、利用者にとっての利便性が高まりやすいというメリットがあります。どのような認証方法が存在するのかは、後述の「生体認証の種類」で詳しく解説します。

生体認証の技術が生まれた当初は指紋認証が主流でしたが、近年ではさまざまな種類の生体認証が登場しています。ここでは、代表的な8種類の生体認証について、特徴やメリットなどを解説します。

指紋認証とは、人間の指紋を使った生体認証の方法です。あらかじめデータベースに認証したい人の指紋を登録しておき、認証装置に指紋が触れるように指を載せてデータベースと照合することで、本人かどうかを判定できます。

指紋認証の代表的な例としては、Apple社のiPhoneなどが挙げられます。指紋認証は比較的安価に導入できる機器が多いため、生体認証を行いたいものの予算をそれほどかけられない、という企業でも比較的導入しやすい点が魅力です。

後述する顔認証や虹彩認証などと比べると、マスクや眼鏡など、本来の顔に変化が加わっているときでも本人を特定しやすいのがメリットといえます。手軽でありながら識別率も高いため、多くの現場で導入されています。

顔認証とは、人間の顔を認証に使用する生体認証の方法です。あらかじめデータベースに顔情報を登録しておき、顔認証を行いたい場所に認証用のカメラを設置しておくと、対象となる人物が通過したときに自動的にデータベースに情報を問い合わせて、本人かどうかを判断できます。

代表的な使用例としては、空港の入国審査などが挙げられます。人間が入国審査を行わずに、顔認証装置を通過するだけで自動的に入国者と登録されている顔情報が一致するかどうかを判断できるため、業務効率化やリソース削減に貢献できます。

また、近年では顔認証情報を利用した決済システムなども登場しています。顔だけで認証できるため、工場などの手が汚れやすく指紋を読み取りにくい現場や、手袋をつけて仕事をしなければならない場合などの場面でも、扱いやすい認証方式です。

音声認証とは、人間の「声」を手がかりに生体認証を行う方法です。声紋認証と呼ばれることもあります。事前に判別したい人間の声を録音してデータベースに登録しておき、認証時に発された音声とデータベース上に記録されている音声を照合することで、本人かどうかを判断します。

音声認証用のソフトウェアと音声認識用のマイクを用意するだけで導入できるため、最低限の設備投資で導入できる点がメリットです。PCやタブレットだけでなく、スマートフォンにも対応しています。

また、認証者の「音声」を使って認証し、「言語」は問わないため、日本語が分からない従業員がいても問題なく活用できます。事前に決めた特定のフレーズを合言葉に認証する方法や、自由なワードを一定時間話すことで本人を特定する方法など、認証方式もさまざまです。

静脈認証とは、人間の「静脈パターン」を手がかりに認証する生体認証の方法です。センサーに手のひらや指をかざすことで、事前にデータベースへ登録されている静脈のパターンと照合し、本人かどうかを判断します。

「手を使った生体認証」という点で、指紋認証と混同されやすい認証方法ですが、指紋認証と静脈認証の仕組みは異なります。特に、指紋認証は認証装置に触れなければ認証できない場合がほとんどですが、静脈認証は装置にかざすだけで触れる必要はないため、衛生的であるというメリットがあります。

指紋は途中で変わる可能性がありますが、静脈は生きている限り変わることがないため、指紋認証に比べてさらに確実性が高いという特徴もあります。

虹彩認証は、人間の瞳の「虹彩」と呼ばれる部分を手がかりに認証する生体認証です。虹彩は眼球に入る光量を調節するための器官で、人によって構造が異なります。この構造の違いを利用して、データベースに登録した虹彩の形と認証装置に映った虹彩の形を照合し、本人かどうかを判断します。

遺伝的な影響をほぼ受けない点が特徴的で、同一人物でも右目と左目の虹彩は異なります。もちろん、双子(一卵性双生児)でも同一にはならないため、確実性の高い判定が可能です。静脈認証と同様に生きている限り変化せず、満2歳以降は生きている限り同じ虹彩の形を有するため、基本的に再登録なども必要ありません。

指紋認証や顔認証に比べるとまだ普及率は低い生体認証方法ですが、注目度は高く、今後普及率が高まっていく可能性が高いと考えられます。

耳介認証は、耳の穴の形を手がかりにして本人かどうかを判断する生体認証方法です。耳の穴の形は人によって大きく異なり、全く同じ形状の人はほとんどいません。この性質を利用して、データベースに登録した耳介の形と、認証装置で計測した耳介の形を照合します。

体格や顔と比較すると、加齢や体型変化によって本人を認証できなくなる可能性も比較的低いと考えられます。

現在実用化されている耳介認証製品は、イヤホン型の認証デバイスから検査音を発し、耳穴から反射した音の個人差で個体差を判別する方法が主流です。

音を聞くだけで認証が完了するため、指や手のひらをかざしたり、眼鏡やマスクをはずしたりする必要はありません。また、身体の内部情報を利用するため、他人になりすますことがほとんど不可能であるという点もメリットのひとつです。

DNA認証は、人によって異なるDNA情報を活用した生体認証です。人間のDNAはありとあらゆる細胞に備わっており、髪の毛や爪など、ほんの少しの手がかりから本人を認証できます。

その人を構成する塩基配列が分かれば、認証精度が非常に高いというメリットがあります。ただし、塩基配列を確定する作業には時間がかかるため、DNA認証の利用を開始するまでに長い時間がかかる点はデメリットといえるでしょう。

また、DNA情報を抽出してからDNA-IDと呼ばれる個人IDを生成するためには、特定の試薬を必要としますが、この試薬は非常に効果であり、現在のところコストパフォーマンスの面では他の生体認証方法に比べると低いです。

行動認証は、歩き方やスマートフォンの操作など、癖を分析することで本人を特定する方法です。1つの特徴を真似ることは容易ですが 、行動認証においては複数の行動的特徴を総合的に判断して本人かどうかを判断するため、比較的確実性の高い認証方法です。

日頃から認証対象者の行動パターンやデータを収集し、認証時にこれまでの行動パターンと現在の行動パターンを照らし合わせて、合否が判断されます。何気ない行動を自動的に収集して認証に活用できるため、利用者の負担が小さい点がメリットです。

また、一度ログインすれば、ログアウト時まで認証が有効になるため、手間が少ない点も魅力的です。まだ普及率が低い認証方法ではありますが、世界の一部企業では実証実験も行われています。

近年ではさまざまなAIサービスが登場しており、同時にサイバー攻撃から身を守るための強固なセキュリティ対策が求められるようになりました。生体認証の仕組みは、近年広がりを見せている、さまざまなAIサービスに取り込まれています。

生体認証を活用したサービスとして、以下の4つを紹介します。

4つの生体認証サービスについて、具体的な内容や特徴を詳しく解説します。

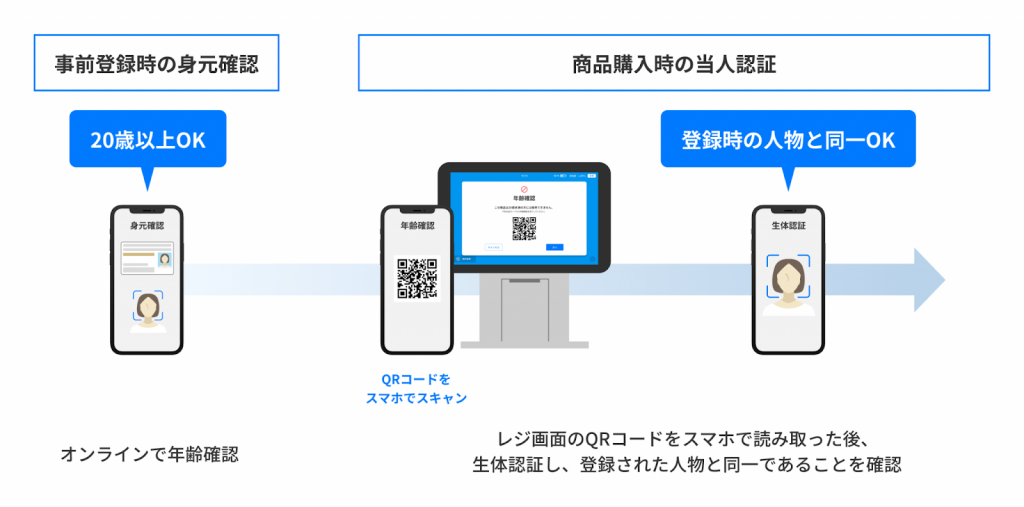

近年、小売店舗における酒類・たばこの販売に関して、セルフレジを活用した場合の年齢確認の基準がこれまで明確に定められておらず、対面での販売が原則となっていました。

近年、小売店舗における酒類・たばこの販売に関して、セルフレジを活用した場合の年齢確認の基準がこれまで明確に定められておらず、対面での販売が原則となっていました。

そこで、株式会社Liquidは、新たな年齢確認サービスである小売事業者がセルフレジで酒類・たばこを販売する際の年齢確認をエンドユーザーのスマートフォンを活用して行うサービスの提供を開始しております。

(参照:セルフレジで酒類、たばこ販売の年齢確認サービス開始 身分証の持参が不要に!)

昨今の市場で発売されている多くのスマートフォンには、生体認証によるロック解除機能が搭載されています。採用されている代表的な認証方法としては、指紋認証もしくは顔認証が一般的です。

指紋認証はスマートフォンなどの小型の端末でも実装しやすく、コストも比較的安価であることから、特によく採用されています。

顔認証が用いられているスマートフォンは指紋認証に比べると多くありませんが、2022年12月現在、Apple社のiPhoneシリーズで採用されている認証方法は「Face ID」と呼ばれる顔認証が主流です。以前は「Touch ID」と呼ばれる指紋認証が採用されていましたが、今のところ、Face IDが継続される見込みのようです。

銀行ATMの一部では、指静脈認証が採用されています。みずほ銀行や三井住友銀行、りそな銀行などの国内の大手銀行でも、指静脈認証に対応したATMが設置されています。

ATMにおける生体認証は、指静脈認証だけでなく、従来の暗証番号と指静脈認証を組み合わせて利用するパターンが一般的です。暗証番号+指静脈認証の2段階の認証手順を踏むことで、より安全性の高い認証が可能になります。

銀行ATMで生体認証を利用するためには、「生体認証機能付きICカード」を発行してもらう必要があります。生体認証機能付きICカードを発行した上で、銀行のデータベースに生体認証情報を事前登録することで、ATMにおける本人確認が可能です。

eKYCとは、オンライン上で本人確認手続きを完了させるための一連のシステムのことです。eKYCは、「electronic Know Your Customer」の略称です。

例えば銀行口座の開設やクレジットカードの発行など、従来であれば対面式で本人確認を行わなければならなかった手続きをオンラインで完結できるようにすることで、利用者の利便性向上が期待できます。

eKYCの本人確認方法は大別すると2種類あり、1つは「セルフィーアップロード型」です。セルフィーアップロード型における本人確認では、自分のセルフィー(自撮り写真)と本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等」をスマートフォンで撮影し、指定されたURL上にアップロードする方法です。

もう1つの方法は、「フェデレーション型本人確認サービス」と呼ばれる方法です。銀行や携帯キャリア会社などで本人確認に使用した履歴を、ユーザーの同意のもとに指定の事業者へと提供してもらうことで本人確認を完了できます。

eKYCとは?活用が進む理由と導入メリット・デメリットを解説

生体認証のメリットとして、認証時に高い利便性と安全性を確保できることや、職場・工場・店舗などの渋滞の緩和・省人化を図れることなどが挙げられます。ここでは、3つのメリットについて詳しく解説します。

生体認証のメリットのひとつは、高い利便性にあります。生体認証を利用しない従来の認証方法として代表的な方法はIDとパスワードの設定・入力ですが、これらの認証方法を運用するためには、各々がIDとパスワードを記憶しておかなければなりません。

IDやパスワードを忘れてしまうと再発行手続きが必要になり、再発行が完了するまでに長い時間がかかったり、業務を継続できなくなったりして、仕事上の重大な支障が生じる可能性があります。

生体認証を利用すれば、認証者本人が認証機器に触れたり手をかざしたり、機器を通過したりするだけで認証が完了するため、IDやパスワードを忘れてログインできなくなるリスクを回避できます。

利便性と同時に、高い安全性も生体認証の魅力のひとつです。

前述のIDやパスワードを使った認証方法は、利用者が忘れてログインできなくなってしまう可能性があるだけでなく、メモを取った紙を紛失したり、端末を第三者に盗難され、悪用されたりするリスクがあります。しかし、生体認証なら、紛失による外部流出や第三者による悪用のリスクを大幅に低減できます。

固有の身体的特徴を利用して認証するため、誤って他の人が認証を通過してしまうおそれもなく、非常に安全性の高いシステム運用が可能になります。

生体認証の利用は、渋滞の緩和・省人化も期待できます。

例えば工場の勤怠情報入力にID+パスワードによる認証を採用していた場合、出勤時間直前に勤怠管理システムの前に長蛇の列ができ、業務を開始するまでに長い時間がかかってしまいます。生産性が落ちるだけでなく、毎日長い列に並ばなければならない従業員にとっても、ストレスによる負荷がかかります。

このような場面で生体認証を採用することで、勤怠管理システムの認証がスムーズになり、待ち時間を大幅に削減できます。従業員はスムーズに業務を始められるようになり、待ち時間のストレスを緩和可能です。

生体認証は業務効率化や安全性の確保など多くのメリットがありますが、身体変化に対応できない点や、サービス運営側のセキュリティ対策の複雑さ、データ漏洩時の対応の難しさなどはデメリットになり得ます。ここでは、3つのデメリットを紹介します。

IDやパスワードによる認証方法とは異なり、生体認証は一人ひとりが持つ身体的特徴を手がかりに本人かどうかを判断します。そのため、IDやパスワードのように「再発行」という概念がなく、身体変化があると対応できないというデメリットがあります。

例えば何らかの理由で指紋が薄くなってしまい、登録時のデータベース上の指紋と一致しなくなると、本人であるにも関わらず、本人とみなされない可能性があります。また、極端な体型の変化によって登録時とは大きく顔が変わり、顔認証を通過できなくなってしまうなどのリスクもあります。

生体認証に通過できなくなってしまった場合は、管理者と合意の上で現在の情報を再登録するなどの手続きが必要になるため、かえって手続きが煩雑になりかねません。

生体認証は確実性が高く手軽に認証できる点がメリットですが、一方、「身体情報」という非常に秘匿性の高い個人情報を管理する必要があります。そのため、サービス運営側にはこれまで以上に高いセキュリティ対策が求められます。

万が一データベースに登録している身体情報が外部に流出すると、IDやパスワードのように社内の機密情報が盗まれたり悪用されたりするだけでなく、従業員の個人情報が悪用される危険性が高まります。

身体情報が流出すると、自社の従業員が悪質性の高い犯罪に巻き込まれることも考えられます。場合によっては重大な信用問題に発展する可能性もあるため、くれぐれも厳重に管理することが求められます。

生体認証は、従来型のIDやパスワードなどの認証方法に比べると、データが外部に漏洩したときの迅速な対応が難しいというデメリットがあります。

IDやパスワードが漏洩したときは、直ちに該当のIDとパスワードの利用を停止し、新たなIDの再発行やパスワードの変更を行うのが一般的です。しかし、生体認証では「情報を変更する」ということが困難な認証方法も一部あります。

指紋であれば他の指の指紋を再登録するなどの方法もありますが、静脈や虹彩など、基本的に生涯変わらない身体情報が流出すると、漏洩後の対処は非常に難しくなります。万が一漏洩した後の対応を考えるのではなく、「漏洩させないための対策」を徹底することが重要です。

身体的生体認証は、セキュリティの高さや利便性の高さの観点から、既に世界中のさまざまな場所で活用されています。顔認証などの一部の認証は、空港などの公的機関でも導入されています。しかし、悪意を持った人々によって、一部の身体的認証方法は突破されてしまう可能性も考えられます。

例えば認証のカギとなる本人を恫喝し、恐怖を与えた状態で「ロックを解除しろ」と命令するなどの手口は、現状において回避することが難しい状況です。また、万が一突破されてしまった場合は、身体的特徴も悪意ある第三者に流出してしまうため、従業員のプライバシーの侵害にも繋がりかねません。

従来のIDやパスワードによる認証方法に比べると、非常に安全性が高く利便性も高い認証方法ではありますが、決して100%ではないということは押さえておきましょう。安全性が高いからといって安心するのではなく、ますます万全のセキュリティ対策を講じることが求められます。

前述のとおり、身体的認証は安全性の高い認証方法ではあるものの、場合によっては突破されてしまうことも考えられます。個人情報の流出によって身体情報が明らかになり、認証を突破されてしまうリスクを回避するなら、行動的生体認証の導入が効果的です。

行動的生体認証の例としては、筆跡を利用したものなどが挙げられます。筆跡は個人ごとに異なり、簡単に再現することが難しい情報の一種です。海外の多くの国では契約締結の際の承諾の証としてサインをするのが主流であるように、個人を判別する手段として有効です。

行動的生体認証は、一人ひとりの「行動パターンや癖」を認証情報として利用するため、第三者が簡単に再現することはできません。

また、万が一行動的生体認証を採用している現場で情報漏洩が起こったとしても、「認証のための行動パターンの情報」が保存されているだけなので、身体情報のように秘匿性の高い情報が流出することがないというメリットもあります。

行動的生体認証は他者が真似しにくい性質から、セキュリティ対策と従業員のプライバシーの保護を両立できる効果的な手段です。しかし、行動的生体認証も万能というわけではなく、いくつかのデメリットがあります。

例えば、人の行動パターンは日頃の環境から大きく影響を受けるということです。外部から受ける影響が特に強い組織などでは、行動的生体認証から個人を特定するのが難しくなるケースも起こり得ます。

また、行動的生体認証は個人が特定されるおそれはないものの、定量化されたさまざまな行動データが含まれているため、気がつかないうちに外部に流出して、他社のサービス開発に流用されている可能性もあります。

また、行動的生体認証はまだ登場したばかりの考え方であり、一般層への認知度は決して高くありません。今後は行動的生体認証の認知度をどのように高めていくかを考えたり、収集したデータを扱うための法整備を進めたりしていく必要があります。

生体認証を自社サービスに取り入れる際は、生体情報のバックアップ体制を構築するとともに、行動的生体認証のように再現性が低い生体データを採用したり、生体認証以外の認証方法と組み合わせたりすることが重要です。

生体認証は安全性・利便性ともに高い点が魅力の認証方法ですが、大幅な体形の変化や指紋の消失など、何らかの理由で本人を特定できなくなる可能性もあります。また、システムの不具合によるエラーの発生も起こらないとは限りません。

そこで、生体認証を採用する際は、バックアップとして他の認証方法も整備しておくことが大切です。例えば顔認証を採用しているなら、万が一の場合は指紋認証も利用できるようにするなど、複数の認証方法を用意しておくことで、メインの認証方法が利用できなくなった時でも安心です。

バックアップ体制を構築しておかなければ、再設定のために煩雑な手続きが必要になったり、直ちに業務に復帰できなくなり、現場に大きな悪影響を及ぼしたりする可能性があります。

生体認証を利用する際は、行動的生体認証のような、再現性が低い生体データを採用するのがおすすめです。生体認証にはさまざまな種類がありますが、例えば指紋認証や顔認証などは、他の認証方法と比べると比較的偽造しやすい認証方法です。

実際にシリコンの型で認証用の疑似的な指紋を作成し、指紋認証に対応しているデバイスに触れさせたところ、認証を突破できてしまったという実験もいくつかあります。もちろん簡単に再現できるわけではありませんが、不可能ではない以上、突破のリスクは考慮しておかなければならないといえるでしょう。

行動的生体認証であれば、どのような認証パターンを用いて認証しているのかが分かったとしても、実際に再現することは難しいため、比較的安全性を維持しやすいと考えられます。

生体認証だけでなく、複数の認証方法を組み合わせて運用するのも効果的です。例えば指紋認証+パスワードなど、2段階の認証方法を組み合わせることで、生体認証のみで運用する場合に比べてセキュリティレベルは格段に向上します。

ただし、パスワードを併用する場合は、内部の従業員による情報漏洩に注意しなければなりません。不注意によるパスワードの紛失などがあると、第三者に悪用されてシステムへの不正ログインを許してしまったり、企業としての信頼を大きく損なったりするおそれがあります。

社内でセキュリティ研修を開催するなど、従業員一人ひとりがセキュリティに対する意識を高く持つための工夫を重ねて、安全性の高い運用を実現しましょう。

指紋認証や顔認証をはじめとして、生体認証のソリューションは多様化しており、人間の身体のさまざまな部分をカギとして安全性の高い認証が可能になりました。

しかし、安全性が高いとはいえ、悪意のある第三者によって認証を突破されてしまうリスクが完全に消えたわけではありません。生体認証を運用する際は、比較的模倣が難しい行動的生体認証を採用したり、生体認証以外の認証方法を組み合わせたりする対策も忘れずに行いましょう。

下記のURLでは、生体認証サービスを提供している事業者をご覧いただけます。これから生体認証サービスの導入をご検討の方は、ぜひご参照ください。

AIソリューションについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

AIソリューションの種類と事例を一覧に比較・紹介!

AIについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら