生成AI

最終更新日:2024/05/30

近年は大規模な災害が頻発しているため、自治体や企業では防災行動計画の作成が求められています。また、災害発生時に被害状況をすばやく確認したり、業者に復旧作業を依頼したりするための体制も整えておかなければなりません。

そのような災害時の対策、情報共有をサポートする役割として「災害チャットボット」に注目が集まっているのをご存知でしょうか。今回は、この「防災チャットボット」について詳しくご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

チャットボット導入事例について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

業界・業種別AIチャットボット導入活用事例6選!企業の課題と導入効果まとめ

株式会社ウェザーニューズは2020年9月29日、災害時の安否確認や、災害情報の把握・共有を実現するため、これまで有償で提供されていた「防災チャットボット」という自治体や企業向けの対話型災害情報流通基盤システムの一部機能を、無償トライアルという形で提供することを発表しました。

「防災チャットボット」とは、SNSを介して自律的に被害者とコミュニケーションをとり、その対話の中からAIが「安否確認」「物資不足」といった災害関連情報を自動で抽出・集約するという仕組みのシステムです。このシステムで集約された情報をもとに、最寄りの避難場所や物資状況といったさまざまな情報を提供していきます。

これまで、自治体を中心に実証実験が行われてきており、すでにシステムの実用性に関しては確認されている状態です。将来的には府省庁や自治体の既存システムと連動する形で大量の災害関連情報を統合させ、政府の意思決定を支援する「緊急活動支援統合システム」に導入される予定だといいます。

なお、今回の無償トライアルでは、「災害情報の収集」と「PUSH通知」という2つの機能が提供されます。企業や自治体のスタッフによって被害が報告された場合、AIがリアルタイムで分類を行い、その被害情報を地図上にマッピングしていくという仕組みです。そして、企業や自治体の防災担当者はその報告を地図上で確認できるようになるため、さらなる情報提供も行いやすくなることが予想されます。

今回は企業や自治体を対象とした試験的導入ですが、2021年度には全国の一般ユーザーにまで参加対象を広げ、販売を開始していくそうです。

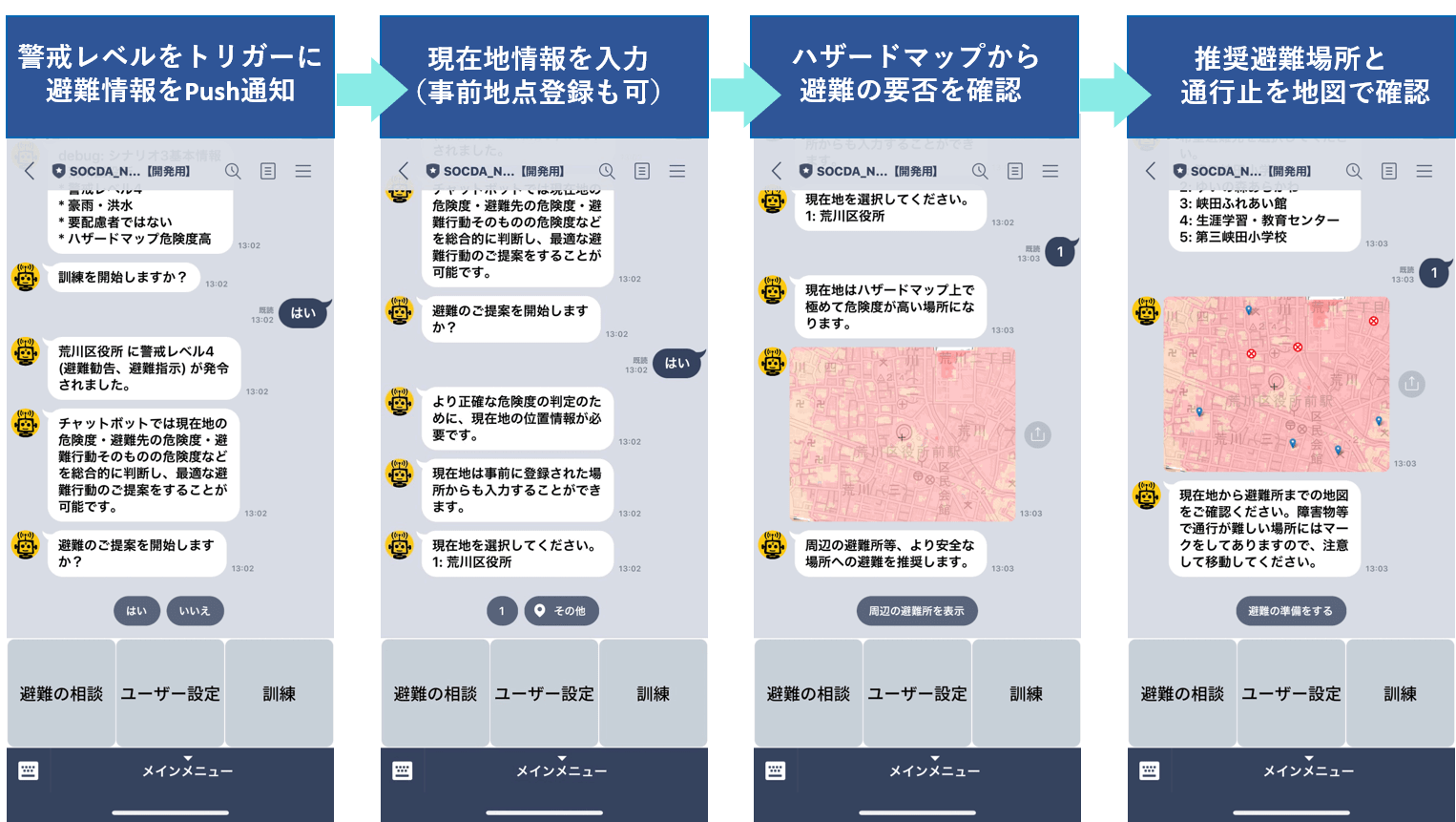

最近ではLINEのチャットボットによる災害情報共有システムを利用する自治体も多くなってきています。たとえば岡山県倉敷市では、豪雨災害を想定し、防災チャットボット「SOCDA(ソクダ)」の実証訓練を2020年6月に実施しました。

平成30年7月に発生した豪雨を経験した方々の声として、「避難時に災害状況を把握することに苦戦した」というものが多かったことから、豪雨の際の被災状況等を地域全体で共有することを目的に開催されたそうです。

この防災チャットボット「SOCDA」は、LINEで利用することができるチャットボットであり、被災状況や地域の状況をLINEで投稿すると、「SOCDA」によってマッピングが行われる仕組みになっています。実証訓練では地域住民398名が参加し、約270件の投稿を得ることができたそうです。

このような形で情報収集と情報発信が行えるようになることで、万が一の災害時にも冷静な行動が取りやすくなるかもしれません。そのような点を踏まえると、防災チャットボットは非常に重要な役割を果たしているといえるのではないでしょうか。

防災チャットボット「SOCDA」は、倉敷市以外の自治体でも少しずつ導入され始めています。東京都江東区豊洲では、2020年9月13日に開催された「豊洲スマート防災訓練2020」の中で、「SOCDA」を用いた実証訓練を実施しました。豊洲スマート防災訓練2020は、国土交通省の「スマートシティモデル事業先行プロジェクト」および東京都の「スマート東京(東京版Society 5.0)の実現に向けた先行実施エリアプロジェクト」に基づいて実施されたもので、災害時に住民間で迅速な情報共有を行えるようにすることが目的とされています。

これまで、防災チャットボットは自治体の市民間のコミュニケーションツールとして実証実験を重ねてきましたが、今回初めて「住民間の災害状況の把握」「助け合い」といった目的のツールとして活用されました。

訓練内容は、新型コロナウイルスの状況を鑑み、スマートフォン・LINEアプリを活用したリモート参加による防災訓練となっています。江東区豊洲では高層マンションも多いため、適切なタイミングでの避難行動が求められます。

そのため、マンションごとの安否を住民同士で確認できる「安否確認」や、住民の避難指示を促す「避難支援」という新たな機能が追加されたことには、大きなメリットがあるといえるでしょう。「安否確認」は、住民の安否をアンケート形式で聞き、リアルタイムで集計していくという機能です。集計された結果は地図上に表示されるため、周辺住民の安否も簡単に確認することができます。

一方の「避難支援」は、利用者が事前に住居地を登録しておくことで、AIが適切なタイミングでの避難指示を行い、避難を促すというもの。また、最寄りの避難所の提案を行ったり、避難時の注意事項を知らせたりと、避難所に到着するまでのサポートを行ってくれるため、より安全な避難を行うことが可能になります。

多くの人が日常的に使用しているスマートフォンだからこそ、防災の観点でも上手に活用していくことが重要といえそうです。

今回は、災害・防災情報をいち早く共有する「防災チャットボット」の機能やメリットについてご紹介しました。災害時の避難をサポートしてくれるさまざまな機能が備わっていることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

とはいえ、災害はいつ発生するか分からないものです。万が一の災害発生時に冷静な行動を取るためにも、日頃から災害への対策を行っておくことが大切になります。特に「避難支援」機能に関しては、事前に住居地を登録しておかなければ適切なタイミングでの避難指示を受けられませんので、ぜひこの機会に防災チャットボットの利用方法などを確認してみてはいかがでしょうか。

チャットボットについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

チャットボットとは?意味やメリット、活用事例を徹底紹介

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら