生成AI

最終更新日:2024/04/04

チャットボットの開発方法を紹介

チャットボットの開発方法を紹介

昨今、ネット通販やカスタマーサービスだけでなく、官公庁や自社内での利用など、チャットボットの導入が広がっています。そんなチャットボットを自社開発する場合、どのような流れで進めていけば良いのでしょうか。

今回は、チャットボットを自社開発する際の流れや検討ポイントなどを詳しくご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

チャットボットを自社開発する方法としては、「APIの活用」「フレームワークの活用」という2つの手段が存在します。それぞれがどのような特徴を持っているのか、詳しくみていきましょう。

特定のプラットフォーム上でチャットボットを開発する場合の方法として最適なのは、それぞれのアプリが提供しているAPIを使用するというものです。APIとは、アプリケーション・プログラミング・インターフェースを略した言葉であり、外部に公開されたアプリケーションやソフトウェアの一部を、第三者が開発したソフトウェアと共有できるようにすることを指します。代表的なAPIとしては、以下のようなものが挙げられるでしょう。

フレームワークを活用することも、チャットボットを自社開発する場合の方法として有効です。フレームワークとは、アプリやシステムなどを開発するために必要となる機能があらかじめ用意された骨組みのことを指します。

チャットボット開発用のフレームワークであれば、プログラミングに関する知識を持っていない人でも開発を行うことが可能です。代表的なチャットボットの開発フレームワークとしては、以下のようなものが挙げられるでしょう。

では、実際にチャットボットを自社開発する場合、どのような点に注意しながら進めていけば良いのでしょうか。ここからは、チャットボットを自社開発する際の検討ポイントについて詳しくみていきましょう。

チャットボットの自社開発を行う際は、社内の共通認識として「チャットボットの運用で何を実現させたいのか」を明確にしておくことが大切になります。その目的を明確にしておくことで、チャットボット開発に必要となる「データ収集」や「データ解析」を効率的に進められるようになるからです。

顧客サービスの充実、人件費の削減、サービスの拡大など、考えられる目的は数多く存在しますので、自社がチャットボットを運用する目的は何なのか、事前に明確にしておくことをおすすめします。

どのようなユーザーがチャットボットを利用するのか、あらかじめ明確化しておくことによって、より効率的にチャットボット開発を進められるようになります。想定されるユーザー像が明確になっていれば、収集すべきデータも明確化でき、データ収集をスムーズに行えるようになるからです。

そのため、チャットボットを開発する前の段階でユーザー像の明確化を行い、それを社内でしっかりと共有しておくと良いでしょう。

チャットボットを開発するためには、複雑な技術が求められるケースもあります。そのため、社内に専門知識を持つ人材が在籍していない場合には、新たに人材を確保しなければなりません。

ただし、先ほどもご紹介したように、最近ではAPIやフレームワークといった専門知識を必要としない方法も存在するため、それらの方法と一緒に検討していくと良いでしょう。

開発にあたり、APIを使うのか、それとも開発フレームワークを活用するのか、具体的な方法を決めていきます。もし、社内に専門知識を持った従業員が在籍している場合には、自社で一から開発していくという方法もあるでしょう。開発方法によっては複雑なプログラミング技術が必要になるケースもあるため、新たな人材確保も視野に入れておく必要があります。

実際にチャットボットを運用していくにあたり、その運用体制をあらかじめ決めておくことも大切です。チャットボットは、「一度運用を開始したら放置しても良い」というわけではありません。日々、さまざまな質問や問い合わせが寄せられることになるため、定期的なアップデートが必要になるのです。

場合によってはエラーが発生する可能性も否めませんので、トラブルの発生時にスムーズな対応をとれるよう、運用環境を整えておきましょう。

実際にチャットボットを自社開発していく場合、どのような流れで開発を進めていけば良いのでしょうか。ここからは、具体的な自社開発の流れについて確認していきましょう。

まずは、チャットボットのプラットフォーム(設置先)を決定します。LINE、Facebookメッセンジャー、LINE WORKSなど、さまざまな選択肢が存在するため、自社にとって最適なプラットフォームは何か慎重に検討していきましょう。

プラットフォームが決定したら、そのプラットフォームに合わせて活用していく開発ツールを選択していきます。特定のプラットフォームで開発する場合には、メッセージングアプリが提供しているAPIを活用できるため、効率的に進められるでしょう。複数のプラットフォームで開発していく場合には、フレームワークを活用します。そして、Python言語を利用してチャットボットの開発を行っていくわけですが、Python言語には機械学習に関するライブラリ、ディープラーニングに関するライブラリが多く揃っているため、初心者でも比較的簡単にチャットボットを作成していくことができるでしょう。

フロー(会話の流れ)を設定していきます。ターゲットとなるユーザー像を明確化しておくことで、必要とされる情報を事前に把握しておきやすくなり、会話の流れをスムーズに構築することが可能です。また、過去の問い合わせ内容、営業で蓄積された顧客対応データ、過去のアンケートなどを用いることで、ユーザーの必要をスムーズに収集することができるでしょう。

フロー作成を終えたら、実際に問題なく動作するかの確認、そしてテスト運用を行っていきます。うまくチャットボットが反応できないケースがあると、顧客満足度低下を招いてしまうリスクが高まるため、動作確認やテスト運用の段階でしっかりとチェックしておきましょう。

テスト運用時に浮き彫りとなった課題があれば、早めに修正しておくことが大切です。想定していなかった質問が寄せられるケースも考えられるため、柔軟にチャットボットの軌道修正を行える体制を整えておくことが重要になるでしょう。

テスト運用および課題修正を終えたら、本格導入となります。AI搭載型のチャットボットはユーザーに利用されるごとにデータが蓄積され、学習を繰り返していくことになるため、適切な学習を行えているか効果測定を行いながらチェックしていきましょう。

必ずしもAIが正しい情報を学習しているとは限らないため、定期的なメンテナンスも重要になります。誤った情報を学習し、ユーザーとのコミュニケーションが不自然なものになってしまうと、顧客満足度の低下を招いてしまうリスクもあるため、定期的にメンテナンスを行うと良いでしょう。

チャットボットを活用するメリットは数多く存在しますが、自社開発するデメリットもいくつか存在します。そのため、あらかじめ自社開発のデメリットを把握した上で、導入を検討していくことが大切になるでしょう。

具体的なデメリットとしては、開発期間が長くなってしまう可能性があることが挙げられます。情報収集やシナリオ構築など、すべての作業を自社で行っていく必要があるため、どうしても多くの時間を要してしまうのです。

また、開発においてプログラミング分野の専門知識が求められる点も、注意しなければならない点の一つといえるでしょう。人材確保の時間・コストが生じてしまうため、予算が限られる企業は自社開発以外の選択肢も視野に入れていくことが大切になります。

企業によっては、チャットボットの自社開発が難しいケースもあるでしょう。そのような場合には、チャットボットツールの活用を検討していくのも有効な手段といえます。

チャットボットツールは、厳密には「クラウドAIツール」「チャットボットツール」という2つの種類に分けることができ、プログラミングの知識を持っていない人でもチャットボットの開発を行うことが可能です。

「クラウドAIツール」は、学習データを読み込ませることによってAIが自動で学習していくため、チャットボットが常にアップデートを続けていくという特徴があります。クラウド上(インターネット上)で利用できるため、場所にとらわれず柔軟にチャットボットの管理を行えるのが魅力です。

一方のチャットボットツールは、月額利用料金を支払うことで、プログラミングやAIの専門知識がない人でもチャットボット作成を行えるようにサポートしてもらうことができるサービスです。専門知識を持ったサポートスタッフからアドバイスを受けながら開発を進められるため、専門知識を学びながらチャットボット開発を進めていくことができます。

チャットボットの導入事例1:ローソンの「ローソンクルー♪あきこちゃん」

ローソンの「ローソンクルー♪あきこちゃん」は、2016年に誕生したチャットボットで、毎日10万人が利用するほどの人気を集めています。LINE上でさまざまな質問に答えてくれたり、最寄りのローソンを教えてくれたり、クーポンやキャンペーンをお知らせしたりと、日々ユーザーと交流を図っています。

あきこちゃんは、実はマイクロソフトの「りんな」の技術を「Rinna Character Platform(リンナキャラクタープラットフォーム)」として転用しています。ただ、あきこちゃんはローソンで働く女子大生なので、りんなのように「まじ!」「やば!」というような女子高生キャラではなく、控えめで親切な女の子という設定になっています。18年2月からは、あきこちゃんと将棋で対戦できる機能が加わり、「女子大生なのに将棋好き」「強すぎる」といった意外性もウケています。

(参照:日経XTREND「ローソンのチャットボットは日々10万人が利用 炎上を防ぐ舞台裏」)

チャットボットの導入事例2:横浜市「イーオのごみ分別案内」

公的機関でいち早くチャットボットを導入し話題を集めたのが、横浜市の「イーオのごみ分別案内」です。横浜市資源循環局とNTTドコモが開発したチャットボットで、横浜市のキャラクター「イーオ」が会話形式のゴミ分別の方法を教えてくれます。

ネット上で注目を集めるきっかけになったのは、イーオの「おもしろ回答」です。あるユーザーが「旦那を捨てたいんですけど」と問いかけたところ、予想外に哲学的な答えが返ってきたことが話題を呼び、さまざまなものを捨てようとイーオに問いかけるユーザーが登場しました。

「イーオのごみ分別案内」での取り組みは、総務省の「ICT地域活性化大賞2017」にも選ばれています。

(参照:横浜市「イーオのごみ分別案内」)

(参照:BuzzFeeD『「旦那を捨てたいんですけど…」 横浜市のごみ分別ボットの答えが的確すぎる』)

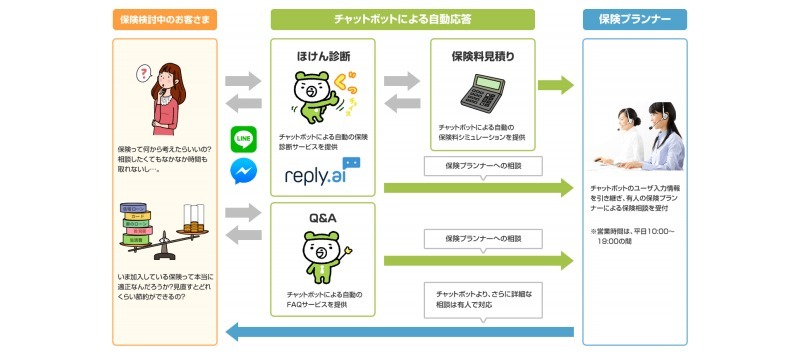

チャットボットの導入事例3:ライフネット生命「自動応答による保険診断・見積り」

ライフネット生命では、reply.aiというプラットフォームを用いたチャットボットの運用を行っています。すべての問い合わせに対して自動応答を行っているわけではなく、自動対応と有人対応を使い分けるハイブリッド型を採用しているため、ユーザーが人間による詳細なサポートを必要としている場合のみ友人対応を行っていくことが可能です。

実際に寄せられる質問の中には、チャットボットによる対応で十分なものも多いため、それらの質問にまで友人で対応していくのは効率的とはいえません。かといって、すべての対応をチャットボットに任せてしまうと、問題を解消できないユーザーが出てきてしまう可能性があります。そのどちらにも効率よく対応する手段として、このハイブリッド型は効果的なものといえるでしょう。

(参照:ライフネット生命保険「ライフネット生命保険 LINE および Facebook Messenger で自動応答による保険診断・見積りが可能に」)

チャットボットの導入事例4:LOHACO(アスクル株式会社)「バーチャルエージェントのマナミさん」

アスクル株式会社が運営しているインターネットショッピングサイトの「LOHACO」では、マナミさんというチャットボットが採用されています。マナミさんは、会話エンジンに「IBM Watson」がベースのバーチャルエージェントが導入されており、入力された質問に回答できるのが特徴です。問い合わせの3分の1近くをマナミさんが回答している状況で、導入により6.5人分の人件費を削減することができたといいます。

ホームページ上にFAQを設置している企業は数多くありますが、ただFAQを設置するだけでは「実際に電話した方が手っ取り早いだろう」という考えからカスタマーセンターに問い合わせを行うユーザーも少なくありません。しかし、質問の入力欄を設置しておけば、電話による問い合わせを行う前にチャットボットで問題解決できる可能性を高められるわけです。そのため、カスタマーセンターにおけるチャットボットの貢献度は極めて高いといえるでしょう。

(参照:LOHACO「ヘルプ・お問い合わせ」)

今回は、チャットボットを自社開発する際の流れや検討ポイントなどをご紹介しました。ターゲットの明確化を行っておくことで、スムーズにチャットボット開発を進めていくことが可能になります。ただし、自社開発には専門知識が求められるため、予算や人材といった面で不安が残る場合には、チャットボットツールの活用も検討していくと良いでしょう。

AIsmileyでは、各製品に精通したコンサルタントが、あなたの利用イメージに合わせておすすめ製品をご紹介しています。あなたと近しい企業の事例や活用方法もご案内しており、無料でお配りしているカオスマップや比較表で比較検討していただくことが可能です。チャットボットの導入をご検討の際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

チャットボットについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

チャットボットとは?意味やメリット、活用事例を徹底紹介

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら