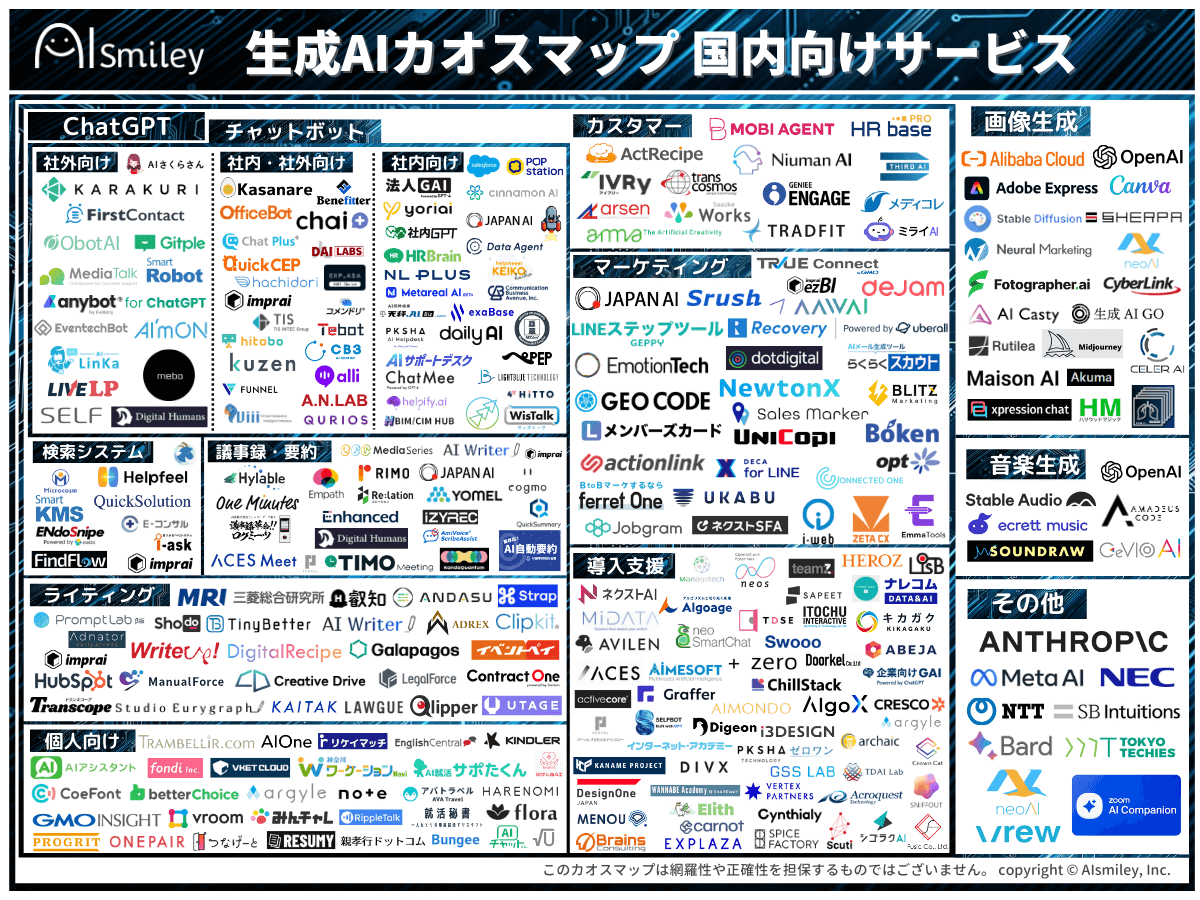

生成AI

最終更新日:2024/04/11

近年、少子高齢化に伴う働き手不足が原因となり、従業員一人ひとりの負担が増加していることが大きく問題視されるようになりました。それを受けて2018年6月に「働き方改革関連法案」が参議院を通過し、労働力の確保や生産性の向上といった取り組みが本格化され始めています。

働き方改革には「一人ひとりが働きやすい環境を整備すること」も含まれているわけですが、それを実現する手段のひとつとして最近注目され始めているのが「テレワーク」という働き方です。今回は、働き方改革を促進するテレワークのメリットやデメリットについて、詳しくみていきましょう。

AIについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説

テレワークとは、「tele=離れたところ」と「work=働く」という2つの単語を組み合わせた造語です。「テレ」という言葉が含まれているため、電話を用いた仕事と誤解してしまう人もいらっしゃいますが、上記の通り電話(telephone)とはあまり関係がありません。

日本テレワーク協会によれば、テレワークは「情報通信技術を活用した時間や場所にとらわれない働き方」と定義されています。また、テレワークと聞くと「自宅で働くこと」をイメージされる方も多いかと思いますが、厳密には3つの場所に分けることができます。それが、「自宅利用型テレワーク(在宅勤務)」「モバイルワーク」「施設利用型テレワーク(サテライトオフィスの勤務など)」の3つです。

在宅勤務とは、その名の通り自宅にいながら業務を進めていく働き方のことです。会社とは電話やメールなどで連絡を取るのが一般的となっています。

モバイルワークとは、移動中や顧客先で、パソコンや携帯電話を用いて業務を行う働き方のことです。

サテライトオフィス勤務とは、勤務先ではない別のオフィスでパソコンなどを利用して業務を行う働き方のことです。レンタルオフィスや数社の共同サテライトオフィスなどが利用されるのが一般的であり、都市企業は郊外に、地方企業は都市部にサテライトオフィスを置きます。

このように、テレワークはいくつかの種類に分けることができるわけですが、テレワークを導入することで得られる具体的なメリットとしては、以下の3点が挙げられるでしょう。

総務省の「平成28年度通信利用動向調査」によれば、ICT(情報通信技術)を利用している企業のほうが、利用していない企業よりも1.6倍生産性が高まったといいます。テレワークを導入したほうが生産性向上につながる理由として考えられるのは、評価基準が「成果」や「実績」などにシフトされ始めていることです。

テクノロジーを活用することによって、より明確に成果や実績を可視化できるようになるため、一人ひとりの評価を公平に行えるようになります。その評価体制は、テレワークにおいても同じように整えていくことができるため、より一人ひとりのモチベーションを維持・向上しやすい働き方といえるでしょう。

ただし、一部のスタッフだけをテレワーク可としてしまうと、不公平感が生まれてしまう可能性があります。その不公平感がモチベーションの低下を招き、逆に生産性を低下させてしまう可能性も否めませんので、「会社全体でテレワークに取り組む」「部署全体でテレワークに取り組む」といった方法を採用するべきでしょう。

テレワークは、労働環境を変えざるを得ないという時代背景の中で生まれた働き方であるため、「この場所で働かなければならない」という決まりもなく、柔軟に企業活動に参加できるというメリットがあります。たとえば子育てと仕事の両立を実現したい人の場合、テレワークが可能であれば、子育てと仕事の両方を柔軟に進めていくことができるでしょう。

そのような人にとって、「テレワークを採用している企業であるか」という点は、非常に重要なポイントになるでしょう。「働き方の柔軟性」が企業のブランディングにつながるケースも少なくありませんので、新たな人材確保という面でも、テレワークを採用しているかどうかという点は重要視すべきポイントといえるのです。

テレワークには多くのメリットがあり、働き方改革を促進する上でも重要な存在であることがお分かりいただけたかと思います。しかし、必ずしもメリットばかりというわけではありません。いくつか注意すべき点も存在しますので、その注意点を踏まえた上で導入を検討していくべきでしょう。

テレワークは基本的にICTを活用することが前提となるため、従業員一人ひとりがしっかりとICTを使いこなすための環境を整備しなければなりません。そのため、初めてテレワークを導入する企業にとっては、少しハードルが高く感じられてしまう可能性もあるでしょう。

また、パソコンのセキュリティ面にも注意を払う必要があります。移動中の電車内やシェアオフィスなどで業務を行う場合には、覗き見による情報漏洩もないとは言い切れません。そのため、パソコンに覗き見防止フィルターを付けるなどの対策が必要になるでしょう。

オフィスで業務を進めていく場合、いつでも対面でコミュニケーションをとれるため、ピラミッド構造の管理組織でも問題ありません。しかし、テレワークの場合は対面の機会が減るため、ピラミッド構造のように「上位者の目の届く範囲で下位者が仕事を進める」「下位者のそばに上位者を置いてスムーズに指示をする」といった体制は整えられません。

そのため、一人ひとりがミッションを明確に把握した上で、会社を支えていくという意識が大切になるわけです。これは、オフィスワークの際のメンバーマネジメントとは大きく異なる部分であるため、テレワーク導入時にしっかりとシフトしていくことが大切になるでしょう。

今回は、働き方改革を推進するテレワークという働き方のメリット・デメリットについて詳しくご紹介しました。多くのメリットが存在する一方で、注意しなければならない点も存在することがお分かりいただけたかと思います。

テレワークを導入する上で最も重要なのは、経営トップが明確なビジョンを示し、従業員一人ひとりと共有していくことです。一人ひとりのビジョンがバラバラなままでは、テレワークによって生産性を高めることもできません。その点を踏まえた上で、働き方改革の一環としてテレワークの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら