生成AI

最終更新日:2024/01/19

JDLA 生成AIの指針発表

JDLA 生成AIの指針発表

一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)は、5/1に「生成AIの利用ガイドライン」の記者発表会を行いました。ChatGPTの企業向け利活用の発表として注目度の高かった会見の様子を、アイスマイリーがレポートします。

日本ディープラーニング協会理事長 松尾 豊氏

はじめに「生成AIの利用ガイドライン」公開の背景について、JDLA理事長の松尾 豊氏が説明しました。

――松尾理事長

昨年11月末にOpenAIによって発表されたChatGPTは、わずか二ヶ月で1億ユーザーを突破するなど各所で話題になっています。また、直近でリリースされたGPT-4は、米国司法試験の結果が上位10%に入るなど知識や精度の面でも一気にレベルが上がったことを我々も実感しています。

そして、先日OpenAIが発表した論文「GPTs are GPTs(GPTはGPT)」では、GPTは汎用目的技術であり、トランジスタ・インターネット・エンジン・電気などに匹敵する数十年に一回のテクノロジーであると述べられています。また、実際には起こり得ませんが、人の仕事を奪うのではないか?といった意見も出るほどその性能の高さは衝撃を与えました。

松尾理事長は続けて、共通のルールを作ることにより社会全体のChatGPT導入をサポートしたいと述べます。

――松尾理事長

ChatGPTの諸問題に関しては、G7サミットでも議論されたホットな話題です。現在は国によって対応は様々で、急ピッチでルールを策定している段階です。日本国内でも、東京大学や文部科学省などが個別で指針の策定を行っていくと発表しており、少しずつ社会全体が利活用に向けて進んでいます。

しかし、未だに国内で共通のルールはなく、企業や組織でChatGPTを導入する際の障壁となっています。そのような状況を鑑み、今回JDLAとして「生成AIの利用ガイドライン」を発表します。

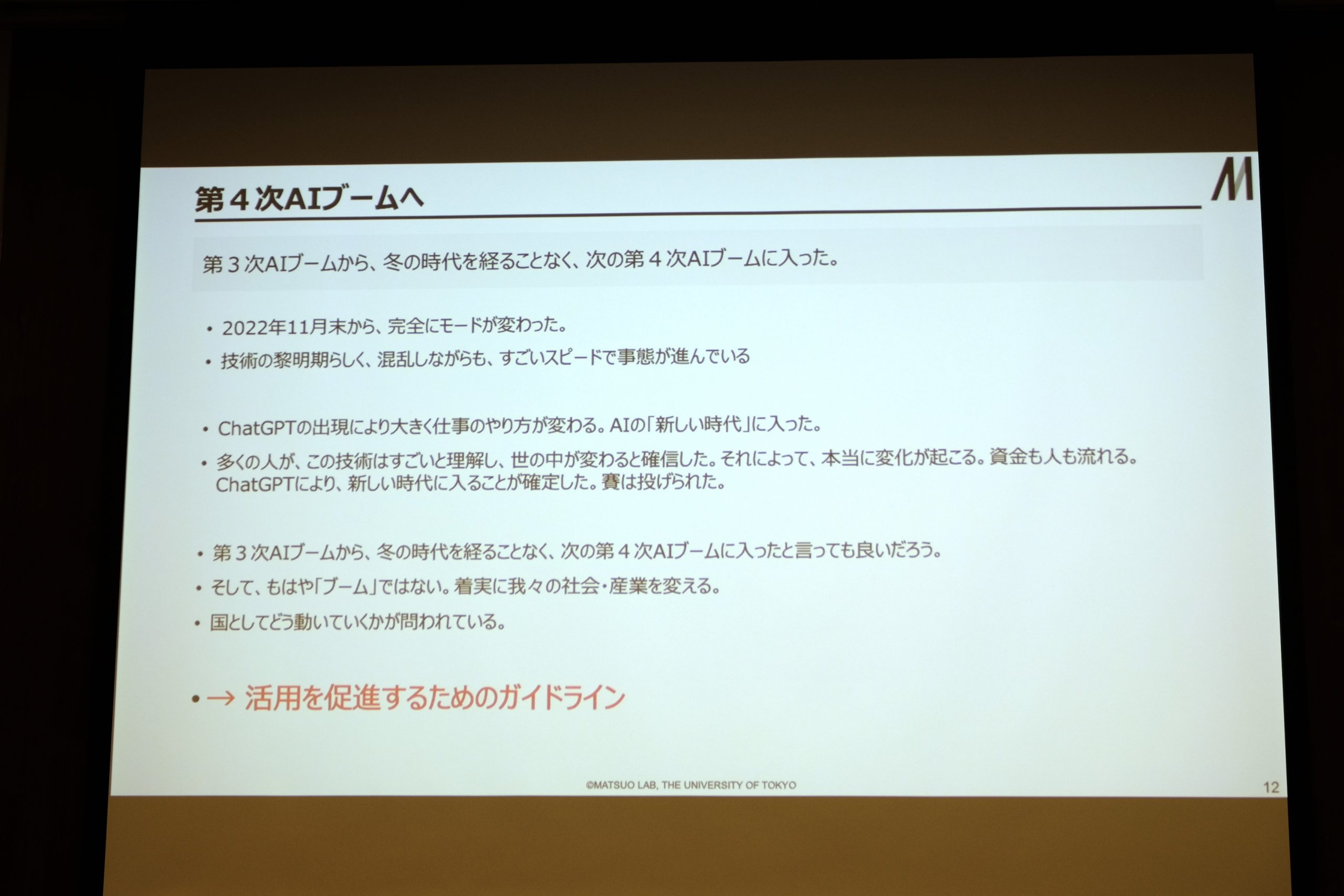

私たちは、ChatGPTの発表から一気に世間の風潮が変化し、第4次AIブームが来ていると感じております。「生成AIの利用ガイドライン」によって、社会全体でChatGPTの活用が促進されることを望んでいます。

次に、弁護士法人STORIA法律事務所代表パートナー弁護士の柿沼 太一氏がガイドラインの概要について解説しました。

弁護士法人STORIA法律事務所代表パートナー弁護士 柿沼 太一氏

――柿沼氏

このガイドラインは、民間企業や各種組織が生成AIを利用する場合に、組織内のガイドラインとして最低限定めておくべき事項を示したものです。こちらはルールのひな形ですので、業種ごとに編集していただければと思います。

留意すべき点として、導入したいGPTはどのようなシステムを用いるのかで性質が変わることが挙げられます。例えば、自社サーバーにてLLM(大規模言語モデル)を稼働させ自社内で完結させる方法と、OpenAIのようなサービスを利用する方法、外部事業者のAPIを用いる方法ではデータの取扱いリスクに大きな差があります。ChatGPTを導入する際に、自分の使うシステムはどれに該当するのかを精査することがリスク管理の面で非常に重要です。

質疑応答では松尾理事長、柿沼氏およびJDLA理事の井崎 武士氏が会場内の質問に回答しました。

――先日G7でデジタル技術大臣会合が行われましたが、JDLAから政府や国際機関に提言したいことはありますか。

日本ディープラーニング協会理事 井崎 武士氏

――松尾理事長・井崎氏

JDLAではGR(Government Relations)の活動には重きを置いており、積極的に政府に向けて発信しています。今後、こういったLLM(大規模言語モデル)に関する業務は非常に重要ですので、引き続き意思疎通を取っていけたらと考えています。

また、日本と諸外国で生成モデルへの対応の仕方は異なりますが、日本は日本なりのスタンスを作っていくことも大切です。

その上で、他人の権利を侵害することはあってはなりませんし、利用にあたって説明責任が生じることを理解する必要があります。どのデータを使うのか、独自モデルを用いるのか、これらのことに留意しながら国としてどのように開発を支援するのかは極めて重要だと感じています。

――個人のクリエイターに向けた指針を出す予定はありますか。

――柿沼氏

個人のクリエイター向けに別のバージョンを出す予定はありません。ただ、主に著作権周りに関しては今回発表したものと共通している部分が殆どですので、クリエイターの方にとっても参考になると考えています。

――ガイドラインのアップデートの予定はありますか。また、企業としてどのくらいの頻度で確認をすべきかの目安はありますか。

――松尾理事長・柿沼氏

現在、アップデートの期間は決めていません。随時意見を受け付けているので、必要に応じ改善していく予定です。

このガイドラインは基本的にはそのまま使うのではなく、企業ごとのデータポリシーを中に組み込みセキュリティ面等を検討していただいて、社内の規定として用いる想定をしています。修正頻度は各社様にお任せしますので、適宜添削していただきご利用下さい。

「生成AIの利用ガイドライン」は、導入する際に留意すべきことが具体的にまとめられた資料となっています。ChatGPTの導入を検討されている企業様はぜひ活用して下さい。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら