生成AI

最終更新日:2024/01/15

ChatGPT時代の人材育成とは?

ChatGPT時代の人材育成とは?

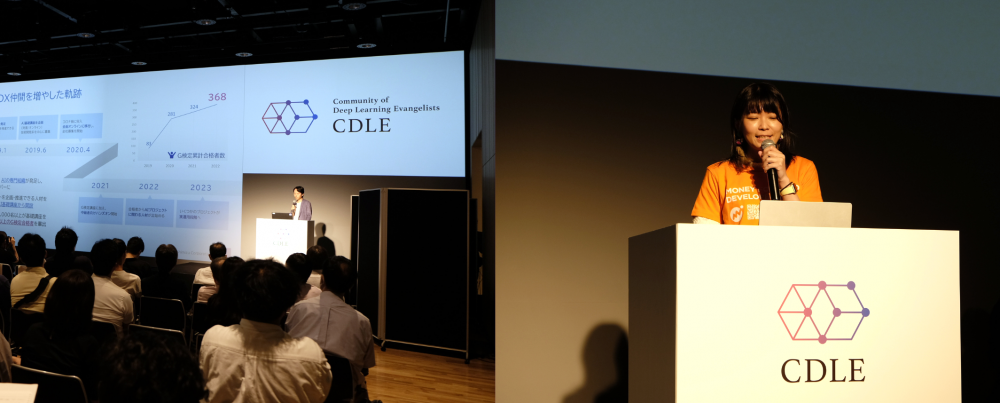

日本ディープラーニング協会(JDLA)は、2023年8月26日(土)に「CDLE AII Hands 2023」を東京ポートシティ竹芝ポートホールで開催しました。会場にはG検定・E資格者270名が集結。社内外でのキャリアをテーマに、理事長 松尾 豊 東京大学大学院教授やジャパン・リスキリング・イニシアチブ代表理事 後藤 宗明氏らによる講演が行われました。当日の様子を写真を中心にレポートします。

まずはJDLA理事長を務める松尾 豊氏による特別講義が行われました。大きく分けて「生成AIの現状と活用可能性」と「国内外の動きと日本のAI戦略」について講義しました。

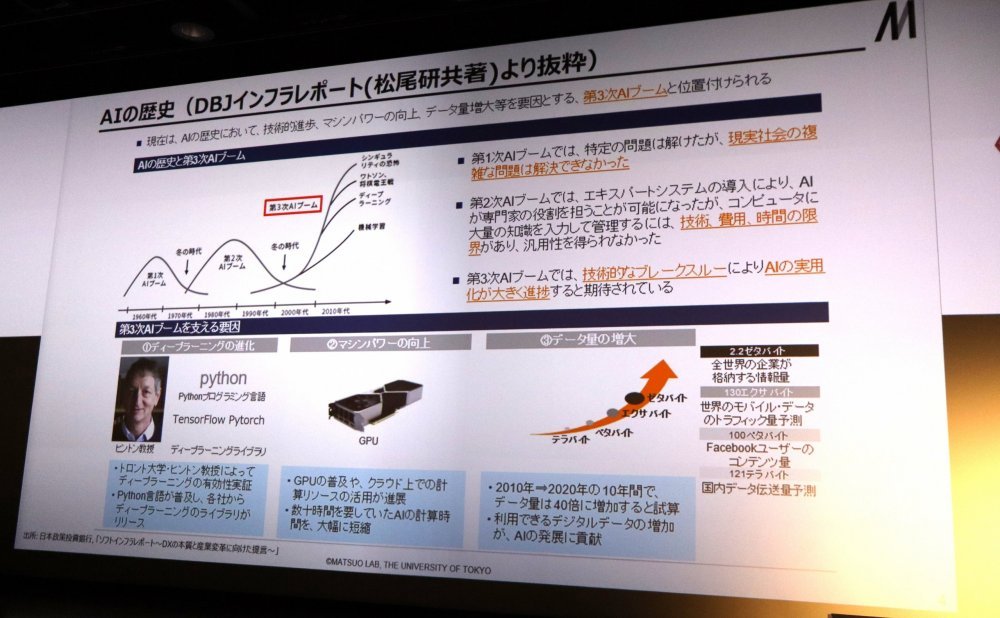

AIの歴史の流れでいうと、現在は2010年代から続く第3次AIブームにあたり、マシンパワーやデータ量の向上、ディープラーニングの進化が見られ、そして今、生成AIという事前に学習されたモデルを活用した機械学習やディープラーニングに注目が寄せられています。

ChatGPTの登場は、ある種の社会現象だと表現。多くの人が正しく使えるAIモデルになったことで、ユーザー数の急激な上昇、それに伴いChatGPTの新しい活用方法を各々が見出し、発信していくような現象が世界中で起きています。

また、2023年に入ってからはさらに開発進歩のスピードは上がっており、第4次AIブームに入っているといっても過言ではないとコメントしました。

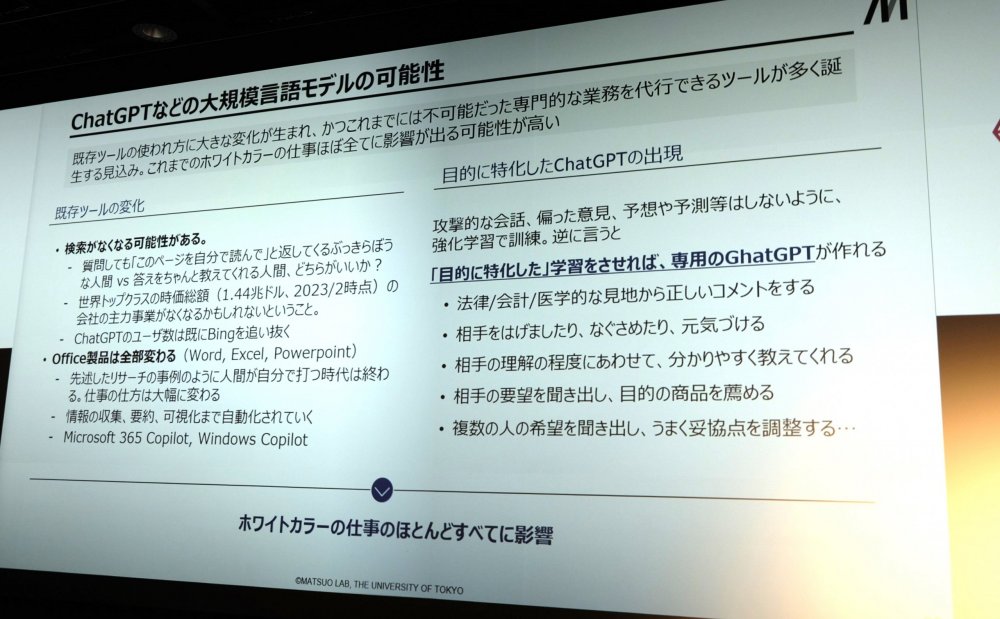

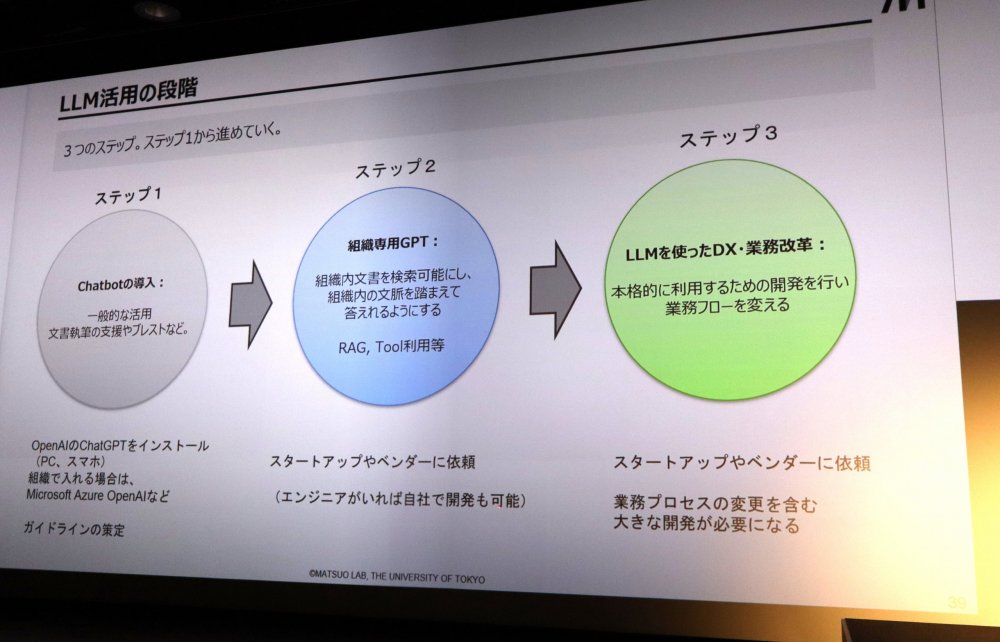

加えて、既存ツールの変化や、目的に特化したLLMも登場により、ChatGPTなどの大規模言語モデルはホワイトカラーのほぼ全ての仕事に影響を及ぼすだろうと主張。その中でも特に高賃金の職業や参入障害の高い職業ほど影響がでるという調査結果も併せて紹介しました。

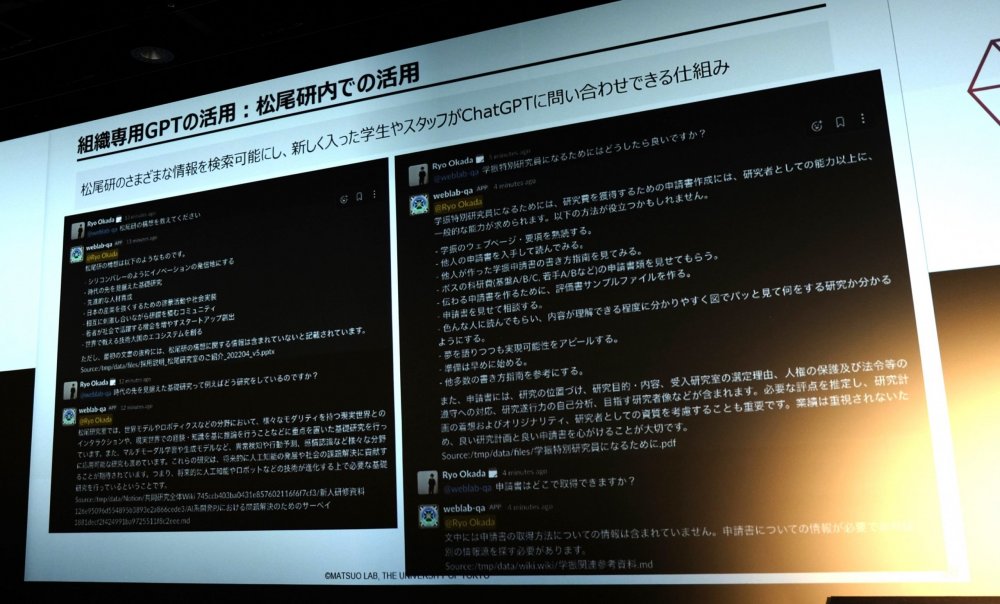

国内でもChatGPTの活用事例は増えており、議事録の要約や文章生成に活用する企業や、行政での活用事例、またChatGPTを活用した新サービスの提供例についても触れました。松尾研究室でも、新しく入った学生やスタッフの問合せ対応にChatGPTを活用しています。

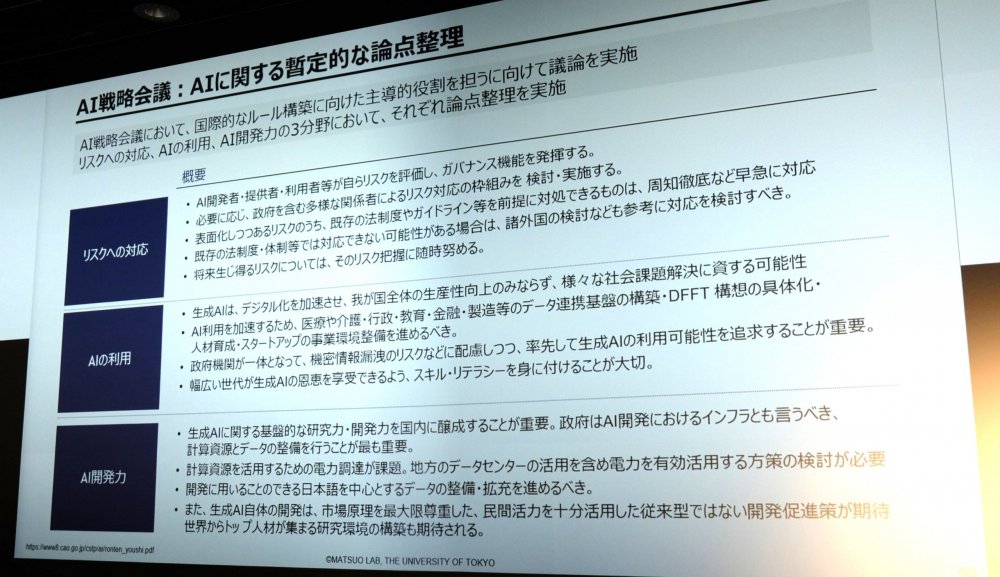

国内外の動きと日本の生成AI戦略に関する講義では、日本政府は生成AIに関する原則・方針について急ピッチで議論を重ねており、AI戦略会議で「リスクへの対応」「AIの利用」「AI開発力」の3分野で論点整理を実施していると述べました。

「リスクへの対応」として、文化庁が生成AIガイドラインを策定したり、法務省はAIを用いた契約書審査に関してガイドラインを発表するなど、リスク対応の枠組みの検討や実施がされています。松尾氏は、現行法を周知し、やってよいことは良いと明示することでイノベーションは進むと主張しました。

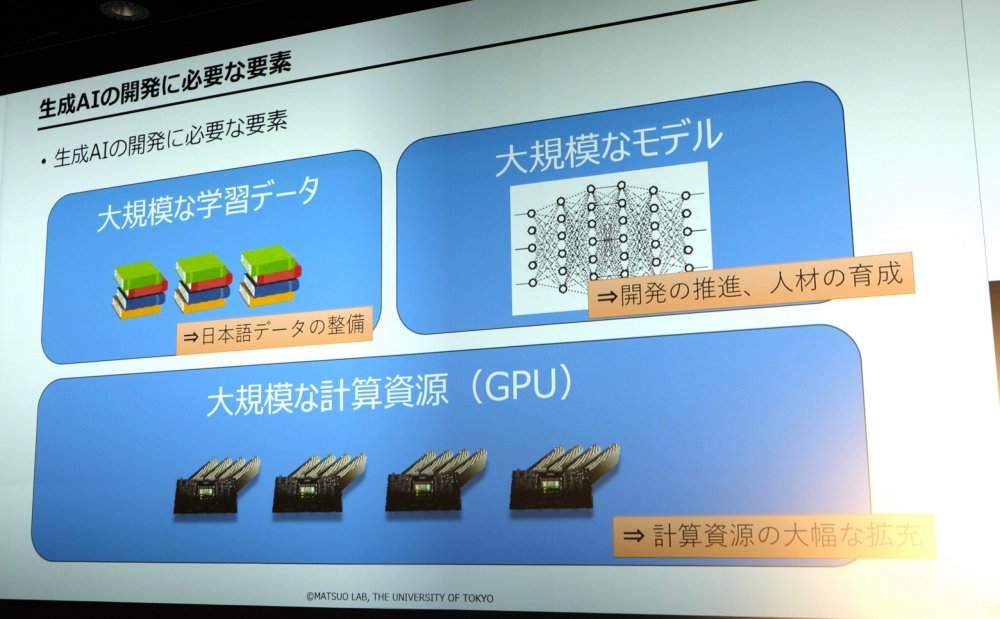

生成AIの開発に関しては「大規模データ」「大規模モデル」そして「大規模な計算資源」が必要ですが、いずれも国外に比べて遅れを取っており、日本語データの整備や、AI開発できる人材の育成、GPU等の計算資源の大幅な拡充を行っていかなければならないとコメントしました。

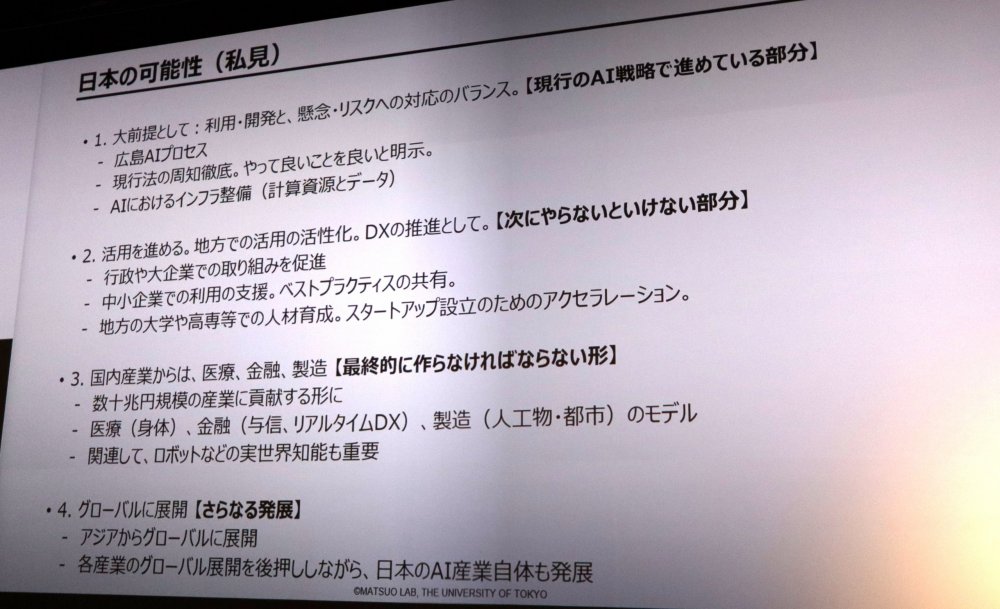

また、今後日本がAIで世界と肩を並べていくには、医療分野や金融、製造分野などの巨大産業に貢献できるLLMの開発が必要だと主張。

併せて、松尾氏が考える日本の可能性について、段階ごとに実施すべきことを挙げています。

現在、日本全体でスピード感を持って生成AIに取り組んでいることは評価するとともに、ステップが上がるにつれ、知識がなく、経営のトップがAIを理解できないというような状況が出てくると、一気に活用のスピードが落ちてしまうとコメント。その状況に陥った際にどう乗り越えていくのかということが重要だと述べました。

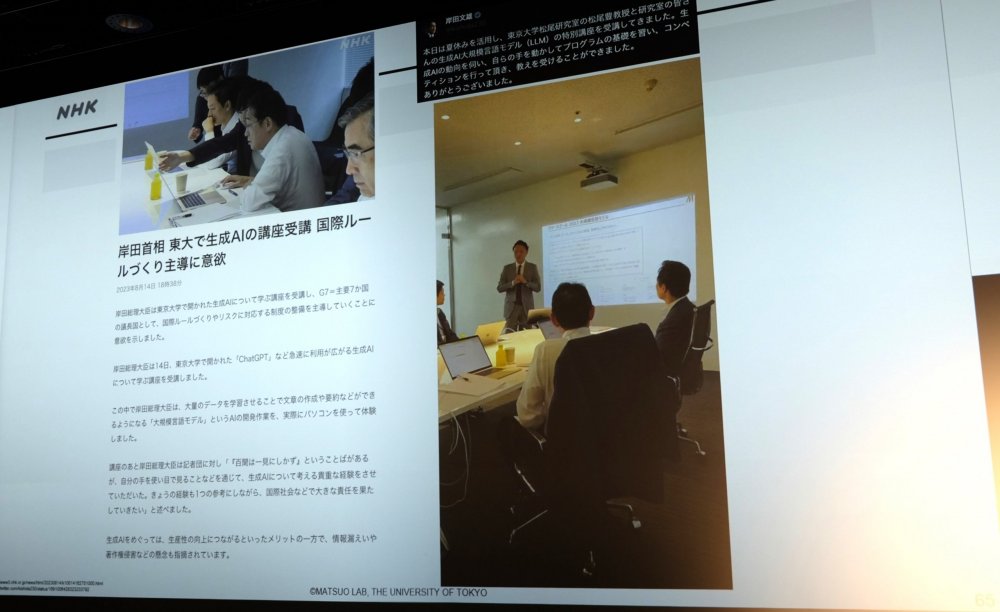

技術面に関しては、実際にやっていくことが重要だとし、岸田総理が松尾研究室で生成AI・LLM講義を受け実際にLLM開発のコンペティションを行った際のことを紹介しました。

LLM開発のコンペティションでは、GPT-2をベースに首相演説290回分、120万トークンの継続事前学習を行い、GPTでハイパーパラメータを調整して学習させました。

コンペティションの結果、岸田総理は6人中3位となり、LLM開発を行った総理はおそらく岸田総理だけだと松尾氏は述べ、併せてAI学習の推進についても主張しました。

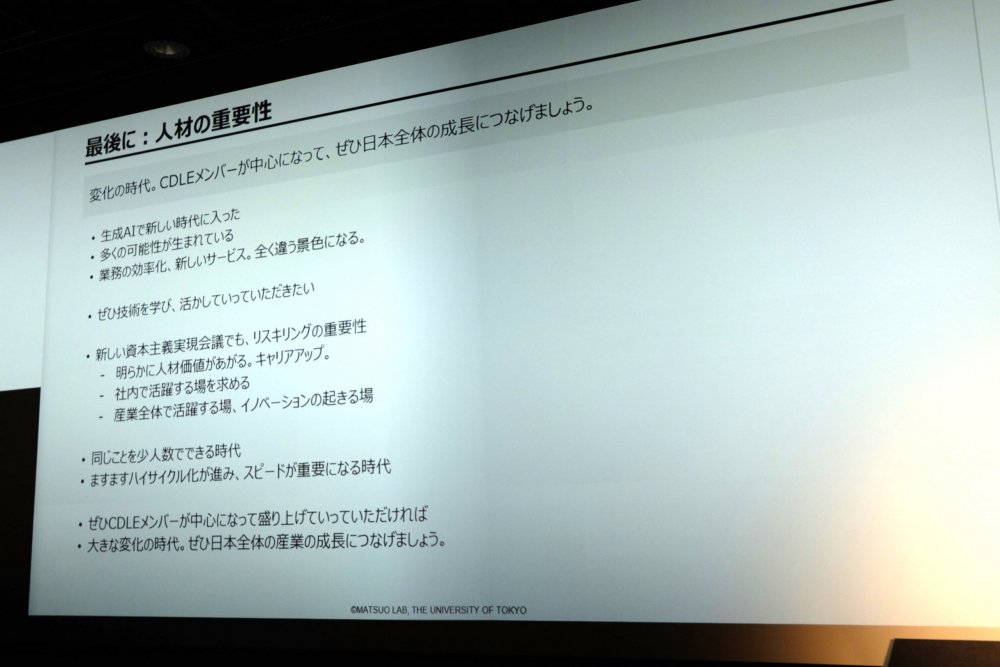

松尾氏は、今は変化の時代であるとコメント。AIに関して学びを続けていき、日本全体の成長に繋げていければ、また違った景色が見えてくるのではないかと述べました。

最後に、新しい技術を身に付けることで人材価値を高め、社内・社外で活躍できる、さらには社会全体でイノベーションを起こしていってほしいと述べ、特別講演は終了しました。

ジャパン・リスキリング・イニシアチブ代表理事 後藤 宗明氏による講演では、ChatGPTが誕生してからのリスキリングと、日本におけるリスキリングの課題について述べました。

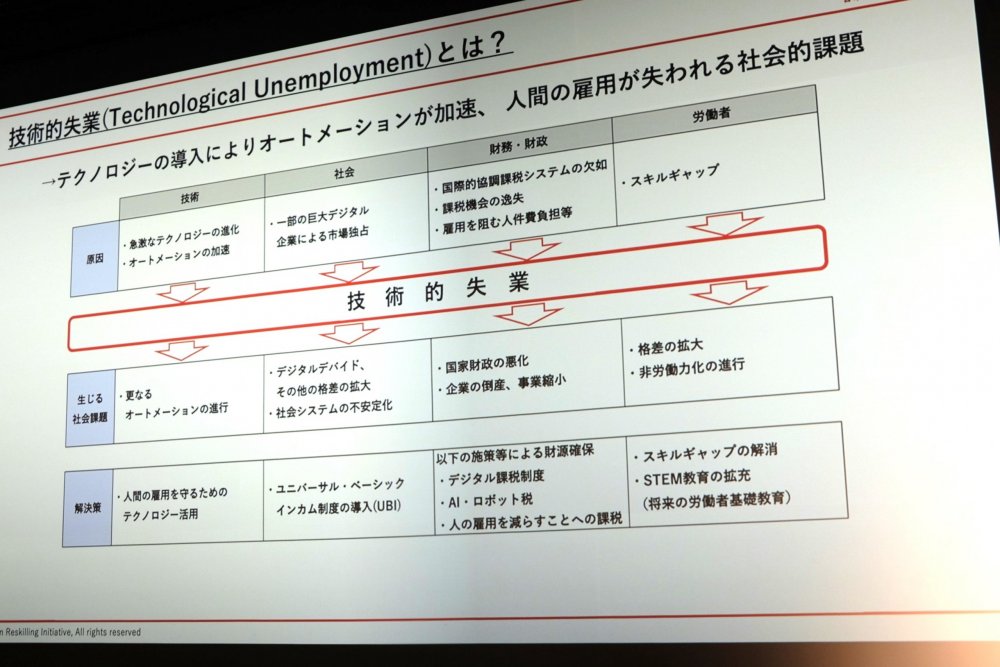

まず、リスキリングが重要視されてきた背景として「技術的失業」というキーワードがあるとコメント。これはテクノロジーの導入により自動化が加速し、人間の雇用が失われるという社会問題で、2013年時点で既に、技術の自動化により「消える職業」「なくなる仕事」の予想がされています。

「技術的失業」が起きる原因として、急激にテクノロジーが進化をしていくことで、人間のスキルが追いつかないという点が大きいとコメント。他にも仕事の自動化により生まれた新しい仕事へのスキルギャップが生まれることも要因に挙がると話しました。

日本の技術的失業の可能性に関しても、ファミリーマートのドリンク補充の例などを挙げながら説明しています。また、ドコモの販売店でも、実店舗を削減しメタバース店舗など新しい取り組みに移行する流れで、リスキリングの必要性を示唆しています。

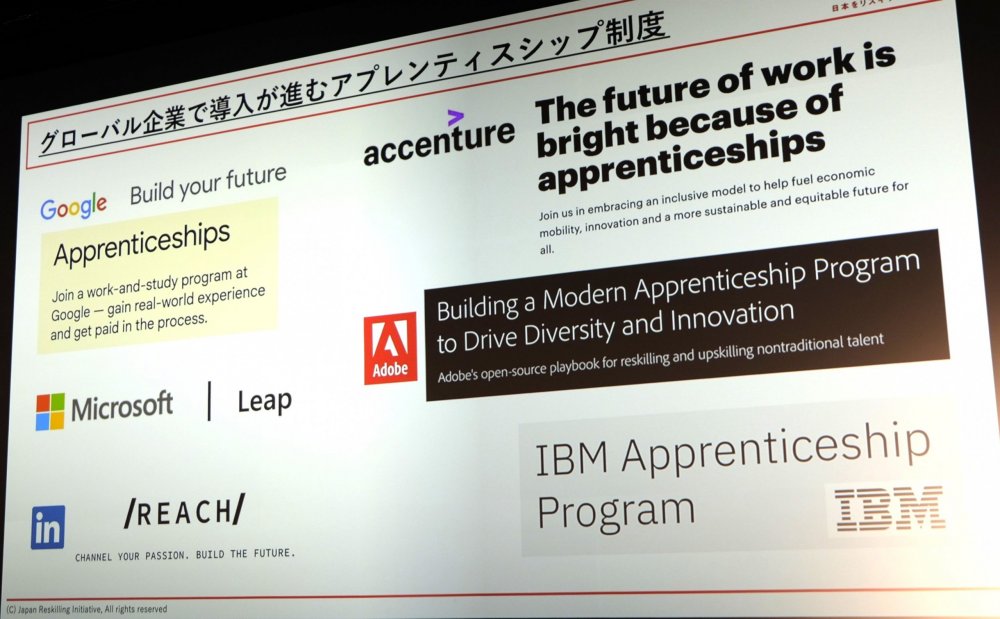

後藤氏は、今後リスキリングがますます重要になると述べる一方で、日本におけるリスキリングの課題についてもコメント。日本では、せっかく学習に取り組んでもスキルを磨く実践機会がないという問題があります。そこで、アプレンティスシップというワードを紹介。

アプレンティスシップとは、将来的な配置転換や転職を前提とした就業時間内で行うリスキリングのことです。実践的な職場での研修や教育を通じて、従業員が必要なスキルや知識を身につけることができます。

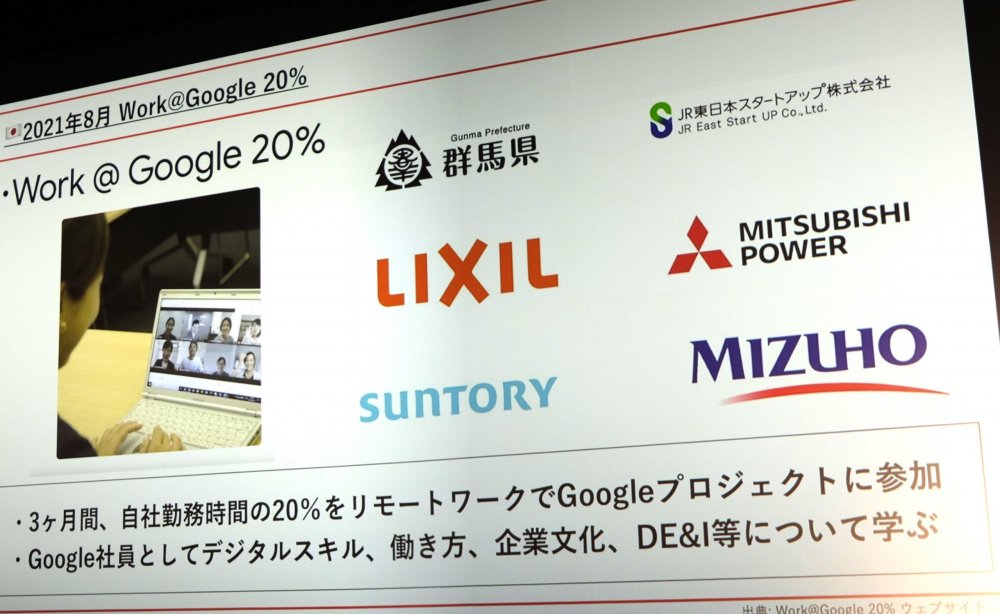

アプレンティスシップ制度の導入は、グローバル企業を中心に進んでいます。Googleが行っている「Work@Google 20%」では、自治体やパートナー企業をGoogle社員として受け入れ、自社勤務時間の20%をGoogleのプロジェクトに参加することでデジタルスキルなどを学べます。

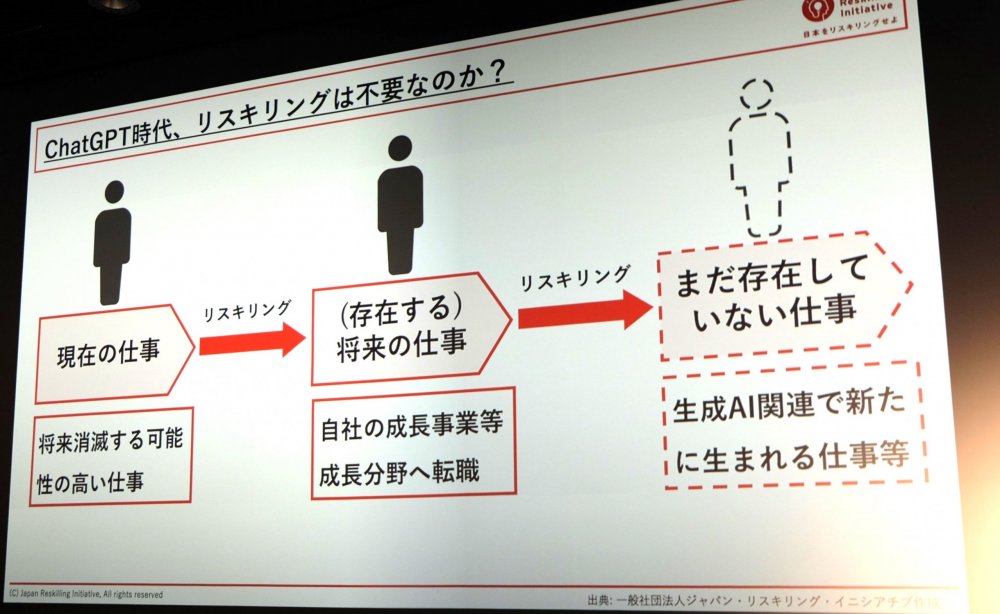

最後に後藤氏は、ChatGPTが登場し、ChatGPTの活用が広がってきた今、リスキリングは新しく生まれる仕事に就くために必要な準備プロセスであるとコメント。

リスキリングは人間とAIが一緒に働いていく解決策だと述べ講演は終了しました。

講演後、JDLA 専務理事 岡田 龍太朗氏からJDLAの最新情報とキャリアアップ支援施策の紹介がありました。

リスキリングへの社会的関心が高まる中、G検定・E資格への注目度も上がっており、現在250社以上の企業がG検定を推奨しています。また、JDLAとしてG検定を推進している企業とAIに取り組んでいるベンチャーとの交流を拡げていき、アプレンティスシップにも取り組んでいくと述べました。

実際にG検定・E資格合格者を積極的に採用しているJDLA会員企業として、株式会社ABEJA、株式会社Ridge-i、アディーレ法律事務所の3社も講演を行いました。各企業の事業内容から、G検定・E資格を持っていることでどんな部署で活躍が期待できるか紹介しており、会場では各社に気軽に相談できるブースが設置されていました。

他にも、G検定・E資格の取得により社内・社外でキャリアアップに成功したCDLEメンバーによる講演もあり、どのようにキャリアアップを進めていったかなど生の声を聞くことができました。

今回の「CDLE AII Hands 2023」は述べ270名のCDLE会員が参加し、イベントを通し活気に溢れており、生成AIへの興味関心、リスキリングへの注目度の高さが伺えました。

次回の第4回G検定は2023年9月9日(土)に実施を予定しています。ぜひ、G検定に挑戦し、自身の人材育成やキャリアアップに活用してみてはいかがでしょうか。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら