生成AI

最終更新日:2024/04/03

リード・エグジビション・ジャパン株式会社(東京都新宿区 代表取締役社長:石積忠夫)は、2018年10月24日(水)から26日(金)までの3日間、幕張メッセで「第9回 Japan IT Week 秋」を開催した。今回は、第2回「AI・業務自動化展 秋」の出展からレポートする。本展は、AIに関する業務自動化をテーマとしたRPA、MA、チャットボット、画像認識技術など、最新のAI製品・サービスを集めた、下半期最大級のIT展示会。出展社数は60社を超え、経営企画、マーケティング部門をはじめとしたユーザーが日本全国から来場した。

本展で最も注目のキーワードがRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)だ。RPAとは、主にバックオフィスにおけるホワイトカラーの業務をロボットが自動化するサービスで、人間がコンピューター上で行う手作業の業務を操作画面から登録しておくだけで、自動的かつ効率的に処理する。Excelのデータ入力やアプリケーションの処理、ブラウザでのデータ収集など、広範囲な業務に対応できる技術として注目を集めている。

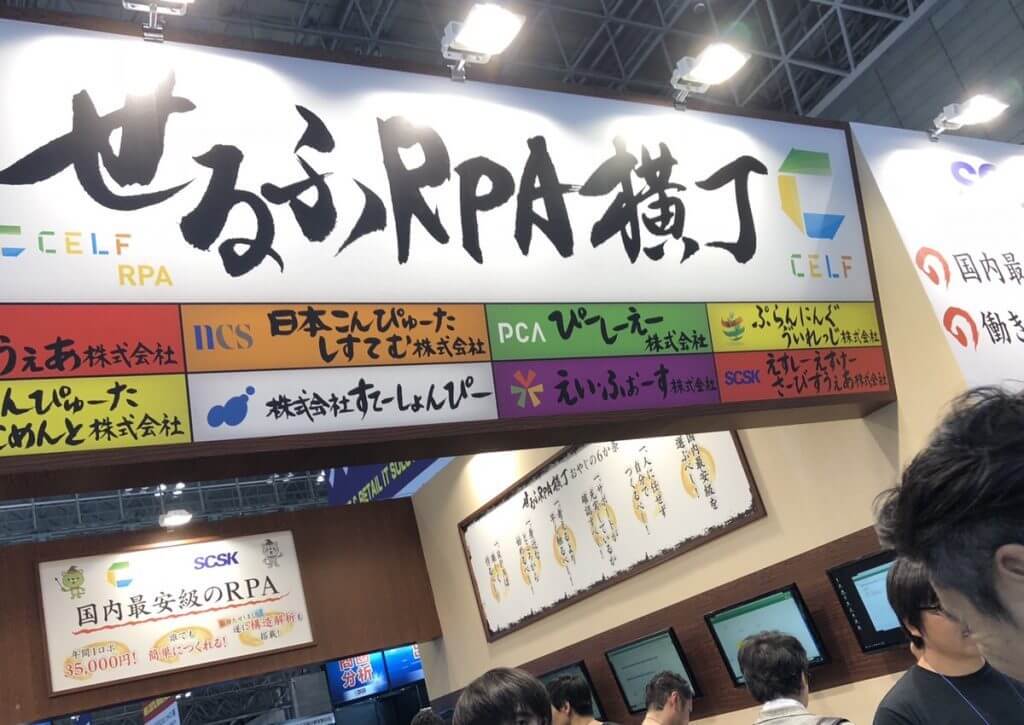

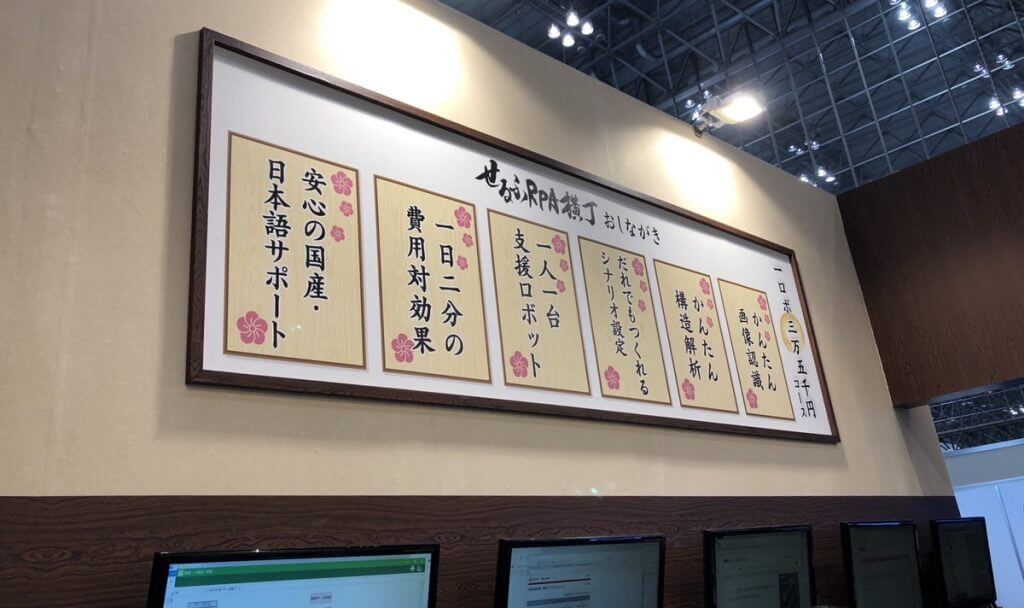

大手企業がRPAを最先端で革新的な次世代のテクノロジーのように見せる中で、ひと際、異彩を放っていたのが、SCSK株式会社(東京都江東区 代表取締役:田渕正朗)のせるふRPA横丁。大きく掲げられたおしながきには「一ロボ三万五千円コース」とある。大衆居酒屋のような展示スペースのカウンターには、10台のデモ機が並んでおり、次から次へとくるユーザーがその操作感を試しながらスタッフと商談を交わしている。

CELFは、Excel感覚で誰でも簡単にWebアプリがつくれるサービスとして提供している。今回のRPAサービスは、このWebアプリと連携をする有償のオプションサービスとなる。RPA導入にあたって課題となる個々の業務のシステム化を逆手に取り、CELFのサービスでITの専門家ではないエンドユーザーが自ら業務効率化のWebアプリを作成し、スムーズなRPAの導入につなげているのが強み。RPAオプションは、1台あたり年間35,000円で提供されている。

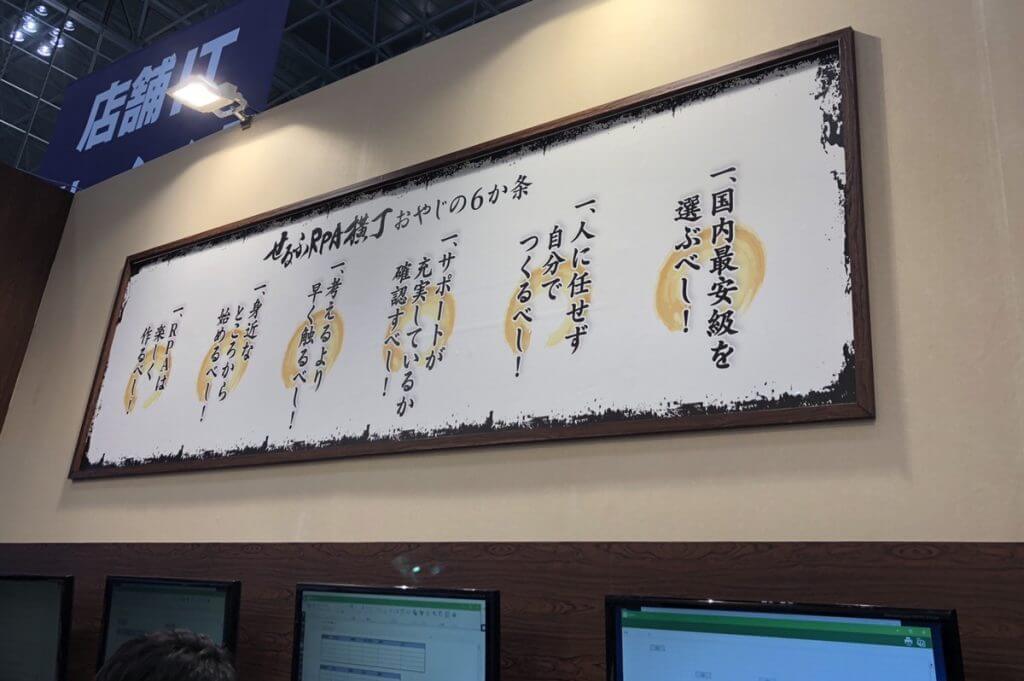

「(おやじの6か条は)僕が全部考えたんです」と笑顔で語るスタッフは、CELFの強みを「安さ」と「導入のし易さ」、中小企業の実際に使う人が受け入れやすいことだと明かした。RPAの全体像は、業務の「実行」と「管理」、「監視」という3つに分けることができる。CELFは、「実行」に重点を置いているサービスだ。今手作業でやっている業務をExcelのマクロのように、簡易に自動化するサービスといえる。CELFのRPAオプションは、現在AI(人工知能)の搭載はしていない。

今後、RPAでの自動化が当たり前になったとき、各ユーザーの作った業務システムを一括で「管理」し、業務改善やセキュリティーの側面から履歴を「監視」する新しい知能が必要となってくるだろう。CELFのRPAサービスは、「RPAが当たり前」の時代をより身近なものに感じさせてくれる。

展示会場の一番奥では、可愛い女性キャラクターたちを囲むようにして人だかりができていた。株式会社ティファナ・ドットコム(東京都目黒区、代表取締役社長:藤井亮)は、様々な業務を人に代わって行う「AIさくらさん」に続いて、定型業務を自動化する新たなサービス「RPAさくらさん」を展示会では初めて紹介した。

仕事自動化サービス「RPAさくらさん」は、「RPAロボットで仕事量を10分の1にする」という言葉の通り、日常の定期業務の短縮を目的としている。これは全てのRPAにおいて言えることだが、実際の運用でその目的を達成するためには、何が自動化できる業務なのか、本当に人の手作業が必要か、AIに代替できる業務は何かについて、日常の定期業務を自動化するノウハウが必要となってくる。

ティファナは、もともとWeb制作会社として、様々な業種業態のコンサルティングを行ってきた下地がある。わかりやすいインターフェイスで、プログラムの知識がない人でも直感的に操作できることに加えて、導入から実運用までパートナーとしての支援する力が最大の強みと言える。

本展示を終えて、RPAを導入する前に考えるべき3つのことをまとめてみた。

① 月額料金だけでなく、導入検討から実運用までにかかる時間と費用を比較すること。

② 人に代わってRPAやAIが出来る作業は何かについて知ること。

③ 同じ製品でもどの企業とパートナーを組むかで効果は大きく違うということ。

まずは、RPAやAIに詳しい専門家に相談してみることが大切だ。

本展示は、多くの企業がRPAに参入し、また導入をはじめていることを実感させてくれた。100近いRPA製品がある中で、「何を基準に導入すればよいのか分からない」という声が聞こえてくる。また同時に「お客様が何で困っているかを知りたい」という提供企業側の本音も聴くことができよかった。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら