生成AI

最終更新日:2024/02/21

ポータルサイト「goo」の提供で知られるNTTレゾナント株式会社。恋愛相談チャットボットや就活相談チャットボットなど、先進的かつ話題性のあるサービスを次々と提供し、世間の注目を集めてきました。コロナ禍において、顧客との接点を見つめ直す必要を迫られる昨今、チャットというインフラを駆使した「顧客エンゲージメントの向上」がキーワードになるといいます。

今回は、AIソリューション担当部長の松野氏、AI担当課長 情報学博士の中辻氏にお話を伺いました。

――本日はよろしくお願いします。まずは、御社が考えるチャットボット市場の現状について教えてください。

――松野氏

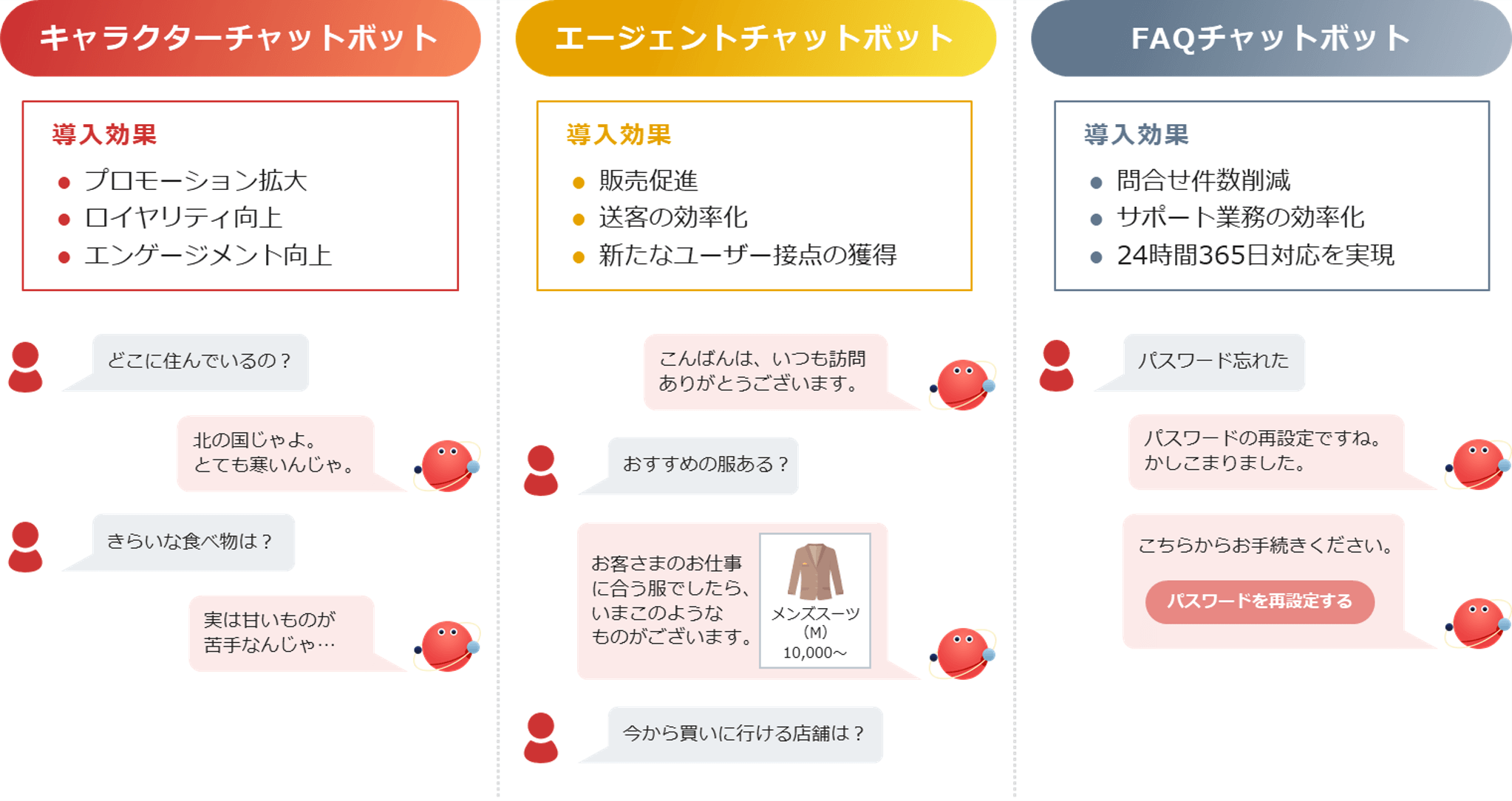

「DXの推進には、昨年から国を挙げて取り組んでいるという流れもあり、お問い合わせも年々増加傾向にあるかと思います。チャットボットの利用目的は大きく分けて2点あります。1点目は業務効率化やコスト削減を目的とした利用、2点目は販売促進や顧客エンゲージメント向上を目的とした利用です。ご相談の内容としては、社内ヘルプデスクやカスタマーサポートなど、働き方改革や業務効率化の一助として活用を検討したいというケースが多い印象です」

――チャットボットが浸透してきていた最中でのこのコロナ禍という状況ですが、業務効率化の波をさらに推し進めているのではないでしょうか?

――松野氏

「『オペレータを出勤させられないから、チャットの無人対応で電話問い合わせの呼数を削減したい』などのご相談をいただくことは増えました。また、すでにAIやチャットボットの導入が進んでいた企業では、どのようにAIやチャットボットの活用を広げていくのか、一歩先んじた施策についてお話をいただいています。

一方で、コロナの影響で変革を求められているのは、オフラインの領域を主戦場にしていた産業です。アパレルであったり、飲食であったり、医療もその一つと言えます。いわば、外出ができない状況下で、予約や購買、会員登録など、全てをオンラインで完結させる必要性が生じたため、顧客接点の新たなインターフェースとしてチャットボットのニーズが広がってきています」

――対面でのサービスを提供する業界でも、ECなどデジタル化への取り組みは見られますが、業務効率化やFAQ対応以外の目的でチャットボットの活用はあるのでしょうか?

――松野氏

「まだまだ多くはありません。しかし、世界に目を向けるとチャットボットは様々な用途で使われています。アメリカの大手ピザチェーンでは、チャット上で注文・購入を行うことができ、あとは店舗まで受け取りに行くだけというところまでをチャットボットで行っています。電話の必要性が全く無く、従業員の業務効率化のほか、消費者側も気軽かつ簡単に注文をすることが可能です。もちろん、ピザ購入の応答パターンが単純明快であり、チャットボットと相性が良いことは間違いありません。しかし我々はそこに、AIの付加価値をつけることで、オンラインでもより細やかなサービス、質の高い接客を実現し、企業の顧客エンゲージメントを高めていくことが可能であると考えています」

――顧客エンゲージメントを高めていくとは、どのようなことでしょうか?

――松野氏

「顧客エンゲージメントとは、企業とユーザー間で構築されていく関係のことで、いわゆるブランド力やファンをつけるということに直結する重要な概念です。では、なぜ顧客エンゲージメントを上げる必要があるかというと、その論理は非常にシンプルで、一度良い体験をした人はそこから離れずにずっと使ってくれるからです。

昨今では、一人のお客様を獲得することにコストをかける広告の手法から、今流入しているお客様を満足させることに重きを置いていて、ファンを増やす、ブランド力を形成するというサイクルづくりを重要視するようになってきています。では、どうエンゲージメントしていくかというところで、これまでメルマガのように一方的に発信していたものから、普段当たり前に使っているチャットというインフラを駆使していくべきだと考えており、1対1の顧客接点を作り、なおかつ満足させてあげることは、チャットボットで実現できる領域であると確信しています」

――では、顧客エンゲージメントを上げるという視点から、御社チャットボットが持つ優位性は何でしょう?

――松野氏

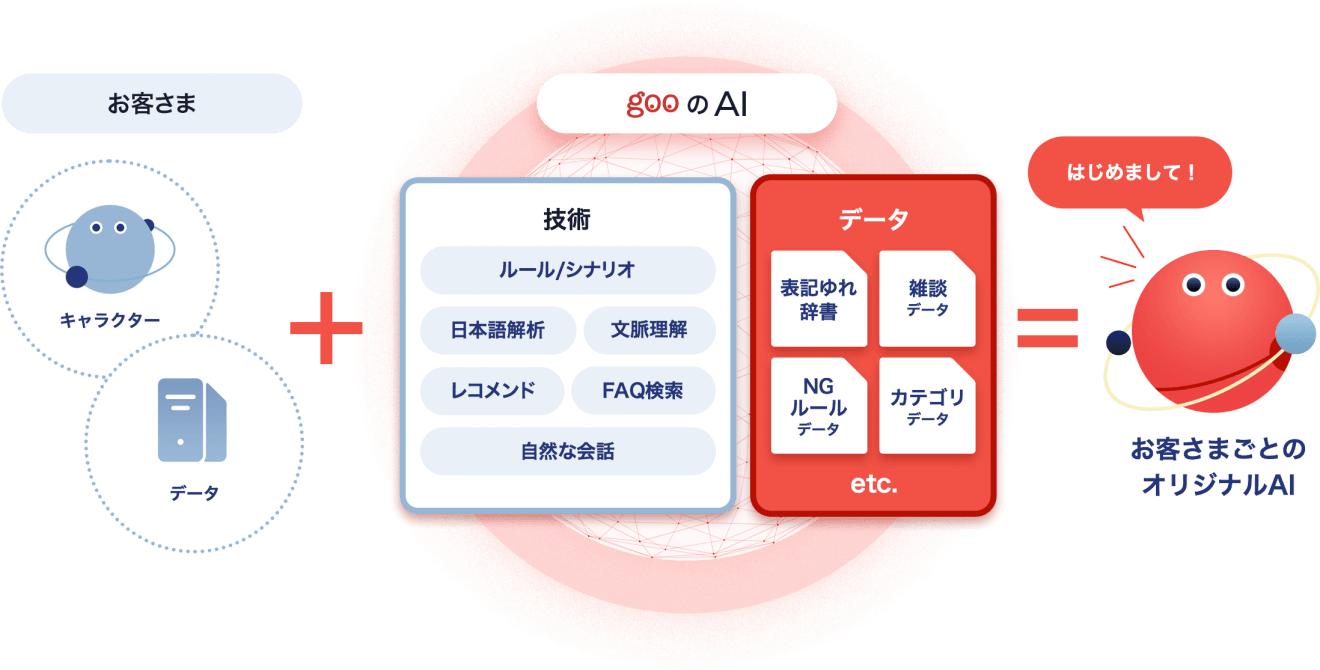

「単にチャットというと、言葉のやり取りのみを想起される方が多いかもしれませんが、より高度なことが可能です。キャラクター活用や雑談などの自由対話コンテンツを用いて会話自体を楽しんでもらえたり、お客様の趣味嗜好や会話内容に合わせて最適な商品をレコメンドできる頭脳を持ち合わせていたりというところで、『会話を続けられる対話力』『お客様への理解力』の二つが、他社にはない当社ならではの特徴だと考えています」

――会話を続ける対話力があることで、どんなメリットがあるのでしょう?

――中辻氏

「チャットボットは会話を続ける中で、ユーザーの欲しい情報を提供することを目的としています。商品の購入であったり、予約や会員登録を促したりと、目標となるポイントは様々です。ですが、会話のやり取りを続けれられないチャットボットは、ユーザーが会話を諦めてしまった時点で、役割を果たせぬまま機会損失を招くことになります。

そのためには、チャットボットが『わかりません』や『知りません』という返答をしないことは非常に重要です。当社では『goo』や関連するサービスから得られた膨大なQAログや日本語データがあるので、どんな話題でも柔軟に会話を繋ぎ、途切れさせることはありません」

――AIと会話できるというのはユーザーとしても非常に楽しい体験ですね。

――松野氏

「加えて、当社独自のキャラクターAIの自動文字生成技術により、キャラクターのデータから口調や性格などの情報を発話に反映させることができます。キャラクターの世界観を表現できると、お客様自身もチャットボットを使うという行為自体を楽しんでもらえ、利用率やセッション時間も格段に向上します」

――AIとの会話の中に商機があるということなのですね。

――中辻氏

「例えば、タウンシューズを販売するお店で、スポーツ用のスパイクシューズが欲しいお客様がいらっしゃるとします。人間であれば、「スパイクありますか?」という質問に対して、店に置いてあるか、何のスポーツのスパイクかまで判断して回答します。一方、それをオンラインで行う場合、スパイクの概念がないチャットボットでは、そもそもスパイクが何なのか、そのうえでスパイクにはどんな種類があるのかということが分からないので、「すいません。分かりません」と初手で返してしまうでしょう。

我々はいろんな分野(ドメイン)のデータを予め持っているため、『スパイクはスポーツ用の靴だ』という知識から、『なんのスポーツに使うのだろうか?』と会話を進めていくことができます。そこから場合によっては、『この人はランニングシューズも欲しいかもしれない』と、スパイク以外の潜在的なニーズも汲み取って、その人に買ってくれそうなものを提案できます。もちろん、見当はずれな回答をすることもありますが、AIと自由な会話ができるという点で、ユーザーはそれを面白がって会話を続けてくれます」

――対面でも難しい接客というものをオンライン上で再現するのは非常に難しいことのように感じられますが、いかにしてオンライン上でお客様を理解した接客が再現できるのでしょうか?

――松野氏

「現在、我々が日常的に使っている音楽ストリーミングサービスや動画プラットフォームをはじめとするメジャーサービスには、パーソナライズ化という個人の好みや嗜好に合ったコンテンツを出し分ける機能がついています。当社のチャットボットでも、それと同じように個人に合わせて訴求するものを出し分けることができます。昨今は特に、個人と密接にフォーカスし、インターネット空間のあらゆるものがパーソナライズ化されており、そういった質の高い消費体験に慣れ親しんだ人に対して、オンライン上でビジネスを展開するのであれば、より個人を細分化することが前提になってきています」

――中辻氏

「まず一つは手法としては、言葉のやり取りからユーザーの意図を理解することです。先ほど述べた通り、ルールにとらわれない独自の対話力を生かしたAIとの自由な会話内容から、おすすめ情報をAIから提案し意思決定をサポートする技術にも長けています。それに加えて、消費者の購買などの選択履歴を用いて興味関心を分析し、より消費者を理解した上でレコメンドすることが必要になってきます。別ドメインであっても、個人の趣味嗜好を詳しく捉えることで、音楽の好みに合わせて『映画をおすすめする』というようなレコメンドも可能です。

現在、レコメンドのリアルタイム性に取り組んでいますが、消費者の選択結果を瞬間的に反映させた精度の高いレコメンドが可能になることで、より効果的な訴求に繋がります」

――さらなる進化に期待されるお客様も多いかと思いますが、次はどういった機能実装を目指しているのでしょうか?

――中辻氏

「購買履歴などのデータだけでなく、抽象的な感性などの情報認識技術と組み合わせることで、より高度なレコメンドを実現しようと取り組んでいます。また、表情や声色などの非現実的な画像や抽象度の高い感性的な情報からお客様がどのような選択を過去に行ったのかを組み合わせ、説得力のあるレコメンドを実現することを目指しています。

実際に、「華やかさ」や「丈夫さ」などの感性的な情報を織り交ぜた雑談内容を分析し、商品をレコメンドすると、過去の2倍以上の反応が得られた結果も出ています。今後は音声認識や画像認識に対話エンジンを組み合わせ、よりパーソナライズされたレコメンドの実現を、当社グループで培ってきた技術力を生かし開発して参ります」

――チャットボット導入を検討されている方へのメッセージなどあれば教えてください。

――松野氏

「チャットボットはこれまで、人がやっていた単純作業を代替させるものという見方が一般的でしたが、昨今のコロナ禍の影響で活用の幅は広がっていく一方です。売上を上げるというミッションはどの企業も同じだと思うので、その一端をチャットで担ってみようというお考えを持っていただき、活用を検討していただければ、我々も実現に向けて最大限のサポートをしたいと思っております」

顧客理解を促す対話力でユーザーの心を動かすチャットボットの開発に挑戦し続けるNTTレゾナントは、最先端の開発力と確かな技術力で今までにない「攻めのAIチャットボット」を実現し、オンラインでもお客様の満足を得られるビジネスづくりをサポートしてくれるでしょう。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら