生成AI

最終更新日:2024/04/10

エイチームが、IT企業で働く社員のビジネススタンダードとして「AI基礎教育」を実施することを決定。

2021年5月から、エンジニア・非エンジニア問わず新入社員全員を対象に「AI基礎教育」研修を実施し、リテラシー向上を図ります。

このAIニュースのポイント

株式会社エイチームが、IT企業で働く社員のビジネススタンダードとして「AI基礎教育」を実施することを決定しました。

この会社は、2020年8月から全社目標『全社「AI」基礎力アップ!』を掲げており、それに伴ってグループ全社員への研修を実施しました。

また、2021年5月から2021年度入社のエンジニア、非エンジニアを問わず新入社員全員を対象に「AI基礎教育」研修を行います。

DXの推進、行政の「デジタル庁」新設、小学校のプログラミング教育必修化など、ITやAIの教養がビジネススタンダードになりつつあります。

そこでエイチームは、非エンジニアの社員にも「AI基礎教育」が必須と考え、AI人材育成・活用を目的とする全社員対象のAI教育プログラム実施に踏み切りました。

エンジニア・非エンジニア問わず事業に関わるすべての社員がAIの知識やスキルを身に着けることで、AIを活用した事業開発やサービス改善を可能とすることが目的です。

研修は2020年8月より、営業やマーケターなどのビジネス領域・マネジメント領域・スペシャリスト領域の社員766名を必須受講対象者として実施されています。

カリキュラムは最大50時間で、2021年2月に、学んだAI基礎力を測るため、必須受講者全員を対象に「AIテスト」を受験させます。

同様のカリキュラムを2021年5月から2021年度入社のエンジニア、非エンジニアを問わず新入社員全員を対象として行っています。

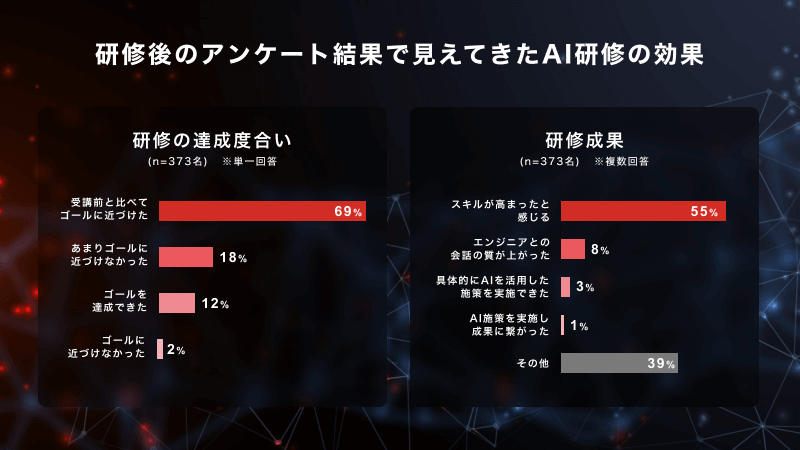

受講後に実施されたアンケートからは、AI研修への意欲が高く、熱心に受講した様子が伺えました。

社員自身の成長欲求と会社の人材育成戦略が合致し、一定の効果が生まれたと考えています。

研修の成果としてもスキルの向上実感が6割弱で研修の成果が見られました。

そのうちの13名の社員が実際の施策に活用し、現在の業務において取り組んでいるそうです。

また、注目すべき点として、アンケート2位の「エンジニアとの会話の質が上がった」8%という回答があげられます。

これまで新サービス開発の際に、AI知識がない社員とエンジニアとの間でコミュニケーションが難しいと感じる社員が多いようでした。

しかし、今回の研修により一定の理解が進み、新たなアイデアや発想が生まれるなど、さまざまな効果が生まれはじめています。

今後の事業においてAIを活用した施策が増え、成果に結びついていくことが期待できます。

Web広告運用は高難易度で複雑な機械学習が用いられている。

マーケターとしてAIの基礎知識は業務上で不可欠だがメンバー個人の自己研鑽に頼っていた。AI研修によりマーケターのAI基礎力が向上。

ゲーム内のユーザー行動を自身で機械学習・分析することが可能になった。

これまでユーザー行動の学習と分析は今まではエンジニアチームが行っていたが、AI研修後は自身で行うようになった。

AIなどの先端技術などをサービスを展開する投資先のCTOやエンジニアとの会話が円滑に、正しくサービスの価値を理解できるようになった。

その他、「AI」=「なんでもできる魔法の技術」というイメージがなくなり、実現可能な活用イメージが具体化した。

日々の業務で非エンジニアがデータの整理を意識するだけでも、データを扱うエンジニアにとってはとても助かるということが理解できたなど、多くの好評が寄せられました。

社内の人と話す上で、専門的な用語や工程などの知識が無く、話し合いに時間がかかってしまうケースは多いです。

特にAI技術という、常に新しい情報が飛び交うカテゴリにおいては、より複雑で難易度の高い知識が求められ、共有するのに時間を有します。

ですが、今回の取り組みのように、全社員がある程度同じ知識量を取得できる機会があるとすれば、今後業務の効率化やストレスの軽減に貢献できます。

また、知識があれば、今まででは思いつかないようなアイデアも浮かびやすくなり、事業の発展が期待できますね。

出典:PR TIMES

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら