生成AI

最終更新日:2025/08/29

Geminiの呼び出し方

Geminiの呼び出し方

近年、AIの進化が急速に進む中、Googleが開発した生成AI「Gemini(旧Bard)」が注目を集めています。テキスト生成はもちろん、画像・音声・動画といったマルチモーダル対応が可能で、ビジネス活用にも適した機能が揃っています。

本記事では、Geminiの基本情報から、Web・モバイルでの呼び出し方、さらに企業での活用事例や注意点までを徹底解説します。Geminiを使い始めたい方、業務への導入を検討している方はぜひ参考にしてください。

Geminiは、Googleが開発した生成AIサービスで、以前は「Bard」という名称で提供されていました。GoogleのLLM(大規模言語モデル)を基盤にしており、自然言語での会話や文章生成、要約、翻訳、コード生成など多岐にわたる処理が可能です。

Geminiの大きな特徴のひとつが「マルチモーダル対応」です。これは、テキストだけでなく、画像や音声、動画など複数の情報形式を理解し処理できる能力を意味します。また、提供されるモデルには「Gemini 1.5 Pro」など複数のバリエーションがあり、用途や精度に応じて選択できます。

Geminiは無料プランでも基本機能が利用できますが、「Gemini Advanced」にアップグレードすることで、より高性能なモデル(例:Gemini 1.5 Pro)や長文処理への対応などが可能になります。業務用途で本格的に活用する場合は有料プランの検討も視野に入れると良いでしょう。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

Gemini(ジェミニ)とは?料金・使い方・活用事例、アプリ最新情報を紹介

Googleが提供する生成AI「Gemini」は、多様なプラットフォームから簡単に呼び出すことができます。ここでは、代表的な3つの方法──Webブラウザ、モバイルアプリ、Google検索バー(アドレスバー)からの起動──を詳しく解説します。それぞれの呼び出し方を理解し、自分の使いやすいスタイルを見つけてください。

Geminiを利用する最も基本的な方法は、Webブラウザ上からの利用です。Googleアカウントさえあれば、追加のソフトウェアインストールは不要で、すぐに利用開始できます。

また、Googleアカウントでログインしている状態なら、GoogleのトップページやGmailの画面右上の「Gemini」アイコンをクリックすることで、ワンクリックで起動できます。

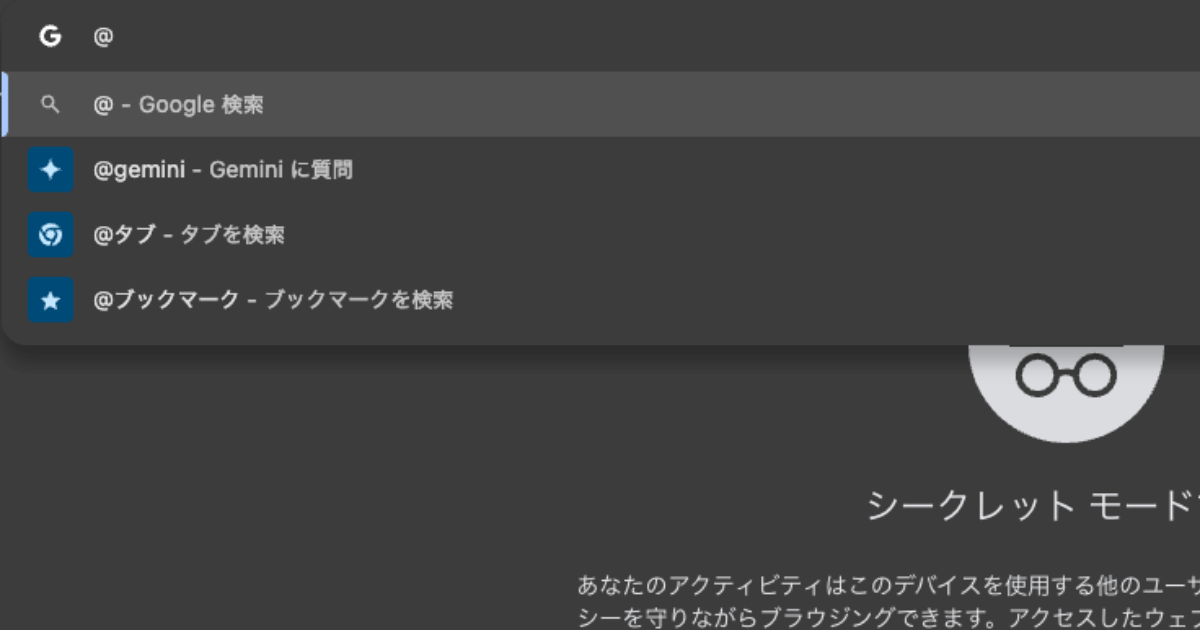

その他、Google Chromeのアドレスバーに「@」を入力し、「@geminiに質問」**と続けて打つと、アドレスバーから直接Geminiに問いかけることができます(この機能は順次展開中です)。

Geminiは自然言語の指示に対応しているため、業務指示書の作成や議事録の要約などもシンプルに依頼できます。

また、回答履歴が保存され、いつでも確認・再利用が可能です。複数のタブを同時に開いて複数テーマのチャットを並行利用できる点も便利でしょう。

ただし、ログイン中のGoogleアカウントが個人用か業務用かを意識して、利用履歴や生成物の管理に注意を払う必要があります。

Geminiは、Android・iOSの両方に対応した公式モバイルアプリを提供しており、スマートフォンからもスムーズに利用できます。

モバイルからGeminiを活用する場合、外出先での急な資料作成の補助、商談後の議事録作成を電車内で済ませたり、スマホで撮影した画像に対する説明生成や要約依頼などにも活用できます。

また、Geminiのモバイルアプリには、以下のような便利な機能が組み込まれています。

ただし、音声による呼び出しには、Googleアプリ側の設定が必要です。事前に「Geminiをアシスタントに設定」する手順を確認しておくとスムーズです。

また通信環境が不安定な場所では応答速度が低下することがあるため、Wi-Fiまたは安定したモバイル回線下での利用が推奨されます。

Geminiは、Googleが提供するマルチモーダル生成AIとして、テキスト・画像・音声・動画といった多様なデータ形式に対応しており、さまざまな業務領域での活用が進んでいます。ここでは、特にビジネスシーンにおいて効果的な活用事例をいくつかご紹介します。

Geminiは、文章の構成・要約・添削といった機能を通じて、コンテンツ制作業務の効率化に大きく貢献します。コンテンツ制作には構成案の作成や執筆、チェックなど多くの工程が必要ですが、Geminiはこれらを部分的または全体的に自動化できるため、作業時間を大幅に短縮できます。

例えばマーケティングチームが社内ブログの記事を執筆する際、「SEOに強いAIトレンドの記事を書きたい」とGeminiに依頼したところ、わずか数秒で見出し構成と本文のドラフトが出力されました。編集者はそれを元に微修正を加えるだけで、完成度の高い記事がすぐに公開可能となりました。また、既存のWebページの文章をGeminiに読み込ませて要約したり、表現の過不足を添削させたりすることで、調査・校正の手間も軽減されます。

このように、Geminiはライティング作業全般を強力にサポートし、コンテンツ制作の質とスピードを両立させる実用的なツールです。

Geminiは、クリエイティブ分野においても新しい価値を提供できるAIです。テキストから画像を生成したり、既存の画像に対して説明や改善点を提案できるため、企画やデザインの初期フェーズでの活用が期待できます。

たとえば化粧品メーカーでは、新しいスキンケア商品のパッケージデザインを検討するにあたり、「20代女性向けでナチュラルな雰囲気のパッケージを作りたい」とGeminiに入力。数パターンの画像案が出力され、それをもとに社内で迅速な意見交換が行われました。実際に採用されたデザインは、Geminiが生成したアイデアを元にブラッシュアップしたものです。

このように、Geminiはデザインの方向性を定める初期段階で特に有効であり、チーム内でのイメージ共有や迅速なプロトタイピングにも役立ちます。

Geminiのマルチモーダル機能は、教育・研修・情報共有において大きな力を発揮します。音声や動画の内容を要約し、テキスト化・構成化できるため、情報整理や社内配布資料の作成が容易になります。

あるBtoB企業では、毎月行われる営業研修の録画(約60分)をGeminiにアップロードし、自動で要点を要約。その内容を元にした「営業ハンドブック」や「新人教育用のナレーションスクリプト」もGeminiで作成しました。これまで人手で4~5時間かかっていた教育資料の作成が、30分以内に完了するようになり、教育担当者の業務負担が大きく軽減されました。

このように、Geminiは音声・動画の処理にも対応しており、社内ナレッジの資産化・ドキュメント化のスピードを飛躍的に向上させることができます。

Geminiを導入・運用する際には、以下の点に注意が必要です。

Geminiを使う際は、個人情報や機密情報の入力に十分注意が必要です。誤って機密データを入力すると、社内ポリシー違反や情報漏えいのリスクにつながります。

ある企業では、Geminiに顧客名と購買データを入力してレコメンド案を生成しましたが、内部監査で問題視されました。Gemini自体は学習しませんが、クラウド処理である以上、安全管理が不可欠です。

Gemini利用時は、情報の取り扱い基準を社内で明確にしておきましょう。特に入力したデータがどのように扱われるかを確認し、機密情報の取り扱いは慎重に行う必要があります。

GeminiのAPIを使う際は、ライセンスや商用利用の可否を事前に確認する必要があります。なぜなら、APIで生成した内容をそのまま製品やサービスに使用するには、法的責任を伴うケースがあるためです。

実際に、企業がAPI出力の文章を自社アプリの回答に使用したところ、ユーザーから誤情報の指摘があり、法務対応が必要となりました。このように、API活用時は、利用規約と責任範囲をしっかり把握することが重要です。

Geminiの生成物を業務で使う前に、必ず利用規約を確認しましょう。著作権や再利用可能性に関する誤解から、トラブルが起こることがあります。

例えば、Geminiで生成したロゴを納品したところ、クライアントから「著作権は誰のものか?」という質問をされる可能性もあります。Geminiの出力物は一般に利用者に帰属しますが、完全オリジナルではない可能性があります。

そのため、商用利用では出力物の扱いに注意し、必要に応じて弁護士などの確認を行うと安心です。

本記事では、Googleの生成AI「Gemini」の呼び出し方を中心に、使い方やAPI連携、活用例まで幅広く解説しました。

Geminiは、Web・アプリ・APIと多様な呼び出し手段を持ち、ビジネスの多様なニーズに対応できる柔軟性を備えています。今後のアップデートやモデルの進化にも注目しつつ、自社の業務に最適な形で導入していくことが重要です。

アイスマイリーでは、生成AIサービスとその提供企業の一覧を無料配布しています。自社でのAI導入や業務改善に活用できる、最適なAIサービスを選定するためにぜひご活用ください。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら