生成AI

最終更新日:2024/04/04

G検定合格者学習法レポート

G検定合格者学習法レポート

2023年1月19日に、一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)は、G検定へ向けた「合格者が教える、これから始める人のためのG検定学習法講座」を開催しました。合格者の2名がそれぞれ違った角度から語った学習法をAIsmileyがレポートします。

冒頭、JDLA事務局広報の高野氏は、G検定の概要を語りました。

――高野氏

2023年度第一回目のG検定は、3月3日、4日に開催されます。

G検定は、AI・ディープラーニング活用のためのリテラシーを理解いただくための検定です。試験時間は120分、多肢選択式の問題で構成されているオンライン試験です。特徴としては、プログラミングを行うなどといった実践的な学習ではなく、AIとはどのようなものなのか?どのように活用されているのか?といった内容を、様々な面から問う問題で構成されています。

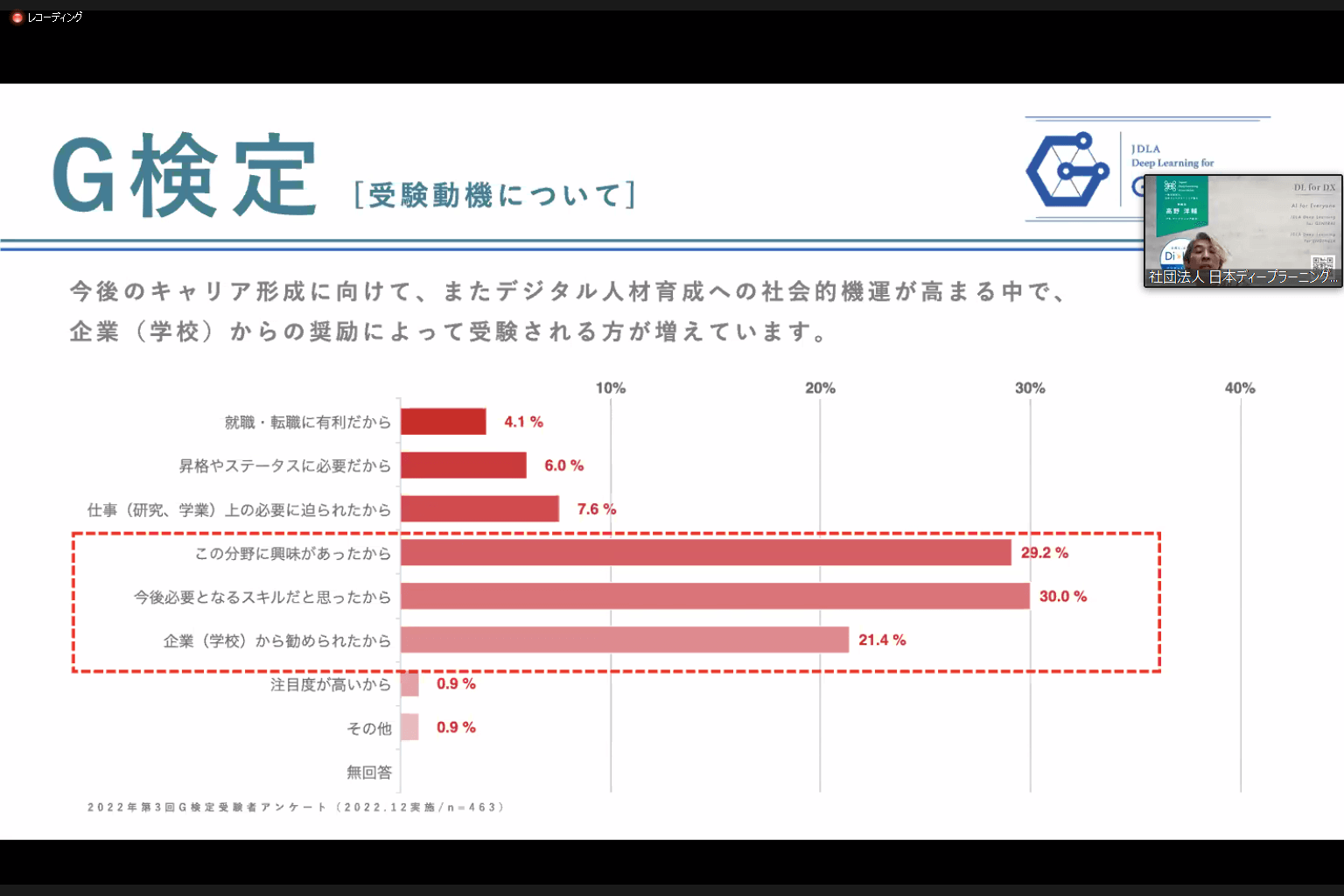

続けて高野氏は、企業から受験を奨励された方が多いことに触れ、G検定が企業のDX推進において重要視されてきていると述べました。

受験者は、AIに興味がある・携わっている方はもちろんのこと、会社から奨励されて受験した方も増加しています。

DX推進部のような直接AIと関係ない部署の方でも、G検定に向けて学んだことで視野が広がり、新規事業創出につながったといった声もお聞きします。

G検定は現在AIに携わっている人のみならず、すべてのビジネスパーソンにとって役立つものだと考えていますので、是非受験してみてください。

はじめに、アイスマイリーより中村が学習方法を語りました。

G検定を受験するに当たり、まずは公式テキストを斜め読みするところから始めました。自身が文系出身なこともあり、AIとはどんなものなのか?といったところの理解からスタートしました。約1ヶ月後くらいに、黒本と呼ばれている公式の問題集を解き始めました。その後、ある程度内容がインプットできた段階で、模擬試験も受験しました。

受験月のはじめ頃くらいからは、自分が受験した回(2021年7月)からシラバスが変更されたため、新シラバスと過去問、公式テキストの確認作業を行いました。

受験直近は、間違えた問題を解き直すことに注力しました。このあたりは他の資格試験の勉強法をイメージし、各々のスタイルがあってもいいと思います。受験当日までは、計40時間ほど学習に充てました。

仕事をしていると、まとまった時間が取れないという場合も多いのではないでしょうか。中村は、仕事をしながら勉強を続けるためには「隙間時間」の使い方が大切だと述べました。

受験までの期間は、なかなかまとまった時間が取れませんでした。そのため、合間の時間にYouTubeやポッドキャストでG検定対策の動画・講座を視聴することで、その課題を解決しました。これらは耳から情報を入れることができるため、通勤中などにも手軽に学習することが可能です。今回おすすめするこれらの動画は、AI・ディープラーニングとは?といった基礎を学べるので是非活用してください。

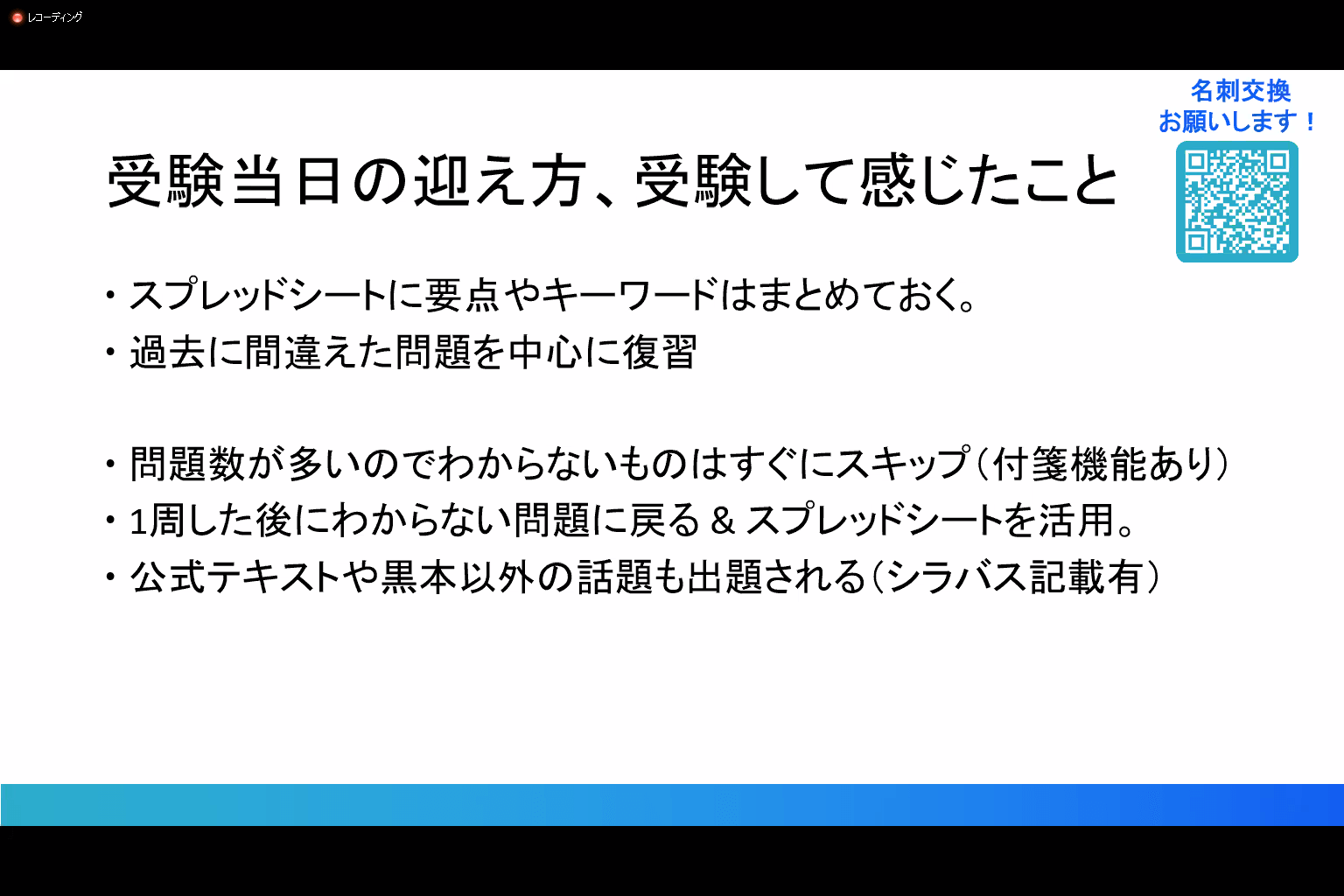

最後に中村は、受験当日の迎え方、当日に感じたことを語りました。

受験当日までは、間違えた問題を中心に何度も復習を行いました。そして、当日までに要点やキーワードをスプレッドシートにまとめ、受験日を迎えました。

当日のコツですが、G検定は問題数が多いため、わからない設問はスキップすることも大切です。飛ばしてもマーキング機能があるのでその問題に戻り、スプレッドシートを活用し解き直すこともできます。また、公式テキスト、黒本以外からも問題は出ますが、その2つがしっかり理解できていれば合格可能です。是非参考にしてみてください。

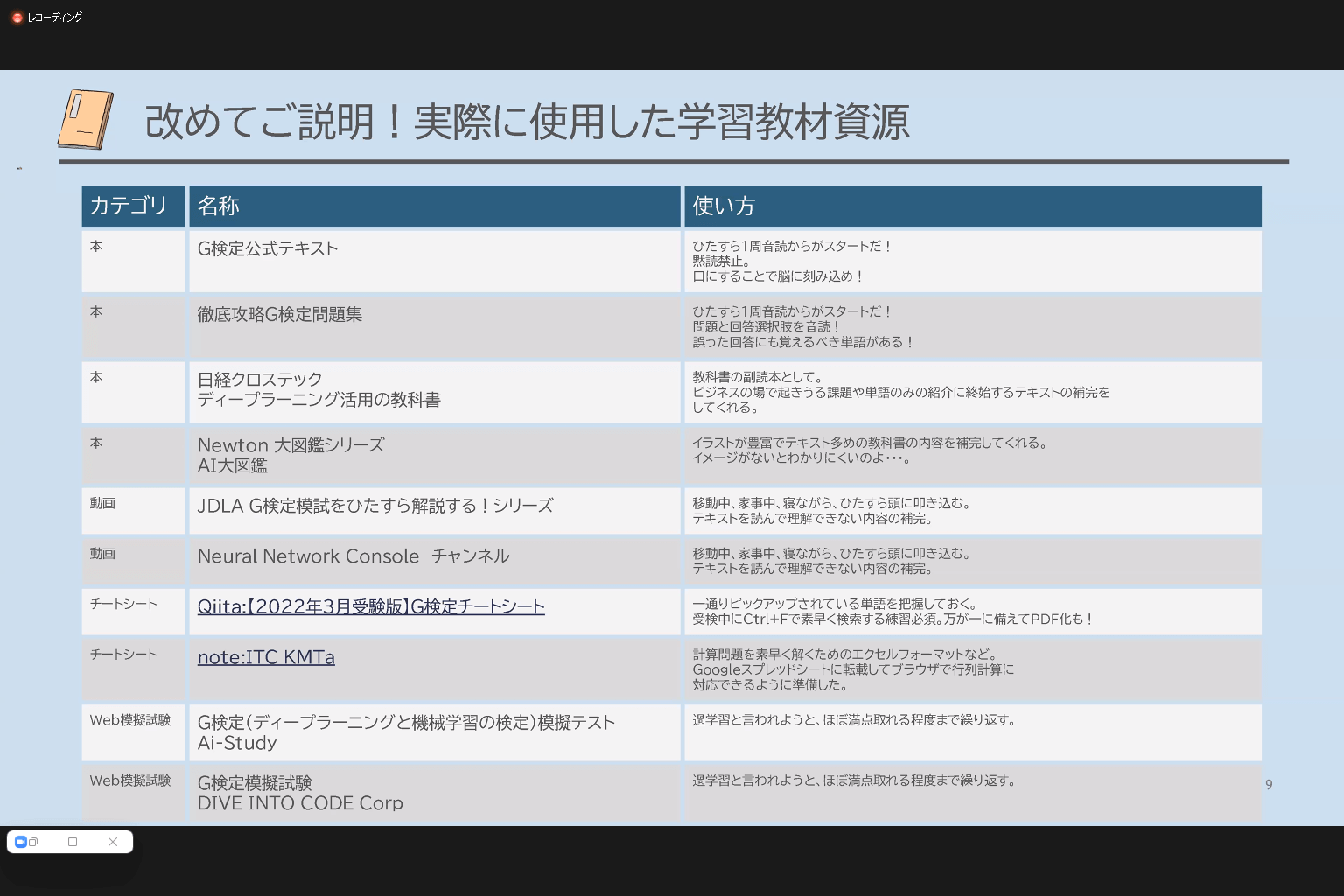

次に登壇したのは、G検定合格者コミュニティ「CDLE」メンバーの山根氏です。食品製造業で非エンジニア職、AIのことは全くわからないという状態から学習を始めたにも関わらず、わずか一週間で合格したといいます。今回は、短期間での学習方法にフォーカスし、方法を語りました。

まず、理系文系関わらず、G検定は合格できる!ということを述べさせてください。

私はAI、DXに関わる知識が殆どない中で、一週間の学習で合格しました。まずはじめに行ったことは、公式テキストを一周音読しました。途中で飽きてきたら黒本の同じカテゴリの設問を音読しながら解く、といった反復学習を行いました。その他にも、日経クロステックをはじめとした様々なテキストを用いて、音読を行いました。

平日の学習の流れとしては、早朝に起き学習し、仕事が終わり帰宅したのちに日をまたぐ前まで学習を行うといったハードスケジュールで進めました。休日は、約12時間は机に向かいました。

学習以外で行ったこととしては、キーボードショートカットの練習やGoogle検索演算子の復習、テキストの付箋貼り、年表のスプレッドシートの作成などです。特にショートカットの練習やデスク周りの掃除は、ちょっとしたタイムロスが命取りになるので、しっかり行いましたね。

その後、山根氏は試験本番で使える実用的なコツや、当日までの心持ちについて語りました。

試験当日ですが、1問あたり37秒しか使うことができません。そんな中、何問目で何分かかっているかを計算する余裕はないため、時間あたり何問目に到達しているかを一目で判断できる基準の表を作っておくと便利ですね。

また、わからない問題は飛ばすことも重要です。先程述べたように1問にかけられる時間は短い上、読むだけで時間がかかるような長文問題も出題されるためです。

そして、最後になりますが、G検定を取ったから人生が変わるか?会社内での立場が変わるか?というと、それは分かりません。ただ、取ってみたい!使いたい!という人は受験してみてください。私自身、以前はこのような形で登壇しているとは思ってもいませんでしたし、自分次第で、G検定をもとにこれからの人生はいくらでも変える事ができます。是非皆さん頑張って欲しいです。

中長期・短期間それぞれの学習方法から、当日役に立つ知識まで幅広く語っていただきました。G検定の受験を検討している方は参考にしてみてはいかがでしょうか。

2023年は、前年までの年3回開催から、年5回開催に増えました。そして、第1回G検定は、3/3、3/4に実施されます。申込みは 2023年2月22日までです。G検定は、すべてのビジネスパーソンに向けた、AI・ディープラーニング活用のためのリテラシーを学ぶ検定です。AIに携わっていない方も、是非受験してみてください。

名 称: JDLA Deep Learning for GENERAL 2023 #1

概 要: ディープラーニングを事業に活かすための知識を有しているかを検定する

受験資格: 制限なし

試験概要: 120分、小問191問(前回実績)、オンライン実施(自宅受験)

出題範囲: シラバスより出題

受 験 料: 一般13,200円(税込)、学生 5,500円(税込)

試 験 日: 下記2日程から選択

・2023年3月3日(金)16:00開始

・2023年3月4日(土)13:00開始

申込期間: 2022年12月1日(木)13:00 ~ 2023年2月22日(水)23:59

申込み先:「G検定」受験サイト(https://www.jdla-exam.org/d/)

試験に関する詳細情報に関しましてはJDLA公式ホームページにてご確認ください。

https://www.jdla.org/certificate/general/

G検定の今後日程につきましては、JDLA公式HPをご覧ください。

第1日程(3/3)か第2日程(3/4)のどちらか一方にのみお申込み頂けます。お申し込みの日時をお間違いないよう十分にご注意ください。

合格ラインおよび得点については開示しておりません。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら