生成AI

最終更新日:2024/02/27

環境問題とAI・人工知能

環境問題とAI・人工知能

高度な技術により、ますます私たちの生活における利便性は高まっていますが、同時に問題視され始めている環境問題からも目を背けてはいけません。最近では、環境問題の解決にAI・人工知能が貢献するケースも多くなってきており、大きな注目を集めています。

一見、環境問題とAIは関連性が薄いように思えますが、どのような形でAIが活用されているのでしょうか。今回は、環境問題に貢献するAIの活用事例について詳しく紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

AIについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説

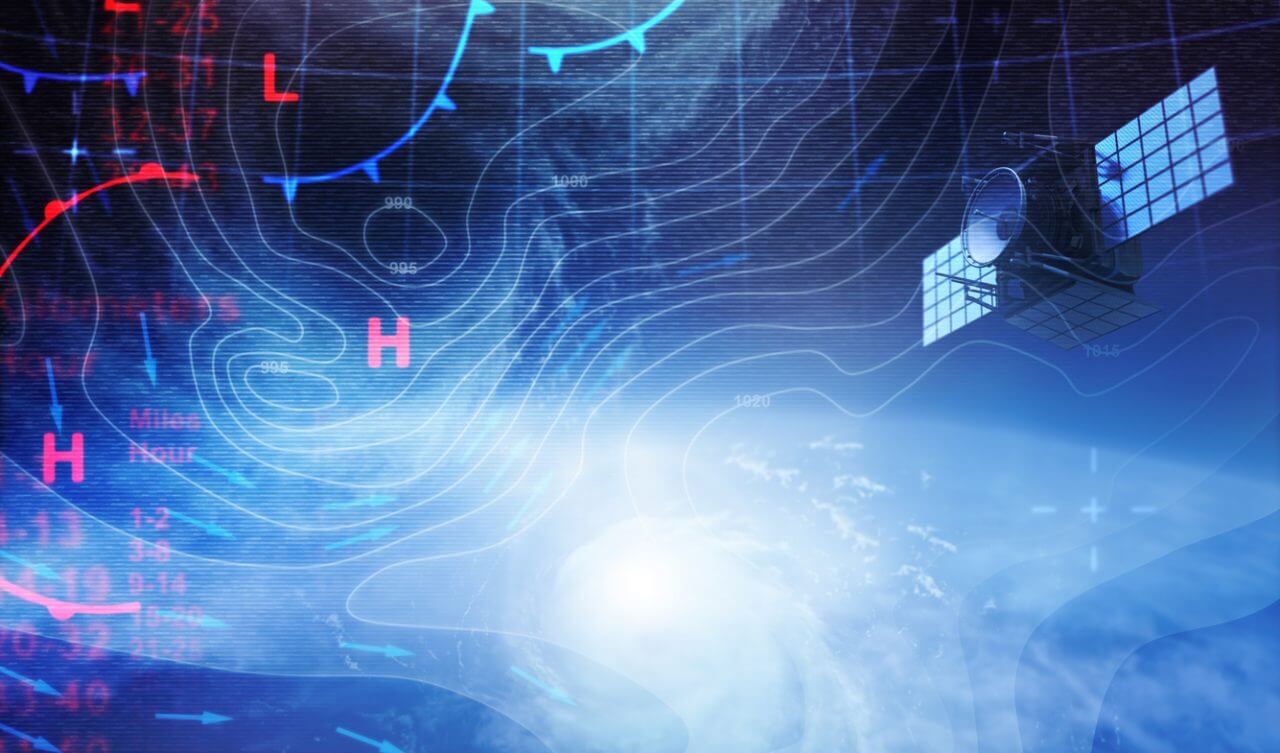

近年は気候変動による自然災害が問題視されており、その対応として、水資源や食料の確保、さまざまな生物の保全といった、環境問題への対策が進められています。これ以上の地球環境の悪化を防ぐために、さまざまな研究が行われているわけですが、私たち人間の力だけでは限界があるのも事実なのです。

地表から宇宙に至るまで、さまざまなデータを収集し、そのデータを分析するためには、膨大な時間をかけなければなりません。そのデータ分析作業を人間だけ進めていくのはやはり限界があるわけです。そのため、最近ではAIを活用した分析によって、地球環境に与える影響を予測するという方法が採用され始めています。

大手企業も環境問題対策に積極的な姿勢を見せており、MicrosoftやGoogleなどは、自社のAIを活用して環境問題の対策に乗り出している状況です。環境問題の対策に取り組む企業には助成金も授与されるため、今後AIを活用した環境問題対策はさらに加速していく可能性が高いでしょう。

環境問題に対する取り組みの代表例としては、グリーンイノベーションが挙げられるでしょう。グリーンイノベーションとは、社会の持続的な発展を目指し、さまざまな科学技術・イノベーションを活用して変革を生み出し、環境問題の解決へと繋げていく取り組みのことです。

2008年、アメリカのオバマ元大統領が「グリーン・ニューディール」という環境問題に対する施策を打ち出したことにより、世界中で環境問題に対する意識が高まり始めました。日本では2010年に経済産業省が「グリーンイノベーション」を主軸としながらエネルギー大国を目指す施策を打ち出しています。

現在では国内のさまざまな企業もグリーンイノベーションに取り組んでおり、「環境に配慮しながらより良い製品・サービスを生み出す」という意識が高くなっていることが伺えます。その一例としては、地球温暖化の原因ともいわれるフロンを使用しない冷蔵庫の開発を行っているパナソニック、走行中に二酸化炭素を排出しない自動車の開発を行っているトヨタ、「グローバル環境目標」を設けているTOTOなどが挙げられるでしょう.

近年はさまざまな企業が環境問題に対する取り組みにAIを活用し始めていますが、必ずしもAIの活用はメリットばかりというわけではありません。環境問題対策にAIを活用することで発生する問題もあるのです。具体的にどのような問題点が存在するのか、詳しく見ていきましょう。

AI活用の問題点の一つとして挙げられるのは、AI開発においてCO2を大量に排出してしまうケースがあるということです。米マサチューセッツ工科大学を母体とする科学メディア「MITテクノロジーレビュー」によれば、ニューラル・アーキテクチャー・サーチ(NAS)という、精度を高めるための処理を行った上でAIの訓練を行うと、27万時間以上の時間がかかってしまうといいます。

大量の電力を消費することになれば、二酸化炭素の排出量増加にも繋がってしまうため、いかにCO2排出量を抑えながらAI開発を進めていくかという点が大きな課題として浮かび上がっているのです。

一般社団法人資源循環ネットワークが設立した「環境イノベーションラボ」の発表によれば、環境問題の解決にAIなどの先進技術を活用することを期待していると回答したビジネスパーソンは50%を超えています。しかし、実際に導入・検討している企業は28%に留まったといいます。

その理由としては、「コストとメリットのバランスが悪い」「技術面の制約が多い」といった声が多かったそうです。いくら環境問題の解決につなげられる存在だとしても、コストが膨れ上がってしまえば、導入に踏み出せないのも当然といえます。そのため、今後はいかにコストを抑えてAIを導入できるようになるかが大きな課題といえるかもしれません。

農業の分野でもAIを積極的に活用することで、環境問題の対策につなげている例が存在します。オーストラリアでは、これまで高い労働コストと輸入コスト、乾燥した気候、激しい天気変動といった点が、農業における大きな課題とされていました。そこで、タスマニア州の農業技術企業のYield(イールド)は、センサーやアナリティクス、アプリ、といったAI技術を活用し、リアルタイムの天候データを詳細に生成することで、農家の水などの消費を削減することに成功したといいます。消費の削減だけでなく、収穫の増大にもつなげることに成功したそうです。

また、漁業の分野でも環境問題対策につなげています。Yieldは、地域温牡蠣養殖業者と協力して、AI・機械学習を用いた養殖生産高向上のための製品を開発しました。この製品を活用することで、雨による収穫作業中止を30%削減するとともに、収穫期を年間4週間延長することに成功したといいます。収穫には漁船を利用するケースも多く、当然漁船には燃料が必要になりますから、効率的な収穫が実現できれば「燃料の削減=環境保護」につなげられるのです。

このように、さまざまな分野でAIは活用され始めており、環境問題の解決にも大きく貢献しています。

他にも、環境問題にAIが活用されている事例は数多く存在します。たとえば、絶滅危惧種のザトウクジラを保護する目的でもAIが活用されているのです。

当初は、ザトウクジラを保護すべく、NOAA(米国海洋大気庁)の研究者が中心となって海中にマイクを設置し、ザトウクジラの声を捉えようとしていたといいます。しかし、海中にはさまざまな雑音があるため、それらの音の中からザトウクジラの声だけを抽出するのは非常に難しく、なかなか声の抽出には至っていませんでした。

そこで、NOAAはGoogleと共同で「海中の膨大な音声データの中からザトウクジラの声だけを抽出するAI」を開発。このAIにより、ザトウクジラの声だけを抽出することが可能になったそうです。まさに、AIが環境の保護に貢献した良い事例といえるでしょう。

また、世界中で深刻な問題となっている「森林伐採」に関しても、AIの活用によって伐採の防止につなげることに成功しています。言うまでもなく、広大な土地の中から人の目だけで森林伐採を検知するのは極めて困難です。

そのため、世界資源研究所(WRI)とアメリカの衛星画像解析会社「Orbital Insight(オービタル・インサイト)」は、共同で「衛星写真から森林伐採の監視を行うAI」を開発しました。このAIによって、森林の大幅な現象が起こりうる地域の予測を高精度で行うことが可能となり、過度な森林伐採の防止にもつなげることができています。

また、アメリカのベンチャー企業である「Rainforest Connection(レインフォレスト・コネクション)」も、GoogleのAIを活用して、森林伐採に使用されるチェーンソーの音を検知するシステムを開発しました。スマートフォンで使用することができるため、より多くの人が森林伐採の監視役になることが期待されています。

日本では、森林資源を守るための取り組みにもAIが活用されています。それが、九州林産株式会社、九州電力株式会社、九電ビジネスソリューションズ株式会社の3社共同で提供されている「自治体向け森林資源の見える化サービス」です。

この「自治体向け森林資源の見える化サービス」は、ドローンを活用して3Dデータを測定し、その測定データをAI分析することによって森林資源を可視化していくというもの。高精度なレーザー測量やAI技術の活用によって、森林の地形や境界を地図上に詳しく表示させることが可能です。また、樹木の本数、直径といった情報も正確に把握できるため、これまで以上に効率的かつ正確に森林資源を把握できるようになります。

AIの活用によって適切な森林経営を行えるようになれば、林業の活性化だけでなく「土砂災害のリスク軽減」といったメリットも得られるようになるため、森林をAIで可視化することの価値は非常に大きいといえるでしょう。

参照:PR TIMES

参照:PR TIMES

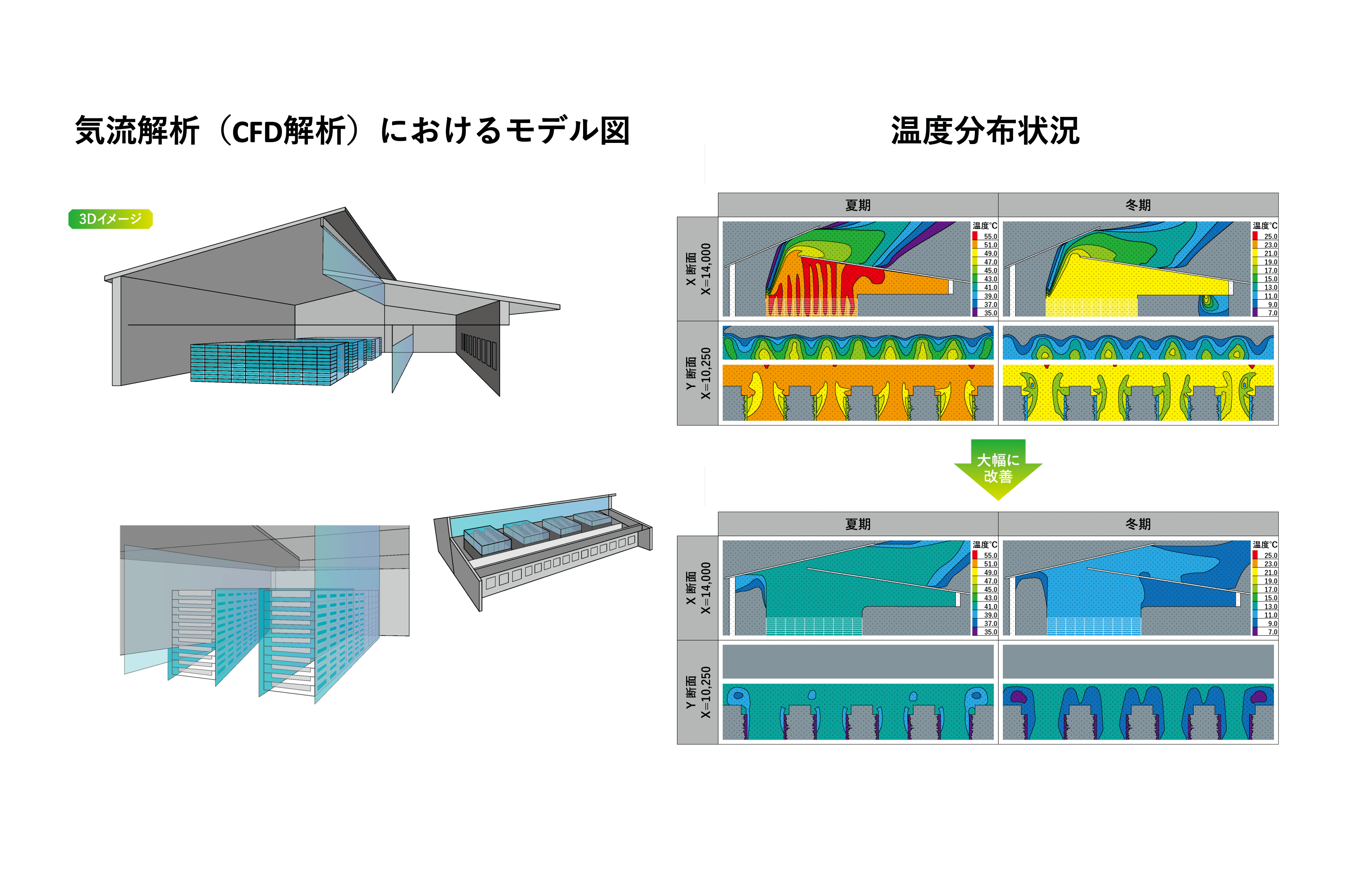

国内最大級のGPU(※)専用データセンターの運営を行っている株式会社ハイレゾでは、石川県志賀町に建設中の第2データセンター建物構造物において「脱炭素を推進する特許・意匠権」を出願したことで大きな注目を集めました。

これは、廃熱効率に優れた設計によって、エアコンを使うことなくサーバールーム内の温度・湿度の調整が行えるようになるというものです。稼働中の第1データセンターでは、エアコンを使わないことで約90%もの空調電力削減に成功しています。建設中の第2データセンターは、この第1データセンターを上回る電力使用効率となることが見込まれており、消費電力の削減による温室効果ガス排出量の抑制が期待されています。

※:3Dグラフィックス等を描写する際に必要な計算処理を行う半導体チップ

近年は、ソーラーパネルの管理にもAIが活用されており、AIの活用によって保守メンテナンスコストも下がり始めています。その要因としては、AIを活用した遠隔監視システムによってデータ分析を効率化できていることが挙げられるでしょう。

これまでは、長年の業務によって培った「経験」や「勘」などに頼り、エンジニアが不具合を発見するというのが一般的でした。しかし、AIを活用することで、統計的に不具合を見つけることができるようになり、大幅な業務効率化を実現できるようになったのです。

経済産業省が発表したデータによれば、2013年には37.3万円/キロワットだった太陽光発電のイニシャルコストが、2018年には24~28万円/キロワットにまで低下しています。つまり、約23%ものイニシャルコスト削減を実現しているということです。

メンテナンスには、部品が壊れる前に交換してしまう「予防保全」、壊れそうになったことを察知したときに交換する「予知保全」、壊れてから交換する「事後保全」という3つのポリシーが存在しています。太陽光発電のメンテナンスにおいては、特に大きな影響を与えるパワーコンディショナーなどは予防保全であるものの、太陽光パネルやケーブルなどはリスクが限定的であるという理由から事後保全が採用されている傾向にありました。

しかし、パネルは大量に設置されている物なので、どうしても移動コストや目視検査の手間などが発生してしまいます。そのため、どうしても担当者の負担が大きくなってしまう状況にあったわけです。ただ、AIを導入してコンピューターによる監視を行える体制を整えれば、わざわざ担当者が現場に足を運ばなくても、常時モニタリングすることが可能になります。その結果、大幅な効率化を実現することができるのです。

これまではベテランの「経験」や「勘」といったものに頼らざるを得なかった業務も、こうしてAIに代替させることで「見える化」を図れるため、今後は人手不足などの問題にもしっかりと対応していくことができるのではないでしょうか。

今回は、環境問題の解決に貢献するAIの活用事例についてご紹介しました。既にさまざまな分野でAIが活用され始めており、AIの力で環境問題の解決につながっている事例も多く存在することがお分かりいただけたかと思います。

しかし、AIの導入にはコストがかかるという事実も忘れてはなりません。多くの企業が環境問題に積極的な姿勢を見せられるようにするためには、もう少しAIの導入ハードルを下げていく必要があるでしょう。

今後、AI技術の進歩とともに導入ハードルが下がっていく可能性は十分に考えられます。その際にしっかりとAIを使いこなしていくためにも、この機会にAIに関する知識を深めてみてはいかがでしょうか。

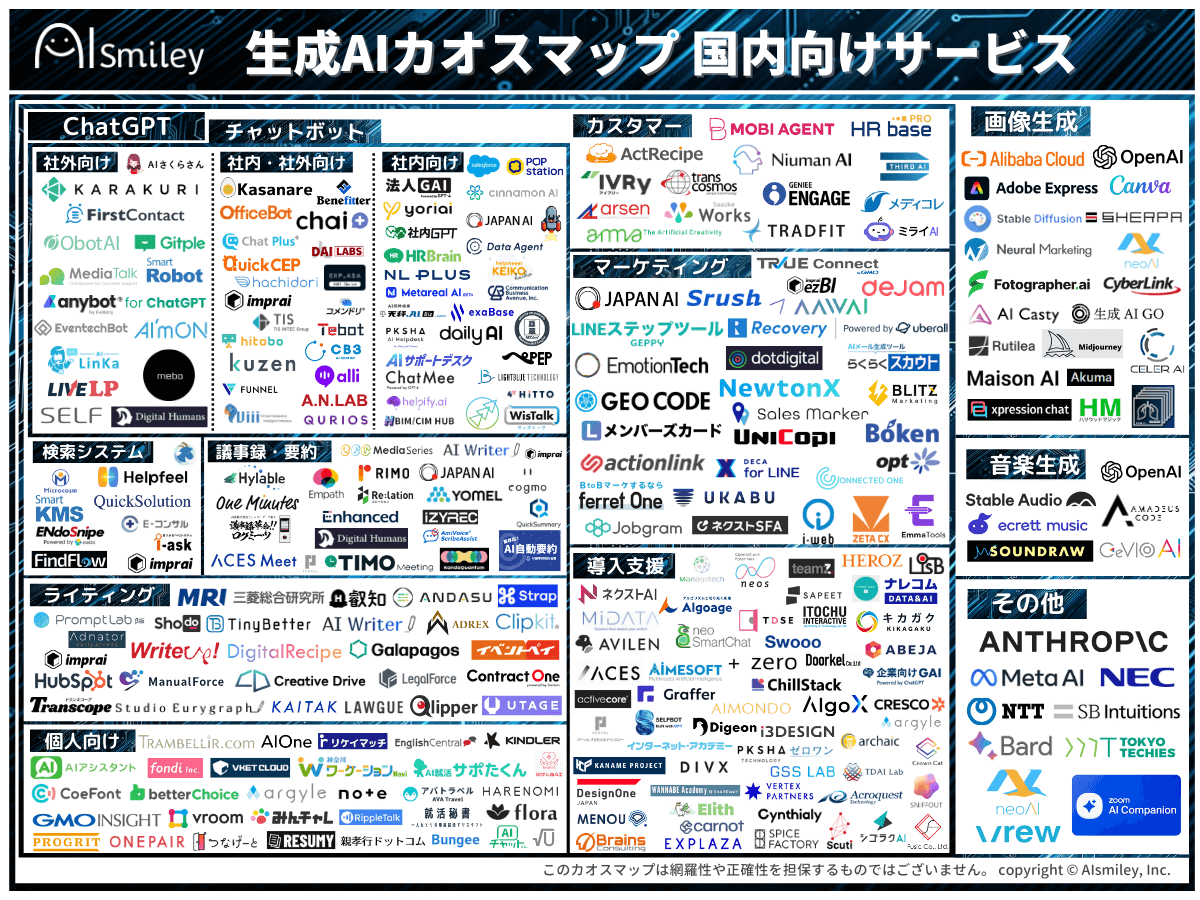

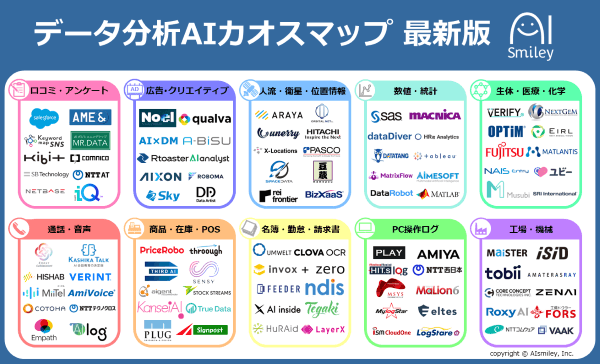

なお、AIsmileyでは、活用したいデータごとにAIソリューションをまとめた「データ分析AIカオスマップ」を無料公開しています。「自社の規模、目的に合ったAIソリューションの導入シミュレーションを行いたい」という場合には、ぜひお気軽にご請求ください。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら