生成AI

最終更新日:2024/02/08

勝敗を競うスポーツにおいて、過去のデータを分析する作業は極めて重要なものといえるでしょう。そのため、最近ではデータ分析にAIを活用するケースも多くなってきています。

まさに、スポーツとの相性が抜群といえるAIですが、実際にAIを活用することでどのような変化が生まれるのでしょうか。今回は、スポーツにおけるAIの活用事例や、AIが与える影響などについて詳しくご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

AIの活用事例について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

AI・人工知能の利用例を解説!機械学習を活用した身の回りの実用例

そもそも、スポーツにAIを活用することによってどのようなメリットが得られるのでしょうか。まずは、スポーツ分野におけるAI活用のメリットについて詳しくみていきましょう。

大きなメリットの一つとして挙げられるのが、AIが得意とする予測・分析の能力を活用することによって「より緻密な戦略を立てられる」という点です。これまでは、分析担当のスタッフが対戦相手や過去パフォーマンスなどのデータをもとに分析し、その分析データを利用して監督が戦略を立てるのが一般的でした。

しかし、AIを活用すれば、より高度な予測・分析を行えるようになります。そのため、これまでの分析では見つからなかった新しい発見が生まれる可能性も高まるのです。また、AIを活用すれば高い精度でリアルに対戦相手の動きをシミュレーションすることも可能になるため、次の試合に向けた準備も行いやすくなるメリットがあります。

これは、AIを活用することによって得られる大きなメリットの一つといえるでしょう。

スポーツ界において、データ分析を結果につなげている事例は少なくありません。その代表例として挙げられるのが、野球界で数々の成果を生み出してきた野村克也氏です。

野村克也氏は、ID(Important Data)野球という考え方のもと、データを重要視して戦略を考え、客観的な事実に基づいて指導や試合を行ってきました。その結果、監督として平成時代の最多勝記録(1,053勝)を持つなど、多くの実績を残してきたのです。

もちろん、データ分析を重要視しているのは野村克也氏だけではありません。現在、MLBのオークランド・アスレチックスで上級副社長を務めているビリー・ビーン氏も、データ重視で野球チームを運営した人物の一人です。ブラッド・ピット氏が主演を務めた映画「マネー・ボール」のモデルとなった人物でもあるため、ご存知の方も多いのではないでしょうか。

ビリー・ビーン氏は、野球に関連する数多くのデータを統計学的に分析し、その分析結果をチームの経営や戦略に役立てることによって、当時弱小球団と言われていたアスレチックスを立て直すことに成功したのです。

こういった「データに基づいて指導したり戦略を立てたりする」という姿勢は、もちろん野球以外のスポーツにも浸透しているものであります。というのも、スポーツはデータとの親和性が高いからです。

スポーツの場合、ある程度は状況を単純化することができます。「試合に勝利する」「シーズン優勝する」といったように、目標がシンプルであるため、目標を達成できた理由・達成できなかった理由も比較的明らかにしやすい傾向にあるわけです。

さらに、スポーツは行動する空間が限定されているという点も、データとの親和性が高い理由の一つといえるでしょう。このような点から、スポーツは他の分野と比べてデータ分析が行いやすく、それに基づいて成果をあげることに成功するケースも多くなっているのです。

そしてそれは、AIにとっても理想的な環境といえます。すでにデータ分析が行われている環境にはある程度データが蓄積されているため、AIを導入することで分析結果の精度を高めたり、これまでは実現できなかった分析・予測を実現できたりするからです。

そのため、最近では多くのAI企業がスポーツ分野への参入に着手し始めている状況にあります。

スポーツにAIを活用することでさまざまなメリットが得られることがお分かりいただけたかと思いますが、必ずしもメリットばかりというわけでもありません。たとえば、AIの学習データが質の低いものであれば、高い精度での分析・予測を実現できなくなってしまう可能性もあります。AIが高い精度での分析・予測を実現するためには、「良質かつ大量のデータ」が必要になるのです。

高精度のAIを実現する上で必要不可欠な「データ収集」を怠ってしまえば、精度の低いAIが生まれてしまい、スポーツの成績にも悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。そのため、AIを活用する場合にはしっかりとAIに関する知識を養っておくことが大切になるでしょう。

そして、より多くの人材がAIを使いこなせるようにするための「環境」をさらに整備していく必要があることも、現状における問題点(改善点)の一つと言えるかもしれません。

サッカーJ2のギラヴァンツ北九州では、2021年から科学技術を活用した「スポーツテック」を本格導入しています。このスポーツテックではAI(人工知能)が活用されており、選手の動きなどを分析しながらパフォーマンス向上を目指します。

北九州市門司区にあるチーム練習場にカメラ10台を設置し、AIを駆使しながら常時撮影している練習映像と身体データを掛け合わせて分析していくそうです。そして分析されたデータを、試合での戦略やトレーニングに活用していくといいます。

スポーツ分野におけるAIの導入事例の一つとして、サッカーの試合映像を分析して勝敗を予想する「AI11(AI Eleven)」というAIが挙げられるでしょう。この「AI11」では、過去に行われた試合データを教師データとして活用し、ディープラーニングによって分析することで、ボールや選手の動きから勝敗予測が行われるというモデルが構築されています。

すでに、2019年12月10~18日に韓国で開催された「EAFF E-1サッカー選手権2019大会」で試験的に実装されており、中国や韓国といったアジア各国のテレビ中継で活用されたそうです。

この「AI11」の開発に関わった電通によると、「AI11」はあくまでも「サッカーの新たな観戦体験と楽しみ方の提供」を目的としたものであり、勝敗の決め手となったポイントの分析までを行う方向性では考えていないといいます。ただし、適切なデータを揃えることができれば、そのようなAIを開発していくこともできるため、今後「勝敗の決め手となったポイント」を分析するAIが登場する可能性も十分に考えられるのではないでしょうか。

ちなみに、イギリスのサウサンプトン大学では、チームスポーツにおいて勝敗を左右する重要な要素の一つに「チームワーク」が挙げられるとして、チームワークに特化したAI分析を進めています。この研究で使用されているのは、イギリスのサッカー・プレミアリーグの過去の試合データであり、機械学習を用いて特定の2選手の相性がどれだけ良いかどうかを把握するための検証が行われているそうです。

もちろん、現時点でプロチームの実用化に至っているわけではありませんが、このようなAI分析が効果的であることが証明されれば、将来的に多くのプロチームでも導入が進んでいくことでしょう。

AIは、勝利を目指すという目的だけでなく、「選手の怪我予防」という目的でも活用され始めています。その一例として挙げられるのが、アメリカンフットボールのNFLがASWと共同で開発している「デジタルアスリート」というAIです。

この「デジタルアスリート」は、選手の脳震盪を防ぐことが大きな目的です。「Amazon SageMaker」や画像認識AIサービスの「Amazon Rekognition」といった機能を活用して、選手同士が接触した際の位置関係、姿勢、速度といった情報を分析します。その分析されたデータを用いて、「怪我をしにくい動作」の指導が可能になることから、大きな注目を集めています。

アメリカンフットボールのように、選手同士の激しい接触が頻繁に発生するスポーツにおいては、怪我の対策にも力を注がなくてはなりません。そのため、今後は「怪我予防」という面でも、さまざまなスポーツでAIが積極的に活用されるようになるのではないでしょうか。

スポーツでは、高いパフォーマンスを継続的に発揮するためのメンタルも重要視されています。そのメンタル状態を可視化するための方法として、最近では音声感情解析AIが活用されはじめているのです。トップアスリートをサポートするユーフォリアと音声感情解析AIのEmpathでは、スポーツ領域における事業・商品開発提携を行っており、ラグビー日本代表やJリーグ、プロ野球などをサポートしています。

ユーフォリアが提供しているトップアスリートの体調・トレーニング・怪我などの管理クラウド「ONE TAP SPORTS (ワンタップ・スポーツ) 」に音声感情解析AIを掛け合わせることで、より高い精度でデータを収集しながら体調・トレーニング・怪我などの管理に繋げていくことができるようになったのです。

良いメンタル状態を維持することが重要視されるアスリートにとって、高い精度でデータを収集・分析できるAIは、非常に重要な役割を担う存在といえるでしょう。

富士通では国際体操連盟と共同で、世界初の3Dセンシング/AI技術を用いた採点システムを開発しました。この採点システムでは、3Dセンサーによってマーカーレスで身体の動きを正確にセンシングすることが可能です。

また、センシングしたデータをもとに骨格の動きを正確に把握。手足の位置、関節の角度などを瞬時に表示させることもできます。360度あらゆる方向から演技の確認を行うことができるため、より正確に採点を行えるようになるのです。

中日ドラゴンズでは、2021年から「ダイナミックプライシング」でのチケット販売が行われています。「ダイナミックプライシング」とは、試合の日程や需給バランス、チーム状況といったデータをもとに、AIが自動でチケット価格を調整し、最適な価格を算出していく仕組みのことです。

野球やサッカーなどのスポーツにおいて、スタメンなどは直前に発表されることも多いため、球団やクラブチームにもヒアリングを重ね、予測を織り込んでいく必要もあります。AIが登場したことで、こうした複雑なアルゴリズムにも対応できるようになったのです。

また、チケット価格に「天井」を設けるかどうかも、判断のしどころです。日本の場合、いくらプレミアチケットだからといって、青天井で価格が高騰してしまうと批判を呼ぶ可能性も否めません。一方で、米国などはそのあたりを割り切ってドラスティックに値付けしているといい、数百万円もの値段で取引されるチケットも珍しくないようです。

ただ、あまりに値段が高騰しすぎるとかえってファン離れを招く可能性もあります。マス向けのイベントでは上限値を設定するほかに、ダイナミックプライシングによって価格が高騰するプレミア席と価格の安い席を設けるなど、主催者側のバランス感覚も必要といえるでしょう。

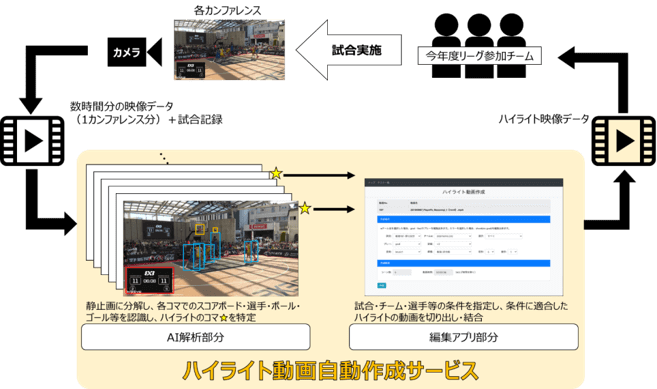

NTTドコモとクロススポーツマーケティング(3人制のプロバスケットボールリーグ「3×3.EXE PREMIER」運営企業)は2021年に、ハイライト動画の作成をAIで自動化するサービスを共同で開発しました。ユーザーが試合、チーム、選手といった条件を指定するだけで、その条件にマッチしたコマを切り出したハイライト動画を作成できるという仕組みのサービスです。

このサービスは、ドコモが有する動画解析エンジンや物体検出エンジン、文字認識エンジンと、クロススポーツマーケティングが有するデータ・ノウハウを組み合わせた技術で成り立っているといいます。

株式会社NTTSportictと、南海放送株式会社は2021年、「AIソリューションを活用したスポーツ映像配信に関する共同事業」の協定を締結しました。

NTTSportictが提供するAIソリューションを用いて地域のスポーツの試合を撮影し、南海放送アプリや南海放送公式 YouTubeチャンネル、d menu、その他連携メディア等でライブ配信(一部録画配信)します。 これにより新型コロナウィルス感染拡大の影響で無観客試合開催の場合でも配信により観戦が可能になりました。

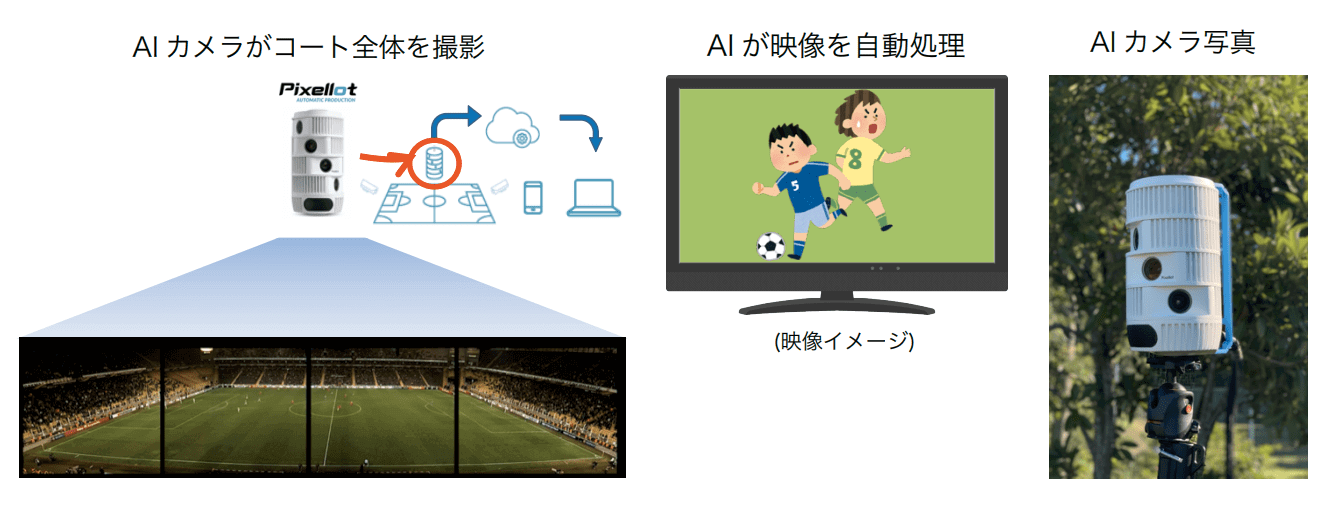

NTTSportict が提供するAI スポーツ中継ソリューション「Stadium Tube」は、イスラエルのPixellot Ltd.が開発した無人撮影カメラで、AIによる自動撮影や編集機能を備えています。スタジアムなどの競技施設に設置することで、撮影コストを約10分の1に抑えることができます。

また、動画の再生前に広告動画を自動挿入することも可能です。「Pixellot」は現在、サッカー、バスケットボール、ラグビー、アメリカンフットボール、バレーボールなど14競技の撮影に対応しており「オートプロダクション」モードでは、本物のカメラマンが撮影しているかのような自然なカメラワークになります。

最近では、AIを活用してtotoの予想を行うことができるサッカーメディアも存在します。「SPAIA toto」は、最先端のサッカー戦況予想AIを搭載したAIサッカーシミュレーションメディアであり、Jリーグなどの toto対象試合の展開を独自開発のAIがシミュレーションして勝敗を予想していきます。

試合中の選手とボールの動きを計測するリーグ公認の「スタッツデータ」と「トラッキングデータ」をAIに学習させているのが特徴です。また、選手一人ひとりが影響しあってチームの動きを形成していく「ボトムアップ」、チーム全体の動きが選手一人ひとりに影響を与える「トップダウン」といったモデルが組み合わされた「エージェントシミュレーター」なども搭載されています。

今回は、データ分析を得意とするAI・人工知能がスポーツに与える影響についてご紹介しました。勝敗予測だけでなく、怪我をしにくい動作の分析も実現できることがお分かりいただけたかと思います。

とはいえ、現時点では研究段階の技術も数多く存在しますので、これから革新的なAI技術が数多く導入されることになるでしょう。より高い精度での分析が可能になることで、スポーツにどのような変化が生まれていくのか、ますます期待が膨らみます。

AIについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら